Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Библиотека

-

Заголовок: Кинжал в горле. Чем опасна ангина у ребёнка

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

Думаете, малыш заболел ангиной из-за того, что съел в жару мороженое или выпил холодную воду? Ошибаетесь, это был лишь спусковой механизм. А причина болезни – инфекция. С ней и надо бороться.

Наш эксперт – врач-оториноларинголог, педиатр, медицинский блогер Иван Лесков.

Ангиной болеют люди всех возрастов, но дети и молодые чаще. Болезнь эта крайне неприятная: высокая температура, слабость, сильнейшая боль в горле, не дающая ни пить, ни есть, ни говорить. Но это ещё полбеды – ведь эта инфекция, если лечить её неправильно, может привести к грозным осложнениям, начиная от воспаления уха, абсцесса и флегмоны и заканчивая развитием грозных системных заболеваний.

О летних обострениях

Возбудитель ангины передаётся и воздушно-капельным, и контактным путём, так что заразиться ребёнку легче лёгкого. Это может произойти и в детском коллективе, и в транспорте, и в кинотеатре, и даже дома от родителей, у которых, кстати, бывает бессимптомная форма хронического тонзиллита, которая протекает без обострений, незаметно. Поэтому, кстати, если ребёнка преследуют частые ангины, сдавать мазок из зева на флору требуется не только ему самому, но и всем его близким.

Заразиться ангиной от инфицированного человека ещё не так плохо. А вот если ангина возникла у ребёнка просто от переохлаждения – это показатель очень тревожный. Ведь это значит, что инфекция и раньше уже находилась внутри организма, а переохлаждение лишь спровоцировало обострение.

Возбудителями ангины могут быть вирусы, бактерии (причём не только стафилококк и стрептококк, но и те инфекции, что передаются половым путём, например, микоплазма, хламидии) и даже грибки. И хотя считается, что большинство ангин бактериальные, это не так. Именно вирусные ангины встречаются наиболее часто, и именно они склонны к быстрой хронизации. Кстати, опасность представляют не какие-то там редкие вирусы, а самые что ни на есть распространённые – тот же аденовирус, который также провоцирует и банальное ОРВИ, или вирусы группы герпеса, вызывающие мононуклеоз.

Бьёт по своим!

Хроническая инфекция в горле опасна не сама по себе, а тем, как на неё может реагировать иммунная система. Ведь, например, в случае с бактериальным тонзиллитом иммунитет сначала борется со стрептококком, а затем начинает воевать с организмом. Осложнения хронического стрептококкового тонзиллита часто бьют по сердцу, вызывая повреждения эндокарда (внутренней выстилки сердечной мышцы) и клапанов сердца, а также по суставам и почкам. Риск осложнений наиболее велик, если ангину переносить на ногах или лечить неправильно.

Хронический вирусный тонзиллит (вызванный, например, вирусом Эпштейна – Барр) может ударить по поджелудочной железе, а затем даже привести к развитию у ребёнка сахарного диабета 1-го типа. Так что лечить ангину нужно серьёзно.

Скажи: «А‑а-а!»

Покраснение и боль в горле – ещё не ангина. Так может быть и при ларингите, ринофарингите или банальной простуде. Поэтому, заглядывая в рот заболевшему ребёнку, надо смотреть не на заднюю стенку горла, а на миндалины. Если они покраснели и отекли, значит, есть воспаление. Однако определить на глаз, чем именно оно вызвано, невозможно. И с этим, увы, не справится даже опытный врач, т.к. проявления вирусной и бактериальной ангины очень похожи. А ведь та же самая картина может быть ещё и при скарлатине и дифтерите.

Хотя по некоторым особенностям протекания болезни у ребёнка доктор всё же может сделать верное предположение. Например, если картина заболевания напоминает стрептококковую ангину, то подтвердить диагноз поможет аптечный стрептотест. Его легко и быстро сделать в домашних условиях. При положительном результате надо как можно раньше начать принимать антибиотики широкого спектра действия. В педиатрии разрешено всего три группы антибиотиков, поэтому промахнуться с выбором сложно. Кстати, всего через 1–2 дня приёма этих лекарств больной перестаёт быть заразным для окружающих (хотя для выздоровления этого ещё недостаточно).

Правило трёх дней

Точно определить возбудителя заболевания может только анализ мазка из зева, но поскольку его готовность занимает много времени, часто лекарства назначаются эмпирически. В этом случае врач может использовать правило трёх дней – если в течение этого времени больному не станет лучше, значит, лечение было выбрано неверно и надо назначать другое.

Однако, чтобы снизить риск ошибки, с самого начала заболевания всё-таки лучше сдать общий анализ крови (сегодня есть возможность сделать это и на дому). Повышенный уровень лейкоцитов и СОЭ позволит судить о выраженности воспаления, а соотношение лимфоцитов и нейтрофилов подскажет, что вызвало болезнь: вирусы или бактерии. При вирусной ангине, как правило, повышаются лимфоциты, при микробной – нейтрофилы. Бактериальную инфекцию лечат антибиотиками, вирусную интерфероном.

До победного конца

Самолечение ангины крайне опасно. Никакими травяными настоями, антисептическими леденцами для горла, полосканиями и тёплым питьём с этим заболеванием не справиться. Выбранными наугад антибиотиками, скорее всего, тоже. Кроме того, назначенные врачом препараты нужно принимать в полном объёме (как правило, 10‑дневным курсом). Прерывать приём антибиотиков дней через 5, когда ребёнку полегчало, нельзя.

Неправильным или не до конца проведённым лечением можно лишь загасить симптомы и перевести инфекцию в дремлющий режим, то есть сделать хронической со всеми вытекающими опасными последствиями.

И наконец, последний момент. После того как назначенное врачом лечение будет дисциплинированно проведено, необходимо сдать контрольный общий анализ крови. Сделать это нужно обязательно, даже если ребёнок уже прекрасно себя чувствует и думать забыл о перенесённой инфекции. Только получив хорошие анализы, можно быть уверенным, что заболевание прошло и больше не вернётся.

Алиса Михайлова -

Заголовок: Урок на частном слове. Можно ли учиться в школе без репетиторов

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Выпускники определились, какие ЕГЭ они будут сдавать в этом году. До ЕГЭ меньше четырех месяцев. Как наверстать то, что недоучил за годы? Взять репетитора.

По данным ВШЭ, рынок репетиторских услуг в России - почти 30 млрд рублей. 7 из 10 школьных учителей подрабатывали репетиторами. Час очных занятий с репетитором - от тысячи до трех.

Примета времени - онлайн-репетиторство. Это гораздо дешевле, чем очно. Цены начинаются от 400-500 рублей за занятие. Есть два способа: видеолекции с проверочным материалом или тестами и занятия по скайпу, когда с преподавателем можно напрямую общаться. Онлайн-предложений полно, но выбрать качественный курс и найти хорошего педагога непросто. А заманивают в паутине очень агрессивно. Любому троечнику обещают чуть ли не 100 баллов. Практически все сайты, которые проверили корреспонденты "РГ", уверяли, что с их помощью можно за полгода прибавить к ЕГЭ 30 баллов! "Был слабым троечником - поступишь в МГУ" - примерно так можно перевести это обещание на понятный всем язык. Цены для такого педагогического "мастер-класса" просто смешные. Плати 2 тысячи в месяц и гляди видеоуроки с утра до ночи.

Есть порталы, которые, по сути, предлагают онлайн-самоучители в виде квестов. Ученика спрашивают: какой балл ты хочешь получить? Двоечник пишет на страничке: "95", а до экзамена, скажем, четыре месяца. Машина ему отвечает: не волнуйся, Вася, получишь свои 95! Вот твой индивидуальный план, выполняй четко все задания. Сделал ошибки в проверочных тестах? Возвращайся к материалу снова. И так на одной теме, извините, можно до лета и зависнуть.

Вузы тоже предлагают онлайн-курсы для абитуриентов. Цена - более чем демократичная. За год 8-9 тысяч рублей. Но если вуз берется подготовить вас по Интернету к олимпиадам, это стоит уже около 20 тысяч. Такие услуги часто предлагают столичные престижные университеты.

Откроем секрет: готовят там, как правило, к своим, вузовским олимпиадам. Так что, если вы точно знаете, что будете поступать именно в этот университет, есть смысл потратиться.

Подготовительные курсы в региональных вузах дешевле. Можно найти три предмета за 18-19 тысяч. Есть вузы, которые вообще предлагают онлайн-занятия бесплатно. Обычно речь идет о технических университетах. Есть виртуальный бесплатный курс "Инженерия будущего" в Томском политехе. Идут бесплатные интернет-лекции на сайте МИФИ. Их можно посмотреть в любое время.

Компетентно

Слабый, средний, сильный

Помогут ли репетиторы подготовиться к ЕГЭ? Кто лучше - школьный учитель или преподаватель вуза? Об этом "РГ" рассказывает Наталья Бабич, кандидат психологических наук, репетитор с 25-летним стажем. Своих детей она сознательно учила дома, с помощью частных учителей и считает, что школа сегодня не всегда дает хорошие знания.

Может ли школа подготовить к ЕГЭ так, чтобы выпускник без репетиторов сдал на 100 баллов?

Наталья Бабич: Иностранный язык без репетиров в обычной школе не выучить. Если у вас есть способности, хороший репетитор за три года может научить свободно говорить. Переплачивать за то, что у репетитора диплом столичного вуза, не вижу смысла. Я обычно избегала репетиторов - школьных учителей. Для большинства из них частные уроки - лишь возможность подработки. У моего сына, который был на семейном обучении, из семи репетиторов осталось три. Так сложилось, что все - кандидаты наук.

Сейчас много предложений онлайн-репетиторства. Цены не такие уж высокие. Такие занятия себя оправдывают?

Наталья Бабич: Для взрослых людей это может подойти, но если речь идет о школьниках, особенно средних или младших классов, есть проблемы. Ты не можешь сразу увидеть ошибку и поправить. Все-таки сказывается недостаток контакта учителя и ученика. Что касается экранного восприятия, то для молодежи тут барьеров нет.

Многие родители хотят брать репетиторов по иностранным языкам детям уже с пеленок. Есть в этом смысл?

Наталья Бабич: Иностранными языками надо заниматься тогда, когда ребенок выучился писать. До этого надо создавать ребенку языковую среду - слушать песни, стихи, смотреть мультфильмы на иностранном языке.

В последние годы школьники разучились грамотно писать по-русски, не знают простых орфографических правил. В чем проблема?

Наталья Бабич: Относительно русского языка сейчас идет дискуссия - нужна ли фонетика в младших классах? Думаю, нет. Этот раздел может быть в 5 классе. В школе он в первом классе, вот мы и получаем безграмотное письмо: дети пишут так, как слышат. В школах программы перегружены. Лучше пройти меньше материала, но усвоить его хорошо. Вот возьмите 3 класс. Тема - "существительные". Первый урок - объяснение, что это такое. Второй - даются названия падежей, третий - признаки падежей, четвертый - самостоятельный поиск существительных в тексте. За неделю все пробежали... Чтобы обычному ученику все это хорошо усвоить, надо как минимум три месяца. Посмотрите, как и каким языком написаны учебники, какие тексты там приводятся в качестве примеров. Ощущение такое, что авторы детей никогда в глаза не видели.Когда школа будет учить так же хорошо, как репетиторы?

Наталья Бабич: Для начала надо научить студентов педвузов готовить программы, рассчитанные хотя бы на три уровня подготовки учеников: слабых, средних и сильных. Увы, но у нас в школе индивидуальный подход не приветствуется. Потому и репетиторы всегда будут востребованы.

В регионах

Сколько жен было у Ивана Грозного

В Новосибирске спрос на услуги индивидуальных педагогов очень высок. По словам Елены Крамаревой, репетитора по истории и обществознанию, если ученик старательный, то даже с тройки можно добиться результата в 80 баллов на экзамене и выше. "У школьников огромная учебная нагрузка, невероятный массив информации. В итоге все по верхам. На ЕГЭ могут быть самые неожиданные вопросы. Можно досконально изучать реформы Ивана Грозного, его завоевания, какие-то даты, а там вдруг вопрос: сколько у царя было жен", - рассказала Елена Крамарева. В Новосибирске наиболее востребована математика. В среднем расценки варьируются от 400 до 800 рублей за академический час. Репетитор по русскому языку и литературе Мария Кузьмичева уверена, что даже за оставшиеся до ЕГЭ четыре месяца можно сделать троечника хорошистом. "Очень многие репетиторы занимаются по видеосвязи с детьми из Москвы и Санкт-Петербурга, - отмечает Мария Кузьмичева. - Там расценки на услуги репетитора на порядок выше. Но что в столице, что в Новосибирске у всех выпускников главная беда - сочинение. Дети с большим трудом составляют связный текст. Плюс немало орфографических ошибок".

Пенза пестрит объявлениями центров по подготовке к ЕГЭ. Групповые занятия по одному предмету обойдутся от 2,5 тысячи рублей в месяц. Это дешевле, чем заниматься с репетитором индивидуально. Час индивидуальных занятий с репетитором в Пензе обойдется от 500 до тысячи рублей.

Сложнее всего найти репетитора по точным наукам - физике, математике профильного уровня, химии, информатике. Между тем, как говорят учителя, решить задачу по формуле проще, чем написать эссе по обществознанию. "Школа нацелена на среднего ученика. Если ничего не слушать на уроках и не вникать в материал, ни один репетитор тоже не поможет", - говорит преподаватель истории Валентина Козырева. Ее коллега Валентина Калягина 30 лет отработала в школе, а после выхода на пенсию занялась частной практикой по обществознанию. Свой предмет она называет одним из самых сложных. Она считает, что репетитор может прибавить баллы к результату школы для большинства учеников. Кстати, впервые за все время проведения ЕГЭ в регионе выпускник школы N 57 Пензы Егор Крупкин набрал в минувшем году 100 баллов сразу по трем предметам - русскому языку, информатике и физике. Юноша по всем предметам занимался без помощи репетиторов.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Ирина ИвойловаНикита Зайков, Ирина Ивойлова, Наталья Саванкова -

Заголовок: Воспитание и эмоции: важная связь

Разделы сайта: Воспитание

Тело:

Проблемы здоровья и психологического состояния ребенка волнуют практически всех родителей. Однако если ребенок растет неуравновешенным, неуверенным в себе, часто болеет, плохо усваивает школьную программу и подолгу замыкается в себе, то большинство склонно винить в этом систему образования, улицу, плохую экологию, наследственность, экономическую нестабильность, некачественные продукты, СМИ, компьютер и еще десятки факторов. С этим нельзя не согласиться: отечественная образовательная система еще далека от совершенства, а информационная агрессия и интернет-зависимость негативно влияют на детский организм. Но при этом почему-то не принимаются во внимание эмоциональный климат в семье, манера общения родителей между собой и с ребенком, отношение самих взрослых к окружающему миру. А между тем, эмоциональное состояние ребенка формируется, прежде всего, в семье. Именно родители могут и должны обеспечить своим детям условия для формирования полноценной личности – фундамента для его адаптации в социуме.

Психоэмоциональные проблемы ребенка – отражение родительских проблем

Жалобы родителей на раздражительность, неусидчивость, агрессивность, безразличие или апатичное состояние ребенка стали столь обыденными, что взрослые перестали обращать внимание на эти серьезные симптомы психологического нездоровья. Большинство родителей не осознают при этом, что такая позиция не только неправильна, но и вредна.

На самом деле поведение ребенка является ответной реакцией на существующие проблемы родителей и их зеркальным отражением.

Проблему «он меня не слышит, он меня не слушается» невозможно решить разговором на повышенных тонах в надежде, что ребенок, наконец, «услышит» взрослых. Не услышит. А его реакция будет точно такой же: или крик и слезы или демонстративное игнорирование родительских претензий. В связи с этим психологи рекомендуют развивать эмоциональный интеллект как детям, так и родителям

Что такое эмоциональный интеллект

Эмоциональное здоровье человека связано с понятием Еmotional intelligence. Термин «эмоциональный интеллект» (EI) появился в 90-х годах прошлого столетия. Под ним подразумеваются ментальные способности человека правильно истолковывать собственные и чужие эмоции для реализации собственных целей. Умение понимать эмоциональную подоплеку отношений, корректировать свое и регулировать чужое эмоциональное поведение, использовать эмоции для решения конкретных задач формирует в ребенке лидерские качества. Люди с развитым эмоциональным интеллектом имеют больше шансов быть успешными в карьере, в партнерских отношениях, быть счастливыми в любви.

EI ребенка находится в стадии формирования, он еще не развит. Поэтому неудивительно, если ребенок часто капризничает, проявляет беспричинную агрессию или, наоборот, апатию. А малыши-дошкольники еще не умеют управлять своим эмоциональным поведением, и для выражения гнева, обиды, несогласия или антипатии используют крик и плач. Маленький человек еще не знает, что умение управлять эмоциями является самым эффективным способом достижения любой цели. Не стоит оставлять ребенка один на один с проблемами и ждать, когда он ценой горького опыта придет к эмоциональной компетентности. Родители не имеют права обрекать ребенка на поражения, разочарования, потери и стрессы. Они должны рассказать ребенку, как справляться с жизненными ситуациями, как выстраивать отношения, как управлять своими эмоциями и влиять на эмоции других людей, как эмоционально мотивировать окружающих на положительные отношения.

Но как все это донести до ребенка, если взрослые сами не умеют управлять своими эмоциями? Если они по любому поводу срываются на крик, слышат только себя и не обращают внимания на настроение своих близких? Причин «эмоциональной глухоты» родителей может быть много: это и высокие нагрузки на работе, и конфликты с коллегами, и домашние хлопоты, которые, как известно, никогда не заканчиваются. Да и банальная нехватка денег, наконец, знакомая многим семьям. Все это вызывает стресс, который накапливается, как снежный ком, и либо выплескивается наружу в виде взрыва негативных эмоций, либо переходит в хроническую усталость и безразличие к близким. Понятно, что оба варианта не добавляют ребенку позитива: в окружении издерганных родителей, вечно занятых своими проблемами, он чувствует себя досадной помехой для взрослых – и в итоге попросту замыкается в себе. Постепенно у него появляются комплексы, неуверенность в своих силах, заниженная самооценка. Понятно, что с таким «багажом» о полноценном развитии личности говорить не приходится.

Что же делать?

Одни психологи утверждают, что повысить уровень EI невозможно. Другие придерживаются мнения, что хотя Еmotional intelligence является относительно устойчивой способностью, существует ряд методик для развития эмоционального интеллекта. Мы склоняемся ко второму варианту, так как уверены, что родители, осознающие свою ответственность за будущее ребенка, обязательно найдут способ для их эмоционального развития. Но для этого следует научиться управлять собственными эмоциями – то есть не давать выплескиваться негативу и акцентировать внимание на позитивных моментах.

Не давать выхода негативным эмоциям на людях очень сложно. Это требует длительной работы над собой, но не стоит отчаиваться, а стоит начать. С себя.

Вот несколько психологических методов контроля эмоций: они подойдут и родителям, и детям:

- включить воображение. Если хочется ударить собеседника, то сделайте это, но только мысленно

- представить себя под куполом, зонтом, за стеной при неприятном разговоре – это создаст чувство защищённости

- рисование. Рисовать что угодно, лишь бы выплеснуть негатив —станет легче

- научиться распознавать, что вызвало бурные эмоции. Например, вечером вы поругали ребенка, но негатив вызвало не столько его поведение, сколько сломанный до этого фен. В следующий раз попробуйте предугадать и предотвратить такое свое поведение.

Здесь все просто и одновременно сложно: поначалу бывает трудно и непривычно контролировать свое эмоциональное состояние, но очень скоро вы увидите, что в результате ваших усилий потеплеет психологический климат в вашем доме. И тогда каждый следующий шаг в этом направлении будет даваться вам намного легче и проще, ведь он непременно будет вознагражден детской улыбкой, любовью и доверием.

Почему в воспитании важны позитивные эмоции?

Если ребенок в хорошем настроении садится за уроки, у него быстрее происходит процесс запоминания и появляется стремление к новым знаниям, что положительно влияет на его интеллектуальное развитие.

Отношения, построенные на позитиве, более крепкие и доверительные. Особенно это касается общения родителей между собой, так как они создают в семье здоровый микроклимат и становятся для ребенка моделью поведения в его будущей семейной жизни.

Отсутствие стрессов, здоровая среда и положительная атмосфера в семье благотворно влияют на психику ребенка и его эмоциональное состояние. На позитивных эмоциях у него формируется правильная самооценка, уверенность в себе, позитивное отношение к миру – все то, что способствует гармоничному развитию личности.

Эмоциональное здоровье – основа оптимизма

Букет проблем взрослого человека: дефицит времени, семейные неурядицы, конфликты на работе, конкуренция, вопросы нехватки денег, отношения с родственниками – не может быть причиной эмоциональной «глухости» родителей по отношению к собственному ребенку. Родителям важно знать и помнить, насколько психическое здоровье ребенка зависит от образа жизни, поведения и моральных качеств самих взрослых. Эмоциональное разъединение между поколениями порождает проблему психического инфантилизма вступающего во взрослую жизнь молодого человека и эмоциональную черствость детей к пожилым родителям в будущем.

Физическое состояние детского организма вкупе с психическим здоровьем образуют ту основу, которая обеспечивает социальную адаптацию ребенка в обществе. Только эмоционально здоровый ребенок может пребывать в равновесии и контролировать свое поведение, способен оценивать ситуации и принимать правильные решения. А физически и эмоционально здоровый взрослый, которым очень быстро станет ваш малыш, способен гармонизировать пространство вокруг себя, комфортно сосуществовать с окружающим миром и позитивно воспринимать жизнь.

Светлана Жаркова -

Заголовок: Довели до ручки. Почему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Времена, когда учителя могли воспитывать учеников розгами, давно минули. Уже в советские годы эта мера была под тотальным запретом. Впрочем, иногда преподаватели выходят из себя и забывают простое правило: бить детей нельзя, даже если очень хочется. Традиции телесных наказаний в школе до сих пор практикуются в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. В 19 американских штатах наказывать детей за непослушание — вполне законная мера. Почему российские учительницы срывают злость на нерадивых учениках, разбирался портал iz.ru.

Разрисованный мальчик

Недавний случай, возмутивший общественность, произошел в Санкт-Петербурге. В середине сентября учительница младших классов сорвалась на детей, которые во время игр на перемене нарисовали друг другу «татуировки» ручками и фломастерами. Недолго думая, преподаватель написала на лбу одного из второклассников красной ручкой слово «дурак».

Мальчик постеснялся рассказать о произошедшем маме, но за него это сделали одноклассники. Ни родители, ни коллеги ранее не замечали у преподавателя склонности к агрессии. Сама учительница потом рассказала, что никак не могла успокоить детей и сделала им несколько замечаний, прежде чем схватиться за ручку.

Мама разрисованного мальчика обратилась в прокуратуру, после чего в школе началась проверка. Дело взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Преподавателя уволили по статье за однократное грубое нарушение, не соответствующее педагогической этике. Однако уже на следующий день родители младшеклассников написали коллективное обращение против увольнения учительницы. Свою подпись поставила и мама пострадавшего второклассника.

Тишина в классе

Куда больший ущерб, чем надпись на лбу, нанесли ученикам в Новосибирске. Особо говорливым первоклашкам классная руководительница заклеивала рот скотчем. Что любопытно, произошел инцидент в языковой школе. Молодая учительница рассказала, что у нее не получалось найти контакт с детьми. Якобы скотч лежал у нее на столе как воспитательная мера. По словам учительницы, она не применяла к детям насилия.

«Сам по себе скотч откуда возник в этой истории? Он лежал у меня на столе... Не то чтобы запугать или еще что-то сделать... Была сказана фраза: кто будет шуметь — заклею ротик. И всё», — рассказала Кристина Комагорова.

Как и в предыдущем случае, девочки не стали сами рассказывать родителям о случившемся, но те всё равно узнали об инциденте от их сверстников и написали в прокуратуру. У одной из учениц из-за скотча начался астматический приступ. Похожий метод использовала учительница из Набережных Челнов, чтобы заставить мальчика «прекратить вертеться» — привязала его скотчем к стулу.

Уже в следующий раз, когда мальчик вновь начал ерзать и мешать вести урок, женщина обвела вокруг него меловый круг и запретила выходить за его пределы. Узнав о произошедшем, мать школьника тут же пошла разбираться к директору, а заодно в прокуратуру. В администрации учебного заведения удивились и отказались верить в то, что педагог с 15-летним стажем стала бы действовать таким образом. Однако по итогам проверки информация подтвердилась. Директору и преподавателю школы объявили выговор.

Одна из наиболее вопиющих историй произошла год назад в Златоусте и даже стала поводом для возбуждения уголовного дела. Учительницу обвиняли в крайне непедагогичных методах работы с детьми. Так, в частности, по версии родителей, она сжимала детям уши, била первоклашек руками, линейкой, тетрадью и даже шахматной доской. Кроме того, дети жаловались на оскорбления и шлепки. Для поддержания дисциплины в классе преподавательница бросала вещи учеников на пол, рвала их тетради, заставляла мыть за ней грязную посуду.

Были и иные меры психологического воздействия на детей. Татьяна Порсева самовольно сокращала перемены и назначала первоклассникам сложные дополнительные занятия, постоянно давала им письменные домашние задания. Дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Обычно ее используют в отношении родителей, жестоко обращающихся с детьми, а не учителей. Порсеву отстранили от работы, а дело закрыли за отсутствием объективных доказательств. Однако группа родителей не унималась и направила еще одно обращение в прокуратуру с требованием возобновить следствие.

Порсева отрицала факты физического и психологического насилия в отношении учеников. В доказательство своих слов учительница просит суд рассмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые фиксировали происходящее на уроках. Дело переквалифицировали по более тяжкой статье «Умышленное причинение вреда здоровью несовершеннолетнего». Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Приговор учительнице будет оглашен в ближайшие месяцы.

Школьникам довольно непросто доказать, что они стали объектом психологического или физического давления со стороны учителя. Часто на помощь им приходят видеозаписи и аудиозаписи, сделанные на уроке, которые и служат веским доказательством в пользу ребенка. Так поступил первоклассник из Пермского края, чьи родители отказались сдавать деньги на рабочие тетради. После этого учительница начала систематически унижать его на уроках в присутствии всего класса. Мама дала ребенку диктофон, чтобы он записал происходящее. На записи учительница сначала делает ребенку замечание за то, что он грызет ногти, а затем говорит: «Все дети смотрят, а ты руки грызешь целый день! На, мои пальцы в рот!» По словам мальчика, в этот момент она сунула пальцы ему в рот.

Запись заинтересовала правоохранительные органы: в отношении женщины возбудили дело о побоях, из школы ее уволили. Кроме того, преподавательнице придется выплатить семье ребенка 30 тыс. рублей.

Ее коллега из Тамбова также ответила рублем за недостойное поведение в отношении ученицы. Женщина употребила непристойное слово в отношении девочки, от которой, по ее мнению, сильно пахло духами. Прокуратура признала сказанное «неприличной языковой формой, унижающей честь и достоинство человека», и обязало выплатить семье девочки 1,5 тыс. рублей. Возможно, этой суммы ученице как раз хватит на то, чтобы купить новый парфюм.

Не умеет держать класс

Конфликты между учителем и учеником — вполне рядовое явление и редко выносятся в публичную плоскость. Между тем в ряде случаев преподаватели закрывают глаза на травлю в классе, но и стимулируют этот процесс. В каждом пятом случае инициатором школьной травли становится учитель, к таким выводам пришли авторы опроса проекта «Дети Mail.Ru».

Безусловно, в каждой школе есть дети, которые своим поведением буквально испытывают терпение учителей. Однако у одних преподавателей хватает сил оставаться беспристрастными при работе с ними, а другие переходят на оскорбления и даже рукоприкладство.

Автор многочисленных работ о воспитании детей и подростков, психолог Людмила Петрановская считает, что из-за дополнительной загруженности — отчетов, проверок, бумажной работы, из-за дополнительных занятий — у учителя остается мало времени на детей. По мнению Петрановской, другим принципиальным моментом является то, что в классах бывает по 30 и более учащихся, и у преподавателя нет возможности выстраивать отношения с каждым, «видеть» детей. Да и с самими учителями не церемонятся, часто они чувствуют себя совершенно бесправными. В результате кто-то из учителей тихо выгорает и уходит сначала на больничный, а потом и совсем увольняется. А другие срываются и делают достаточно дикие вещи.

«Этот выплеск агрессии — тонкое место, в котором прорвалось. И вину, скорее всего, возложат на того, кого прорвало, а не на тех, кто создал такой перегруз. А спросить можно было бы и с тех, кто заваливает учителей отчетами, дополнительной нагрузкой. А так спускают собак на учителя, а он ищет кого-то еще более слабого и срывается на него, получается цепочка насилия, в которой крайние — дети», — добавляет Петрановская.

Психолог отмечает, что необходима система профилактики эмоционального выгорания учителей, например, супервизии для педагогов, на которых они могли бы разобраться с возникающими конфликтами, и в том числе со своими чувствами.

Корни проблемы лежат в отсутствии у педагогов специальной подготовки в области взаимодействия с детьми. Существующие методики не учитывают особенности конкретных детей, такие как гиперактивность или повышенная утомляемость, а кроме того, не приводят конкретных примеров, как решать конфликтные ситуации.

«Это большая дыра в подготовке учителей. Их учат предмету, учат абстрактным методикам. Но они не знают, как быть, если ребенок не слушается или не справляется. С классом как с группой учителя тоже работать обычно не умеют. Часто учителей, то и дело срывающихся на детей, обвиняют в неумении «держать класс». Но откуда им это умение взять? О нем говорят как о магической способности, которая или есть, или нет, видимо, от рождения. Тогда давайте запишем в и в должностных инструкциях: «обладать харизмой» — и будем ее как-то замерять при приеме на работу. Разумеется, в любой деятельности способности играют роль, но умение работать с классом как с группой, «держать» внимание, работать с протестом или пассивным сопротивлением — это не магия, это компетенции, которым можно и нужно обучать», — считает Петрановская.

Педагогическую этику изучают студенты педвузов в рамках специального курса. Во время занятий будущие преподаватели получают «представления о нормах поведения в обществе, моральных качествах, нравственных ориентирах». Учебники по педэтике нашпигованы высокопарными понятиями. А вот конкретных примеров, как решать тот или иной конфликт в стенах школы, указаний практически нет. Поэтому учителя сами определяют, где проходит этическая грань. Основным критерием, по мнению учителя информатики школы № 1231 Анны Рудницкой, является совесть самого педагога.

«Мы все люди со своими достоинствами и недостатками. Если бы в педагогических вузах был всесторонне сложный отбор, работать в школе было бы просто некому. Конечно, мы не роботы, но мы просто обязаны быть на 100% собранными и внимательными. Тем, кому это не под силу, всё-таки не место в нашей профессии. Особенно если речь идет о «переходе на личности» в отношении с учениками. Если культура человека изначально хромала, то воспитать ее уже у взрослого человека невозможно», — считает Рудницкая.

По ее мнению, фамильярность по отношению к ученикам совершенно недопустима. Однако эту точку зрения разделяют далеко не все.

«Я знаю учителей, которые спокойно могут со своими учениками-старшеклассниками курить, скажем, во время какой-то поездки. Лично для меня это недопустимо. Вот пообщаться, пошутить с учениками могу на разные темы, особенно в неформальной обстановке», — добавляет она.

Анастасия Чеповская -

Заголовок: В цифрах и фактах: грудное молоко улучшает умственные способности ребёнка

Разделы сайта: Грудное вскармливание, Здоровье

Тело:

С 1 по 7 августа – Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания.

Грудное вскармливание – это естественная форма питания младенца.

ВОЗ рекомендует грудное вскармливание от рождения ребёнка до 2 лет и дольше – до тех пор пока ребёнок его требует.

До 6 месяцев рекомендовано исключительно грудное вскармливание, после полугода следует вводить прикорм.

Младенцы, которых кормят грудью, значительно реже простужаются, намного реже сталкиваются с расстройствами желудка и аллергическими реакциями.

Грудное молоко хорошо влияет на умственные способности ребёнка. Уровень интеллекта детей, выросших на естественном вскармливании, выше не только в дошкольном возрасте, но и в школьном.

От 100 до 400 ингредиентов не хватает искусственным заменителям грудного молока для идентичности с материнским молоком. И сделать заменители равными материнскому молоку не удаётся.

Грудное вскармливание приносит пользу психическому здоровью детей. В дальнейшем такие дети реже проявляют агрессию.

Боль во время грудного вскармливания не является нормой. Повышенная чувствительность может наблюдаться только в самом начале.

Молокоотсос – изобретение не XXI и даже не XX века. В канадском медицинском музее сохранился экземпляр молокоотсоса 1840–1870 годов.

400–500 ккал сжигает женщина дополнительно каждый день в период лактации.

Только одна из десяти ВИЧ-инфицированных матерей передаёт вирус через грудное молоко.

Грудное молоко понижает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти.

Врачи сегодня рекомендуют кормить младенца по требованию: то есть прикладывать к груди всякий раз, когда он просит.

Кирилл Матвеев -

Заголовок: Враг по переписке. Как защитить ребенка от насилия в интернете

Разделы сайта: Психология

Тело:

Психологи из екатеринбургского центра помощи детям и молодежи "Форпост" встревожены: в последнее время резко выросло число случаев интернет-насилия над несовершеннолетними. Социальные сети стали орудием, которым педофилы научились владеть почти виртуозно. Да и подростки порой по глупости или из мести используют виртуальное пространство в качестве доски позора, выкладывая туда шокирующие фотографии и видео. Родители зачастую даже не догадываются, через какие кошмарные испытания приходится проходить их детям каждый день.

Устранила соперницу

Это произошло в небольшом городке в Свердловской области. Встречались два подростка - обоим по пятнадцать лет. Когда виделись - несмело держались за руку, пряча глаза от людей, расставшись - перебрасывались сообщениями. Он попросил ее выслать фотографию в обнаженном виде. Она подумала и отправила, ведь любила и верила, что не предаст. Но спустя какое-то время они поссорились - обычная в их возрасте история. Парень решил встречаться с другой, которая почему-то считала, что может проверять его телефон. И вот однажды она нашла там снимок предшественницы. Недолго думая, разослала его всем одноклассникам, и несчастную девочку начали травить. Школа стала для нее настоящей пыткой, но дома она не показывала виду, что что-то произошло. Родители узнали обо всем только от педагогов. Семье пришлось уехать из города, чтобы не натыкаться на осуждающие взгляды знакомых и незнакомых. Девочка испытала сильнейший стресс и только с помощью специалистов смогла найти в себе силы жить дальше.

- Жертвы такой травли (или кибербуллинга, как этот феномен принято называть в профессиональной среде) часто теряют веру в людей, перестают доверять кому бы то ни было. Они плохо представляют, как будут жить в новом окружении, поэтому из-за своей замкнутости порой становятся изгоями и в новом коллективе, - рассказывает психолог "Форпоста" Инна Еличкина. - Им приходится много работать над собой, чтобы вновь научиться сближаться с другими людьми и открываться им.

По словам юриста детского правозащитного фонда "Шанс" Ольги Набеевой, подростка, распространившего чужие интимные секреты в Сети, привлечь к уголовной ответственности нельзя. Однако пострадавшие имеют право подать иск к его родителям о защите чести и достоинства и потребовать компенсацию морального вреда.

- Любая информация о человеке, будь то имя, фамилия, место жительства или фотография, защищена законом о персональных данных, поэтому ее распространение без письменного согласия является правонарушением, - говорит юрист. - Родители должны знать, что, даже если их ребенок не рассылал фотографию, а лишь скачал ее себе на телефон и поделился с товарищами, он все равно становится соучастником противоправного деяния.

Без границ

Вторая история начиналась весьма невинно, почти как сказка о Малыше и Карлсоне. А сейчас она, в отличие от первой, увековечена в нескольких томах уголовного дела.

Десятилетнему мальчику было одиноко, ему казалось, что родители его не понимают. Сам того не осознавая, он искал в своем окружении друга, который говорил бы с ним на одном языке. И вот однажды "Вконтакте" он познакомился с 14-летним подростком. Они стали беседовать обо всем на свете. Это общение длилось часами и постепенно коснулось запретных тем. Новый "друг" стал отправлять мальчику откровенные фотографии, якобы свои, просил, чтобы тот выслал что-нибудь похожее в ответ. Неизвестно, чем бы все закончилось, но однажды переписку случайно увидела мама мальчика. Первой ее реакцией была паника. Она тут же потребовала, чтобы сын удалил странички во всех социальных сетях. Позже, поразмыслив, написала заявление в полицию. Против "друга" завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Конечно, переписывался с ребенком вовсе не подросток, а извращенец лет под сорок.

- Я присутствовала на допросах мальчика у следователя. Видно было, что он очень стыдится произошедшего, но до конца не осознает, кто с ним общался и к чему эта "дружба" могла в итоге привести, - говорит психолог центра "Форпост" Елена Бутакова.

Александр Обожин, следователь по особо важным делам из следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, рассказал "РГ", что число уголовных дел, заведенных по факту насилия над детьми в Интернете, постоянно растет. Если в 2013-2014 годах по всей Свердловской области это были единичные ЧП, то в последние два года только в одном районе уральской столицы возбуждали по 6-7 дел ежегодно.

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к категории тяжких (если возраст жертвы от 12 до 16 лет) и особо тяжких (если пострадавшему меньше 12 лет). В первом случае преступнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы, во втором - от 12 до 20. Однако установить личность педофила, как правило, скрывающегося за несколькими виртуальными "масками", бывает нелегко, хотя вполне возможно. Для этого, по словам Обожина, требуется проведение следственных, оперативных и технических мероприятий. Вина педофилов подтверждается результатами экспертиз - компьютерно-технических, лингвистических, психиатрических, психологических.

Киберпреступления не знают границ, и это существенно осложняет работу следователя. Зачастую, находясь в одном регионе, педофил может "обхаживать" детей, живущих за тысячи километров от него. Чтобы найти и изобличить такого преступника, отмечает Обожин, необходимо приложить немало усилий.

- В моей практике было дело, когда житель Приморского края с помощью Интернета совершил действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек из Екатеринбурга. Чтобы его задержать, мне с оперативниками пришлось ехать во Владивосток. В подобных случаях мы всегда проверяем, нет ли у педофила жертв в других регионах. Если есть, дела объединяются, каждому подобному факту дается жесткая правовая оценка, - рассказал Александр Обожин.

Одиночество в Сети

Кто чаще всего подвергается интернет-насилию? Эксперты отмечают: нарисовать единый социально-психологический портрет жертвы трудно, практически невозможно. Сверстники могут начать травить в Сети любого, кого не считают своим, достаточно дать для этого малейший повод. А интимная фотография - повод грандиозный.

Насильники тоже не выбирают жертв из какой-то определенной группы. Есть среди них и дети из полных, вполне благополучных семей, и те, кто остался без родителей или состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Объединяет всех одно - они очень много времени проводят в Интернете: играют в онлайн-игры, состоят в популярных сообществах, общаются в школьных группах, где их и находят педофилы.

Чаще всего специалисты фиксируют у детей, подвергшихся насилию в интернете, психологические травмы, иногда очень глубокие. Могут потребоваться месяцы и даже годы терапии, прежде чем ребенок вернется к нормальной жизни и научится доверять людям. Поэтому так важно вовремя объяснить ему, что соцсети - это огромный мир, и соблюдать технику безопасности в нем необходимо так же последовательно, как в мире реальном.

На заметку родителям

Техника безопасности ребенка в соцсетях

• Объясните, что виртуальные друзья далеко не всегда настоящие и доверять им какую бы то ни было информацию о себе небезопасно.

• Убедите ребенка, что его тело принадлежит ему одному и никто не вправе посягать на него.

• Расскажите, что интимную сферу жизни ни в коем случае нельзя обсуждать в Сети, даже с близкими друзьями. Кто угодно может взломать их аккаунты и раскрыть все секреты.

• Просмотрите страницу ребенка и убедитесь, что он не сообщает о себе ничего лишнего. Определите вместе в "Настройках", кто может просматривать личные сведения и писать сообщения, а кто - нет.

• Зарегистрируйтесь в соцсетях и добавьте ребенка в "друзья", чтобы со стороны наблюдать, о чем он пишет и с кем общается. В то же время не надоедайте ему. Пусть он не чувствует себя под надзором и не ищет возможности "спрятаться".

• Не заставляйте ребенка удалять все аккаунты в соцсетях, иначе он окажется выброшен за границы своего окружения и будет чувствовать себя некомфортно среди друзей.

• Больше разговаривайте с ребенком о том, что его действительно интересует, организуйте совместный семейный досуг. Помните, что наиболее уязвимы для интернет-насильников дети, которые ощущают себя одинокими и непонятыми среди родных.

Надежда Толстоухова (Свердловская область) -

Заголовок: Закодировали. На школьных аттестатах появится QR-код

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики

Тело:

Министерство просвещения предложило маркировать школьные аттестаты специальным QR-кодом. В ведомстве уточняют, что эта мера поможет защитить документы об образовании от подделок. Проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения.

На оборотной стороне титула (слева внизу) предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода, - говорится в пояснительной записке к документу. - Предполагается, что он будет содержать сетевой адрес (то есть гиперссылку. - Прим. ред.) для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании".

Что еще покажет QR-код, если на него навести смартфон? Фамилию, имя, отчество, год рождения выпускника. Ну и, конечно, сведения об учебном заведении, которое выдало ему документ.

Кстати, в этом же проекте ведомственного приказа предлагается к обсуждению новый макет школьного аттестата. Поле для QR-кода, надо сказать, в нем отведено совсем небольшое - 20x20 мм.

А на лицевой стороне титульного листа предлагается печатать новую надпись "модификация 2020 года". Она позволит идентифицировать изменения, вносимые в образцы аттестатов, - поясняют эксперты.

Общественное обсуждение QR-кодов на аттестатах продлится до 13 февраля. Если этот проект ведомственного приказа будет утвержден, школьные аттестаты начнут выдавать по новым образцам уже совсем скоро - в 2021 году.

Комментарий

Борис Илюхин, директор Центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС:

- QR-код на школьном аттестате поможет упростить и ускорить его проверку на подлинность. В России уже в течение нескольких лет формируется единая база документов об образовании. Ведет эту огромную работу Рособрнадзор. Сначала в федеральный реестр вносилась информация о вузовских дипломах. Потом начали постепенно собирать в электронном виде информацию о школьных аттестатах. Сейчас, насколько я знаю, в базе уже содержатся сведения практически обо всех аттестатах, выданных после 2000 года.

Вузовские специалисты могут уже сейчас зайти по закрытому доступу к этой базе и посмотреть, подлинный аттестат или нет. Но теперь вместо ручного ввода и ручного поиска в огромном море информации можно будет просто навести смартфон на QR-код. Код сразу "раскроет все карты": подлинный документ принес выпускник или нет. Это облегчит работу во время приемной кампании не только в вузах, но и в колледжах и техникумах. Ведь в среднем профобразовании именно школьный аттестат играет решающую роль при зачислении на бюджетные места.

Что еще важно? В 2021 году намечен публичный запуск сервиса "Цифровые документы об образовании онлайн". А это значит, что к тому времени база данных будет достаточно наполнена документами и станет доступна всем: не только вузам, но и самим выпускникам. Причем в этом базе будут не только аттестаты и дипломы, но и документы о дополнительном образовании, о повышении квалификации. Например, сертификаты о том, что человек закончил автошколу.

Ксения Колесникова -

Заголовок: В России изобрели стул для исправления осанки у школьников

Разделы сайта: Школьники, Здоровье

Тело:

Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (вуз-участник Проекта 5-100) разработали "умный" стул для исправления осанки у школьников. Внешне он ничем не отличается от обычного. А внутри - специальные датчики, которые определяют позу человека. Если ученик сидит не правильно, "смышленая" мебель подает предупреждающий сигнал.

Как этот гаджет работает? В зависимости от того, в какой позе сидит человек, меняется его центр массы тела и вес, который приходится на стул. Ученые собрали данные о правильной посадке и всевозможных отклонениях с помощью специальной стабилометрической платформы и ввели их в базу данных. Участники исследования сидели в разных позах, и в результате было создано уравнение регрессии для каждой из них.

- Это обычный школьный стул, в который вмонтированы датчики, как на обычных весах. Когда человек садится правильно, стул определяет его вес, - рассказывает директор Научно-исследовательского центра спортивной науки, кандидат биологических наук Виталий Епишев. - Отклонения веса от "правильного" будут являться индикатором.

Данные о том, в какой позе сидит ребенок, в режиме реального времени смогут отслеживать школьный учитель, школьный врач, преподаватель физкультуры и даже родители, получая их на свой смартфон. "Умный" предмет мебели будет передавать информацию с помощью Wi-fi или Bluetooth.

Ученые считают, что это устройство позволит контролировать формирование правильной осанки у детей. Более того, позволит на ранней стадии диагностировать некоторые патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Ведь если ученик сидит неправильно, у этого может быть очень серьезная "медицинская" причина.

- Например, разворот таза как следствие травмы, плоскостопие или то, что одна нога короче другой, - отмечает Виталий Епишев. - Врач может диагностировать это на ранней стадии. Если будет выявлено плоскостопие, учитель физкультуры даст специальный комплекс упражнений, будет работать с этим учеником индивидуально. Это может предупредить многие заболевания, с которыми человек может столкнуться в будущем.

А "умный" стул поможет в реальном времени фиксировать результаты индивидуальных тренировок ребенка. Через три месяца будет проведен пилотный эксперимент, в котором примут участие школьники.

Ксения Колесникова -

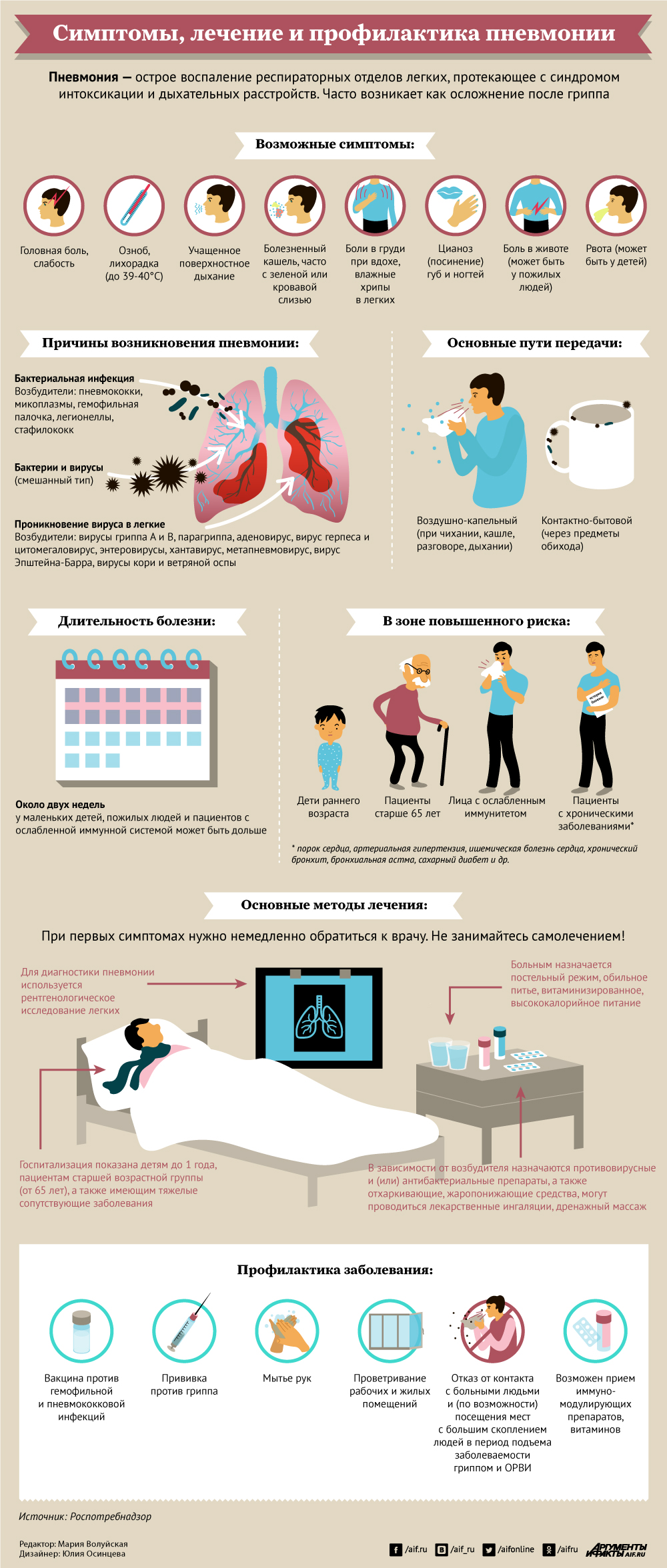

Заголовок: Симптомы, лечение и профилактика пневмонии.

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

Ежегодно 12 ноября отмечается День борьбы с пневмонией. Этот праздник был создан благодаря инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии — объединения международных правительственных и частных организаций, а также фондов и людей-активистов. Он призван повысить осведомленность о заболевании и привлечь внимание к проблеме пневмонии.

Пневмония или воспаление легких, как ее еще называют в народе, — это одно из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей, которые, согласно статистике ВОЗ, входят в список 10 наиболее распространенных причин смертности в мире. При пневмонии происходит воспаление легочной ткани. Альвеолы, которые у здорового человека при дыхании наполняются воздухом, во время воспаления легких заполняются гноем или жидкостью, что ограничивает поступление кислорода в организм.

На самом деле термин «пневмония» объединяет большую группу болезней. Выделяют первичную (самостоятельное заболевание) и вторичную пневмонию (развивается на фоне другой болезни, часто — гриппа), а также радиационную (может возникать после лучевой терапии, применяемой для лечения злокачественных опухолей) и посттравматическую (возникает в результате травм грудной клетки).

Также пневмония может быть внебольничной (внегоспитальной), если она возникла вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после поступления больного в стационар. Внутрибольничной пневмонией считается заболевание, которое развилось через 48-72 часа после госпитализации, если оно не находилось в фазе инкубационного периода до момента поступления пациента в лечебное учреждение.

Чаще всего воспаление легких поражает детей и пожилых людей с ослабленной иммунной системой. В самом начале развития болезни симптомы могут быть слабо выражены, поэтому многие пациенты могут не обратить на них внимания. Между тем при этом заболевании очень важно вовремя начать правильное лечение. Поставить диагноз «пневмония» может только врач после проведения флюорографии или рентгенографии. Своевременное лечение является залогом успешного выздоровления, а при выявлении пневмонии на ранней стадии есть шанс избежать осложнений.

Смотрите в инфографике АиФ.ru, при каких симптомах следует немедленно обратиться к врачу, как проводится лечение пневмонии и какие меры следует предпринять, чтобы не заболеть.

Мария Волуйская

Мария Волуйская -

Заголовок: Безопасность - с ранних лет. Сотрудники МЧС проводят уроки для юных сургутян

Разделы сайта: Школьники

Тело:

В течение октября в образовательных учреждениях Сургута проходит месячник по основам гражданской обороны. Мероприятия для школьников и воспитанников детских садов проводят сотрудники МЧС. Ребятам показывают укладку «тревожного чемоданчика», демонстрируют средства индивидуальной защиты, объясняют устройство и принцип использования противогаза. Также дети посещают пожарную часть, где им показывают пожарную технику, аварийно-спасательное оборудование, обмундирование и вооружение средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарного.

«Подобные встречи очень важны, ведь безопасность и здоровье подрастающего поколения зависит от готовности ребят к встрече с чрезвычайными ситуациями», — отмечает начальник специализированной пожарно-спасательной части № 1 по тушению крупных пожаров Андрей Граблев.

Всего в рамках месячника гражданской обороны сургутские пожарные планируют провести более 40 мероприятий для учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений Сургута, поселка Белый Яр и деревни Сайгатина Сургутского района.

-

Заголовок: Линейки в честь Дня знаний прошли во всех школах Сургута

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Самые ранние организовали для десятых, одиннадцатых и первых классов.

Съемочная группа телеканала «Сургут 24» работала в девятом образовательном учреждении. На Крылова, 28 сегодня зачислены больше двух тысяч четырехсот школьников. В 2020-м здесь впервые выпустят одиннадцатиклассников. Первый раз в первый класс в девятой школе за парты сегодня сели 292 ребенка, здесь набрали девять первых классов. Интересно, что на параллели самых маленьких будут обучаться три пары двойняшек.

Поздравить с началом нового учебного года учеников, их родителей и педагогов в девятую школу приехали глава Сургута Вадим Шувалов, его заместитель, курирующая социальный блок, Анна Томазова и депутат думы города Дмитрий Пахотин. Со сцены актового зала они пожелали участникам торжественной линейки успехов в учебе. Градоначальник отметил, что Сургут в нынешнем году совершил прорыв в части строительства образовательных учреждений. Сваи в 2019-м всего забьют для семи объектов образования. Одним из них станет второй блок девятой школы, которая в городе по количеству учащихся – одна из рекордсменов. По традиции будущий выпускник и первоклашка дали на торжественной линейке первый звонок. День знаний – волнительный момент не только для детей, но и для их родителей, которые пришли проводить в школу своих семилеток.

После торжественной линейки 1 А отправился на первый урок. Дебютно он прошел в игровой комнате «Безопасный дом». Малыши, занимаясь здесь, получат возможность обрести навыки поведения при нештатных ситуациях, которые могут произойти в квартирах. «Безопасный дом» – это новая для Сургута образовательная программа. Подобные кабинеты пока открыты только в трех школах города.

Дарья Давыдова -

Заголовок: Всемирный день борьбы против рака головы и шеи отмечается ежегодно 27 июля

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

Ни один человек в мире не хочет получить диагноз «онкологическое заболевание» и не планирует провести остаток своей жизни в стенах больницы. Но как понять, что у вас есть риск столкнуться с раком, а самое главное – как предотвратить его возникновение?

Учеными доказано, что ключевым фактором, способствующим возникновению рака, является наличие вредных привычек. Особенно это касается табакокурения: по данным статистики, почти 90 процентов людей, которым ставят этот диагноз, являются заядлыми курильщиками. При этом употребление алкоголя совместно с никотином увеличивает риск заболеть в десятки раз. А несоблюдение режима сна и бодрствования и неправильное питание приводят к сбою в работе всего организма и снижают иммунитет, необходимый для борьбы с болезнью.

Таким образом, человек, который имеет вредные привычки и не ведет здоровый образ жизни, становится беззащитным перед инфекционными и вирусными заболеваниями, не говоря уже об онкологии.

Для профилактики рака врачи рекомендуют:

- Отказаться от длительного пребывания на солнце, особенно в период его максимальной активности (с 11:00 до 16:00);

- Соблюдать правила личной гигиены;

- Сократить количество употребляемого алкоголя и отказаться от табакокурения;

- Питаться рационально. Каши, фрукты и сухофрукты, орехи, бобовые, нежирные сорта мяса и рыбы – вот что должно присутствовать в вашем рационе. Никаких полуфабрикатов и фастфуда – только пища, приготовленная собственными руками;

- Принимать витаминно-минеральные комплексы для поддержки иммунитета;

- Быть активными – ежедневно делать зарядку, заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе;

- Соблюдать режим труда и отдыха: не работать на износ, ложиться вовремя спать, проводить выходные с пользой для здоровья и души;

- Для профилактики рака головы и шеи важно посещать стоматолога и пародонтолога 2 раза в год, оториноларинголога - 1 раз в год. Своевременно лечить заболевания полости рта.

При возникновении неприятных ощущений в области рта и шеи советуем вам обращаться за профессиональной медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Будьте здоровы!

-

Заголовок: Позаботились о детях

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

Сургутский филиал Центра медицинской профилактики и партнеры провели социальные акции ко Дню защиты детей.

Для детских отделений Сургутской городской клинической больницы торгово-развлекательный центр «Аура» и Сургутский филиал Центра медицинской профилактики организовали сказочное представление: в гости к детям пришли Микки и Минни Маус и устроили веселые игры. Ребята отгадывали мультяшные песни, убегали от мышеловки, преодолевали препятствия из сыра и много-много танцевали. Море позитива, радостных воспоминаний и ценных подарков досталось всем юным пациентам без исключения.

Приятный сюрприз, подготовленный лечебно-профилактическими учреждениями города, ждал и детей, находящихся на лечении в Противотуберкулезном диспансере. Велосипеды, игрушки, игровые домики, наборы для творчества – это и многое другое ребятам вручил руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики Владимир Пидзамкив. Он поздравил юных пациентов с Днем защиты детей и пожелал им скорейшего выздоровления.

Финальным мероприятием, приуроченным ко Дню защиты детей, стал большой праздник в Городском парке культуры и отдыха. Центр медпрофилактики совместно с руководством парка и студентами-волонтерами медицинского колледжа СурГУ провел для сургутян веселые старты и конкурс на лучший рисунок на асфальте. В перерывах между играми юных зрителей и их родителей развлекали творческие коллективы школ города.

«Акции, организованные нашим центром и партнерами, это проявление заботы о здоровье и благополучии юных сургутян, - рассказал Владимир Пидзамкив. - Независимо от того, где они проводят 1 июня – в кругу родных и близких, или в стенах медицинской организации – все они должны знать, что их любят, ценят и поддерживают не только в День защиты детей, но и во все другие дни года».

БУ "Центр медицинской профилактики"

-

Заголовок: В российских школах официально появятся новые должности

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

В российских школах начнут работать "старшие" и "ведущие учителя". Проект постановления правительства РФ, который вводит две новые должности, опубликован 23 апреля министерством просвещения для общественного обсуждения.

- Национальная система учительского роста предполагает дополнить сложившуюся систему горизонтального карьерного роста педагогов (от учителя к учителю первой и высшей категории) системой вертикального карьерного роста, - сообщается в пояснительной записке к документу. - Наряду с должностью "учитель" ввести должности "старший учитель" и "ведущий учитель".

В документе детально прописано, что именно будет входить в должностные обязанности этих сотрудников школы. Так, старший учитель будет проектировать и координировать участие других педагогов в разработке образовательных программ, учитывающих особенности учеников, методически сопровождать работу школьных педагогов.

В обязанности ведущего учителя будет входить работа по интеграции профессиональной деятельности других педагогов (учителей, психологов, дефектологов, социальных педагогов), педагогическому наставничеству.

Зачем это нужно? Как ранее рассказала "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева, важно возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые сегодня приходят на смену. Необходимо вернуть потерянное наставничество в школу.

Кто сможет стать ведущим и старшим учителем? Требования тоже детально прописаны.

1. Учитель: Высшее или среднее профобразование по группе направлений подготовки или специальностей "Образование и педагогические науки", либо высшее или среднее профобразование и дополнительное профобразование по профилю деятельности в образовательной организации.

2. Старший учитель: Высшее или среднее профобразование по группе направлений подготовки или специальностей "Образование и педагогические науки" и профилю преподаваемого предмета, дополнительное профобразование по профилю деятельности в образовательной организации. Стаж работы учителем не менее 5 лет, а также первая или высшая квалификационная категория по должности "учитель".

3. Ведущий учитель: Высшее образование по группе направлений подготовки "Образование и педагогические науки" и профилю преподаваемого предмета, дополнительное профобразование по профилю деятельности в образовательной организации. Стаж работы учителем или старшим учителем не менее 10 лет. Высшая квалификационная категория по должности "учитель".

Общественные обсуждения продлятся до 7 мая.

Ксения Колесникова -

Заголовок: Отцы Сургута. Главы семейств объединятся для воспитания молодого поколения

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

В Сургуте будет создан «Союз отцов». Новая общественная организация объединит глав семейств в воспитании подрастающего поколения. По мнению приезжих федеральных экспертов сегодня мужчины тратят больше времени на работу, нежели на общение с детьми. Между тем без крепкой отцовской руки не получится полноценного воспитания подростков.

Настоящие отцы и по совместительству первые лица города накануне собрались в актовом зале гимназии имени Салманова. На повестке дня один вопрос — роль мужчин в воспитании детей.

«Я думаю, что как мы с вами заложим детям основы, так у нас всё дальше и будет. Никакого ребёнка там ни улица, ни компания никогда не испортит, если нормальная семья есть, и ему показывают в семье правила поведения, от этого всё и зависит. Ну и, мужики, надо брать власть в свои руки, долой матриархат, давайте двигаться вперёд», — говорит заместитель главы г. Сургута Алексей Жердев.

Для того, чтобы рассказать отцам об их потенциале организаторы пригласили на встречу московских экспертов из межрегиональной общественной организации «Союз Отцов». Сегодня под их эгидой находится более 11 тысяч пап из сорока четырёх регионов страны. «Они занимаются тем, что создают безопасное, интересное, развивающее окружение для наших детей. Как раз наш девиз так и звучит: „Нет чужих детей, есть окружение моего ребёнка“. И все проекты, инициативы, они основаны как раз на желании папы сделать окружение лучше, и они реализуют свои жаления: хобби, спорт, экологические проекты, различные проекты, связанные с гражданско-патриотическим воспитанием», — отмечает директор по развитию межрегиональной общественной организации «Союза отцов» Алексей Чегодаев.

В ходе форума представителям сильной половины человечества предложили обсудить инициативы по нескольким направлениям: среди них спорт, семейный досуг, выбор будущей профессии, создание совместных проектов с образовательными учреждениями.

«Вполне вероятно, что мы выработаем какое-то интересное решение для себя в городе. Потому, что в любом случае ничего важнее наших детей у нас нет. Для меня, как для родителя. Поэтому мне интересно всё, что касается наших детей. Любая методика, любой инструментарий, который поможет моим детям», — говорит депутат Думы г. Сургута Максим Слепов.

По данным департамента образования Сургута, в городе порядка 90% педагогов и работников образования — женщины. Поэтому к различным лозунгам про увеличение роли мужчин в образовании относятся лишь с одобрением.

«И, конечно, не случайно эта тема появилась, и рассчитываем, что сегодняшняя наша встреча именно будет такой установочной, стартовой, для появления в городе очень мощного, воспитательного, движущего ресурса — это совет отцов», — отметила директор департамента образования администрации г. Сургута Анна Томазова.

Инициативу создания сургутской ячейки «Союза отцов» поддержал и глава города Вадим Шувалов.

«Я искренне, от лица администрации, хочу поддержать этот проект. И сегодня мы даём старт большому такому действу, которое в дальнейшем будет зиждиться на вашей активности, вашей настойчивости, ваших предложениях», — сказал глава г. Сургута Вадим Шувалов.

В проекте по задумке властей будут задействованы все школы города.

«Я думаю, что в той или иной степени это было в городе и раньше, но именно организовать этот процесс пока ещё ни у кого не получалось. По поводу охвата — я уверен, что мы охватим не одну-две школы, это будут все школы и все детские Сургута. Ещё, возможно, и другие учебные заведения Сургута», — отметил заместитель главы г. Сургута Алексей Жердев.

Первую, встречу сургутского «Союза отцов» посетили около 70 мужчин, чьи дети обучаются в гимназии имени Салманова. Из них, говорят координаторы проекта, лишь половина станет членами общественной организации.

В настоящее время решается вопрос о том, кто будет самым главным отцом города — активисты определятся с составом руководства уже в ближайшее время. А через три недели они проведут первое мероприятие — папы вместе со своими детьми планируют отправится на экскурсию в сургутский мясокомбинат.

Данил Прилуцкий -

Заголовок: В Югре снижается число малообеспеченных семей

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

Департамент социального развития Югры подвел итоги за 2018 год. О том, чего удалось добиться в уходящем и каковы планы на текущий год, журналистам рассказала глава ведомства Светлана Давиденко.

- Сегодня в Югре проживает один миллион шестьсот сорок девять тысяч человек, каждый четвертый житель округа получает меры соцподдержки и социальные услуги – это 400 тысяч человек, - говорит Светлана Давиденко.

Она отметила, что Югра входит в десятку субъектов РФ, где с 1994 года растет численность населения. Причем с определенной прогрессией растет именно детское население, за последние пять лет - на 9%. Сегодня для поддержания семей с детьми существует 60 процентов мер соцподдержки.

За последние пять лет в Югре на 60% увеличилось количество многодетных семей, это очень хороший показатель, который говорит о том, что для семей с детьми созданы комфортные условия для жизни. При этом снизилось число малообеспеченных семей. Если в 2017 году последних было 110 тысяч человек, то в настоящее время -77 тысяч человек.

Директор депсоцразвития Югры связывает это с эффективными мерами, принимаемыми правительством автономного округа для того, чтобы человек реализовывал свой потенциал. Светлана Давиденко отметила, что ежегодно правительством региона выделяется около 16 миллиардов рублей на меры социальной поддержки для всех категорий граждан. Было отмечено, что сегодня в Югре все государственные услуги в сфере социальной защиты населения можно получить в электронном виде, 60 % из них – при помощи портала госуслуг.

- Югорчане научились пользоваться этим ресурсом. Это удобно не только заявителям, но и специалистам, оформляющим заявления граждан, - отмечает Светлана Давиденко.

Многие югорчане научились пользоваться порталом Госуслуг благодаря выплате к 25-летию Конституции РФ люди, поскольку получить деньги можно было только подав заявление через данный ресурс.

- Весь 2018 год мы выплачивали единовременную выплату в размере 5 000 рублей тем, кто родился в Югре с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года. Данную выплату получили 408 000 человек. Таким образом, был сделан прорыв в пользовании порталом Госуслуг, - говорит директор департамента.

Еще один ресурс, имеющийся в распоряжении граждан - портал социальных услуг. Он позволяет самостоятельно выбрать поставщика услуг среди НКО.

- Сегодня самые востребованные услуги на данной платформе – это уход за детьми и присмотр за пожилыми людьми. По всем видам через портал социальных услуг за 2018 год было заключено порядка одной тысячи договоров. С 2019 года жителям Югры будут доступны еще две услуги – помощь сурдопереводчиков и волонтеров. Это то, что востребовано сейчас населением. Мы всегда учитываем запрос жителей Югры, - подчеркнула глава ведомства.

Говоря о планах работы ведомства, Светлана Давиденко отметила, что в 2019-ом будет уделено особое внимание реализации национального проекта «Демография». Команда департамента уже приступила к реализации проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» на региональном уровне. Еще одно направление работы – формирование региональной модели по сопровождению граждан пожилого возраста. Также стартует проект по активизации здорового образа жизни.

В текущем году департамент социального развития планирует уделить особое внимание созданию условий по сопровождаемому проживанию лиц с ограниченными возможностями, развитие получит добровольческое направление и цифровизация оказания социальных услуг.

Ирина Пуртова -

Заголовок: Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?

Разделы сайта: Психология, Воспитание

Тело:

Американские психологи утверждают: разрыв между детьми из богатых и бедных семей растёт. Однако проявляется он вовсе не в стоимости используемых ими гаджетов, а в их отсутствии.

И, пока дети из небогатых семей целыми днями прикованы к экранам, потому что родители не могут обеспечить им услуги нянь, интересные поездки и развлечения не в виртуальной, а в реальной жизни, отпрыски элиты получают старомодные деревянные игрушки, игры на свежем воздухе и роскошь общения не через экран.

Реальность – для элиты?

Ещё недавно казалось, что дети богатых родителей раньше всех получают доступ к Интернету, самым навороченным и дорогим гаджетам и быстрее приобретают востребованные технические навыки, а бедные остаются за бортом жизни. Однако получилось скорее наоборот. Сейчас электронные новинки всё активнее продвигают в государственных американских школах и детсадах, в то время как частные образовательные учреждения всё чаще отказываются от экранов и гаджетов.

Например, Вальдорфская школа, популярная среди сотрудников Силиконовой долины, пытается учить детей без модных электронных устройств. Да и сами обеспеченные родители, работающие в ИТ-компаниях, всё чаще запрещают их в своих семьях. По данным исследования американской некоммерческой организации Common Sense Media, подростки из семей с низким доходом проводят у экранов в среднем 8 часов, а более обеспеченные – меньше 6 часов.

«Не уверен, что в России «цифровой разрыв» объясняется финансовым состоянием семьи, – считает ст. н. с. лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, научный руководитель центра по работе с подростками «Перекрёсток» Кирилл Хломов. – Скорее он больше связан с социально-интеллектуальным развитием, продвинутостью родителей в вопросах воспитания ребёнка».

Соблазны и привычки

Между тем производители гаджетов, компьютерных игр и прочей развлекательной «начинки» привлекают к разработке своих продуктов психологов, которые придумывают всё новые инструменты для захвата детского внимания.

«Дети – это же будущие покупатели гаджетов и электронных продуктов. Зацепить их пытаются в раннем возрасте, чтобы сформировать привычку пользоваться конкретными устройствами, обеспечить лояльность к бренду, – объясняет Кирилл Хломов. – Например, YouTube сейчас активно включает рекламу в просмотр мультика или видео и предлагает прерваться через некоторое время. Это эксплуатация внимания. Есть другой подход – в игре заранее закладывается время на восстановление жизни: хочет ребёнок или нет, а для продолжения развлечения ему придётся ждать, скажем, час-полтора. Правда, часть производителей при этом начинают зарабатывать на нетерпеливых пользователях, предлагая им оплатить ускорение процесса».

Всё это сеет панику среди родителей, заставляя думать, что отнять смартфон у школьника практически невозможно.

«Не соглашусь, что это так уж сложно, – говорит психолог. – Дети готовы переключаться от экранов, если у них будет интересная альтернатива. Просто они не умеют организовать её сами. Это как раз дело родителей и отчасти школы. Если в семье приняты настольные игры, совместные походы в кино или театр, катание на коньках, лыжах и т. д., то отвлечь ребёнка нетрудно.

Проблема в том, что родители сами часто «залипают» в смартфонах. Посмотрите на взрослых: они идут на работу, по коридорам офисов, едут в транспорте, уткнувшись в гаджеты. А если оторвать ребёнка от экрана стало действительно очень сложно, значит, ситуацию уже упустили. Когда ребёнок болезненно, с яростью, отчаянием, злостью и вспышками гнева реагирует на запрет, значит, он не приспособлен к существованию без гаджета. И здесь надо что-то менять в родительской стратегии либо обращаться к психологам».

Юлия Борта -

Заголовок: Ольга Васильева: Психолог должен быть в каждой школе

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Министр просвещения Ольга Васильева призвала ускорить процесс возвращения школьных психологов в каждую школу. Об этом она заявила на общем собрании членов Российской академии образования.

"Последние трагические события показывают, что присутствие школьного психолога не только необходимо, оно обязательно должно быть в каждой школе, - подчеркнула она. - Необходимо ускорить эту работу".

По статистике, психологов в современной школе остро не хватает. На одного психолога приходится более 800 учеников. Ситуацию нужно менять: в этом все эксперты единодушны.

"Сколько бы мы не устанавливали металлические рамки в школах, не обучали охрану, самое главное - это внутренняя безопасность каждого ребенка, - рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. - И здесь не должно быть скоропалительных решений: нужны масштабные фундаментальные исследования".

Ксения Колесникова -

Заголовок: Не смущай педагога своего. Что можно и чего нельзя дарить на День учителя

Разделы сайта: Школьники, У нас праздник

Тело:

Эксперт по этикету Татьяна Николаева о том, как выбрать подарок любимому педагогу на День учителя.

На День учителя, так же, как на Новый год, 8 Марта или 23 февраля, возникает один и тот же вопрос: что подарить? Многие родители считают букет цветов не самым лучшим презентом, поэтому часто покупают слишком оригинальные подарки. Некоторые из них вгоняют преподавателей в краску и повергают в шок. Что же преподнести любимому учителю, рассказывает эксперт по этикету Татьяна Николаева.

Книги

Это уместный подарок, особенно если речь идет о книгах по специальности. А в этой категории всегда можно найти красивые подарочные издания. Если родители внимательны, они могут как-нибудь узнать, какую именно книгу хочет иметь учитель для своей профессиональной деятельности. Не стоит вторгаться в личную жизнь человека — например, дарить ему полное собрание сочинений Акунина.

Важно быть уверенным в содержании книги. Иногда открываешь какую-нибудь, на первый взгляд, солидную энциклопедию, а она ничего из себя не представляет.

Украшения

Подобный презент можно дарить только очень близким людям: родителям, детям, супругам и т.д. Это очень личный подарок, а мы, как я уже сказала, ни в коем случае не должны затрагивать эту сферу жизни человека.

Ручки и ежедневники

Подобный вариант приветствуется. Естественно, речь не идет об откровенно дешевой продукции из киосков. Если уж вы остановили свой выбор на таком презенте, он должен выглядеть достойно. Например, ручка с гравировкой, ежедневник из кожи или с индивидуальным тиснением.

Алкоголь

Обычно алкоголь является универсальным подарком и для малознакомых людей, и для близких (если у вас нет возможности долго искать презент). Но он категорически не подходит для учителей — все-таки речь идет об образовательном учреждении.

Сертификат в книжный магазин или магазин канцтоваров

Почему бы и нет, единственный минус любых сертификатов — известная цена презента. А это нарушает один из двух принципов подарка (первый принцип — сюрприз, второй — человек не знает его цену). Но если уж вы идете на подобный шаг, видимо, для этого есть причины.

Сервиз

Это довольно распространённый подарок, но универсальным он не является. Дарить его можно только в том случае, если вы уверены во вкусовых предпочтениях человека. Сейчас у каждого дома свой стиль, поэтому шансы ошибиться велики. Советские времена, когда любой сервиз вызывал неописуемый восторг, давно в прошлом. Лучше найти другой вариант подарка.

Цветы

Безусловно, это универсальный подарок. Если букет дарят от класса, то лучше, чтобы он был в корзине, поскольку учителю на работе некогда им заниматься, ему явно не до поисков вазы и прочих сопутствующих хлопот.

Также необходимо учитывать следующие особенности: девушкам дарят цветы пастельных тонов, неяркие. Идеально подойдут кустовые розочки, ирисы, нарциссы и т. д. Для дам в возрасте лучше подобрать цветы посолиднее, в более ярких и тёмных тонах.

Духи

Духи можно дарить только хорошим знакомым. Малознакомым людям делать подобные подарки запрещается, даже если речь идёт о банальном дезодоранте.

Конфеты и торты

Конфеты по-прежнему остаются универсальным подарком. Торт в этой ситуации не так удобен, но такой презент тоже возможен. Также вы вполне можете добавить к такому подарку красивую упаковку чая или кофе.

Дорогие подарки

Когда вы хотите осчастливить педагога каким-то дорогим подарком, учитывайте, что, во-первых, вы можете его смутить. Во-вторых, всегда лучше поинтересоваться, в пределах какой суммы уместно дарить презент (в каждой школе могут быть свои ограничения на этот счет), чтобы это не выглядело как подкуп и не скомпрометировало человека.

Деловые подарки

День учителя — профессиональный праздник, а значит, подарки могут быть деловыми: накопитель информации, планшет для работы, флэшки. Альтернативой могут быть портфели из классической, гладкой кожи. Также внутри него можно сделать табличку с надписью. Например, «от учеников 10 “Б” класса». Важно, чтобы вещь была памятной.

Наталья Кожина -

Заголовок: Отложенный вред. Серьезные последствия самых простых травм

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

Простые травмы — когда шел, упал, ударился затылком, ощупал шишку и пошел дальше, — ни у кого даже в памяти особо не остаются. Но они могут быть довольно опасными.

В течение жизни человек нередко получает небольшие травмы, на которые даже внимания не обращает. Спотыкается, падает, ударяется затылком или лбом или садится на копчик. Но при этом нередко такие события приводят к серьезной травме. Что могут повлечь за собой такие ушибы, и какие из них могут оказаться самыми опасными, АиФ.ru рассказал врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Травмы лба и носа