Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Библиотека

-

Заголовок: Золотой балл Результаты. ЕГЭ подтверждают школьные отметки

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Единый госэкзамен проходит прозрачно, а его результаты соответствуют школьным оценкам: как показал опрос ВЦИОМ, в этом убеждены большинство россиян. В исследовании участвовали более 1,6 тысячи жителей страны старше 18 лет.

О ЕГЭ сегодня знают 90 процентов россиян. Проходили ЕГЭ лично 13 процентов респондентов, еще у 24-х процентов дети уже сдавали госэкзамен, а у 10-ти процентов - только готовятся к нему. ЕГЭ проходит прозрачно: так ответили 63 процента опрошенных. При этом те, кто сам сдавал ЕГЭ, а также их родители все чаще ставят оценку "очень прозрачный": они судят о процедуре исходя из реального опыта.

Что еще интересного показал опрос? Например, 61 процент опрошенных отмечает: результаты экзамена соответствуют школьным оценкам по предметам. Однако очень многие не знают о том, что тестовая часть исключена из всех предметов ЕГЭ, кроме иностранных языков. Кое-что слышали об этом только 33 процента респондентов.

Анна Владимирова -

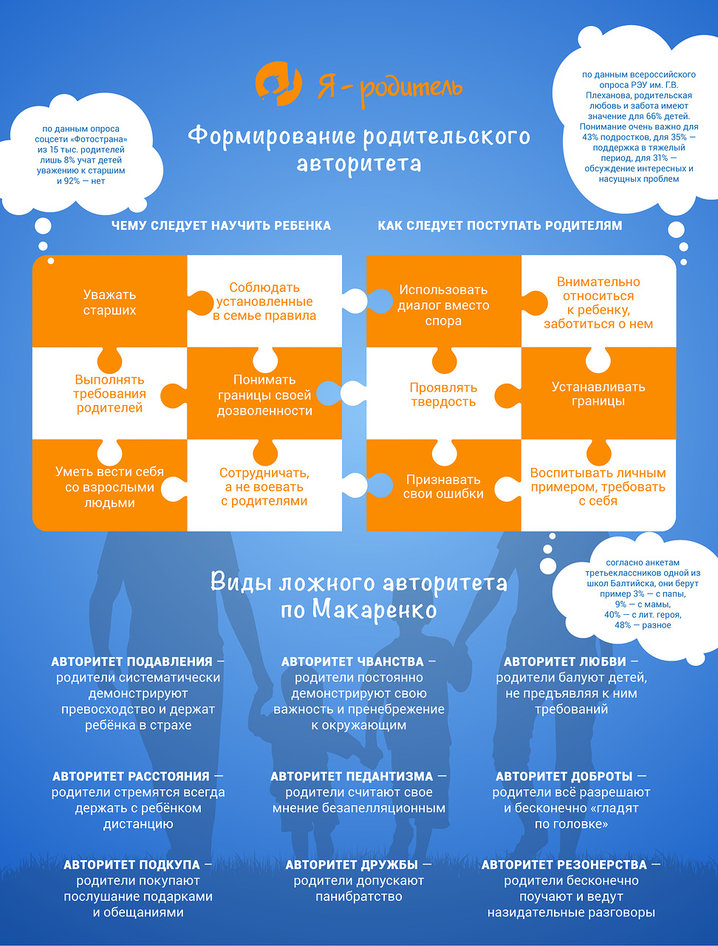

Заголовок: Как формировать родительский авторитет

Разделы сайта: Психология, Воспитание

Тело:

Слово «авторитет» в переводе с латинского означает «власть», «влияние». Но понятие родительского авторитета гораздо шире. Безусловно, это власть, причем не столько насаждаемая, сколько принимаемая ребенком как должное. Власть, сложившаяся в результате морально-нравственного, психологического, поведенческого влияния личности родителя на ребенка. По сути, наличие авторитета доказывает уважение детей к своим родителям.

Родительский авторитет – это важность для детей слов, замечаний и просьб взрослых.

Родители не учат детей уважению к взрослым

В нашу редакцию все чаще приходят письма такого рода: «Ничего не интересует! Кроме игр и общения в гаджетах, ничего не делает», «Ему только 6 лет, а я уже для него пустое место», «Мы стараемся для него, а он родителей ни во что не ставит», «Сын часто заявляет: «Как это – нельзя? Я хочу!!!» и т. п. Причины таких историй в отсутствии у взрослых умения устанавливать личные границы, поддерживать родительский авторитет, а также в нарушении формата общения с ребенком.

В ходе опроса, проводившегося в июле этого года в нескольких регионах России развлекательной соцсетью «Фотострана», выяснилось, что родители не учат своих детей уважать старших. Из 15 тысяч человек, принимавших участие в опросе, лишь 8% считают, что ребенок должен знать о субординации и уважать старших.

Родители и не пользуются большим авторитетом. Согласно анкетированию третьеклассников одной из школ Балтийска, на вопрос «С кого ты бы хотел брать пример», 9% ответили – мама, 3% – папа, 40% – литературный герой, 48% – разное.

Возможно, такое положение вещей можно объяснить нехваткой времени родителей на общение с детьми.

Ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова на основе всероссийского опроса, проведенного в прошлом году, выяснили: 41% родителей считают, что мало времени проводят с детьми, и только 15% подростков едины с ними во мнении, большинство же (54%) считают, что общения с родителями достаточно. 14% опрошенных хотели бы проводить со своими детьми поменьше времени, и с ними согласны 19% подростков.

Родительская любовь и забота имеют значение для 66% и 56% детей соответственно. Понимание очень важно для 43% подростков, для 35% – поддержка в тяжелый период, для 31% – обсуждение интересных и насущных проблем.

Авторитет, границы и требования

Принимая главенство взрослых, любой ребенок проверяет установленные родителями границы. Авторитет – как раз признание этих границ.

Стоит обратить внимание на несколько характерных признаков «нарушенных границ» в детско-родительских отношениях:

- ребенок спит с родителем (чаще всего с мамой) в одной постели;

- ребенок входит в родительскую комнату без стука;

- ребенок бесцеремонно влезает во взрослые разговоры, требуя к себе внимания;

- ребенок игнорирует замечания матери или отца;

- ребенок озлобляется или устраивает истерику, если не получает желаемого.

Общение с ребенком ответственного родителя предполагает одновременно заботу, требовательность и уважение.

На повышение авторитета родителей работают следующие требования:

- дети должны знать правила общения со старшими и придерживаться их;

- детей необходимо приучать выполнять требования матери и отца;

- при попытке нарушения установленных правил родителям необходимо проявлять твердость.

Авторитет бывает разным. Следует знать о существовании некоторых видов ложного авторитета.

Виды «ложного авторитета» по Макаренко

Макаренко выделил несколько видов так называемого ложного авторитета, то есть тех приемов, с помощью которых родитель пытается добиться послушания.

Среди них авторитет подавления. Авторитет слабаков, как правило, применяется людьми далекими от культуры, когда родитель настолько в себе не уверен, что полагает, что он должен ругать, наказывать, гнуть в бараний рог, брать в ежовые рукавицы, держать в страхе и повиновении. Это не авторитет, а авторитаризм.

Схож с ним авторитет педантизма, когда родители считают, что все, сказанное ими, должно восприниматься детьми как уже принятый закон – без обсуждений и возражений.

Авторитет резонерства – бессмысленный и беспощадный – заключается в ханжеской добродетельности, бесконечных нотациях и нудных назиданиях. Выдувается из детских ушей, не успев осесть, свежим ветром живого жизненного опыта, страстных порывов, игр и шалостей.

Некоторые родители практикуют авторитет расстояния: они считают, что дети должны их слушаться только на том основании, что они отец и мать, при этом не принимают участия в их воспитании и держат дистанцию, чаще всего перепоручая детей бабушке. В этом случае родители не стремятся разговаривать с детьми, не помогают решать детские проблемы, а живут своей жизнью.

При авторитете чванства родители считают себя самыми умными, важными и нужными и демонстрируют свою исключительность на каждом шагу: толкуют о своей важности и высокомерно относятся к людям.

Авторитет любви – это бесконечное сюсюканье и потакание, когда надутые губки воспринимаются как катастрофа, и, в свою очередь, ребенок должен подчиняться, потому что «ведь он любит мамочку». Так он учится быть расчётливым манипулятором, эгоистом и лжецом.

Схож с ним авторитет доброты, когда родители все разрешают и бесконечно гладят по головке, несмотря на «закидоны» всё больше и больше наглеющего дитяти.

Недалеко ушел и авторитет подкупа, когда послушание достигается подарками и обещаниями.

Ну и авторитет дружбы, который применяют родители, не готовые взять на себя ответственность быть главными. Ни о какой дружбе здесь речи не идет, ведь панибратство разрушает авторитет.

Не стоит посыпать голову пеплом тем родителям, которые порой путаются в понятиях и допускают запрещенные приемы ложного авторитета: работая над ошибками, стоит стремиться к развитию здорового родительского авторитета.

Формирование родительского авторитета

В основании родительского авторитета лежат три основных момента.

Родители осознают, что они – ответственные взрослые люди

Это значит, что взрослые с детьми не спорят. Обязателен диалог, но не спор.

Родители на детей не обижаются: обижаясь, взрослые возвращаются в детское состояние и не могут поступать соответственно положению и возрасту.

Родители учитывают и понимают потребности ребенка

Родители осознают, что ребенку необходимо. Это не потакание всем «я хочу/я не хочу», а «нам надо сделать вот так, потому что…», «это необходимо для того, чтобы…».

Для понимания детей существуют две возможные стратегии: или вспомнить себя в этом возрасте и прочувствовать ситуацию, или представить себя взрослого в похожей ситуации.

Родители стараются принять своего ребенка таким, какой он есть

Не все в детях устраивает родителей. Дети же любят нас такими, какие мы есть – со всеми недостатками и достоинствами. Поэтому надо говорить сыну или дочке, что нас не устраивает их поведение, запретить что-то, но не разочаровываться и всегда верить в них.

И снова: начать с себя!

Авторитетный родитель – это взрослый, который умеет требовать. Но требовать не только с ребенка, но и с себя.

Для ребенка родители – самые сильные, смелые, знающие, мудрые люди. Его нравственный идеал. Да что там! Они просто идеал. Поэтому придется как минимум соответствовать этому. То есть воспитывать себя, а дети подтянутся. Трудно убедить мальчишку-подростка, что сигареты – это «фу-фу-фу», когда сам смолишь одну за другой. Любые двойные стандарты считываются детьми на раз.

Авторитетные взрослые – это люди, которых нельзя не слушать и не уважать: это люди с огромным духовным, нравственным и практическим потенциалом. Стараться стать такими для своих детей – родительская задача.

Родитель может допускать ошибки, но должен уметь признать их. Может решить проблему, в том числе проблему ребенка. Может защитить ребенка, если это необходимо, и остановить его, если тот неправ. Не отказывает в поддержке и любви, не потакает капризам и остается принципиальным. Устанавливает жесткие границы, пространство внутри которых свободно.

Родительский авторитет может исходить лишь от взрослого человека, который берет на себя ответственность за себя, свою жизнь, свою семью и своих детей. Взрослого, к которому хочется обратиться, если не знаешь, как поступить, а если знаешь – поделиться результатом, будучи уверенным в искреннем участии, сочувствии, честности, справедливости и взаимоуважении.

Майя Ишметова -

Заголовок: Груженая глотка. Что вашему ребенку категорически нельзя класть в рот

Разделы сайта: Здоровье, Маме на заметку

Тело:

Большую часть травм дети получают, по статистике, дома. И причин их может быть много — падение из окон, колясок, с пеленальных столов, соприкосновение с бытовой химией и т.д.

Сегодня дети нередко сталкиваются с сомнительными игрушками, например, магнитными или гидрогелевыми шариками, которые приносят серьезный и реальный вред детским организмам. После таких игрушек легко остаться инвалидом. Проблема кроется в желании маленьких детей все попробовать буквально на зуб. О том, чем чревато знакомство с бабушкиными таблетками, капсулами стирального порошка и т.д. для малышей, АиФ.ru рассказала врач-педиатр, организатор народной премии «Выбор родителей» Татьяна Буцкая.

Любовь к познанию

В раннем возрасте ребенок находится в процессе познания. Он с интересом хватает все, что попадет ему под руки, и пробует на вкус. В случае с крупными предметами это не страшно. Однако если в руках крохи оказывается мелкая деталь, это может быть опасным. Дело в том, что свой «трофей» ребенок обязательно положит в рот. Малыш будет долго перекатывать его языком, а это значит, он рискует проглотить предмет или им поперхнуться. В первом случае инородное тело окажется в желудке. Во втором — через трахею попадет в легкие.

Ребенок что-то проглотил

Что чаще всего глотают дети?

У многих детских хирургов есть персональные «музеи» предметов, извлеченных во время операций из маленьких пациентов. Чаще всего встречаются монеты, пуговицы, шурупы, детали конструкторов и батарейки. В топ уникальных «находок» входят пробки, заколки, кусачки для ногтей, ложки. На наших «Беременных посиделках» с будущими мамами мы часто обсуждаем вопросы безопасности детей раннего возраста, и я все мечтаю пригласить знакомого хирурга с подобной «коллекцией». Как говорится, лучше один раз увидеть.

Нужно ли обращаться к врачу?

С проблемой проглатывания мелких деталей сталкиваются практически все родители. Если малыш проглотил монетку или пуговицу, скорее всего, беспокоится не о чем. Нужно просто подождать — инородный предмет выйдет естественным путем в течение 1-3 дней. Впрочем, ожидание оправданно не всегда. Необходимо срочно вызывать скорую помощь:

- если ребенок отказывается от еды и пищи, всячески демонстрирует дискомфорт, жалуется на боль в шее или за грудиной, у ребенка началось слюнотечение или открылась рвота.

- если малыш проглотил опасные детали и предметы:

Батарейки. Оказавшись во влажной и кислой среде, они быстро окисляются и начинают прожигать слизистые оболочки. Для фатальных последствий достаточно двух часов. Особенно «агрессивны» батарейки с полным зарядом. Они могут привести повреждению аорты, пищевода, желудка, кишечника, возникновению кровотечения, а также интоксикации. Дети жалуются на боль в горле или шее (если батарейка застряла в пищеводе), боли в животе (если батарейка достигла желудка или кишечника). У ребенка может начаться рвота, подняться температура и потемнеть (из-за внутреннего кровотечения) стул.

Магниты. Думаю, многим известен магнитный конструктор «Неокуб». Он состоит из нескольких десятков шариков, обладающих мощным притяжением. Если ребенок проглотил один шарик — ничего страшного, через день-другой вы обнаружите его в стуле малыша. Если кроха проглотил несколько таких шариков, они неминуемо начнут притягивать друг друга. Это чревато повреждением кишечника, развитием перитонита, возникновением кишечной непроходимости. Первые признаки недомогания у детей, как правило, появляются через 6-8 часов. Если в ближайшее время ребенок не окажется на столе хирурга, его состояние будет стремительно ухудшаться.

Гидрогелевые шарики. Это небольшие шарики размером около 4 миллиметров. При контакте с водой они набухают и увеличиваются в 10 раз. В диаметре игрушка вырастает до 4 сантиметров.

Если ребенок проглотил маленький шарик, он увеличится в размерах и спровоцирует кишечную непроходимость. Избежать хирургического скальпеля в этом случае, конечно, нельзя — малыша спасет только операция.

Если ребенок проглотил уже разбухший шар, в этом тоже нет ничего хорошего. Шары пропитаны ароматизаторами, которые вызывают в течение нескольких часов сильную интоксикацию, и дело может закончиться реанимацией.

Острые предметы. Здесь все очевидно: иголки, булавки, гвозди могут повредить внутренние органы. Это риск перфорации и кровотечения.

Таблетки. Ребенок может их случайно проглотить, а может целенаправленно «уничтожать» упаковку за упаковкой (некоторые таблетки сладкие). Именно поэтому призываю: не оставляйте медикаменты в доступных для детей местах. Так, у одной моей приятельницы ребенок «похитил» сладкие успокоительные из халата, у другой — залез в сумку к отцу. Оба дошкольника съели по 20 таблеток. К счастью, оба отделались промыванием желудка, и все закончилось хэппи-эндом.

Как извлечь инородное тело?

Не занимайтесь самолечением — обратитесь к врачам. С помощью рентгена или эндоскопического исследования они определят местоположение инородного тела и под наркозом извлекут его. Не надо бояться операции. Сейчас врачи стараются обходиться «малой кровью» — используют лапароскопию: делают небольшие проколы в животе и под контролем видеокамеры ищут причину недомогания. Открытая операция (лапаротомия) проводится в крайних случаях.

Ребенок подавился

Какие предметы наиболее опасны?

Риск для жизни могут представлять не только мелкие игрушки, пуговицы, монетки, но и пища. Особой осторожности требуют продукты, имеющие небольшие размеры и округлую форму (например, виноград, маслины, орехи, помидоры черри). Если ребенок не прожует их, он может подавиться.

Инородное тело в легких: какие симптомы и последствия?

Самый печальный финал — гибель ребенка. События могут протекать по 2 сценариям:

Ребенок вдохнул мелкий предмет. Это может быть деталь конструктора, семечка, кусочек морковки, все, что угодно (кстати, предметы органического происхождения считаются наиболее опасными: семечки и орехи могут прорастать (!) в бронхах, а продукты разлагаться). В ответ на инородный предмет начинается защитная реакция: ребенок начинает кашлять. У него может пропасть голос, появиться одышка, открыться рвота. Часто эти симптомы принимают за признаки ОРЗ или бронхита. Ребенка начинают лечить сиропами, антибиотиками, но лучше ему не становится. В тяжелых случаях возникают серьезные осложнения: разрыв бронха, кровотечение, образование свищей, развитие пневмоторакса. Именно поэтому при затяжном кашле и отсутствии эффекта лечения нужно своевременно сделать рентген и бронхоскопию.

Ребенок подавился инородным предметом. Легкие могут быть перекрыты частично или полностью. Второй вариант — самый опасный, ведь счет идет на секунды. Дыхание останавливается, кроха синеет и теряет сознание.

Ребенок подавился: первая помощь

Если ребенок откашливается сам, не спешите бить его по спине: он может справиться сам. Если кашель продолжается больше 2 минут, нужна скорая помощь.

Если ребенок не дышит, не теряйте времени. Кто-то один вызывает службу «03», а второй оказывает первую помощь:

Малыша в возрасте до года положите себе на руку животом так, чтобы его голова находилась ниже туловища и была повернута на 60 градусов. Затем несколько раз похлопайте его по спине между лопатками.

С детьми постарше используйте прием Геймлиха. Вы его 100 раз видели в американских фильмах. Первое, что приходит на ум — «День сурка». Вспомнили? Обнимите ребенка сзади, чуть наклоните вниз и несколько раз нажмите на нижнюю часть грудины. Давление в брюшной полости повысится, и инородное тело выскочит.

Специалисты констатируют, что случаев попадания различных деталей в легкие и желудочно-кишечный тракт детей стало больше. А это значит, что родители утратили былую бдительность и забывают об опасности мелких предметов.

Анна Шатохина -

Заголовок: Школа и дело. Владимир Путин предложил детям "Билет в будущее"

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики

Тело:

Новый проект - "Билет в будущее" - предложил глава государства для школьников 6-10-х классов. Речь идет о ранней профориентации. Оператором будет движение WorldSkills.

Президент встретился с участниками форума "Наставник" и поздравил всех с победой. В подмосковную резиденцию приехали три наставника, признанные лучшими в этом году: летчик Николай Изосимов, а также два сварщика - Александр Дуймамет и Дмитрий Кучерявин.

"Без любви к своей профессии невозможно добиваться никаких результатов - их просто не будет или они будут посредственными, - но она предполагает желание передать свои знания тем людям, которые достойны того, чтобы, будучи в этой профессии, развивать ее дальше, - заявил Владимир Путин. - Как же можно любить свое дело и хотя бы не попробовать до своего уровня поднять людей, которые, по вашему мнению, способны к этому?"

"Любой профессионал, уверен, всегда мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил всю свою жизнь... чтобы эта профессия развивалась, чтобы дело, которое делает этот человек, оказалось в будущем в надежных руках, - продолжил глава государства. - Думаю, что в этом как раз и сама суть наставничества". "Движение наставников родилось не вчера, оно давно родилось, и его умные люди поддержали и сформулировали когда-то, - напомнил он. - Часто говорят, "новое - это хорошо забытое старое". Не все так, конечно, много нового, совсем нового, но это дело чрезвычайно важное еще и с морально-этической точки зрения. Потому что поддержать молодых людей, а речь прежде всего идет о молодых специалистах, помочь им сформировать правильное отношение к делу, к профессии, к стране, в конце концов, в этом основа успеха"."Будущее во многом будет зависеть от умения людей, которые решают те или иные задачи, работать в коллективе, - заметил Путин. - И мне думается, что в этом смысле у нас, у нашей страны есть определенное преимущество". По его словам, в характере россиян "очень существенная составляющая коллективизма". А это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня, уверен глава государства. И вот наставничество - как раз то, что "помогает создавать коллектив, маленькую, небольшую ячеечку в профессии".

Президент признался: когда смотрел конкурс профессионалов, то "сердце радовалось" - так много собралось увлеченных своим делом людей, "людей с богатой душой, с открытым сердцем". Владимир Путин уверен, что движение наставников будет развиваться. "В этой связи у меня есть мысль создать еще один проект, для совсем молодых наших граждан, для старших школьников, скажем, от 6-го до 10-го класса. "Билет в будущее" можно назвать. Разделить на три этапа эту работу. На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес дома, на местном уровне, через систему Интернет. Затем, на втором этапе, могли бы принимать участие в работе по разным центрам компетенции, вы уже наверняка слышали об этом, есть общеобразовательный центр "Сириус" в Сочи, а затем получать специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных учреждениях либо в наших крупных компаниях", - объявил глава государства.

"Мы посчитали, это будет стоить примерно 1 миллиард рублей в год, мы эти деньги найдем. Попрошу правительство подготовить, оформить это все в постановлении. В ближайшее время это будет сделано", - сказал президент.

"Нужно подумать над решением вопроса ранней профориентации, потому что именно в это время закладывается интерес к конкретному виду деятельности, - заметил Путин. - Думаю, что мы сделаем это достаточно широко. Мы сделаем по стране примерно в расчете на 100 тысяч школьников, как первый этап, и посмотрим, как это будет работать. Подключим туда, конечно, известный вам, наверное, уже WorldSkills-Россия. Они хорошие операторы, они выступят в качестве операторов. Мне кажется, это будет интересно и полезно".

Его собеседники предложили возродить звание "Заслуженный наставник России"". В целом идея правильная, поддержал российский лидер.

Кира Латухина -

Заголовок: Для школьников предложили ввести 12-й класс

Разделы сайта: Школьники

Тело:

В школах может появиться 12-й класс. Это произойдет, если будет поддержано предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова продлить обучение. Как своего рода компенсацию детям летние школьные каникулы при этом предлагается продлить на один месяц.

Свои идеи самый молодой депутат ГД изложил в письме к министру образования и науки Ольге Васильевой. В депутатском запросе Власов объясняет, что многие выпускники вузов работают не по той специальности, которой они обучались. Одна из причин - недостаточно углубленное обучение в школах, где ребята получают лишь общий уровень знаний.

"Ученикам сложно определить ту сферу, в которой они могут самореализоваться", - считает автор инициативы. В связи с этим он предлагает отвести в школьной программе больше времени для самостоятельной работы и для выбора профессии. Двенадцатый класс, уверен Власов, должен быть сфокусирован именно на профориентацию учащихся.

"Также прошу рассмотреть возможность перенести начало учебного года для учащихся по программам среднего общего образования на 1 октября", - пишет депутат министру. На его взгляд, четырехмесячные летние каникулы компенсирует школьникам введение 12 класса обучения. Кроме того, выиграет сфера туризма, так как россияне будут отдыхать с детьми в сентябре.

Кстати, по данным опроса ВЦИОМ за январь этого года, 47 процентов опрошенных выпускников вузов признались в трудностях при трудоустройстве по специальности.

Татьяна Замахина -

Заголовок: Друзья. Опасно ли младенцу жить рядом с животными?

Разделы сайта: Новорожденный, До года

Тело:

Вы, конечно, слышали истории о том, как после рождения малыша семья была вынуждена расстаться с домашним питомцем.

Родители боятся, как бы собака не укусила ребёнка, а кошка — не оцарапала, озабочены вопросами гигиены или просто уверены, что зверь «не примет» нового члена семьи. Так ли это?

Наш эксперт — зоопсихолог Анастасия Пятницкая.

Иерархия в семье

Животное-доминант может контролировать территорию (если оно свободно гуляет по квартире — вашу жилплощадь) по собственному усмотрению и грозно отгонять прочих (вас, мужа и малыша) от своей миски, входной двери, постели... При этом нередко с появлением нового члена семьи зверь начинает выстраивать иерархию по-новому, пытаясь заново определить своё место в ней. Ваша задача — объяснить, что это место — по-прежнему! — последнее. Это очень важный момент!

Что делать

Никогда не показывайте животному, что он «номер один». В природе (например, в волчьей стае) доминант первым ест, устраивается на ночлег, входит в логово. Не давайте своему питомцу этих привилегий. Кормите его только после того, как поедите сами, не позволяйте забираться к вам в постель, первыми проходите в двери.

Муки ревности

Даже собака, знающая своё место «в стае», может испытывать ревность с появлением новорождённого. Пёс начинает вести себя необычно — беспокоиться, портить вещи, неожиданно подавать голос... Причина простая: если до рождения ребёнка питомцу уделялось много внимания, а затем время на общение резко сократилось, он, конечно, пытается вернуть хозяйское расположение. И эти «попытки» мешают новоявленной маме спокойно заботиться о крохе.

Что делать

Постарайтесь ещё до родов уделять питомцу меньше внимания, чтобы у него было время к этому привыкнуть. Просите родных помочь в уходе за ним.

«Место!»

К сожалению, не всех питомцев можно обучить этой команде! А жаль... Страх любой мамы — это любопытство зверей (кошек, собак), которое может плохо кончиться для новорождённого. Поэтому зоопсихологи и не советуют пускать животных в детскую в течение первого года жизни малыша. Почему? Собака или кошка способны не только учинить в комнате малыша настоящий погром (ещё бы, ведь с детскими вещами так весело играть!), но и причинить вред самому младенцу, над кроваткой которого висят не менее манящие погремушки.

Что делать

Четвероногих можно приучить к месту в коридоре, приобретя для них специальную лежанку или небольшой домик.

Зверьки и птицы, которые постоянно живут в клетке, вполне безопасны, однако многие из них (в частности, хомячки, крысы) могут громко шуметь по ночам. Клетки с этими питомцами надо переставить на кухню либо в другую комнату, подальше.

В борьбе за чистоту

Многие учёные утверждают, что жить в стерильной чистоте вредно для здоровья — такая обстановка снижает у ребёнка иммунитет. Однако мало кто из родителей не тревожится: а вдруг кроха получит заразу от пришедшей с прогулки собаки или исследуя кошачий лоток? Каждый день, лучше с утра, проветривайте квартиру, 3–4 раза в неделю делайте влажную уборку. Тщательно следите за чистотой клеток грызунов и птиц (особенно если они стоят в комнате ребёнка), дверь в туалет с лотком кошки должна быть закрыта. После прогулок мойте собаке лапы (как вариант приобретите для пса специальные «сапожки» и надевайте их ему на прогулку).

Ай-болит!

Домашние любимцы тоже болеют. Причём некоторые их недомогания могут сказаться и на самочувствии малыша и будущей мамы.

Блохи. Эти насекомые атакуют не только животных, но и человека, нередко являясь переносчиками опасных болезней (в частности, лептоспироза, энцефалита). Обезопасьте питомца и себя, используя специальные противоблошиные шампуни, ошейники и таблетки.

Аллергия. Её могут вызвать как шерсть, так и слюна животных, корма, наполнители для лотков. Если будущая мама — аллергик (что вполне возможно передастся и крохе), животных в доме лучше не держать.

Глисты. При несоблюдении правил гигиены глисты очень легко передаются человеку. Четыре раза в год прогоняйте глистов у животных с помощью специальных препаратов.

Болезни пернатых. Пташки могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний, таких как сальмонеллёз, хламидиоз, орнитоз. Если птица в вашем доме живёт давно, бояться нечего. А вот покупать пернатого для крохи, особенно у случайных продавцов на рынке, не стоит.

Проблемы пола

Помните, как в произведении Киплинга обитатели джунглей заботились о своём потомстве? В то время как самки трогательно и временами строго воспитывали малышей, самцы оберегали территорию и своё семейство. У домашних животных сохраняются природные инстинкты, поэтому большое значение имеет и то, какого пола ваш питомец.

Кошки. Своё пространство коты обозначают очень неприятным (но для них ароматнейшим) запахом, и им при этом абсолютно всё равно, находится ли на этом месте теперь детская кроватка или манеж с игрушками. Кошки пару раз в год непременно напомнят о том, что тоже хотят стать мамами, душераздирающими криками.

Собаки. Кобели могут быть более агрессивными по отношению к своим половозрелым сородичам, но щенка (читайте «ребёнка») не обидят. Суки, особенно ранее щенившиеся, имеют право «учить». Увы, кожа ребёнка гораздо нежнее щенячьей шкурки. Действуя в воспитательных целях, собака может больно ребёнка прихватить.

Помните об этих важных мерах безопасности — и дружба малыша с питомцем обязательно сложится!

Дария Жмурова -

Заголовок: Три главных навыка самостоятельной жизни, которым надо научить ребенка

Разделы сайта: Воспитание

Тело:

Маленький ребенок целиком зависит от взрослых людей. Нет более беспомощного существа, чем новорожденный человек. Но ребенок растет и приобретает навыки самостоятельной жизни. Чем старше ребенок, тем он самостоятельнее.

Однако понятие «самостоятельность» - это не только умение завязывать шнурки и гладить одежду. Это тонкое сочетание психологической готовности и навыков самообслуживания.

Детская самостоятельность

Все родители стараются прививать ребенку навыки самостоятельной жизни. Мы учим детей самостоятельно одеваться, следить за своими вещами, вести школьный дневник и контролировать школьную ситуацию. Кажется, что наш ребенок такой же, как все. При необходимости мы всегда поможем, подскажем, поддержим, пожалеем.

В первый раз родители задумываются над детской самостоятельностью, когда дети уезжают из дома. Это может быть небольшая экскурсия на каникулах, соревнования или конкурсы, отдых в лагере или детском санатории. Именно в этот момент возникает ряд вопросов:

- бытовые ежедневные ситуации: сможет ли правильно одеться, приготовить себе чай, постирать носочки;

- психологический комфорт: сумеет ли наладить отношения с другими детьми.

В голове родителей масса проблем: вдруг что-то заболит, чего-то испугается, потребуется помощь. Можно сойти с ума от проигрывания всех возможных ситуаций. Можно просто оставить ребенка дома и продолжать растить инфантильного человека, можно начать курс ежечасных «лекций» по правилам поведения вне дома. Но только ни один из этих методов не будет эффективным за несколько дней до предполагаемого отъезда.

Естественно, что в подобных ситуациях родители жалеют, что не начали раньше учить детей трем главным навыкам самостоятельной жизни:

- саморегуляции,

- самообслуживанию,

- самоподдержке

Каждый из этих навыков содержит целый ряд разнообразных умений. Главное их отличие кроется в приставке «само», т.е. ребенок должен все делать сам.

Саморегуляция

В детской Школе искусств проходил экзамен. Родители и дети очень волновались и справлялись с эмоциями как могли: репетировали, разговаривали и даже пили успокоительные. Внимание привлекли мама с сыном, которые обсуждали что-то постороннее, не культивируя ситуацию. Прозвучала их фамилия, и мальчик твердо вошел в кабинет. Мама волновалась, но старалась не показывать виду. После того как ребенок вышел, мама задала сыну два вопроса:

Как все прошло?

Как ты сам?На первый вопрос ребенок рассказал об экзамене, что он сыграл произведение, и его игру прокомментировали члены жюри. На второй вопрос ребенок пожал плечами и с улыбкой сказал: «Не знаю, даже не понял. Вначале волновался, но сел за фортепиано, взял первый аккорд и все ушло. Осталась только музыка. Мне кажется, я в одном месте ошибся, но экзаменаторы не обратили на это внимания». Мама выслушала и сказала: «Молодец, если оценку снизят, значит, ошибку заметили».

Эта ситуация заставила задуматься над важным моментом в воспитании: субъективность и объективность. «Как все прошло» – это значит объективность восприятия: как сыграл, что сказали, что ответил. «Как ты сам» - означает восприятие себя самого: что чувствуешь, ощущаешь, боишься. Ребенок должен уметь оценивать внешнюю ситуацию и собственные ощущения, как физические, так и психические.

Взрослые должны задавать ему вопросы и добиваться ответов на них:

Почему ты плачешь?

Почему тебе грустно?

Что нужно сделать, чтобы настроение поднялось?

Расскажи о своих ощущениях (физических). Где болит? Какая боль? Когда это началось?

Расскажи о своих чувствах. Что ты чувствуешь? В какой момент тебе стало обидно (неприятно, стыдно и т.д.).

Приемы формирования навыков саморегуляции.

Учите ребенка правильно называть эмоции. Он не должен путать страх с волнением, а боль с обидой. А для этого всегда четко выражайте свои эмоции сами.

Устанавливайте причинно-следственные связи. Это для взрослых очевидно, что от того, что ребенок поздно лег спать, у него с утра плохое настроение, а вашему сыну это непонятно. Объясняйте ребенку, приводите примеры из его собственной жизни.

Рассказывайте детям о них самих: чем болели, что их беспокоило, как волновались в сложных ситуациях.

Учите ребенка навыкам самоконтроля: дыхательная гимнастика, счет до пяти, упражнения на расслабление. Это поможет ребенку держать под контролем свои эмоции.

Самообслуживание

Из чего состоит день ребенка? Проснулся, умылся, оделся, позавтракал, побыл в школе или детском саду, сделал уроки или другие занятия, выполнил домашние поручения (убрал в комнате, полил цветы, поиграл с маленьким братом или погулял с собакой). А, возможно, день построен по-другому: разбудили, подняли, отругали, что плохо умылся, одели, отвели, забрали, переодели, вместе с ребенком сделали уроки.

В первом случае ребенок максимально все сделал сам. Его навыки самообслуживания соответствуют возрасту. Конечно, родители помогли с вечера приготовить одежду, накрыли стол для завтрака, проверили уроки. Но все, что возможно, ребенок сделал сам.

Во втором случае за ребенка сделали все взрослые. Действия ребенка ограничиваются подачей ног или рук или перемещением собственного тела из комнаты в комнату. Естественно, что воспитанный таким образом ребенок не станет сам делать уроки, и вообще не будет их делать без контроля родителей.

Часто можно услышать от родителей фразы типа: «Не делай без меня уроки», «не лезь к пылесосу». Мама студента готовит сыну даже гарниры, раскладывая по контейнерам: гречка, макароны, рис. Очевидно, что родители сами воспитывают людей, непригодных к самостоятельной жизни.

Самоподдержка

Помните лозунг всех времен и народов: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»? Скажите его своему сыну или дочери- подростку и посмотрите, насколько они поймут смысл.

Что вы делаете при возникновении проблем? Вы их решаете. Как? Как получится: звоните знакомым, просите помочь, ищите варианты решения проблем.

Что делает ребенок, если сталкивается с трудностями? Он идет к родителям. При этом мамы и папы сразу устремляют все силы на решение проблем детей. Часто они делают то, что могли сделать сами дети. Мы звоним родителям одноклассников насчет уроков, когда сын мог бы сам позвонить одноклассникам, мы пришиваем пуговицу на школьную форму, хотя с этим справится любой ученик, мы бежим убирать велосипед с улицы, потому что пошёл дождь, хотя это вполне под силу ребёнку.

Если ребенку тяжело психологически, то успокойте его, обнимите, подскажите и направьте на самостоятельные действия. Иногда ребенка нужно оставить на какое-либо время в одиночестве. Часто бессознательно ребенок находит способы саморегуляции, а затем приходят и варианты решения проблем.

Делаем выводы

Маленький человек вступает в самостоятельную жизнь мелкими шагами. Сначала он какое-то время пребывает в детском саду и школе, затем уезжает в санаторий или лагерь, а потом уезжает от родителей в другой город для учебы.

Светлана Садова -

Заголовок: Из поколения в поколение

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

В 2014 году я родила дочь Катюшу и в первый день после выписки, мы ждали патронажную медицинскую сестру и педиатра. Каково же было мое удивление, когда я открыла входную дверь и увидела в дверях Кузякина Виктора Викторовича – педиатра из моего детства! Начиная с моего рождения и на протяжении 15 лет этот врач от Бога наблюдал и лечил меня, и вот теперь и моя дочь попала в руки этого прекрасного человека. Я хочу выразить огромную благодарность Виктору Викторовичу за его труд, понимание, терпение. Желаю всем таких замечательных педиатров как Он!

Салтыкова Вера Андреевна -

Заголовок: Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1 информирует об изменениях электронной записи на прием

Разделы сайта: Здоровье, Зубы

Тело:

-

Заголовок: Страшно вкусно. Как защитить ребёнка от пищевой аллергии

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

С каждым годом растёт число детей, которые реагируют на обычные продукты почти как на яд. Они чешутся при взгляде на клубнику, покрываются сыпью от дольки апельсина или шоколада, задыхаются от кусочка рыбы или арахиса. А иногда даже погибают. Как их защитить?

Наши эксперты:

– врач-педиатр, аллерголог, диетолог, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «НИИ питания», доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор Вера Ревякина;

– профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заместитель главного диетолога Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

Обычно именно пищевая непереносимость бывает первым проявлением аллергии. И хотя она может развиться в любом возрасте, чаще возникает у детей. Сегодня пищевой аллергией в мире страдают 45% взрослых людей, а более 20% детей с ней уже рождаются. С годами проявления аллергии на еду у многих снижаются, но бывает и наоборот. Как правило, чувствительность к продуктам животного происхождения к 5 годам падает, а к растительным аллергенам со временем, наоборот, растёт.

Невыносимая еда

Истинная аллергия возникает только на белок, в её основе – повышение в крови уровня иммуноглобулина Е. Ложную аллергию вызывает избыточное потребление еды, способствующей выделению гистамина (шоколад, клубника, томаты), а также продуктов, содержащих гистамин и тирамин (ферментированные сыры, пищевые добавки, усилители вкуса, консервы).

Однако тяжесть аллергии не связана с тем, истинная она или ложная. Если конкретный продукт вызвал негативную реакцию (со стороны кожи, ЖКТ или органов дыхания), надо его полностью исключать из рациона. А при угрозе анафилактического шока (отёка Квинке) – срочно вызывать скорую. Только неотложное введение гормональных препаратов в этой ситуации может спасти больному жизнь. Также известны и разные виды пищевой непереносимости, которые часто путают с аллергией. Такие состояния могут возникать при недостатке ферментов – например, лактозная недостаточность (непереносимость коровьего молока). Бывает даже психогенная пищевая непереносимость, которая может развиваться в результате стресса. И в этом случае проблемный продукт тоже следует исключить из рациона.

Ещё до рождения

Как показали исследования, маркер аллергии (иммуноглобулин Е в крови) у деток, чьи мамы и папы являются аллергиками, часто повышен ещё до рождения (с 11‑й недели беременности). У таких малышей шанс унаследовать родительское заболевание составляет 70–80%. Причём если аллергия есть только у одного родителя, риск снижается всего на 10%. Но даже если никто в семье об аллергии даже не слышал, всё равно нельзя быть уверенными, что она обойдёт новорождённого стороной. Правда, в этом случае опасность существенно ниже – всего 10–15%.

Профилактикой аллергии надо заниматься ещё на этапе планирования беременности. Будущие родители должны вести здоровый образ жизни, не курить (курение сильно повышает уровень иммуноглобулина Е). Во время беременности и грудного вскармливания женщине очень важно правильно питаться. Ни в коем случае нельзя сидеть на полуголодной диете. Наоборот, это как раз и может спровоцировать аллергию у ребёнка, едва он столкнётся с незнакомым продуктом. Надо стараться есть всё, но понемножку (кроме тех продуктов, на которые у самой мамы есть аллергия). Таким образом плод вырабатывает устойчивость к аллергенам. Но важно знать меру, ведь если злоупотреблять каким-нибудь продуктом, аллергия у малыша может развиться уже в первые месяцы жизни. Особенно осторожно нужно быть с высокоаллергенной пищей (принимать её следует буквально в гомеопатических дозах, и то не всем).

Можно, но осторожно

Развитию аллергии у малышей способствует их раннее отлучение от груди и преждевременное введение прикорма (до 4 месяцев), а также купание в травяных отварах, вообще использование фитотерапии.

Если ребёнок не находится в группе риска по аллергии, давать ему новые виды пищи нужно так рано, как это возможно (есть специальные нормы, о которых знают все педиатры). Но предлагать малышу незнакомые продукты питания следует лишь понемногу. И при этом надо внимательно наблюдать, как он среагирует на ту или иную пищу. Однако многие родители по старинке побаиваются вводить в детский рацион опасные в плане аллергии продукты. И не дают их отпрыскам лет до трёх, а то и пяти. А потом удивляются, почему это ребёнок не ест творог или воротит нос от рыбы. Такие ограничения бессмысленны, с их помощью избежать пищевой аллергии не получится – исключать те или иные продукты нужно только после того, как организм ребёнка неадекватно на них среагирует, а не заранее. Так что не стоит бежать впереди паровоза.

Простое и натуральное

Однако если ребёнок предрасположен к аллергии, надо быть очень осторожными. Например, «искусственникам» следует давать не простые, а гипоаллергенные низкогидролизованные или полностью гидролизованные смеси, которые лучше усваиваются. А вводить прикорм (особенно белок) малышам, склонным к аллергии, надо позже, чем остальным детям. Да и в старшем возрасте их питание должно быть особым. При пищевой аллергии также важно:

- не перекармливать ребёнка (кормить дробно, 4–5 раз в день, понемногу, лучше чуть ниже нормы);

- не перегружать белковой и жирной пищей (соблюдая возрастные нормы потребления белка и ограничивая количество жирного мяса, птицы, молочных продуктов);

- подвергать пищу термообработке. Варка – лучший способ снизить аллергенность продукта. Например, мясные и рыбные бульоны надо готовить на третьей воде, яйцам всмятку предпочесть сваренные вкрутую;

- избегать жареной пищи, в которой содержатся продукты позднего гликирования, повышающие риск аллергии;

- давать больше клетчатки (пищевых волокон), способствующих выведению токсинов и аллергенов;

- обогащать рацион «живыми» кисломолочными продуктами (биойогуртом, биокефиром), которые снижают аллергическую нагрузку на организм;

- сократить соль и сахар (хотя сами по себе ни соль, ни сахар не вызывают аллергии, они могут усиливать аллергические реакции других продуктов).

Варка – это самый лучший способ снизить аллергенность любого продукта. А вот жареной пищи аллергикам лучше избегать.

Алиса Михайлова

Алиса Михайлова -

Заголовок: Он, она и оно: выпускники назвали популярные темы сочинения.

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Минобразования продумывает меры против списывания заданий творческого экзамена из интернета.

Большинство учеников 11-х классов активно готовятся к итоговому сочинению, которое пройдет 4 декабря. Самой популярной темой в нынешнем году станет «Он и она». Согласно опросу, проведенному среди школьников, практически каждый третий выпускник (36%) считает сочинение довольно трудным и оценивает его сложность на пять баллов из семи. Эксперты отмечают, что подготовка к творческому экзамену у многих учащихся сводится к поиску примеров в интернете — ранее на эту тему высказывалась и министр просвещения Ольга Васильева.

66% российских выпускников уже активно готовятся к итоговому сочинению, еще 32% собираются начать подготовку в ближайшее время. Совершенно не планируют тренироваться перед ним лишь 2% учеников 11-х классов. Практически треть будущих абитуриентов (29%) отвели на подготовку меньше месяца. 44% респондентов уделили этому от месяца до двух, а 21% — еще больше времени.

Чаще всего выпускники готовятся к сочинению только в школе (42% опрошенных). Еще 38% пользуются услугами репетиторов, а также занимаются на онлайн-тренажерах или изучают пособия.

— Сложно добиться, чтобы ученик тренировал собственные навыки выполнения этого творческого задания, а не искал после объявления тем типовые решения в интернете. В этом заключается основная проблема подготовки к итоговому сочинению, — подчеркнул директор центра образовательных данных Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Евгений Малеванов.

В начале ноября во время Всероссийского съезда учителей-словесников министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что ведомство намерено изменить порядок объявления тем итогового сочинения для выпускников, чтобы исключить возможность списывания из интернета. «Известиям» пояснили в министерстве, что существенных изменений в критериях оценивания работ в этом году по сравнению с прошлым нет. Но на ближайшем заседании Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах рассмотрит новые подходы к определению тем. Изменения коснутся следующего учебного года — 2020/21.

Организаторы опроса из образовательной компании MAXIMUM Education предложили выпускникам выбрать из списка тем три, которые им интереснее всего. Самой популярной стала тема «Он и она» — предпочтение ей отдали 52,6% опрошенных выпускников. Так же активно респонденты готовятся писать на тему «Добро и зло» (52,5%), а замыкает тройку лидеров «Надежда и отчаяние» — рассуждать на нее готовятся 40,9% выпускников.

— Темы для итогового сочинения можно условно поделить на три блока: первый связан с историческими событиями, второй касается конкретных литературных произведений и авторов, а третий — это такой общий «философский» блок тем об отношениях, этических вопросах, нравственности и морали. И вот эти темы, которые не предполагают более глубокого знания литературы или истории, обычно считают легкими, — отметил в беседе с «Известиями» Евгений Малеванов.

Однако, добавил он, часто раскрытие таких «общих» тем оценивается довольно низко, поэтому, делая выбор, ученику стоит детально продумать, как он будет аргументировать свои мысли.

Участников опроса попросили также оценить сложность итогового сочинения по семибалльной шкале. Более трети (36%) поставили «пятерку», 26% — «четверку». Максимальную сложность — семь баллов — присвоили 15% выпускников.

Итоговое сочинение служит допуском к ЕГЭ. Выпускники получают за него зачет, а не оценку. Но при поступлении в вуз абитуриент может попросить начислить баллы (до 10) и присоединить их к общему результату ЕГЭ.

— Интересно, что большинство опрошенных выпускников не рассматривают сочинение как возможность получить дополнительные баллы в вузе. Вероятно, это связно с тем, что творческая работа может принести их только при поступлении на конкретные направления, — прокомментировал гендиректор образовательной компании Михаил Мягков.

Сомнительной такую перспективу получения дополнительных баллов считают и преподаватели вузов.

— Когда это было введено, и абитуриент мог получить дополнительных 10 баллов за сочинение, мы в Высшей школе экономики стали смотреть на эффективность такого способа. Проверить работы нужно у всех, кто подал заявление, то есть для этого необходимы колоссальные силы. Но проблема даже не в этом: десять, девять или восемь баллов, то есть хоть сколько-нибудь значимый результат, получили только 3,5% из 10 тыс. поступающих. Основная масса выпускников, 90%, укладываются в диапазон от пяти до восьми баллов, а это всего пара баллов разницы в итоговую оценку, — рассказала «Известиям» заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Чтобы сочинение действительно могло стать способом получения весомых дополнительных баллов, а не только допуском к экзамену, по мнению Евгения Малеванова, нужно повышать и требования к нему, и критерии оценки.

Ярослава Костенко -

Заголовок: 10 правил воспитания от психолога Найджела Латты

Разделы сайта: Психология, Воспитание

Тело:

Новозеландский психолог Найджел Латта более десяти лет проработал с проблемными детьми и подростками, и понял, что знания и опыт, накопленные им, требуются не только родителям «трудных» детей. Выделенные им правила воспитания помогают автору в самых «запущенных» случаях.

1. Не пытайтесь победить хаос

Многие говорят, что заниматься привычными делали с детьми очень просто — надо всего лишь составить график и строго его придерживаться. Это не так. Дети не живут по графикам. Никогда. Продолжите сражаться с этим хаосом — готовьтесь к постоянному чувству вины. Так что просто примите мысль о том, что теперь в вашей жизни всегда есть место беспорядку. И старайтесь держаться!

«С рождением детей в вашу жизнь проникают силы хаоса. При этом полагаться на какой-то график в своих делах — это всё равно, что прокладывать путь через ураган. Когда подует сильный ветер, тут уже не до маршрутов. Это нужно понимать и смиряться с неизбежным. Если вы не смиритесь, то станете сражаться с хаосом. Вы будете сетовать на свои неудачи, винить в них себя и окружающих, пытаться исправить неизбежное, разочаровываться. Относитесь к нему со спокойствием истинного дзен-буддиста».

2. Не зацикливайтесь на плохом поведении

От постоянных замечаний толку всё равно будет мало, зато перехвалить ребёнка просто невозможно (пусть нам часто и внушают обратное). Поэтому нужно чаще обращать внимание на хорошие поступки и удачи. Это не значит, что ребёнку нельзя сделать замечание или поругать за что-то. Конечно, можно. Но немного. А вот хвалить нужно сразу, потому что отложенной похвалы просто не существует. Ребёнку что-то удалось — сразу обратите на это внимание. И объясните чётко, за что хвалите.

«Если подпитывать что-то, оно будет расти. Если не подпитывать, то оно будет постепенно угасать. Это простой принцип, но большинство из тех, кто испытывает проблемы при общении со своими детьми, упускают его из виду либо никогда не задумывались о том, как и какое поведение они поощряют на самом деле».

3. Никогда не отказывайте ребёнку во внимании

Детям жизненно необходимо внимание, причём любой ценой. Часто они даже не задумываются о последствиях своих действий. Им крайне важно, чтобы взрослые смотрели на них, а не поверх них, обращали активное внимание на то, чем дети заняты. Чтобы все мирно сосуществовали между собой, детям нужно уделять достаточно времени.

«Как настоящие пираньи, способные съесть корову за несколько минут, дети набрасываются на любое внимание, которого им никогда не бывает много. Они готовы на всё, чтобы только их заметили, даже если это вредит не только окружающим, но и им самим. Для пираний главная цель в жизни — это пожирать всё, что попадается им на пути. Для детей главная цель в жизни — постоянно обращать на себя внимание окружающих, чего бы это им ни стоило».

4. Создавайте ребёнку границы

Латта выделяет четыре категории людей, которые не ставят границы и оказываются в кабинете психолога с вопросом «Почему мой ребёнок так чудовищно себя ведёт?». Это хиппи, беспокойные мамаши, слюнтяи и лентяи. Первые считают, что дети должны свободно перемещаться по миру. Вторые волнуются за самооценку ребёнка. Третьи считают, что ребёнку надо быть другом, а не родителем. А четвёртым кажется, что легче ничего не делать, всё само собой будет хорошо.

Так вот, детям необходимы границы. Именно в них они чувствуют себя в спокойствии и безопасности.

«В природе детей — двигаться вперед, пока они не наткнутся на какое-то препятствие. Некоторым детям достаточно просто знать, что препятствие существует, другим требуется несколько раз упереться в него со всего размаха, но границы необходимы всем. Мир без границ — для маленького человека очень опасное и пугающее место».

5. Будьте последовательными

Не переживайте, что это не всегда получается. Это нормально. Да, вы стали родителями и теперь принимаете большинство решений, исходя из желания сохранить хотя бы немного душевного спокойствия. Вы действуете не всегда логично. И это тоже нормально.

«Для меня последовательность означает, что я последовательно избегаю желания выбросить детей в окно, и это при относительно хорошем настроении. Всё остальное относительно. Всё, даже последовательность — в особенности последовательность».

6. Относитесь к капризам серьёзн

о

И даже плохое поведение — это способ высказывания. У детей ещё не хватает словарного запаса, чтобы объяснить всё, что они чувствуют. Поэтому поступки для них — тоже слова. Очень часто плохое поведение — это требование внимания, просьба о помощи, выражение усталости. Обязанность родителей заключается в том, чтобы выяснить, что же своим поведением хотел сказать ребёнок.

«Поведение — это просто форма общения. Вылезти ночью из окна и сбежать из дому — это своего рода высказывание. Дети гораздо охотнее выражают свои мысли и чувства поведением, чем словами. Главная причина состоит в том, что слов у них ещё немного. У них много чувств, но они ещё не умеют подбирать нужные слова и выражения для выражения этих чувств».

7. Разрешите ребёнку спорить с вами

Ребёнок должен уметь спорить. И споры в семье — это нормально. На самом деле, навык спорить пригодится ребёнку, когда он наконец-то вырастет и начнёт самостоятельную жизнь. Но в спорах должна быть граница между отстаиванием собственного мнения и хамством. Первое можно, второе — категорически нельзя.

«При этом вовсе не нужно быть диктатором, который подавляет малейшие признаки несогласия. Не соглашаться и спорить — это естественно. Проявлять неуважение — это другое дело. Споры доказывают, что вы выполняете свою работу как родители. Они свидетельствуют о том, что дети растут и что у них появляется собственное мнение обо всём».

8. Действуйте осмысленно

Для этого вам пригодится своего рода план воспитания. Это не значит, что этот план будет чётко прописан в какой-то толстой тетради, где вы будете писать отчёты о достижениях и неудачах. Нет, просто надо понимать, как вы будете действовать в определённых ситуациях. И понимать, почему именно так.

«Единственное, что случается неожиданно, — это неожиданности. Вряд ли вы захотите в воспитании детей полагаться на волю случая. Я видел, как родители полагались на волю случая, — вам этого лучше не повторять. Гораздо лучше подходить к воспитанию целенаправленно, имея определённый план действий».

9. Научитесь слушать ребёнка (это обязательно)

«Ты ещё маленький, ничего не понимаешь». Эту фразу хоть раз слышал каждый, и это — плохо. Ребёнок — не маленькое несмышлёное существо. Ему, как и любому взрослому, нужно полноценное общение и уважение. И ему нужно, чтобы его слышали. Поэтому в основе отношений с ребёнком должны быть доверительные отношения, а вы всегда должны быть готовы выслушать ребёнка. Что бы он вам ни хотел рассказать.

«Общение, или его недостаток, лежит в основе большинства внутрисемейных конфликтов. У себя в кабинете я видел много людей, которые кричали друг на друга часами, и вместе с тем никто из них даже не попытался прислушаться к чему-то помимо собственного голоса. Если вы не способны как следует общаться со своими детьми, то вы просто напрашиваетесь на неприятности в семье».

10. Создавайте в семье атмосферу игры

Детям необходимо чувствовать искренность родителей. Латта говорит не о родительской любви, а о симпатии и заинтересованности друг в друге, в жизни каждого члена семьи. Такая симпатия возникает, когда тебе искренне интересен собеседник и ты получаешь удовольствие от нахождения рядом с ним. Атмосфера в семье должна быть расслабленной, потому что дети отлично чувствуют напряжение и скрытую агрессию. И это всегда становится фактором стресса для них.

«О симпатии, как и об общей тональности отношений между членами семьи, можно судить по присутствующему в доме духу шутливости и игры. Непринуждённость и игривость — это своего рода смазка семейной жизни, без которой её колеса и шестерёнки будут вращаться с трудом. Когда я вижу, что между членами семьи строгие, напряжённые отношения, то я тут же начинаю беспокоиться».

По материалам открытых источников -

Заголовок: Сургутяне отправились на «Три ратных поля России»

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Шанс прикоснуться к истории получили 28 школьников города.

4 сентября 28 школьников из Сургута отправились в экскурсионно-исследовательскую поездку по местам великих сражений. «Три ратных поля России» – самый популярный сургутский образовательный проект для учеников города. Они имеют возможность побывать в местах, где проходили крупнейшие битвы, и в буквальном смысле прикоснуться к истории.

В этом году сургутяне отправятся на ратные поля за героями проекта «Верные.ru». Он заключается в поиске людей, которые во все времена оставались верными России, ее культуре и традициям. Маршрут пройдет через Московскую, Тульскую и Белгородскую области. Сургутяне посетят места знаковых для страны битв – Куликовской, Бородинской и Прохоровской, побывают в Спасо-Бородинском монастыре, музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино, селе Себине – родине Матроны Московской, в храме во имя Святых Петра и Павла, познакомятся с другими историческими и духовными памятниками культуры.

«Проект изменяется с каждым годом. В нем появляются новые интересные направления. И от этого зависит, насколько наши дети будут глубоко понимать историю наших предков, дорожить ею, уважать и почитать свои корни», – отметила Анна Томазова, заместитель главы Сургута.

В 2016 году перед ребятами стояла задача отыскать на ратных полях нравственные ценности русского народа, в 2017-м – «Русский реактор», в 2018-м – настоящую «Русскую мечту». До прошлого года ратниками могли стать только старшеклассники, затем такая возможность появилась и у учеников с четвертого по восьмой классы. Проект реализуется при финансовой поддержке заместителя председателя Думы ХМАО – Югры Александра Сальникова.

«Перед тем как отправиться в путешествие, ратники получают конкретное задание. В этом году вам предстоит пройти через информационный шум, выявить современные инфодиверсии и найти ключевые составляющие для проекта «Верные.ru». Определить, кто такие «верные». Задача не из легких. Но вы, я уверен, справитесь с ней легко. Желаю вам успехов и удачи», – пожелал ратникам заместитель председателя Думы ХМАО – Югры Александр Сальников.

Проект «Три ратных поля России» появился в Сургуте в 2013 году. С тех пор в нем приняли участие больше 30 тысяч школьников, родителей и педагогов.

Как отмечают эксперты и организаторы, такие патриотические проекты помогают подросткам изучать историю своей страны, а также развивать активную гражданскую позицию.

Дмитрий Бекетов -

Заголовок: По современным стандартам. В Сургуте появится новый спортивный объект

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

В Сургуте построят новый спортивный центр. Располагаться двухэтажное сооружение будет в микрорайоне № 35 А. Как сообщает администрация города, здание будет использовано и как самостоятельная площадка для занятий, и как часть общей инфраструктуры спортивного ядра Сургута.

«В летний период, когда проводим чемпионаты города по футболу и первенства среди взрослых и детей, необходимы помещения для переодевания спортсменов. В здании спроектировано достаточное количество раздевалок, чтобы в будущем комфортно разместить футболистов и легкоатлетов. Все помещения оборудуют по современным стандартам с учетом потребностей маломобильных групп горожан», – отметил начальник управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Ющенко.

В спортивном центре предусмотрены залы для игровых видов спорта, а также занятий настольным теннисом и фитнесом. Для удобства любителей спорта в помещении будут располагаться раздевалки, душевые комнаты.

Проектирование нового соцобъекта Сургута уже завершено. Из средств бюджета города выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей. Планируется, что заработает центр уже в 2021 году.

-

Заголовок: Как поступить в вуз вне конкурса: шесть подсказок про целевые направления

Разделы сайта: Подростки, Развитие, методики

Тело:

Вузы в этом году будут принимать целевиков по новым правилам. Прежние, действовавшие с 2013 года, отменены. Теперь абитуриенты должны сами найти заказчика своего обучения, проходить у него практику и вернуться с дипломом на работу. Нарушишь условия договора - возмещай вузу расходы на свою учебу. Если учесть, что год в среднем стоит 200 тысяч рублей, то за четыре года бакалавриата получается 800 тысяч.

Если условия договора нарушит работодатель - то деньги вузу заплатит он, плюс среднюю зарплату за три месяца своему целевику. В мае 2019 года правительство утвердило долю мест, которые могут быть отданы под целевую квоту. Этот процент для разных направлений разный. Например, на специальностях "агрономия" , "филология", "лингвистика" и других целевики получат 10 процентов всех бюджетных мест, на "приборостроении" 20 процентов мест, на "радиотехнике" - 30, а на "хореографическом искусстве и исполнительстве", "народном пении" - ровно половину. На "специальных системах жизнеобеспечения" процент целевиков будет доходить до 60. В специалитете есть направления подготовки, где абсолютно все студенты будут целевиками. Это, допустим, специальность "противодействие техническим разведкам".

У абитуриентов остались считанные дни, чтобы успеть получить целевое направление и поступить в вуз по особой квоте вне конкурса.

1. Кто может дать направление?

Федеральные государственные органы, органы госвласти в регионах, органы местного самоуправления (иными словами, это министерства и ведомства разного уровня), государственные и муниципальные учреждения - больницы, поликлиники, театры, архивы, а также унитарные предприятия, государственные корпорации, государственные компании.

Могут дать направления оборонно-промышленные организации, включенные в особый реестр. Имеют право заказать для себя обучение целевиков акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации и некоторые другие организации.

2. На какие специальности могут дать направление абитуриенту?

Список очень большой - в нем несколько десятков названий. Время от времени он уточняется и обновляется. В этом году туда добавились в бакалавриате "геология", "география", "химия", "психология", "зарубежное регионоведение", "международные отношения", "социологические науки" и другие. В специалитете список тоже внушительный. В этом году туда добавились "фундаментальная математика и механика", "правоохранительная деятельность".

3. Куда идти за направлением?

Вот это самый сложный вопрос. Придется посидеть в интернете. Ищем либо ведомство, которое отвечает за выбранную сферу деятельности, либо крупное предприятие, корпорацию, где вы потенциально готовы работать. Там ищем управление или департамент кадров, пишем или звоним по телефону.

Если вы живете в Москве и хотите стать врачом, надо отправить онлайн заявку в Департамент здравоохранения столицы, потом представить в Управление кадровой политики и образования свои документы, в том числе оценочный лист, где собрана информация обо всех достижениях. Прием документов идет с 13 мая по 13 июня. Готовы работать в нефтегазовой отрасли? Направление может дать "Газпром". У него 17 вузов-партнеров. Направление в Физтех (МФТИ) могут дать ФГУП ЦНИИМаш, РКК "Энергия", Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ). Прием заявлений в ЦАГИ от потенциальных целевиков начинается с 1 февраля. Отличники после второго семестра будут получать добавку к стипендии 5 тысяч рублей в месяц.

Хотите стать целевиком в МГЮА им.Кутафина? Москвичам надо обратиться в прокуратуру Москвы, ребятам из регионов - в прокуратуры своих регионов. Предварительная запись в кандидаты начинается в феврале. С каждым кандидатом в целевики представители прокуратуры встречаются лично.

4. Какие документы нужны для того, чтобы получить целевое направление?

Личные документы, дипломы об участии в различных конкурсах и олимпиадах, справку из школы об успеваемости. Обычно работодатели хотят, чтобы кандидат учился на 4 и 5. Итоги ЕГЭ можно принести позднее. Иногда ведомства просят характеристику из школы.

5. Можно ли поступить в МГУ по целевому направлению?

Да. Но таких студентов там - единицы. В МГУ в списках зачисленных целевиков есть те, кому дало направление Правительство Северной Осетии Алании, Правительство Брянской области, администрация Липецкой области, Правительство Республики Алтай, лично глава одного из регионов… На юридическом факультете есть ребята с целевыми направлениями от Генпрокуратуры.

6. Сколько целевиков возьмут вузы

Эта информация открыта и есть на сайте каждого вуза. В МИФИ, например, в этом году примут 78 человек в бакалавриат и специалитет. Есть места для целевиков в Вышке - больше 200. МГЛУ возьмет 70 целевиков в бакалавриат и магистратуру. МГИМО выделит для целевиков 34 места. Юридическая академия им. Кутафина (включая филиалы) примет 94 целевика в бакалавриат и 75 в специалитет.

Ирина Ивойлова -

Заголовок: Каким будет "семейный" график детсадов и школ

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики, Всё про садики (УДОУ)

Тело:

В министерстве просвещения рассказали, по каким принципам планируется оптимизировать графики работы детских садов и школ. Цель - не только в том, чтобы сделать их более удобными для семей, но и расширить возможности для дополнительного образования: посещения кружков, секций, культурной программы для детей.

- Министерство проведет совместную работу со всеми регионами страны, определив меры для совершенствования графиков работы детских садов и школ, - рассказали "Российской газете" в ведомстве. - Ключевая задача - обеспечить целостность и непрерывность образовательного процесса для каждого ученика, предоставляя комфортные условия режима работы для родительского сообщества и расширяя возможности для дополнительного образования детей, участия в кружковой деятельности, посещения театров и музеев.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ, изучить опыт регионов по внедрению в образовательных учреждениях "семейного графика". Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Ксения Колесникова -

Заголовок: Инновации в «Музее Черного Лиса»: 3-D технологии и новые артефакты

Разделы сайта: ИКЦ Старый Сургут, Развитие, методики

Тело:

Презентация обновленной экспозиции «Музей Черного Лиса» прошла в историко-культурном центре «Старый Сургут» 28 марта. Вместе с сургутскими школьниками в мероприятии приняли участие Глава Сургута Вадим Шувалов, депутат Тюменской областной думы Галина Резяпова.

Экспозиция дополнена фигурами-манекенами в полный рост: воевода с царской грамотой, мастерица с традиционной игольницей в руках, коренной житель Севера с пушным товаром, купец, выбирающий мех. Как рассказали авторы проекта, юные и взрослые посетители смогут примерить очки виртуальной реальности и через компьютерную игру изучить традиции и историю родного края. Также на детской площадке музея появились новые игровые элементы с головоломками и загадками о главном символе города – Черном Лисе.

После посещения обновленной выставки Глава Сургута Вадим Шувалов поделился впечатлениями: «Проект пойдет на пользу всем жителям города. Сургутянам важно знать историю. Для гостей города из других городов и стран тоже будет интересно узнать, как раньше жили на нашей территории. И в музее все представлено наглядно: что-то можно посмотреть, другое – ощутить тактильно. Это все сделано для подрастающего поколения. Занятия в музее помогут школьникам лучше усвоить уроки по краеведению».

Напомним, открытие экспозиции состоялось в сентябре 2018 года. За это время выставку уже успели посетить более двух тысяч сургутских ребят. Проект «Дом Черного Лиса» – победитель международного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики», лауреат III степени III Всероссийского конкурса в области событийного туризма в номинации «Культура». Добавим, его реализация стала возможна при поддержке Администрации города Сургута, заместителя председателя Тюменской областной Думы Галины Резяповой, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игоря Иванова.

Музей Черного Лиса работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника и вторника. С понедельника по пятницу в ИКЦ «Старый Сургут» по предварительным заявкам для посетителей организуют интерактивную программу «В гости к Черному Лису».

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города Сургута, Алина Филиппова, тел.: 52-20-16.Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru

-

Заголовок: Не хочет читать! Как увлечь ребёнка книгой

Разделы сайта: Воспитание, Маме на заметку

Тело:

Прошли те времена, когда мы считались самой читающей страной мира, а книга была лучшим подарком. Но и сегодня среди детей по-прежнему встречаются любители чтения. Как их родители смогли этого добиться.

Наш эксперт – семейный психолог, кандидат медицинских наук Анна Ярошенко.

Раньше главным конкурентом книг был телевизор, а сегодня вниманием детей и взрослых безраздельно завладел Интернет. Есть ли шанс оторвать детей от гаджетов и приохотить к чтению?

Удовольствие – штука заразная

Любые привычки (и хорошие, и дурные) проще всего закладываются в раннем возрасте. Поэтому лучше приучать ребёнка к чтению с пелёнок. Пусть кроха ещё не понимает, о чём вы ему читаете, – читайте всё равно. Музыка пушкинских строф, юмор Заходера, весёлый ритм стихов Михалкова или озорные рифмы Хармса обязательно пробьются если не к сознанию, то к подсознанию ребёнка. Главное, выбирайте для декламации те произведения, которые вам самим нравятся. Ведь удовольствие, которое вы сами испытываете от чтения, обладает большой заразительной силой.

А вот аудиосказки такой силы, как живое чтение, не имеют. Но они обязательно пригодятся вам позднее, когда ребёнок уже пристрастится к литературе.

Каждому по потребностям

Но что делать, если приучить ребёнка к книгам с младых ногтей не удалось? Неужели всё пропало? Конечно, нет. Ведь дети по своей природе любопытны и любознательны. Да и возраст 8–11 лет – самый познавательный период в жизни. А книга по-прежнему остаётся главным источником информации. Однако если ваши отпрыски к страницам даже не притрагиваются, это значит лишь одно: вы им предлагаете совсем не то, что им интересно.

Если вы в своём детстве проливали слёзы над «Муму» или до колик смеялись над Незнайкой и стариком Хоттабычем, это не значит, что те же самые истории и герои найдут отклик у ваших детей. Кстати, не факт, что их привлечёт и сага о Гарри Поттере или что-то ещё, популярное у большинства современных детей. Ищите индивидуальный подход. И конечно, учитывайте соответствие произведения возрасту.

Подумайте, к чему тянется ваш ребёнок, о чём он любит слушать, что его волнует, что он ищет в поисковике в Интернете. Книги с таким содержанием ему и дарите. И обязательно берите детей с собой в библиотеку и книжные магазины – пусть сами выбирают, что хотят прочитать.

Выращиваем читателя

Покупайте хорошо оформленные издания, с прекрасными иллюстрациями – это привлечёт внимание к тексту и заодно поможет воспитанию художественного вкуса. Малышам дарите книги в виде игрушек. Впрочем, интерактивные произведения выпускают и для старших детей.

Ставьте книги в зоне доступа ребёнка и читайте сами. Пусть дети понимают: это необходимая вещь, а не украшение интерьера. А для этого чаще сами берите книги в руки.

Читайте вслух. Причём не только малышам, но и тем, кто давно умеет это делать самостоятельно. Пусть это будет традицией, семейным ритуалом. Но очень важно читать с выражением, а не бубнить. А потом обязательно обсуждайте прочитанное: что понравилось, что нет, почему герои поступили так или эдак и как было бы правильно. Но важно не делать из домашнего чтения урока: пусть обсуждение книги доставляет ребёнку удовольствие.

Прибегните к хитрости. Например, дайте ребёнку послушать часть аудиокниги (но обязательно той, которая бы зацепила сюжетом), а потом предложите узнать, чем дело закончилось, прочитав книгу. То же самое можно проделать и с понравившимся фильмом. Достаточно просто сказать ребёнку, что продолжение истории есть в книжке. Редкий ребёнок после такого удержится и не прочитает, что ж там было дальше.

Не давите на него!

Однако слишком настойчивое желание сделать из ребёнка книгочея может сыграть с вами злую шутку. Поэтому постарайтесь избегать следующих вещей:

Не заставляйте. Настырно приставая к чаду с требованием взять в руки книгу, можно лишь отвратить его от чтения.

Не шантажируйте. Мол, прочитаешь 10 страниц – разрешу сесть за компьютер. Или пойти гулять. Превращая то, что должно быть удовольствием, в тягостную обязанность, читателя не вырастить, а отношения испортить можно запросто.

Не критикуйте выбор книг. Конечно, вам с высоты ваших лет и опыта может быть очевидно, что то, чем сейчас зачитывается ваш ребёнок, уже через несколько лет покажется ему смешным и наивным. Но удержитесь от критики. Не бойтесь испортить вкус наследника низкопробной, на ваш взгляд, литературой. Пусть ребёнок читает комиксы про супергероев или слезливые дамские романы – ничего страшного, главное, чтобы пробудился интерес к чтению. Потом он обязательно разберётся, что хорошо, что плохо.

Не заставляйте дочитывать до конца то, что не пошло. Конечно, в сюжет надо сначала втянуться. Но если после 50 прочитанных страниц желания продолжать не возникло, то и не надо. Закрывать непонравившуюся книгу, уходить со скучного праздника и расставаться с разочаровавшими людьми – важное жизненное умение.

Елена Аманова -

Заголовок: Почему детям задают так много домашних заданий на каникулы?

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Министр просвещения Ольга Васильева напомнила нормы домашних заданий: «В 1-м классе домашнее задание не задают, во 2–3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4–5-х классах допускается максимум два часа, в 6–8-х – 2,5 часа, в 9–11-х – до 3,5 часа». И в каникулы, по мнению министра, детям надо отдыхать, разве что не забрасывать чтение книжек.

«Если открыть любой электронный дневник, то количество заданий таково, что возникает вопрос: а учитель сам эти нормы знает? – сомневается председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. – Большинство так называемых проектов в начальной школе, например, выполняют родители. Корпят по полночи, рисуют, клеят, делают слайды на компьютере, чертыхаются, но делают. Какой смысл в такой учебной деятельности? Школа уже давно превратилась из храма знаний в контрольно-надзорный орган. Она контролирует и проверяет знания, которые ребёнок получил дома – с родителями, репетиторами».

-

Заголовок: Какая профессия сегодня самая престижная?

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

-

Заголовок: Про школу - честно

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Дорогие родители - уважаемые читатели "Российской газеты". Впервые я пишу колонку, простите, не для вас. А для ваших детей. Потому что начался новый учебный год. А начало учебного года - это праздник - или не праздник? - но именно детей. Поэтому и обращаюсь к ним. А там уж вы сами, господа-товарищи родители, решите: стоит ли давать своим детям эту колонку. Но я очень на вас надеюсь.

Уважаемые школьники! Увы, взрослые нередко воспринимают представителей подрастающего поколения, как объекты для воспитания. Взрослые очень не любят, когда их воспитывают, однако сами они воспитывать просто обожают. Думаю, это возвышает их в их же собственных глазах.

Взрослые смотрят на школу... Не то чтобы неправильно или нечестно, но очень по-своему. Например, наивные, они убеждены, что дети ходят в школу учиться.

Несколько лет назад я провел опрос, в котором участвовали более тысячи ваших коллег - школьников. Я задавал один вопрос: "Зачем вы ходите в школу?" Большинство ответов было: общаться.

Я спрашивал у ребят: "Почему так? Разве вы не понимаете, что без знаний невозможно построить обеспеченную и интересную жизнь?" Они опускали глаза. Немногие решились ответить. В общем, стало понятно: школа (скажем мягко) не всегда дает знания. И вы это понимаете. И вы прекрасно осознаете, что ЕГЭ - никакая не проверка знаний, а испытание нервов и умения собраться. Тоже, конечно, навыки нужные, но к знаниям отношения не имеющие. И что же делать? И как в такой ситуации быть? Как быть, если сегодня почти все из вас радуются встрече с друзьями и, признаемся, мало кто испытывает восторг от того, что войдет в класс и начнет знания получать.

Знаете ли вы, молодой человек или девушка, какая есть общая черта, объединяющая всех великих людей? Они были увлеченными личностями. Представляете? Каким бы делом они ни занимались, какой бы сфере жизни ни хотели себя посвятить - они очень увлекались тем, что делали. Вы не найдете ни одного великого человека, который бы делал свое дело неохотно, из-под палки, как вы подчас делаете уроки.

Отсюда какой вывод? Чтобы учеба в школе приобрела смысл, надо как можно раньше отыскать свое призвание. Вас бесконечно пугают: мол, обрести призвание - не так-то просто. Это и так и не так. Конечно, это очень серьезное, жизненное, однако надо помнить главное: призвание - это желание. То есть ваше призвание - это не то дело, которое принесет вам много денег; не то, чем заниматься престижно; и даже не то, что советуют делать родители. Счастлив тот, для кого хобби и призвание - это, по сути, одно и то же.

Стив Джобс перевернул мир благодаря своим гаджетам, потому что ужасно хотел этим заниматься. Александр Овечкин стал знаменитым хоккеистом, потому что с детства обожал играть в хоккей. Таких примеров очень много.

Вам часто говорят, что для того чтобы добиться успеха, надо много трудиться. Это так, конечно. Только школа приучила вас к тому, что труд - это что-то тягомотное и нерадостное. Однако когда ты занимаешься любимым трудом - он в радость. Человек, нашедший свое призвание, трудится радостно.

Я занимаюсь многими делами. Например, веду телепередачи. Или ставлю спектакли. Или пишу книги. Трудно это? Очень! Нелегко разговаривать с несколькими людьми в программе "Наблюдатель" каждый раз на разные темы, и еще так, чтобы и собеседникам было интересно, и зрителям. Трудно ставить спектакль, когда ты отвечаешь за все, начиная от того, как играют артисты, и заканчивая тем, как поставлен свет. Трудно писать книги - это долгий, многомесячный труд. Но отними у меня эту работу, и моя жизнь станет скучной. Я - счастливый человек: всю жизнь я делаю только то, что люблю.

В школе вас приучают к мысли, что человек должен знать и русский язык, и математику, и литературу... Для сдачи ЕГЭ - да. Для жизни - нет. Для жизни - повторю - главное: увлеченность.