Можно ли Диклофенак при ГВ?

Вопрос:

Здравствуйте, Анна! Сыну почти 3 года. Мы продолжаем ГВ. Очень нужен Ваш совет - обострился поясничный остеохондроз, мази не помогают, нужно чем-то серьёзно лечиться. Можно ли мне принимать Диклофенак? (Юлия).

Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

фото с www.ugra-news.ru Сегодня на сайте «Открытый регион-Югра» началось общественное голосование о расширении возможностей использования средств Югорского семейного капитала. Жителям Югры предлагается выбрать из предложенного списка те цели, на которые, по их мнению, целесообразно дополнительно разрешить тратить предусмотренные средства Югорского семейного капитала. Среди вариантов предложений - покупка автомобиля, оснащение жилых помещений оборудованием и т.д. Также в голосовании можно предложить свой вариант ответа. Напомним, с 2013 года в регионе, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2012 года, предоставляется Югорский семейный капитал. Во время встречи губернатора Натальи Комаровой с жителями Когалыма 10 сентября прозвучала инициатива о законодательном расширении возможностей для использования средств Югорского семейного капитала. Голосование продлится до 30 сентября. Проголосовать можно здесь. |

=Материал опубликован 20.09.2019

Современные утеплители имеют не только превосходные наборы характеристик, но и бывают различных модификаций. Это удобно при пошиве одежды для определенных целей, так как выбрать утеплитель можно из большого ассортимента. В производстве спецодежды, а также модельных курток и пальто стал популярен многофункциональный утепляющий материал тинсулейт. Поговорим про него и его разновидности. Одежда может использоваться для различной деятельности и в различную же погоду. Кто-то будет стоять на морозе, а кому-то придется усердно трудиться под шквалом ветра впридачу с мокрым снегом, и одежда в обоих случаях не должна позволить человеку замерзнуть, переохладиться и простудиться. Производители разной одежды могут помещать внутрь разный тинсулейт. Рассмотрим известнейшие его разновидности, известные на сегодняшний день:

Вообще тинсулейт имеет всего три модификации:

Современной девушке или женщине необходимо выглядеть максимально стильно. Дизайнеры создают массу различных женских пальто, плотно облегающих фигуру. А когда фигура хорошая, тог почему бы не подчеркнуть свое изящество? Именно пальто из тинсулейта, имеющее натуральную меховую или искусственную отделку рукавов и такой же воротник, станет настоящим воплощением идеалов. Главная особенность пальто с длинными рукавами - стройность образа, который всегда можно насытить черными тонами. Тонкий, но чрезвычайно теплый тинсулейт не позволит даме замерзнуть и не сделает ее похожей на цистерну, поскольку пальто будет изящно подчеркивать силуэт. На правах рекламы

|

=Материал опубликован 19.09.2019

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Сколько книг из школьной программы прочитали ваши дети этим летом? Одну? Две? Или ребенка за чтением вы не видели ни разу? - Не надо волноваться, ничего страшного не происходит. Пусть будет одна книга за все лето, но такая, которая оставила сильное впечатление, - считает кандидат наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педуниверситета Екатерина Асонова. Она категорически не согласна с тем, что дети ничего не читают. Дети читают, и гораздо больше, чем взрослые, - учебники, разные сайты, где дается школьная программа по литературе в кратком пересказе, художественную литературу. Хотя Екатерина Асонова и признает: большинство школьников успевает читать только то, что есть в программе. - Я 13 лет работала в школе и ничего фатального в том, как читают дети, не вижу. "Войну и мир" среди моих одноклассников прочитали не больше 5 человек. И сейчас этот роман может осилить примерно столько же, - говорит Екатерина Асонова в интервью "РГ". - Учителя дают на лето списки книг, но сколько учеников их прочитали? Да и вообще, можно ли прочитать все, что задает школа? Освоить серьезно все, предписанное программой по литературе, ребенку не под силу, у него же не одна литература в расписании. Интересно, что в других странах зачастую предмета "литература" нет вообще, она изучается на уроках языка. В Германии школьники старших классов могут читать одну книгу весь год и подробно разбирать ее, готовясь к выпускному экзамену. У нас в списках сотни произведений. А пресловутая любовь к чтению художественной литературы, пожалуй, в Германии не ниже. А судя по состоянию книжных магазинов - даже выше. Пять советов1. Хотите привить любовь к книге - не подсовывайте "Грозу", "Обломова" или "Евгения Онегина". Нашу молодежь закормили девятнадцатым веком, где все крутится вокруг вопросов "Кто виноват?" и "Что делать?", а ребятам Джейн Эйр гораздо интереснее и ближе, чем Вера Павловна. Ориентируйтесь на интересы ребенка. Дети хотят читать о том, как устроен современный мир. Кому-то нужны повести Нины Дашевской "Я не тормоз" или "День числа Пи", Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского "Сиамцы", "Минус один" и др., кому-то книги нонфикшен по психологии или общественным наукам, а кто-то нуждается в чтении фантастики или фэнтези. Этим пренебрегать нельзя. 2. Большой популярностью и у подростков, и у взрослых пользуются переводы скандинавских и американских писателей. Во-первых, переводы мастеров слова Ольги Дробот, Ольги Мяэотс, Марии Людковской, Ольги Варшавер, Ольги Бухиной и Галины Гимон, многих других читать очень легко. Во-вторых, тематика у переводимых ими авторов обычно современная - отношения современных детей и родителей, поиски своего места в обществе, подростковые проблемы - самоидентификация, дружба, первая любовь… Немаловажным оказывается и высокое качество беллетристики: для норвежских авторов - особый психологизм (Мария Парр, Руне Белсвик), для шведов - упор на раскрытие социальных проблем (Ульф Старк, Мони Нильсон, Аника Тор), для американских - виртуозная работа с формой, способом организации текста (Мэг Розофф, Гарри Шмидт и др.). 3. Дайте ребенку возможность выбрать книги, которые он будет читать. Один из вариантов - приведите его в магазин и предложите взять ту книгу, которую он хочет. А вдруг он выберет комиксы, фэнтези или книгу, где почти нет текста, зато много иллюстраций? Ничего страшного. Не надо бояться комиксов. А если в книге вообще одни иллюстрации, рассмотрите и обсудите их вместе с ребенком. Диалог - прекрасный способ развивать устную речь и пополнять словарный запас. И ни в коем случае не осуждайте выбор ребенка или то, что он не прочитал выбранное. Обсуждайте, поддерживайте, помогайте найти нужное. Уверена, что и вы читаете не все купленное. Кстати, покупать не обязательно - можно пользоваться библиотекой! 4. Дети обычно с удовольствием читают то, что им позволяет отвлечься, забыться, замкнуться на себе. Чтение - это не только способ получения данных, но и способ психологической разгрузки или медленных размышлений о чем-то. Не забывайте об этом. 5. Читать вслух ребенку можно и нужно в любом возрасте. Но только до тех пор, пока он вас не остановит. Да-да! И в 10, и в 13, в 18 ваш ребенок будет с удовольствием слушать ваше чтение, если вам удалось сохранить доверительные отношения, удается интересно читать. Это не только нормально, но и прекрасно. Чтение художественной литературы для удовольствия - величайшее достижение современности. Позвольте себе эту роскошь! Ирина Ивойлова

|

=Материал опубликован 19.09.2019

Не бывает агрессии без причины. © / Shutterstock.com Семейный разлад часто становится причиной психологических травм, которые отражаются на характере детей и последующих событиях их жизни. Как можно помочь в разрешении конфликтов между близкими людьми? Об этом рассказывает заведующая отделением психолого-педагогической помощи центра социальной помощи семье и детям Невского района, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Елена Тихомирова. Лишь с согласия родителейНадежда Плахова, SPB.AIF.RU: Елена Михайловна, вы много лет работаете в центре. Принято считать, что клиенты подобных учреждений - неблагополучные семьи. Это правда?

Елена Тихомирова: Это ошибочное мнение. Люди, которые сами приходят к нам за помощью, - преимущественно из внешне благополучных семей, где старшее поколение осознает существующие сложности и необходимость их преодоления. За неблагополучными мы, к сожалению, чаще «бегаем» сами - когда получаем сигналы из школ, полиции и т. д. - За какой помощью петербуржцы чаще всего обращаются в центр? - Как правило, за психологической. Ведь какую проблему ни возьми - она всегда упирается в психологию. И не секрет, что все наши травмы в большинстве случаев родом из детства. Мы очень часто помогаем разрешить детско-родительские конфликты. Взрослые, например, идут с жалобами на нежелание детей учиться, а те, в свою очередь, тяжело переживают конфликты папы и мамы, чувствуют предразводное состояние. Младшие отражают то, что происходит в семье. А родители часто не знают, как реагировать на проявления характера ребенка. Помимо этого мы разбираем и сложные ситуации на работе, в школе. Вторая причина обращений - юридическая помощь. Не у всех есть финансовая возможность заручиться платной поддержкой юристов. - А семейное насилие? - Обращения именно по этой причине крайне редки, но подобные факты мы периодически выявляем уже в процессе взаимодействия с семьей. И речь идет не только о физическом насилии, но и финансовом, моральном. Зачастую дети не понимают, в какой момент нарушаются их права, а телесное наказание, оскорбления со стороны родителей становятся нормой. - Сами дети обращаются за помощью? - Дети приходят не так часто, в основном это подростки. К сожалению, с теми, кто не достиг 16 лет, мы имеем право работать лишь с согласия родителей. Если те его не дают, выходим на органы опеки, школу. Ведь понятно, что ребенок не придет за помощью просто так - это значит, в его жизни происходит действительно что-то очень тяжелое. - А на детский телефон доверия часто звонят? - Гораздо активнее дети пользуются онлайн-консультациями в наших группах в соцсетях, которые ведут специалисты центра. Ребенку проще написать сообщение о том, что тревожит, нежели проговорить это, например, по телефону. Во-первых, не всегда у него есть возможность уединиться, чтобы выговориться. Во-вторых, формат онлайн-приемной дает больше возможностей для анонимной помощи. Вообще, наша главная цель - наладить контакт детей с родителями. Ведь каждому ребенку нужен взрослый, который в любой момент сможет помочь. Кстати, поддержка оказывается подросткам и в социальной гостинице для несовершеннолетних, где они могут жить до полугода. Попадают туда по разным причинам, необязательно криминальным. Есть постояльцы, чьи родители проходят длительное лечение в стационаре. Так что она у нас не пустует. Дети разучились общаться- Центр работает уже 15 лет. Люди чаще стали обращаться за помощью? - Да, сейчас идут к нам активнее. Это связано с тем, что информация о центре стала доступнее - ее можно увидеть в школах, детсадах, поликлиниках. Работает «сарафанное» радио - одна семья рекомендует нас другой. Хотя, конечно, до сих пор есть те, кто считает постыдным идти к нам. Родители боятся ярлыков и готовы отдавать десятки тысяч рублей платным психологам, юристам - кстати, не всегда квалифицированным. На самом же деле юридическую и другую помощь мы предоставляем анонимно и бесплатно с 9.00 до 20.00. А главное, родители должны понять - в одиночку спасти мир невозможно. Работа должна проводиться в комплексе. - Появились ли новые, так называемые «проблемы XXI века»? - Их много. Основная - дети разучились общаться друг с другом. Вы посмотрите - как они сейчас гуляют? Да, выходят на улицу с друзьями, но чаще сидят кружочком, уткнувшись в смартфоны. У большинства современных подростков нет социальной активности, коммуникативных навыков, умения разрешать малейшие конфликты, конструктивного диалога. Одна из причин - не хватает социальных институтов, которые были раньше. Мы состояли в каких-то дружинах, были октябрятами, пионерами. А детям XXI века не хватает позитивных идеологических сообществ, форм взаимодействия, вот они и хватаются за любую доступную провокационную идею - зацеперство, прыжки по крышам и так далее. Раньше свои эмоции и силы они выплескивали в организованных соревнованиях, теперь же их мало, и школьники ищут себя в другом. Отсюда, кстати, вытекает другая «новая» проблема - детская аутоагрессия. Она направлена на себя. Многие причиняют себе боль - наносят порезы, выдирают ресницы, волосы, намеренно обжигаются. Это происходит от неумения выразить свои страдания, с кем-то их разделить. Таких ребят считают неудобными, ненормальными. Общество их отталкивает. А им, напротив, очень нужны поддержка, помощь. Также мы стали выявлять проблемы с культурой питания. Есть семьи, где у детей явное ожирение, и это не считают проблемой, даже радуются их хорошему аппетиту. Мы сейчас работаем с родителями, чей сын из-за лишнего веса и увлечения компьютером перестал ходить в школу. Ему тяжело передвигаться, стыдно перед сверстниками за свои 120 килограммов, а маму все устраивает. Она считает, что дарит сыну счастливое детство - ребенок хорошо одет, сыт, в безопасности, занят любимыми играми. Еще один бич нашего времени - психоактивные вещества. У нас есть специальное отделение, где помогают зависимым. Агрессии без причины не бывает- Почему взрослые «упускают» детей? - Всему виной крайне низкая родительская компетенция. На днях одна из наших клиенток сказала: «Я не умею быть мамой». Хотя сама выросла в полной семье, она не получала от матери тепла. Наша задача - научить любить, чувствовать своего ребенка. Для этого при центре работают курсы, тренинги для родителей, даже для беременных есть специальная группа. Работая на повышение родительского сознания, часто приходится идти в школы и встречаться с учителями - с разрешения родителей, конечно. При необходимости можем помочь сменить образовательное учреждение. - Многие жалуются, что дети стали более агрессивными. С чем связываете это явление? - Не бывает агрессии без причины. Взрослым важно вовремя признаться самим себе, что у их детей есть проблемы. А ведь большинство родителей просто не обращают внимания на детскую агрессию, оправдывая ее возрастным кризисом, другими факторами. Не думая, что она может быть вызвана, например, сбоями в здоровье. Надо обращаться к врачам, проводить обследования и не бояться диагнозов. Чем раньше выявите дефекты, тем больше шансов их устранить. - Какие трудности возникают во взаимодействии с родителями? - Мамы-папы обычно приходят с мольбой: «Сделайте срочно что-нибудь, я не могу с ним справиться». И хотят результат сразу, чтобы из центра они могли выйти уже с «исправленным» ребенком. Но у нас нет волшебной палочки или таблетки - чтобы помочь, иногда требуются месяцы. Главное - начать что-то предпринимать, и взрослые сами должны быть готовы измениться. Не бывает так, что в семье «бракованный» - только ребенок. Он, как правило, повторяет сценарий детства родителей или просто копирует их. Еще один пласт проблем связан с родственной опекой. Опекуны должны посещать специальную школу, прежде чем дети начнут жить с ними. А вот родственники, оформившие опеку на внуков, племянников и т. д., делать этого не обязаны. Они нуждаются в помощи даже в большей степени - их случаи часто связаны с тяжелыми обстоятельствами, например, потерей родных этих детей. В таких случаях всем нужно учиться жить заново и как-то мириться с болью утраты, однако такие опекуны боятся заявлять о своих проблемах из страха, что детей могут отобрать. Мы готовы помогать им в родительских группах, где можно увидеть, что с подобными проблемами сталкиваются многие люди. Наш центр доступен - есть несколько площадок, которые находятся в разных уголках Невского района. Обычно мы заключаем бесплатный договор с семьей на год, но по факту работа с ней может длиться гораздо дольше. Надежда Плахова

|

=Материал опубликован 18.09.2019

фото с www.ugra-news.ru В детских садах города введена новая краеведческая образовательная программа «Мой край родной – Югра». Дошколятам в интересной и доступной форме рассказывают об истории родного края, его особенностях, известных земляках и героях. Новый урок – часть комплексного муниципального проекта «Современный детский сад». Он представлен портфелем из пяти тематических проектов. В их число входит краеведческая образовательная программа «Мой край родной – Югра». Программа включает в себя применение игр, загадок, мастер-классов и прочих видов деятельности для объяснения материала. Для доступного восприятия материала приобретено интерактивное пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу» на сумму более семи миллионов рублей. Книга предназначена для знакомства детей с природой Югры, растительным и животным миром региона, особенностями векового уклада быта народов, исторически населяющих данную территорию. В настоящее время в реализацию проекта включены 17 дошкольных учреждений. Планируется, что к 2022 году во всех ста детских садах будут разработаны и реализованы инновационные образовательные проекты по краеведению. |

=Материал опубликован 18.09.2019

Вопрос:

Здравствуйте, Анна! Сыну почти 3 года. Мы продолжаем ГВ. Очень нужен Ваш совет - обострился поясничный остеохондроз, мази не помогают, нужно чем-то серьёзно лечиться. Можно ли мне принимать Диклофенак? (Юлия).

Инфографика: Елена Вечтомова На портале «Открытый регион – Югра» стартовало голосование «Развитие жилищной сферы». Опрос, в котором могут принять участие жители округа, позволит принять управленческое решение по вопросу ценза оседлости. Напомним, в начале сентября 2019 года инициативная группа югорчан предложила изменить условия мероприятия государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» – «Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя), гражданам из числа молодых семей, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, субсидии на погашение задолженности по полученным ипотечным кредитам». По условиям мероприятия субсидия предоставляется семьям, имеющим 3-х и более детей, семьям, имеющих детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). Также по условиям данного мероприятия заявитель должен постоянно проживать в автономном округе не менее 15 лет на дату исключения из единых списков, получать за счет средств бюджета автономного округа компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным до 31 декабря 2013 года, в т. ч. рефинансируемого после этой даты. Инициативная группа предложила снизить срок проживания в автономном округе для участников этого мероприятия с 15 до 6 лет. На встрече инициативной группы с уполномоченным по правам человека, руководителем Общественной палаты Югры была достигнута договоренность вынести этот вопрос на всенародное обсуждение. 16 сентября опрос о снижении ценза оседлости открылся на портале «Открытый регион – Югра» в разделе «Сервисы»/ «Социологическая служба». Жителям округа предлагается ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы снижение срока проживания в Югре до 6 лет?» Голосование продлится месяц. Принять участие в опросе могут только зарегистрированные пользователи портала Госуслуг. Идентификация поможет сделать процесс голосования предельно честным и избежать фальсификаций. Кроме голосования на портале обсуждение вопроса «нужны ли изменения условий госпрограммы?» пройдут на офлайн-встречах в муниципальных образованиях Югры. Служба информации портала «Открытый регион – Югра»

|

=Материал опубликован 17.09.2019

Финальным этапом домашнего ремонта обычно становится покупка новой мебели. При ее приобретении уделить внимание нужно не только выбору кресел, диванов и кроватей — но и подбору обеденного стола и стульев для кухни или гостиной. Хотя такие мебельные изделия на первый взгляд привлекают к себе намного меньше внимания, они тоже должны идеально подходить к интерьеру. Интернет-магазин дизайнерской мебели iModern.ruможет предложить обеденные группы, в которых столы и стулья уже подобраны между собой по цветовой гамме и габаритам. При желании покупатель может выбрать готовую группу — или составить новое сочетание по собственному вкусу. iModern.ru — элегантные обеденные группы в стиле MidCenturyмодерн от лучших брендовСреди всех направлений интерьера большой популярностью до сих пор пользуется MidCenturyModern — стиль, возникший в середине ХХ века и доныне не потерявший своей привлекательности. Отличительными чертами стиля являются простота линий, практичность, изящество форм и однотонная цветовая гамма мебели. Благодаря этим характеристикам мебельные изделия позволяют создать спокойный, простой, но очень элегантный интерьер. Обеденные группы от iModern.ruпредставлены в нескольких основных вариантах:

Обеденные группы могут сочетать в себе также дерево и металл, дерево и стекло, металл и пластик — в каталоге доступно множество комбинаций. Выбирать мебель следует, исходя из соображений не только цены, но и внешней привлекательности, а также легкости ухода за мебелью. Магазин iModern.ruзакупает дизайнерскую мебель у известных и молодых европейских брендов и предлагает ее покупателям напрямую. За счет отсутствия посредников цена получается вполне доступной — переплачивать клиентам не приходится. Поскольку магазин внимательно изучает новые мировые тенденции, в каталоге всегда можно обнаружить новинки мебели в стиле «модерн середины века» — и приобрести для своего дома необычное, изящное и стильное мебельное изделие. На правах рекламы

|

=Материал опубликован 16.09.2019

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Фото: Kinopoisk.ru Минкультуры вместе с Минпросвещения опубликовали списки литературы, музыкальных и народных произведений, фильмов и даже картин, которые рекомендованы школьникам в рамках проекта "Культурный норматив". Это сотни позиций - от Глинки, Мусоргского, Чайковского до The Beatles и Nirvana, от "Иваново детство" Тарковского до "9 роты" Бондарчука. А еще в списке есть такие фильмы, как "Кин-дза-дза!", "Москва слезам не верит", "Форрест Гамп", "Крестный отец". По какому принципу подбирались кинокартины, рекомендованные школьникам? Об этом "Российской газете" рассказал руководитель рабочей группы "Культурного норматива" по профилю "Кинематограф", директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев: Это была общая работа специалистов из разных областей культуры, где руководители формировали общую методологию. Все эксперты давали свои предложения: из какого контента может состоять норматив. Затем все списки произведений, которые рекомендуются для школьников, были разбиты на возрастные группы и распределены еще по определенному количеству отраслевых экспертов. В нашем случае в этом процессе участвовал Союз кинематографистов, Музей кино, ВГИК - все давали свои рекомендации и замечания. Этот процесс занял полгода, после чего списки из 300 российских и 100 зарубежных фильмов были утверждены. При этом важно отметить, что это рекомендованный список фильмов. Подобный формат сродни списку литературы для внеклассного чтения. Выбирались произведения, которые с нашей точки зрения могут заинтересовать детей и подростков, увлечь их кинематографом. При этом мы исходили из того, что школьнику необходимо развиваться не только по линии научного знания, но и эмоционального, эстетического восприятия мира. Соответственно, этот культурный норматив - способ дать ребенку альтернативное видение мира. В нормативе прописаны три формы, как школьник может контактировать с произведениями культуры. Первое - это различные выездные мероприятия (сейчас несколько регионов включены в тестирование этой программы - каждый субъект должен предложить значимые с культурной точки зрения места для посещения школьников). Второе - формат культурных клубов, где местный педагог, ориентируясь на эту методику и рекомендованные списки, может не просто демонстрировать произведения детям, но и обсуждать с ними, мотивировать к творчеству. Третий формат - самостоятельное изучение фильмов из списка - все они размещены на портале культура.рф. Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 16.09.2019

На уроках родного языка школьников познакомят с архаизмами, культурой слова и риторикой. Фото: Владимир Аносов Примерные школьные программы утверждены по 18 национальным языкам. Большинство уроков, конечно же, идут на русском. Однако в этом учебном году для многих родителей сюрпризом стало то, что в расписании появились два новых обязательных предмета: русский родной язык и русская родная литература. Посыпался град вопросов. И главный: чем уроки русского родного отличаются от "просто" русского языка? Об этом корреспондент "РГ" беседует с председателем Ассоциации учителей русского языка и литературы, кандидатом педагогических наук Романом Дощинским. Роман Анатольевич, чем все-таки уроки русского родного языка отличаются от "обычного" русского? Роман Дощинский: В первом случае мы изучаем язык как систему, большое внимание уделяем развитию речи, освоению орфографии и пунктуации. Что касается курса родного языка, то он разбит на три блока. Первый - лингвокультурология. Это попытка соотнести язык и культуру - погрузиться в забытые слова (архаизмы и историзмы), "поиграть" с дополнительными оттенками, которые несут некоторые слова и выражения, отражающие мировоззрение русского человека. В обычном курсе русского языка на это просто не хватает времени. Данный модуль позволит пробудить мысли, эмоции ребенка по поводу того, каким богатством он владеет - русским языком. Второй блок - это нормы речи. Правильная постановка ударения, верное словоупотребление, грамматическая культура речи - все это западающие звенья традиционного курса русского языка. А третий - риторика. Этим мы тоже на уроках русского языка почти не занимаемся. Как правило, у школьников проверяются навыки письменной речи - диктанты, изложения, сочинения. С учетом того, что в девятом классе ввели итоговое собеседование, возвращение риторики в школу - новость хорошая. И вообще, учитель-словесник только рад тому, что в расписании появились дополнительные часы, которые он точно не потратит впустую. Роман Дощинский: Нужно знать "историю вопроса". Четыре года назад были скорректированы школьные стандарты - ФГОС. В них появилось разделение на три крупных блока. Отдельно - русский с литературой, отдельно - родной язык и родная литература и отдельно - иностранные языки. Все - обязательные для изучения. И если в пятом классе на государственный русский язык отводится, например, пять часов, то теперь никто не может их забрать в пользу других предметов филологического цикла. Но что получилось в некоторых национальных республиках? Весь класс шел на урок национального родного языка, а что было делать ребенку, для которого родной - русский язык? Он шел на занятия вместе со всеми. Подобные случаи в 2017-м вызвали большой общественный резонанс. После этого на федеральном уровне пришлось вносить изменения в Закон "Об образовании в РФ". Какие именно? Роман Дощинский: Было прописано, что родным языком считаются все языки народов РФ, в том числе русский. И почему в таком случае дети в национальной республике изучают свой родной язык и родную литературу как отдельные предметы, а ребята, допустим, в Ивановской области этого лишены с точки зрения дополнительных часов? У всех детей, независимо от региона, должны быть равные образовательные возможности. Вот так фактически и появились новые предметы - русский родной язык и русская родная литература. По своему содержанию они не могут и не должны дублировать уже существующие школьные предметы. С нового учебного года родители пишут заявление о том, какой родной язык будет изучать их ребенок. Правда, есть ограничение. В том же Законе "Об образовании в РФ" сказано, что всем детям "гарантируется получение образования на государственном языке РФ, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования". Что значит эта фраза на практике? Если родители захотят, чтобы ребенок изучал язык, который больше никто в школе изучать не будет или если нет преподавателей, то в качестве родного ему будет предлагаться русский язык. А если, скажем, в обычную столичную школу пришел маленький якут или кабардин. Но родители не хотят, чтобы их ребенок изучал русский как родной. Семья может отказаться? Роман Дощинский: В принципе, может. Здесь недопустимы перекосы. Но проблема еще и в том, что предметы "родной язык" и "родная литература" стали обязательной частью программы. Отметки за них должны быть выставлены в аттестат. Выход из ситуации? Роман Дощинский: Я вижу два варианта. Первый - сетевая модель обучения, когда для обучающегося подыскивается внешний (из другой образовательной организации) преподаватель его родного языка, а школа по договоренности засчитывает результаты, которые ребенок получает при прохождении курса. Только при таком раскладе школа может столкнуться с трудностью юридического оформления собственной образовательной программы, в которой должна быть заложена возможность изучения любого языка народов РФ. Второй вариант - дистанционное обучение с помощью современных электронных ресурсов. Если бы на платформе Российской электронной школы ребенок мог пройти курс родного языка и получить на ней итоговую отметку, то школа могла бы ее зачесть в аттестат. Но это пока лишь планы, которые, возможно, будут реализованы. Решать этот вопрос нужно как можно быстрее. Допустим, все дети в школе готовы изучать русский язык как родной. Где взять часы? Переходить на шестидневку? Роман Дощинский: По-моему, все уже давно договорились о том, что шестой день - это развивающий. Нет, шестидневка не может быть выходом из положения. Тогда что? Многие директора школ сегодня пытаются решить эту сложную проблему. Стоит заметить: ни один "обязательный" документ не оговаривает, с какого класса вводить курс родного русского языка и сколько часов на него отвести. В этом смысле многое дано на откуп самой школы. При этом для выставления отметки в аттестат курс должен быть пройден в объеме чуть более 60 часов. Но на какие шаги иногда идут в регионах? "Режут" и без того урезанные эстетические программы - ИЗО, музыку, мировую художественную культуру. Некоторые школы стали даже забирать часы у русского государственного языка - и искусственно передавать их в русский родной язык. Этого категорически нельзя делать, о чем в регионы были разосланы специальные письма минпросвещения и Рособрнадзора. Подчас на местах катастрофически не хватает разъяснительной информации. Единственное безболезненное решение, которое вижу я для регионов с подавляющим большинством русскоязычного населения, - это возможность создания интегрированных курсов. Когда, например, в рамках одного урока изучаются государственный русский и русский родной языки. Мы сейчас переживаем переходный период. И пока, к сожалению, вопросов действительно больше, чем ответов. А учебники по новым предметам есть? Роман Дощинский: Есть две линейки учебных пособий, разработанные ведущими издательствами. Но это именно пособия, которые пока не включены в федеральный перечень учебников. Деньги на их закупку школам проблематично выделить. Поэтому сейчас одна из важнейших задач - форсировать процедуру экспертизы этих пособий и включения их в федеральный перечень именно как учебников. Иначе школы побоятся потратить деньги на их закупку. И это одна сторона проблемы. А вот вторая сторона. В России больше 250 национальных языков. Но далеко не по всем из них разработаны примерные образовательные программы. А по предмету "русская родная литература" и вовсе беда - нет ни примерных программ, ни учебных пособий. Школы пока должны "выплывать" своими силами. ОфициальноПримерные образовательные программы для школ утверждены уже по 18 национальным языкам, в том числе русскому родному. Их можно найти на официальном сайте http://fgosreestr.ru. Однако, как рассказали "Российской газете" в министерстве просвещения, до конца года в помощь школам появится еще более десятка программ. И на этом работа по их составлению не остановится. Всего же, по оценкам ведомства, сегодня существует запрос на изучение 81 языка народов нашей страны. Среди них есть коренные и малочисленные. Первые 64 учебника по 8 языкам для начальной школы будут созданы уже до конца этого года. Ряд учебников уже находится на стадии утверждения для включения в федеральный перечень. Также в ближайшее время будет утверждена Концепция преподавания родных языков. "Министерство обеспечивает сопровождение изучения и преподавания государственных языков субъектов Российской Федерации, родных языков народов России. И в этой связи особая роль отведена Фонду сохранения и изучения родных языков народов РФ, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, вопросы разработки и внедрения передовых технологий по преподаванию родных языков народов России, в том числе методик для работы с двуязычными детьми, на всех уровнях образования ведет Институт развития родных языков народов Российской Федерации, созданный на базе Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий". В фокусе - научные исследования, создание и обновление словарей, проведение культурно-просветительских конкурсов, олимпиад и культурных проектов. Ну и, конечно, разработка учебников и методических пособий для учителей. Что касается предметов "русский родной язык" и "русская родная литература", то они носят культурологический характер, подчеркнули в министерстве просвещения. "Важнейшая задача курса "Русский родной язык" - приобщение школьников к фактам русской языковой истории, истории русского народа, формирование представлений о сходстве и различиях русского и других языков в контексте их богатства и своеобразия, национальных традиций и культур народов России, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении. Оно опирается на основной курс - "Русский язык и литературное чтение" - сопровождает и поддерживает, но не дублирует его. Имеет преимущественно практико-ориентированный характер". Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 16.09.2019

фото с www.in-news.ru Принять участие в отборочном уровне в рамках своего образовательного учреждения может каждый желающий. Возрастная категория зависит от дисциплины и уровня. Так, к примеру, ученикам четвертого класса предлагают показать свои знания по русскому языку и математике. Пятиклашки имеют возможность выбрать любой предмет, кроме языковых. Но на городском уровне будут участвовать дети седьмых классов и выше. Этот этап станет отбором на региональные и всероссийские соревнования. Победители и призеры олимпиады пользуются льготами при поступлении в вузы страны. Многие университеты добавляют баллы к общему результату абитуриента по ЕГЭ. «Санкт-Петербургский государственный университет, МГУ засчитывают баллы, причем, что интересно, МГИМО засчитывает баллы не только всероссийской олимпиады школьников, но и баллы так называемой всероссийской гуманитарной олимпиады. Или «Умники и умницы», мы знаем еще эту олимпиаду по телевизионным передачам. Это всероссийская гуманитарная олимпиада. Учащиеся нашей гимназии тоже принимали участие в ней и поступали в МГУ», – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназия им. Ф. К. Салманова Марина Сахарова. Екатерина Давладенко, ученица 11 «В» класса, из года в год принимает участие в олимпиаде по биологии. Она рассказала, что с каждым годом задания становятся сложнее. Если на уровне школы предлагаются вопросы из разделов биологии, то на городском уровне необходимы познания в биоинженерии, а на региональном – к теории добавляется практика. В 2018 году ученица гимназии Салманова дошла до городского этапа. Но для собственного развития девушка вместе с преподавателем пыталась выполнить задания регионального уровня. Одно из них – вспомнить зубную формулу животных. «Всероссийская олимпиада школьного этапа проходит два академических часа. На ней много различных вопросов, связанных с большим количеством разделов биологии. После школьного, когда придут результаты, мы идем на муниципальный этап, где уже большее количество разделов и больше узкоспециализированных сфер, там может быть уже биоинженерия и, например, трансплантация органов», – поделилась Екатерина. Шабнам Рагимова

|

=Материал опубликован 16.09.2019

Shutterstock.com Всё чаще первыми игрушками ребёнка сегодня становятся не пирамидки, кубики и мишки, а гаджеты. Какими проблемами это грозит детям и как их избежать? Наш эксперт – врач-невролог ДГП № 58 Элисо Цинцадзе. Привести в чувстваВ раннем возрасте для ребёнка нет ничего важнее зрительных, вкусовых, слуховых и прочих ощущений. Только благодаря гармоничной работе всех пяти органов чувств малыши познают мир. Поэтому маленькие дети должны возиться в песке, валяться в сугробах и бегать по лужам, лепить куличики, нюхать цветочки, пробовать самую разную еду, слушать мамины колыбельные! Но родители порой упускают эти возможности и вместо этого дают детям гаджеты едва ли не с пелёнок. И это создает ребёнку массу проблем. Причём делается это якобы во благо ребёнка. Ведь на планшете-то ставится не обычный мультфильм, а развивающий, не простая компьютерная игра, а обучающая. На самом деле никакого обучения не происходит: для крохи «умный» мультик – это всего лишь мелькание ярких картинок. И мозг его при этом не развивается. Но зато портится зрение, и уже к 2,5–3 годам дети становятся гаджетоманами. У них формируется особый тип мышления. Так, к началу учёбы в школе они просто не понимают, почему пропущенный урок нельзя вернуть – ведь в компьютерных играх всегда можно «сохраниться». Понятие реальной жизни у таких детей практически отсутствует, миры виртуальный и настоящий сливаются воедино. Чем это грозитУ детей, для которых всё познание мира сосредоточилось на электронном устройстве, могут страдать:

Таблетки не помогутЧасто родители не обращают внимания на нарушения у детей и спохватываются лишь ближе к школе, когда возникают проблемы с обучением. Тогда они идут к неврологам. Те, не разобравшись, порой назначают седативные препараты и нейролептики, которые хоть и убирают тревожность, но при этом подавляют мозговую активность, что обучению не способствует. К тому же успокоительные действуют лишь временно, поэтому со временем тревоги, страхи и головные боли возвращаются. Впоследствии на этом фоне могут сформироваться депрессия, неврозы (в частности, заикание, недержание мочи, частые простуды, задержки в психомоторном развитии). Чтобы лечение было более успешным, полагаться на одни таблетки нельзя, разумнее воспользоваться возможностями интегрированной медицины. Это и гомеопатия, которая в 85% случаев помогает стабилизировать эмоциональный фон и избежать назначения сильнодействующих лекарств, и иглорефлексотерапия, что в 60% случаев уберегает от необходимости раннего приёма нейролептиков, и семейная психотерапия, которая даёт 80% улучшений. А коррекция образа жизни и, в частности, полный отказ от гаджетов приводят к полному исчезновению симптомов в 100% случаев!  «Грязные» игрыЛучше всего сенсорные ощущения развивают игры. В них можно играть и с малышами, и с детьми постарше. И тем и другим будет полезно и интересно. Например, попробуйте следующие: Пошумим? Чтобы соседи не возражали, эту игру лучше перенести на свежий воздух. Постучите палочкой по разным предметам, которые обнаружите рядом с собой: по консервным банкам, кирпичам, качелям, горке. Пошуршите целлофаном. А теперь попросите ребёнка отвернуться. Пусть отгадает, что именно издаёт звук. Смешать и взболтать. То что при соединении синей и жёлтой красок получается зелёный цвет, для вас обыденность, а для ребёнка настоящее чудо. Налейте в непроливайку воды, дайте юному художнику краски и кисти и наблюдайте. Кстати, рисовать можно не только красками и мелом, но и солью, манкой, цветным песком, мыльной пеной. И не только на бумаге и на асфальте, но и на себе! Ничего, если малыш испачкается, потом отмоете! Понюхай! Обращайте внимание ребёнка на разные запахи – как приятные, так и не очень. А потом предложите, закрыв глаза, по запаху определить, что именно вы держите перед его носом. Найди похожее. В один день можно искать предметы одного цвета, а в другой – нужной формы. Например, на треугольник похожа крыша дачи, на прямоугольник – многоэтажка, а на овал – лужа во дворе. Угадай на вкус. Выключите свет и в темноте давайте ребёнку пробовать разные блюда. Интересно: он отличит картофельное пюре от морковного, рыбную котлету от мясной, а пирог от манной каши? Бери смело! Малышам давайте трогать всё, куда тянутся их любопытные ручки (только убедитесь, что это безопасно). Холодное и тёплое, мокрое и сухое, мягкое и твёрдое, шершавое и гладкое, колючее и нежное – пусть пробуют на ощупь всё. А вот игра для детей постарше: пусть засунут руку в мешок и попробуют распознать, что за предмет там лежит. Ещё сложнее – определить на ощупь руку мамы, папы, бабушки, брата. Алиса Михайлова

|

=Материал опубликован 16.09.2019

Фото с сайта ok.ru Ежедневно каждый человек испытывает огромный спектр эмоций. Довольно часто нам приходится сдерживать свои переживания, чтобы соответствовать принятым в обществе нормам поведения. Умение держать себя в руках важно не только для взрослого человека, но и для ребенка, поэтому перед каждым родителем стоит непростая задача – научить малыша контролировать свои эмоции. Многие папы и мамы, как показывает практика, не знают, как помочь своим детям совладать с собой. Некоторые пускают дело на самотек: «Позлится и перестанет», «Перебесится» — говорят они. Другие, наоборот, запрещают своим детям вообще какие-либо проявления эмоций: «Не злись», «Не возмущайся», «Не смейся, а то плакать будешь» — постоянно напоминают они своим малышам. Обе позиции ошибочны. Детям нужно проявлять свои чувства, только делать это в социально приемлемой форме. Игры нужны не только для развлеченияОвладение навыком самоконтроля начинается в дошкольном возрасте. Лучше всего такой навык формируют игры с правилами («Догонялки», «Магазин», «Краски» и др.), ведь если ребёнок отказывается следовать установленным в них правилам, то он будет либо исключён из них, либо не сможет выиграть. Сюжетно-ролевые игры тоже способствуют развитию навыка самоконтроля у детей. В них часто ребенок выполняет роли, которые требуют от него терпения и сдержанности. Например, изображая охранника, малыш должен стоять молча и наблюдать, хотя любому ребенку хочется постоянно веселиться и бегать. Осознание того, что он хорошо справляется со своей ролью, вызывает у него чувство глубокого удовлетворения и «заставляет» действовать вопреки своим естественным желаниям. Уважайте и принимайте эмоции ребенкаКакие-бы эмоции не испытывал ваш малыш, вы не должны повышать на него голос и требовать, чтобы он их не демонстрировал больше никогда. Ваш ребенок, впрочем, как и любой другой человек, вправе испытывать все эмоции, заложенные природой. Подавление переживаний, пусть даже самых негативных (гнев, злость) может привести к появлению агрессии, чувства стыда за себя, что неминуемо отразится на состоянии нервной системы малыша и, как следствие, на его физическом здоровье. Поэтому родителям следует исключить из общения с ребенком фразы типа: «нельзя злиться», «нельзя плакать», а учить его тому, что демонстрация чувств в некоторых обстоятельствах не уместна. Например, если мама не купила игрушку, которую очень хотел малыш, он вправе на неё разозлиться или обидеться, но показывать это в виде истерики в магазине – это некрасиво, так ведут себя невоспитанные дети. Учите ребенка выражать свои эмоцииУчите малыша выражать свои чувства вербально. Пусть ребенок слышит, как вы проговариваете вслух свои переживания, например: «Мне сегодня грустно, потому что…» или «Я огорчена тем, что…». Следуя вашему примеру, ребенок рано или поздно примерит подобные фразы и на себя. А когда такой момент настанет, надо помочь ему правильно озвучивать то, что он чувствует. Словесное выражение переживаний очень важно для развития самоконтроля детей. Обучая ребенка вербализировать свои переживания, параллельно можно использовать и другой прием – найдите своему малышу объекты, на которые ему будет разрешено выплескивать свои эмоции: это может быть мяч или подушка для битья, альбом, в котором он будет рисовать свою агрессию (или другие эмоции), подойдет и обычная газета, которую можно рвать. Определение границ дозволенногоЧтобы ребенок научился управлять своим эмоциональным состоянием, в любой семье должны быть определены четкие правила, определяющие, что можно делать, а что нельзя: например, нельзя обижать детей, нельзя грубить взрослым и др. Формулируя правила, не забывайте о природе ребенка и не запрещайте ему слишком много. Например, бегать по лужам или играться со снегом — это нормальное поведение, которое позволяет детям познавать себя и свои эмоции. Знакомьте его с детства и с ограничениями в проявлении своих переживаний – драться и кусаться от злости нельзя никому, а не только ему. Объясните, что каждый взрослый тоже злится, но никто из-за этого не дерется и не кусается. Учите ребенка не зацикливаться на собственных переживанияхМногие дети, впрочем, как и взрослые, любят, что называется «попереживать». Такая жизненная позиция не только негативно сказывается на состоянии нервной системы, но и препятствует развитию самоконтроля. Поэтому не говорите ребёнку «не грусти», если ему уже грустно или «успокойся», если он уже взволнован. В этом случае лучше переключить его внимание на что-то другое: предложить поиграть или посмотреть любимый мультфильм. Но не забудьте сказать, что чувство, которое он сейчас переживает, испытывают все люди, в том числе и вы, и что оно скоро пройдёт. Такой прием даст ребенку важный урок: нужно уметь переключаться, а не зацикливаться на переживаниях и не терзать ими себя. Приемы саморегуляцииВсе дети взрослеют и отдаляются от родителей, поэтому важно познакомить их с приемами, которыми они могут пользоваться, когда вас нет рядом. Уже старших дошкольников можно обучать некоторым способам релаксации. Это может быть дыхательная гимнастика, самомассаж и даже визуализация. Например, если ребёнок сильно нервничает в присутствии большого количества людей, то он может вообразить себя королём, а всех остальных — своими подданными, это позволит ему стать увереннее и спокойнее. Пример – лучшее средство воспитанияПомните, что в дошкольном возрасте ваш личный пример – это лучшее средство воспитания. Так, если в вашей семье принято открыто выражать свои эмоции, то не стоит требовать от своего ребенка, чтобы он научился держать себя в руках. В этом случае сначала нужно изменить свое поведение. Умение держать себя в руках — очень важное качество, без которого жить в обществе трудно, и оно, к сожалению, не возникает само по себе. Поэтому с самого раннего детства учите вашего малыша внимательно прислушиваться к себе и владеть своими эмоциями. Татьяна Богачева

|

=Материал опубликован 16.09.2019

фото с www.ugra-news.ru Стоит ли платить за хорошие оценки или за домашние обязанности? Давать ли подростку на карманные расходы? Каким образом избежать денежных манипуляций с обеих сторон? Рано или поздно этими вопросами задается большинство родителей. И, конечно, любому родителю хочется воспитать финансово грамотного, успешного ребенка, чтобы он не стал потребителем и знал цену деньгам. Каким образом воплотить эту мечту? Необходимо отметить, что не существует единого мнения на этот счет. Платить ли ребенку за учебу?Большинство специалистов считает, что, если родители платят за учебу, тем самым они показывают, что учеба нужна им, а не ребенку. У ребенка формируется внешняя мотивация учиться за деньги, а внутренняя потребность отсутствует. Получается, что в хороших оценках нуждаются родители, и они за это платят, а ребенок не нуждается, он на отметках зарабатывает. К тому же возникает риск, что подросток в случае обиды на родителей может мстить им плохими оценками. Платить ли за выполнение домашних обязанностей?Та же самая история, что и с учебой. Получая деньги за работу по дому, ребенок не ощущает чувства общности семьи и понимания, что домашние обязанности — это обязанности всех членов семьи, а не способ заработка. Карманные расходы: как и сколько давать?Карманные деньги — это определенная сумма на личные расходы ребенка. Размер зависит от дохода семьи и возраста ребенка. Сумма не должна быть слишком большой или, наоборот, маленькой. Важно представлять, сколько стоит «мир» подростка (чашка кофе, поход в кино и т. д.) и от этого отталкиваться. Подросткам желательно выдавать раз в месяц одинаковую сумму. Это научит их планировать бюджет и рационально подходить к расходам. При этом карманные деньги — это не инструмент для поощрения или наказания. Сумма обговаривается один раз и остается неизменной, независимо от поведения ребенка и настроения родителя. Не во всех семьях используют ежемесячные деньги на карманные расходы. Кто-то предпочитает выдавать сумму по просьбе подростка. Но у денег «по требованию» несколько минусов. Каждый раз родителю приходится принимать решение, давать или не давать деньги, тем самым беря на себя ответственность. Подросток при этом лишается возможности самостоятельно обращаться с деньгами, планировать расходы и учиться видеть ценность вещей. При этом, если деньги выдаются каждый раз, у подростка может сложиться впечатление о неограниченности денег. Как объяснить, что деньги не бесконечны?Чтобы подросток понимал, что родительский кошелек не «бездонный колодец», следует посвящать его в семейный бюджет. Рассказывайте об обязательных расходах и сколько остается на свободные траты. Обсуждайте с ним крупные покупки, показывайте движение денег в вашей семье. В случаях, когда ребенок хочет сразу две крупные покупки, например, в подарок компьютер и телефон, обозначьте сумму и предложите самому сделать выбор. Таким образом, обучайте идти на компромиссы и договариваться о тратах. В каких случаях стоит поощрять подростка деньгами?Когда ребенок сделал нечто сверхнормативное, экстраординарное, например, выиграл сложную олимпиаду, уместно сделать подарок-благодарность. Важное продвижение во взрослении у подростков помогает совершить работа. Возможность заработать позволяет ребенку не только иметь собственные деньги, распоряжаться ими, но помогает прочувствовать ценность времени и труда в жизни человека. Ребенок, проявляющий самостоятельность, прочувствовавший ответственность за собственные расходы и покупки, чувствует себя более уверенным, смелым и легче адаптируется в обществе. Елена Нериз, МКУ «Центр диагностики и консультирования».

Материал подготовлен при поддержке администрации Сургутского района |

=Материал опубликован 13.09.2019

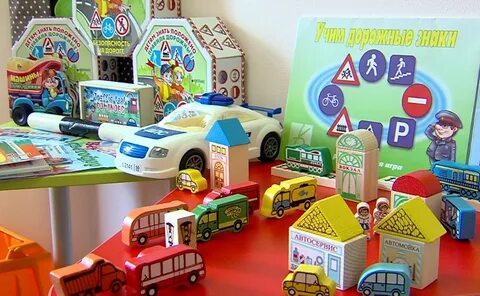

Фото: архив СургутИнформТВ Печальная статистика. В сентябре под колеса машин в сургутских дворах попали три ребенка, всего же с начала августа в жилых микрорайонах пострадало десять школьников. В этом году в ГИБДД отмечают всплеск детского травматизма. Автоинспекторы бьют тревогу, родители боятся отправлять детей одних на занятия. «С 7:30 до 8 утра привожу ребенка в школу и каждое утро складывается такая ситуация, что к школе очень трудно подойти: проезжает большое количество машин, самостоятельно ребенка отпускать боимся», — рассказала жительница г. Сургута Зарима Птица. Иначе как коллапсом, ситуацию во дворе, где расположена начальная школа «Перспектива», не назовешь. Здесь, как у классика, смешались в кучу люди, кони, причем железные. Все спешат в школу: кто пешком, кто на авто. В таком плотном потоке того и гляди случится беда. — Сейчас такая ситуация вообще везде, во всех дворах. — Готовы отказаться от машины, ездить на автобусах, чтобы детям не угрожать? — Я вряд ли, привыкли уже на машинах ездить. — От автомобиля не готовы отказаться? — Нет, ни в коем случае, я на работу не успею! Раз по-другому взрослые не могут, детям приходится постигать азы безопасного движения. Подобные занятия стали неотъемлемой частью образовательной программы. «В нашей школе „ЮИД“ — «Юный инспектор движения» была у истоков заместитель по воспитательной работе Косминова Нина Дмитриевна. Однажды она шла по городу, увидела небольшую ситуацию, которая произошла с ребенком, и решила, почему у нас в лицее не открыть первый в городе отряд «ЮИД», — отметила заместитель директора МБОУ лицей №1 Евгения Кухар. Со временем инициативу подхватили другие образовательные учреждения города. «Каждая школа имеет кабинет ПДД, где установлено мобильное оборудование, стенды, которые интересны ребятам, они интерактивные, их можно использовать в учебном процессе. Это родительские патрули, когда родители вместе с детьми, вместе с ГИБДД, мы очень тесно сотрудничаем, выходят на перекрестки», — объяснила исполняющая обязанности начальника отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования администрации г. Сургута Вероника Солуянова. На какой сигнал светофора идти, на какой остановиться сегодня знают не только школьники, но и детсадовцы. С юных лет детей приучают к правилам, по которым организуется движение в городе. — Я запомнила, что на дороге нельзя играть в мяч, смотрю на водителей: сначала налево, потом направо, если они останавливаются, я иду через пешеходный переход. Современных детей можно назвать едва ли не самыми дисциплинированными участниками дорожного движения. Они легко ориентируются в знаках и разметке на дороге, но теряются там, где их нет. Буквально сразу, как выходят из дома в собственный двор, где особенно в утренние часы-пик, царит суматоха. Дисциплинировать водителей и обеспечить безопасность детей может элементарная инфраструктура: тротуары, освещение, знаки. Но пока в полной мере эти требования соблюдены лишь в нескольких районах города. Юлия Балабанова

|

=Материал опубликован 13.09.2019

фото с www.in-news.ru Дети из детских садов и школ изучают правила дорожного движения по новым технологиям. На вопрос «Какие правила безопасности на дороге вы знаете?» воспитанники детского сада «Сибирячок» отвечают: «Нельзя бегать по дороге и сидеть в телефоне за рулем». Кажется, скоро эти ребята будут контролировать не только себя, но и взрослых, ведь они уже знают, на какой сигнал светофора можно ехать и что перед зеброй нужно остановиться и пропустить пешеходов. Сегодня детей еще больше вовлекают в процесс изучения правил дорожного движения. С помощью новых технологий, погружая в вымышленную реальность. Один миллиард рублей получили в этом году детские сады на обновление игрушек и развитие учебно-методической базы. «Сибирячок» на эти деньги обновил детский таксопарк – электромобили обошлись почти в 200 тысяч рублей. Если раньше подобный инвентарь был доступен в основном для ребят старшего возраста, то теперь его будут осваивать и малыши. Первоклашкам в рамках акции «Безопасный путь» уделяют особое внимание. Путь от дома до школы и обратно, особенно утром, когда машин на дорогах неимоверное количество, превращается в целый квест. Об этом говорит и статистика: только с начала сентября в Сургуте в ДТП пострадали четыре ребенка, в августе – 10. С начала года – почти 50. Поэтому системная работа с детьми в вопросах безопасности очень важна. Совместные акции образовательные учреждения и сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Но немаловажную роль здесь играет и семья. «Например, акция «Внимание, дети!» – наш отряд ЮИД выходит патрулировать дороги, причем вместе с родителями. У нас в школах созданы и родительские патрули, которые вместе со школьниками принимают участие в патрулировании. Это тоже очень важно. Когда взрослые и дети вместе на таком важном участке работают», – говорит и. о. Начальника отдела воспитания и дополнительного образования администрации Сургута Вероника Солуянова. Отряды «Юных инспекторов движения» сегодня есть в каждой школе. Ребята постоянно отрабатывают навыки в специальных автогородках. Их в Сургуте всего три: на базе 45-й, 29-й школ и «Центра детского творчества». Юидовцы изучают теорию и ежегодно показывают отличные результаты на окружных и федеральных конкурсах. В планах администрации – построить такие площадки в каждом образовательном учреждении и создать крытый автогородок, где дети смогут заниматься круглый год. Юлия Плескачева

|

=Материал опубликован 13.09.2019

/Картинки/900.jpg) |

=Материал опубликован 13.09.2019

© Depositphotos / olly18 Для большинства людей детский гнев – это плохое поведение ребенка: как правило, за него ругают и наказывают. Однако, по мнению доктора психологических наук, ведущего научного сотрудника ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" Ильи Гранта, вспышки детского гнева – это один из способов познать мир. Корреспондент "Социального навигатора" поговорил с экспертом о том, почему возникает детский гнев и как на него реагировать родителям. — Илья Михайлович, что такое детский гнев? — Это непроизвольное, незапланированное проявление злости с раздражением, зачастую сопровождающееся вспышкой словесной и физической активности. Во время гнева малыш кричит, плачет, вытягивает ноги и руки. Для вспышек характерно активное течение вначале и постепенное затухание в конце. Это состояние обычно длится от 30 секунд до 2 минут, но иногда оно затягивается и перерастает в агрессивные выпады с битьем, кусанием, щипанием себя и окружающих. — Почему у ребенка случаются вспышки гнева? — Проявление гнева – это ожидаемая, нормальная реакция на обстоятельства, которые ребенок пытается изменить, улучшить, и при этом вести себя независимо. Например, это может случиться с малышом, когда у него не получается надеть колготки или застегнуть пуговицу, когда ему велели идти спать, а он желает играть. Детское недовольство проявляется, когда малыш боится, чувствует дискомфорт, устал. Во время гнева дети часто задерживают дыхание, спустя несколько минут оно автоматически возобновляется. Некоторые дети подвержены приступам чаще, чем другие. На частоту вспышек влияют особенности темперамента, усталость, возраст, уровень развития, напряжение в окружении малыша, проблемы с развитием, поведением, а также здоровьем. Также у ребенка могут возникнуть вспышки гнева, если взрослые выставляют завышенные требования и резко реагируют на негативное поведение. — О чем могут говорить частые вспышки гнева? Это патология или норма? — Это нормальное явление, встречающееся у 80% детей в возрасте от одного до четырех лет. Но если выражение гнева с приступами агрессии становится постоянным, это может сигнализировать о неврологических и иногда психических расстройствах. Часто длящееся агрессивное поведение – дольше 15 минут по 3 раза в сутки и более – может означать, что у ребенка эмоциональные, медицинские и социальные проблемы, требующие помощи. Кроме того, о проблемах могут свидетельствовать битье, толкание, царапанье, щипание окружающих, поломка и бросание вещей, удары головой, нанесение себе повреждений. В этом случае нужна консультация детского невролога и психоневролога. — Как правильно родителям реагировать на вспышки гнева? — Важно понять, почему у малыша возникает такое поведение. Гнев у ребенка двух лет – это проявление интереса и исследование мира. Например, проявление гнева в детском саду – это определение границ нового пространства: разрешат ли тут кричать, швырять игрушки, что будет, если ударить другого ребенка? Задача родителей с пониманием отнестись к малышу и помочь в его "исследованиях". Гнев у ребенка третьего года чаще всего связан с самоутверждением. Это самый трудный и критический период. Ребенок недоволен тем, что не может выразить свои желания. Если происходит не так, как хочется ему, то гнев переходит в приступы злобы, доставляющие существенные беспокойства взрослым, особенно в общественных местах. К 4-м годам вспышки гнева становятся достаточно редкими. — Как справиться с гневом ребенка? — Иногда можно переключить внимание ребенка на что-то интересное и необычное в окружающей обстановке. Если отмечаются приступы зависти к брату или сестре, то нужно уделять малышу максимум нежности и внимания, а не бранить его. Чтобы избежать капризов, следует возвращаться домой ко времени дневного сна или уже после того, когда ребенок проснется. Обычно малыши капризничают, если голодны, поэтому с собой уходя из дому необходимо брать фрукты или печенье. Иногда малыш в ярости плачет и способен вызвать у себя аффективно-респираторный приступ, но это бывает очень редко. Плачущего ребенка следует взять на руки и крепко обнять, чтобы он не вырывался. Находящиеся поблизости предметы, которые он, может бросить или схватить, нужно отодвинуть. Если чадо не хочет с места двигаться, то следует его оставить, но при этом не выпускать из своего зрения. В любых случаях всегда следует оставаться последовательными и спокойными. Нельзя позволять малышу, несмотря на трудности, одержать победу, иначе будет с каждым разом еще сложнее. В случае приступов гнева у ребенка после 5 лет необходима консультация у психолога. — Как понять, что скоро случится вспышка гнева? Можно ли ее предотвратить? — По изменению мимики, общего поведения. Предотвратить, как правило, можно, но по большей части не нужно. Гнев – это выход эмоций, снятие напряжения, что очень необходимо. — Часто современных детей обвиняют в том, что они агрессивнее предыдущих поколений. Так ли это? Если да, с чем связано? — Чем агрессивнее, нестабильнее и небезопаснее среда вокруг ребенка, тем выше уровень и частота проявления агрессии. Выводы делайте сами. |

=Материал опубликован 12.09.2019

Тех, кто входит в группы риска - детей, беременных женщин, медиков - привьют бесплатно. © / Виталий Безруких / АиФ Людям свойственно недооценивать опасность заболевания. Если уж есть у человечества многоликий коварный враг, то это, безусловно, грипп. Он меняется, мутирует и вот уже на протяжении столетий является причиной опасных сезонных эпидемий. Кстати, впервые симптомы гриппа описал еще Гиппократ в 412 году нашей эры. А пандемии гриппа известны с XVI века. Тем не менее, сегодня в публичном пространстве громко звучат голоса «антипрививочников», которые ратуют не только за отказ от традиционных прививок, положенных детям по нацкалендарю, но и призывают отказаться от вакцинации против гриппа. О том, какую опасность несут эпидемии гриппа и почему необходимо ставить профилактические прививки, рассказывает главный врач Челябинского областного Центра медицинской профилактики Ольга Агеева. Тяжелые осложнения– Ольга Викторовна, достаточно часто мамы, которые спокойно относятся к обычным прививкам, почему-то не стремятся прививать своего ребенка против гриппа. Аргумент обычно звучит следующий: если ребенок переболеет гриппом сам, то у него иммунитет сформируется «правильный», а если ему поставят прививку, то иммунитет будет «неправильный». – В том и заключается смысл вакцинации, что иммунитет в любом случае сформируется правильный – тот, который необходим организму. Механизм появления иммунитета простой: мы вводим инактивированную, ослабленную вакцину, а организм вырабатывает защитные антитела. После прививки возможны легкие простудные проявления, могут наблюдаться индивидуальные реакции, но в целом и дети, и взрослые нормально переносят введение вакцины. – Взрослые, как правило, опираются на собственный опыт. А он такой: «Мы в детстве болели, и ничего страшного». – Да, к сожалению, людям свойственно недооценивать степень опасности этого заболевания. Между тем, вирус гриппа очень коварен – в первую очередь потому, что на фоне гриппа часто развиваются серьезные осложнения. Это воспаление органов слуха или пневмония, которая, как правило, бывает очень обширной, протекает в тяжелой форме. У человека развивается дыхательная недостаточность, возникает одышка, происходит поражение легочной ткани. Кроме того, могут произойти нарушения сердечной деятельности, работы почек. Дело в том, что при гриппе в организм выделяются токсины, ядовитые вещества, которые негативно влияют на состояние всего организма.А осложнения не знают ограничений по возрасту: они могут развиваться как у детей, так и у взрослых. «Написала три отказа»– Кто входит в группу риска во время эпидемии? Кому нужно ставить прививки в первую очередь? – Группы риска следующие – во-первых, это все дети: их можно прививать уже с 6 месяцев и до 18 лет. Наверное, не каждая мама согласится прививать ребенка в 6 месяцев, но если папа и мама привьются против гриппа, то тогда такому маленькому ребенку можно не ставить прививку. Вакцинация детей против гриппа, как правило, проходит организованно: в школы и детские сады выезжают вакцинальные бригады, состоящие из врачей поликлиники по месту жительства. Они осматривают детей и проводят вакцинацию. Также вы можете обратиться к своему участковому педиатру, он даст вам направление, и вашему ребенку поставят прививку в поликлинике. Во-вторых, к группе риска относятся представители следующих профессий: педагоги, врачи, продавцы, кондукторы, полицейские – то есть те, кто общается с большим количеством людей. В-третьих, это люди, страдающие ожирением, или, как теперь говорят, – с метаболическим синдромом. И самая, пожалуй, грозная группа риска – это беременные. Надо сказать, что в организме беременной женщины токсины гриппа ведут себя наиболее злобно. У беременных часто бывают осложнения в виде обширной пневмонии. У нас в Челябинской области, к сожалению, были случаи, когда такие пневмонии заканчивались летально. Например, в начале 2000-х годов был случай, когда доктору не удалось уговорить беременную женщину вакцинироваться, она написала три отказа от прививки, а затем заболела гриппом и скончалась от пневмонии. – Кому положена бесплатная вакцина? – Всем перечисленным категориям прививки ставят бесплатно. Еще хочу сказать, что на данный момент в нашей области вакцина закуплена в достаточном объеме. Даже если вы не относитесь к группам риска, то все равно обращайтесь к участковому терапевту и берите направление на вакцинацию – в поликлинике по месту жительства вам могут поставить бесплатную прививку против гриппа. Также я могу порекомендовать привиться и от пневмококковой инфекции. Это не очень дорогая вакцина, а организм получит защиту от пневмонии на всю жизнь. Защита от трех штаммов– Каждый год к нам приходят разные штаммы гриппа. Поэтому с вакциной можно и «не угадать»… – Для того чтобы создать эффективную вакцину, которая защитит от вируса гриппа, в Роспотребнадзоре работает служба мониторинга. Они наблюдают, какие штаммы гриппа циркулируют на планете. Срок действия вакцины – один год, и она носит прогнозный характер. То есть она рассчитана именно на те конкретные штаммы, которые «придут» сюда во время предстоящей эпидемии. В этом году выпущена вакцина, защищающая от трех штаммов: подтипа А (H1N1, H3N2) и типа В. Это вакцина российского производства. – Как вести себя во время эпидемии и что делать, если все-таки заболел гриппом? – Резкое ухудшение самочувствия, ломота в теле, высокая температура – первые признаки сильной интоксикации организма. Грипп – вирусная инфекция, и нормальный здоровый организм бурно реагирует, активирует свои защитные механизмы, отсюда и высокая температура. Пока она держится на отметке до 38,5 градусов, мы не рекомендуем ее снижать – именно для того, чтобы защитные клетки могли мобилизоваться и начать борьбу с вирусом гриппа. Для детей нужны немного другие подходы: если есть вялость, судорожная готовность (у ребенка были судороги как реакция на высокую температуру), то тогда, конечно, надо снижать температуру до меньших значений. Что касается взрослых пациентов, то не стоит заниматься самолечением и самому себе ставить диагнозы. Грипп у вас или нет – можно определить только после анализа крови. Вызывайте врача и оставайтесь дома, не надо переносить грипп «на ногах». Это как раз пример ответственного поведения, когда вы не подвергаете опасности свое здоровье и здоровье окружающих. В качестве профилактики подойдут и народные средства: лук, чеснок, пихтовые масла – ими можно смазывать крылья носа. Можно чистить зубы зубными пастами с кедровыми маслами, они тоже имеют бактерицидные свойства. Также во время эпидемии чаще мойте руки с мылом, так как вирус оседает на коже. Но самая эффективная защита – это, безусловно, прививка. Вакцинированный человек во время эпидемии либо не заболеет совсем, либо переболеет в легкой форме, без осложнений. Чем больше привитых людей, тем меньше будет заболевших. По большому счету, вакцинация населения от гриппа – это государственная задача, это вопрос национальной безопасности. Инна Панкова

|

=Материал опубликован 12.09.2019

Елена Уварова: К сожалению, часто виноваты родители: не обратились вовремя к детскому гинекологу. Фото: Аркадий Колыбалов. Главного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елену Витальевну Уварову знаю не один день. И знаю, первый вопрос, который она всегда задает маме ребенка: "Вашу девочку смотрел гинеколог?" Нередко это вызывает недоумение. "А зачем? Девочке всего-то три года. Ничего не беспокоит. Пригласили пройти осмотр. Мы пришли". Кстати, даже на приглашения об осмотре приходят не все. "А зачем?" Так зачем? Об этом сегодня беседуем с Еленой Уваровой. Елена Витальевна! О сложностях демографической ситуации говорим постоянно. Подсчитали, что для решения этой проблемы каждая женщина должна родить не менее трех детей. Но таковых не становится больше. Больше тех, кто мечтает стать мамой, да не получается. 25 процентов молодых женщин могут родить ребенка только с помощью ЭКО… Елена Уварова: ЭКО - уникальное приобретение человечества. Семьи, ранее обреченные на стопроцентное бесплодие, могут обрести радость полноценной семьи с тем количеством детей, которых они хотят. И важно, что сегодня все квоты на процедуру ЭКО, несмотря на высокую ее стоимость, обеспечиваются программой ОМС. Однако не это сегодня главное. Заметно важнее обеспечить здоровье тем, кто уже родился и пока не стал взрослым, то есть нашим детям. Я, конечно же, имею в виду здоровье девочки. Вы упомянули трехлетнюю девочку. Почему ее необходимо показывать детскому гинекологу. Именно гинекологу детей и подростков. Именно он больше взрослых акушеров-гинекологов, и тем более других детских врачей, знает возрастные особенности функции репродуктивной системы девочки от рождения до половой зрелости. Кстати, новорожденную девочку обязательно осматривает и педиатр, и акушер-гинеколог. Вы убеждены, что это повсеместная практика? Елена Уварова: Абсолютно. Но хочу сказать о другом. Нужно, чтобы каждый акушер-гинеколог разбирался в особенностях строения новорожденной девочки и не пропускал каких-либо отклонений от нормы. Обидно, что порой такой осмотр делается поверхностно. Потому-то иногда пропускаются серьезные пороки развития. Пороков развития половых органов ныне больше, чем раньше? Елена Уварова: Создается впечатление, что да! Но, скорее всего, это увеличение обусловлено лучшей и своевременной диагностикой пороков у девочек, чем это было даже всего 10 лет назад. Каких патологий у девочек сегодня больше всего? Елена Уварова: В каждом возрасте - свои. Но все они чреваты очень серьезными нарушениями в репродуктивном возрасте. Вот, кажется, обычное воспаление наружных половых органов у дошкольницы. Мама считает, что сама справится. "Высаживает" девочку в тазик с растительными отварами и после временного улучшения ее здоровья успокаивается. Но зря! Самолечение не уничтожает недуг. Обязательно через некоторое время он вновь дает о себе знать с такой силой, что мама уже не идет, а бежит к врачу. И что видит врач? Елена Уварова: Воспалительный процесс, который уже захватил не только наружные половые органы, он проник глубже. У девочки могут возникнуть маточные кровотечения, а когда придет время стать матерью, у нее окажется трубное бесплодие и хронический эндометрит. Тогда-то и начинаются хождения по врачам, долгие годы лечения. Не всегда с хорошим результатом. Иногда это приводит к трагедии в семье - от невозможности иметь детей до распада семьи. И единственным спасением становится получение квоты на проведение ЭКО. К сожалению, при подобном раскладе ЭКО может оказаться неэффективным. Получить ту же квоту на ЭКО не так просто. Обиднее всего бывает тогда, когда после ее получения, после долгих обследований не наступает столь желанная беременность. Такие трагедии нередки, и они стоят не только моральных, но и значительных материальных потерь. Хочу! Елена Уварова: Хочу, чтобы каждая мама знала: в нашей стране, как и во многих цивилизованных странах, действует закон об обязательном профилактическом осмотре детей, девочек в частности, в определенном возрасте - в 3 года, в 6 лет, в 12 лет, а с 14 лет - каждый год. Более чем убеждена: большинство матерей впервые об этом слышат. Не потому ли у нас нередки 12-летние роженицы? Может, действительно уместно вводить в школах половое воспитание? Елена Уварова: Мне трудно ответить на этот вопрос однозначно. Но сейчас Минздрав с нами, главными детскими специалистами, готовит пособия для обязательного, дополнительного и факультативного образования детей в возрасте 2-6 лет, 7-11 лет, 12-14 и 15-17 лет включительно. Это очень своевременно и важно. Может, тогда те же 12-летние девочки, отдавшись первому сексуальному чувству, будут хотя бы осведомлены о последствиях незащищенного секса. И на телевидении, в интернете станет меньше сообщений о 12-летних беременных, о 17-летних многодетных мамах. Тогда, может, и СПИД пойдет на убыль. Вот мы сейчас идем на "Волне здоровья" по Центральному округу России. К нам на прием приходят мамы с детьми с тяжелейшими, а главное, запущенными заболеваниями. И все тот же вопрос: "Вашу девочку когда-нибудь смотрел гинеколог?" Очень грустно от их ответов. Удивляет ваше бесконечное терпение, с которым вы объясняете важность такого посещения. Елена Уварова: Вот только что ушла из кабинета 14-летняя девочка. Ушла в спокойном состоянии, а мама - почти в рыданиях, поскольку она поняла, что у девочки диагностировано ранее бесплодие. Хотя родилась она вполне здоровой. Но в 4 года перенесла осложненный гнойным процессом аппендицит. Процесс распространился и на матку с придатками, в результате она утратила возможность роста. То есть у нашей юной пациентки уже сейчас диагностирована маточная форма абсолютного бесплодия. Помочь этой девочке нельзя? Современное лечение с помощью стволовых клеток не поможет? Вы же предложили им приехать к вам в Научный медицинский исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Владимира Ивановича Кулакова? Елена Уварова: Они приедут. Мы попробуем все современные методы, в том числе и специализированные стволовые клетки. Но я не смогла сказать родителям этой девочки, что они виноваты: не посчитали нужным тогда, когда девочка в четыре года болела, обратиться к детскому гинекологу. А может, надо говорить, чтобы как-то изменить ситуацию? Елена Уварова: Не принято о таких интимных вещах говорить вслух. Хотя ситуация меняется. Не так далеко от нас время, когда даже слова "беременность", "менструация" были запретными. Однако просвещение, особенно половое, должно быть не только умным, но и деликатным. И уж раз мы ведем разговор о репродуктивном здоровье девочек, то никак не можем не сказать о необходимости вакцинации от вируса папилломы человека как защиты от рака половых органов. Когда только стало известно о появлении такой всемогущей вакцины, мы в нашей редакции проводили "круглый стол" с привлечением ведущих специалистов в этой области. Воспринималось тогда это как некая фантазия. Теперь прививки против ВПЧ внедрены во многих странах мира. Ее делают не только девочкам, но и мальчикам. Ее польза не нуждается в рекомендациях. А у нас? Может быть, она достойна включения в календарь обязательных прививок в нашей стране? Елена Уварова: Безусловно, достойна. Пока нет возможности включить ее в национальный календарь прививок. Но в региональные календари она уже включена. К сожалению, всего в 33 из 89 субъектов РФ. Но мы оптимисты, поэтому верим, что через год-два эти прививки станут повсеместными. А мы, гинекологи и педиатры, должны подготовить к этому не только родителей, но и общественность. Я это говорю потому, что и по сей день в нашей стране, и не только в нашей, немало противников вакцинаций. Ирина Краснопольская

|

=Материал опубликован 12.09.2019

Фото с сайта preocentr.com.ua Самооценка наших детей напрямую зависит от того, как они относятся к своей внешности. Принять свой облик и жить с ним в мире не всегда удается даже взрослым, а подростки в этом вопросе особенно уязвимы. У детей признание себя непривлекательными происходит очень болезненно и может перерасти в серьезные комплексы. Мы, взрослые, порой неосознанно, усугубляем ситуацию своими комментариями: «Ох, надо же, ушки лопоухие в бабушку, волосы не соберешь в пучок», «Может, хватит сладкого? Брюки новые еле сходятся!», «Да-а-а, ноги кривые, папины… Но ничего, у его сестры такие же, но замуж-то она вышла!». Все это еще раз доказывает нашим детям, что внешняя привлекательность жестко завязана на определенных внешних параметрах, определяя счастье и успех. Причины появления комплексовКомплексы не зависят от природных данных, возраста и одежды: чувствовать себя непривлекательными и некрасивыми могут и очень интересные внешне люди, и наоборот, малосимпатичные порой уверены в своей неотразимости. Так в чем же дело? Специалисты утверждают, что у ребенка в первые годы жизни формируется бессознательное представление о своей привлекательности на основании настроения ухаживающих за ним людей — он связывает эмоции окружающих с собой. Безусловно, мама любит малыша, относится к нему нежно и трепетно. Но это отдохнувшая мама! У уставшей и задерганной матери возможность убедить ребенка в том, что он ее раздражает, очень велика, как и приучить его проявлять агрессию и нетерпимость к самому себе. Самовосприятие, сформированное малышом, весьма затруднительно впоследствии исправить! Недовольство собственной внешностью актуализируется в подростковом возрасте. В это время появляются прыщи, меняется объем бедер и груди, черты лица могут потерять миловидность. Многие парни и девчонки не готовы к резкому изменению внешности и на свое отражение в зеркале смотрят с раздражением. Некоторые дети, напротив, долго не меняются, и наблюдая за резкими преобразованиями своих одноклассников, тоже не радуются своему детскому внешнему виду. Еще одна причина комплексов — появление эталона красоты. Кумирами, как правило, бывают модели, артисты, спортсмены — публичные люди. Правда, подростки сравнивают себя не с ними настоящими, а с их изображениями в глянцевых журналах или в интернете, не учитывая возможностей фотошопа и стилистов. Большинство подростков придумывают себе недостатки и переживают по этому поводу. Как помочь подростку полюбить себяВсе родители надеются, что подростковые комплексы по поводу внешности – явление временное и проходящее. Однако простого заверения, что все пройдет, будет недостаточно. Дети очень нуждаются в родительской поддержке, однако не нужно навязчиво и активно убеждать подростка в привлекательности. Действовать нужно очень осторожно.

Детский психолог Гэрри Лэндрет сказал, что принятие важнее исправления, так как ребенок ориентирован на развитие. И если он чувствует родительскую поддержку и понимание, то сам разрешит проблему — даже серьезное недовольство своей внешностью. Светлана Садовникова

|

=Материал опубликован 12.09.2019