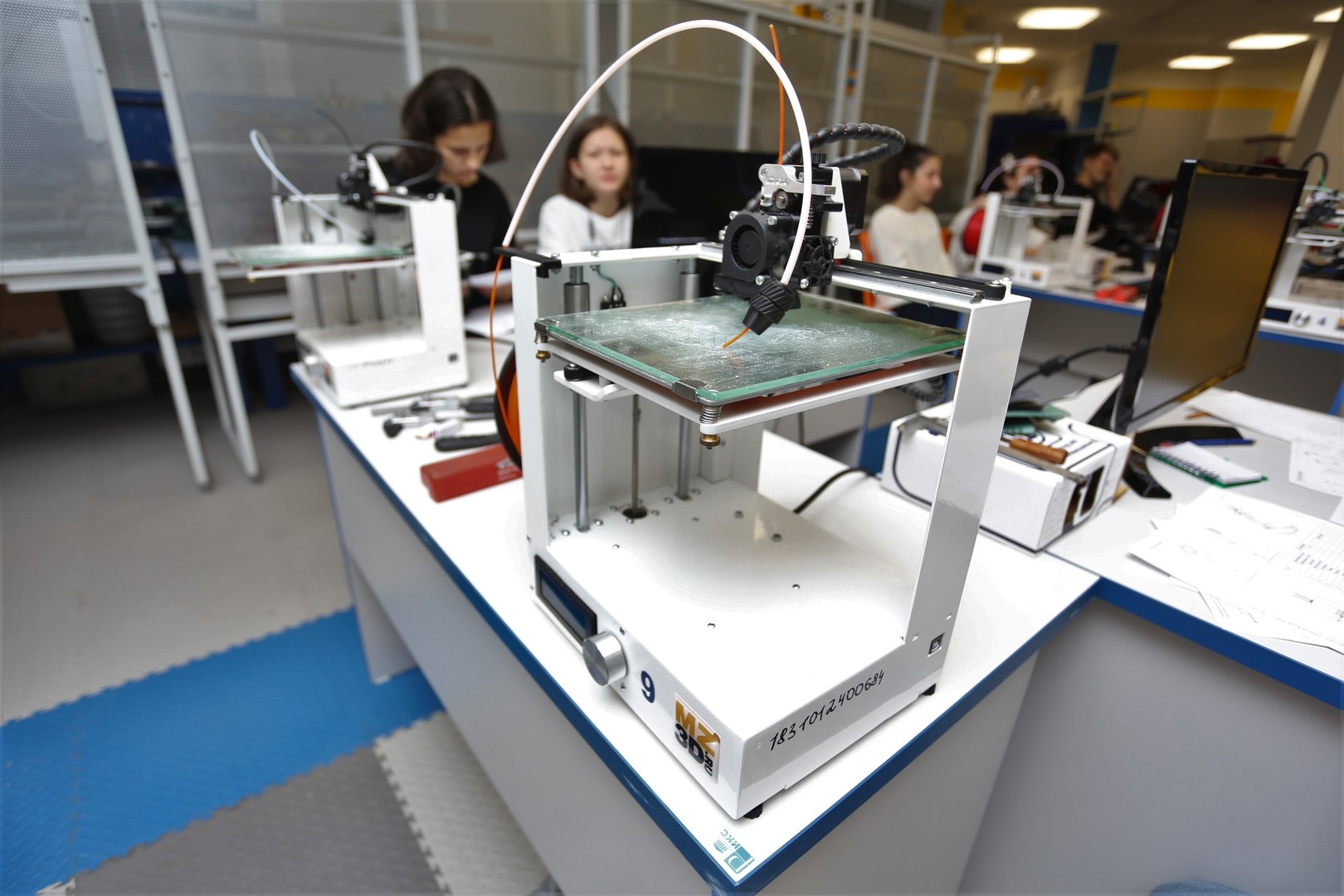

Любовь Духанина: Ученики, учителя и родители должны понять, что прав без обязанностей не бывает. Фото: Михаил Синицын С шести лет - карманные деньги? Штраф директору школы за домашнее задание на каникулы? В 10-11-м классах ученик - сам себе учитель? "Учителя и ученики: права и обязанности". Именно так называется книга, вышедшая в серии "Библиотечка "Российской газеты".

Ее автор - заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке, доктор педагогических наук, координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям" Любовь Духанина. В книге простым и доступным языком даются ответы на многие вопросы, которые каждый год родители и педагоги задают юристам, депутатам, общественникам.

Целый раздел посвящен разбору конфликтных ситуаций. Из него, например, можно узнать, чем занимается комиссия по урегулированию споров в школе, кто защитит педагога от неадекватных родителей и где искать управу на учеников, которые оскорбляют учителя. Вот один из самых частых вопросов: "Ученик регулярно сквернословит в адрес одноклассников и учителей. Что можно сделать? Можно ли не пускать на урок или перевести на очно-заочную форму обучения?"

К сожалению, здесь у школы связаны руки. Можно вызвать родителей, сделать выговор и замечания. А вот не пускать на урок ребенка нельзя, это будет нарушать его право на образование. Перевести на иную форму обучения - тоже невозможно. И только если обучающийся достиг 15 лет, можно поставить вопрос о его отчислении.

Проблемы современной школы, которые были подняты в книге, стали предметом острого разговора экспертов в "РГ".

- Чего мы ожидаем для наших детей? Доступного, качественного образования. И это право закреплено в Законе "Об образовании в РФ", - говорит Любовь Духанина. - Общероссийский народный фронт, фонд "Национальные ресурсы образования" раз в полгода проводит исследования о том, как это право реализуется на практике. И вот, что получается: 33% ребят жалуются, что им не хватает глубоких предметных знаний; 24% испытывают на себе неуважительное, необъективное отношение со стороны учителей; 65 процентам учеников элементарно недостает времени, чтобы нормально подготовиться к урокам. А 60 процентов детей говорят, что учебный процесс негативно влияет на их здоровье.

По словам эксперта, главное, что сегодня требуется от ребенка - учиться. В законе прописано очень много возможностей: индивидуальные образовательные траектории, элективные и факультативные курсы, семейное, дистанционное, смешанное обучение… А что в жизни?

В 10-11-м классах ученик может заниматься самостоятельно, сдавая в школе только контрольные и экзамены

По данным исследования глобальной образовательной конференции EdCrunch, около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в новом учебном году, как раз потому, что их родители предпочли альтернативные формы образования.

- Произошел резкий скачок в сферу семейного образования, - замечает омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. - Родители бегут от архаичных стандартов в пользу индивидуального подхода.

Что такое семейное обучение? Если совсем просто: родители всю программу дают детям сами. Чаще - с помощью репетиторов. Причины могут быть самыми разными. Если ребенок с особенностями здоровья и ему тяжело учиться наравне с другими ребятами - это одна история. Если ребенок одаренный, постоянно готовится к международным олимпиадам и соревнованиям - другая. Но столь массовый крен в сторону "школы на дому",как считают эксперты, произошел из-за подготовки к ЕГЭ. И это очень тревожная ситуация.

- Закон гарантирует право детей на сочетание форм обучения, индивидуальный образовательный трек. Например, на то, чтобы химию и физику можно было посещать в школе, а все остальное изучать дома. Но где вы такое видели? К сожалению, инструментов для реализации этого права сегодня нет. Ребенок либо в школе, либо вне школы. Все. А чтобы совместить разные формы - на местах не готовы, - говорит заведующий лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. - И здесь же другая большая проблема - компенсации родителям затрат на обучение. Если ученик идет в школу, государство находит средства на учебники для него, на зарплаты педагогам, оборудование. Если родители занимаются с ребенком дома, они не получают практически ничего. Сегодня только в Омской области действует достаточно справедливая система - средства передаются родителям, исходя из "полного норматива", за исключением денег на промежуточную аттестацию. То есть почти столько же, сколько бы получала школа.

- По закону, если у ребенка есть особые потребности, он может учиться и 12, и 13 лет. А успешный школьник может закончить обучение за 10 или 9 лет. Но нормативных документов, как это организовать, нет до сих пор. Хотя с момента принятия Закона "Об образовании в РФ" прошло уже семь лет, - рассуждает заместитель руководителя аппарата Комитета ГД по образованию и науке Алексей Майоров. - Еще один вопрос - учет достижений, полученных учеником за порогом обычной школы. Допустим, ребенок занимается в спортивной: почему бы не поставить ему оценку за физкультуру "автоматом"? Или, засчитывать занятия в музыкальной школе на уроках музыки? Москва в последние годы начала это делать. В других регионах ничего подобного нет. А ведь такая простая вещь разгрузит детей. Но подзаконных актов опять же нет.

Кто платит за учебник

А вот цифра, которая удивит многих: по данным мониторинга ОНФ, школьные учебники покупает каждый третий родитель. И это несмотря на то, что на их закупку регионам выделяются огромные деньги.

- В законе закреплена однозначная норма: учебники бесплатны для каждого ребенка. То есть гарантия закона распространилась пока только на две трети наших учеников, - говорит Любовь Духанина. - Покупают дидактические материалы 75 процентов родителей, рабочие тетради - 91 процент. Фактически 50 процентов семей, где есть ученики, тратят деньги на ремонт школы, на бумагу, закупку картриджей. Словом, на обустройство. Это говорит о том, что материально-техническую базу российских школ нам еще развивать и развивать.

Практика показывает: о многих правах школьников их родители даже не догадываются.

- Ежегодно в Рособрнадзор приходит около 15 тысяч обращений по вопросам только общего образования. Жалобы, просьбы, предложения, вопросы… На каждое обращение мы отвечаем, даем разъяснение. Думаю, у министерства просвещения такая же "картина", - говорит начальник Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко.

Дело учителей

- Учительство реально нуждается в колоссальной поддержке. Это и вопрос снижения нагрузки, это и вопрос нехватки кадров, и, конечно, уровень заработной платы. 34 процента учителей отвечают, что они имеют сложности даже с покупкой одежды, - отмечает Любовь Духанина. - 10 процентов учителей работают на две и более ставки. 61 процент - более чем на одну ставку.

Что такое одна ставка? Это 18 уроков в неделю. Но при этом есть еще подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная работа и работа с родителями… В некоторых регионах базовая оплата за ставку педагога составляет три-четыре тысячи рублей. Все остальное - надбавки и стимулирующие выплаты, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам.

Если школа задает на каникулы 10 параграфов и 33 задачки из учебника, ее должностные лица могут "заработать" реальный штраф - от 10 до 30 тысяч рублей

Педагоги шутят: "На одну ставку есть нечего, на две - некогда". Пять процентов учителей признаются, что получают надбавки и стимулирующие выплаты крайне редко. Вообще не получают стимулирующие выплаты и надбавки - 13 процентов. А 49 процентов учителей, участвующих в проведении экзаменов в 9-м и 11-м классах, признались, что не получили за это никаких доплат.

- Фактически все, что связано с учителем, со школой, регулируется на уровне региона или муниципалитета, - говорит Любовь Духанина. - В том числе зарплаты педагогов. Например, в Ульяновской области депутаты приняли решение о введении новых должностей: учитель-наставник, учитель-исследователь, учитель-методист. За эти статусы закреплены размеры добавок. Будем надеяться, что другие регионы реально возьмут пример.

По словам экспертов, также необходима и новая система оценки трудозатрат учителя. В современной школе у него появляются обязанности, которых не было раньше. Например, ведение электронного журнала. Никто не провел серьезное исследование, которое бы показало, что электронный журнал облегчил труд педагога. Наоборот, учителя утверждают, что нагрузки только прибавилось. Почему?

Электронные системы работают неустойчиво, и всю информацию приходится дублировать. Если в классе 30 человек и больше, то на заполнение всех форм и отчетов уходит половина рабочего дня. Риски профессионального выгорания - это не пустые слова. И, к сожалению, уход учителя из профессии - уже не редкость.

Подлость собирает лайки

По данным исследования ВШЭ, 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. И что особенно тревожно, учителя с тяжелым материальным положением подвергаются буллингу в два раза чаще. Работать в таких условиях никто в педагогических вузах не учит...

Последний прогремевший случай произошел в Красноярске: школьники вставили фото учительницы в порноролик: педагог обратилась в полицию. Какое наказание могут понести учащиеся и какое наказание может применить школа?

- Организовавшие эту травлю люди опозорили прежде всего себя. Если будет доказано, что видео действительно сделали ученики, их родителей могут оштрафовать. Размер штрафа для физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей. Также учитель вправе подать иск на возмещение морального вреда. А в случае доказательства вины учеников они могут быть поставлены на учет комиссии по делам несовершеннолетних, - говорит Любовь Духанина. - Абсолютно всем: ученикам, родителям, учителям необходимо понимать, что права и ответственность идут бок о бок. Если мы сможем привить это понимание, эту правовую культуру в обществе, тогда мы уйдем от большого количества возникающих конфликтов. Тогда мы будем понимать и правильно воспитывать наших детей как в стенах школы, так и в наших домах.

Инициатива

В рамках проекта "Равные возможности -детям" Общероссийский народный фронт вместе с фондом "Национальные ресурсы образования" создает интерактивную карту льгот, которые может получить семья с ребенком. Предполагается, что родитель будет указывать регион, статус ребенка, ситуацию, в которой он находится. И ему будет показана вся информация о том, какая компенсация и за что ему полагается.

Вопросы и ответы

Знает ли ученик, что...?

- С 6 (!) лет он имеет право на самостоятельное совершение мелких бытовых сделок (например, покупку канцтоваров или продуктов), а также распоряжаться карманными деньгами. В этом возрасте он может пойти в школу. С 8 лет - может участвовать в детских общественных объединениях.

- С 10 лет имеет право дать согласие на изменение своего имени, отчества, фамилии, а также на усыновление или передачу в приемную семью.

- В 14 лет ребенок имеет право устроиться на работу. И распоряжаться не только своей зарплатой, но и отпуском - 31 день в году.

- В 10-11-м классах может самостоятельно осваивать школьную образовательную программу. То есть заниматься без учителей, родителей, репетиторов, сдавая в школе только контрольные работы и экзамены.

"Девять из десяти школьников хотят начать работать еще в период обучения, - говорит Любовь Духанина. - Они рассматривают свой первый практический опыт как возможность попробовать себя в той или иной профессии. 40 процентов из детей говорят нам о том, что хотят иметь деньги на карманные расходы. А 12 процентов детей хотят трудиться, чтобы помогать семье. Почти половина московских старшеклассников работают в каникулы. Но они не очень довольны той работой, которую им предлагают взрослые: курьеры, разносчики пиццы, уборщики… Дети, с моей точки зрения, обоснованно считают, что они готовы к более интеллектуальному труду. Могут чинить технику, быть системными администраторами компьютерных сетей на 3-5 компьютеров. Ребята хотят от взрослых более внимательного отношения к себе, к своим способностям".

Знает ли родитель, что...?

- Школа не вправе не допустить ребенка до занятий, если он пришел без формы или нарушил другие установленные требования к внешнему виду. Это можно рассматривать лишь как основание для применения мер педагогического воздействия.

- Ребенок имеет право учиться в любой российской школе, а не только в ближайшей от дома. Отказать могут только, если в школе нет свободных мест, которые сначала предоставляются тем, кто живет на закрепленной за школой территории. Информацию о вакантных местах школы должны размещать в открытом доступе.

- При приеме в первый класс ребенку не могут отказать из-за того, что он не умеет читать, считать и т.д.

- Домашнее задание (в рамках основной образовательной программы) на каникулы нарушает права ребенка на отдых. Если школа задает на каникулы 10 параграфов и 33 задачки из учебника, ее должностные лица могут "заработать" реальный штраф - от 10 до 30 тысяч рублей.

Знает ли учитель, что...?

- Педагог имеет право на ежегодный удлиненный отпуск и один годичный отпуск раз в десять лет.

- Если работодатель отправляет учителя на курсы повышения квалификации, то обучение для него должно быть бесплатным, с сохранением средней зарплаты и возмещением командировочных расходов.

- Если школу присоединяют к другой, это считается реорганизацией, и уволить педагога не могут.

- Школа должна создать условия для того, чтобы учитель мог отдохнуть и пообедать - перерыв должен составлять не более двух часов и не менее 30 минут. Или же у учителя должна быть возможность обедать в течение дня, например, на переменах, вместе с обучающимися.

- В 2019 году педагоги могут выйти на досрочную пенсию при наличии педагогического стажа в учреждениях для детей не менее 26 лет, в 2020 году - 27 лет, в 2021 году - 28 лет.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова

Ксения Колесникова

"Российская газета"

|