Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Разделы → Дорожные происшествия

фото с www.ugra-news.ru В воскресенье 9 февраля во всех крупных населенных пунктах округа пройдет единый день безопасности дорожного движения «Родители Югры за безопасную дорогу!» по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Югре. С 13:00 до 14:00 участники акции будут патрулировать нерегулируемые пешеходные переходы, напоминать о правилах дорожного движения, распространять буклеты по ПДД. К участию в акции приглашаются семейные, родительские патрули, отряды юных инспекторов движения, представители межрегиональной общественной организации «Союз отцов», делегаты школьного городского актива, добровольцы городского общественного детского движения «Школьный волонтерский корпус». В Сургуте свое участие уже подтвердили 36 школ. Столько же территорий будет задействовано в флешмобе. Общественные наблюдатели будут дежурить в основном возле нерегулируемых пешеходных переходов вблизи школ, а также популярных среди молодежи торговых центров и на пересечении центральных улиц, где всегда многолюдно и большой поток машин. Родителям и юным инспекторам ПДД предстоит серьезная работа. Они не только будут напоминать о правилах перехода через дорогу, но даже покажут самым маленьким пешеходам мастер-класс, как вести себя на дороге. По мнению организаторов, все это поможет привлечь внимание к безопасности детей и сократить число автопроисшествий с их участием. Илюза Хафизова

|

=Материал опубликован 06.02.2020

Разделы → Всё про садики (УДОУ)

Фото: архив СургутИнформТВ Еще один корпус появится в апреле у детского сада «Волчок» на улице Семена Билецкого. Он рассчитан на 300 детей. Среди них и совсем маленькие — в возрасте от полутора до двух лет. «Из трехсот мест — сто мы отдаем под детей раннего возраста. Это решение задачи, которую поставил президент, по оказанию помощи и поддержки семьям с маленькими детьми и содействие занятости женщин, поэтому в этом дошкольном учреждении сто мест будет отдано именно этой возрастной группе. В приоритетном порядке будет осуществлен перевод детей, которые стоят в очереди на перевод в этом микрорайоне», — рассказала заместитель главы Сургута Анна Томазова. Трехэтажное здание площадью почти в 8 тысяч квадратных метров включает в себя два музыкальных и два спортивных зала, а также бассейн, рассчитанный на 25 детей. Отметим, что объект построен с учетом последних требований безопасности. Так, к примеру на оконных ручках подрядчиком установлены специальные замки, которые не позволят детям открыть окна. «То, что мы увидели на первый взгляд, не профессиональный, а именно как родителя, общественного деятеля, никаких вопросов, с точки зрения безопасности или другого наполнения, не вызывает. В принципе, достаточно интересные мы тут увидели новые подходы к обеспечению спальных мест. Насколько это удобно, покажет практика, но то, что это экономит место и расширяет игровое пространство — это уже хорошо», — отметил заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко. Детский сад был выкуплен по программе «Сотрудничество» за 516 миллионов рублей, еще 26 миллионов были потрачены на покупку самого современного оборудования. «Оплата за садик была произведена по программе сотрудничества, которая у нас существует на сегодняшний день. Это очень хорошо, что она работает и в дальнейшем продолжит работать», — сказал глава Сургута Вадим Шувалов. Сергей Большов

|

=Материал опубликован 06.02.2020

Разделы → Школьники

Фото: архив СургутИнформТВ Площадка для строительства готова, объект одобрен. В Сургуте в марте 2022 года появится новая начальная школа на 550 мест на улице Усольцева. Здание станет вторым корпусом девятой школы, и уже через два года сможет принять первых учеников. Строительство учреждения началось на полгода раньше запланированного времени. «Мы подписали концессионное соглашение с этим застройщиком на Сочинском форуме, который проходил в 2019 году. Раньше срока он уже забивает сваи, ему только на проектирование год давался. Но уже началось строительство этой школы. Это первый объект, который будет построен по концессии», — сказал глава Сургута Вадим Шувалов. Общая стоимость объекта составила 850 миллионов рублей. На территории школы помимо учебных классов оборудуют спортивный стадион, бассейн, актовый зал на 425 мест и многое другое. «Тут будет бассейн на 25 мест, 4 дорожки. Тир будет оборудован, медблок, спортивный блок, спортзал, зал хореографии и физкультуры, обеденный зал на 300 мест, актовый зал на 425 мест», — рассказал директор ООО «Сургутстройцентр» Вячеслав Волков. Отметим, что строительство школы ведется прямо напротив детского сада №21, из-за чего подрядчику приходится периодически приостанавливать работы, однако по словам строителей, на сроки сдачи объекта это никак не повлияет. «К нам обратились из детского сада, у них есть сончас и по закону, с часу до трех мы приостанавливаем работу. И в субботу тоже с часу до трех», — уточнил Вячеслав Волков. Сейчас строительство находится на первоначальном этапе. Рабочим предстоит забить свыше 900 свай, после чего начнется возведение самого здания. Подчеркнем, что механизм концессии в Сургуте будет применен при строительстве еще одной школы на 1500 человек — в 38 микрорайоне. Сергей Большов

|

=Материал опубликован 06.02.2020

Разделы → Школьники

фото с www.in-news.ru С 5 по 8 февраля в Сургуте введено ограничение на посещение детьми школы и средне-специальных учебных заведений. Чтобы дети не отставали от учебной программы уроки проводят дистанционно. Ваня учится в четвертом классе естественно-научного лицея. С двух лет мальчик любит собирать конструктор, в школе это привело его в кружок по роботехнике. Ваня постоянно ездит на разные соревнования и занимает призовые места. Объявленный на этой неделе карантин - не повод для него пропускать любимые занятия. «Мне больше нравятся вот такие уроки, чем просто отдыхать в карантин, потому что, когда ты отдыхаешь, у тебя вся информация пропадает, а если вам задают новую тему, то вы сами учите, а это сложнее», – рассказал Иван Архипенок. Сегодня в расписании были три дистанционных урока – русский язык, математика и английский. Практика общения с учителем в видеорежиме для мальчика не нова. По его словам, занятия по роботехнике перед конкурсами часто происходят именно так. Мама Вани уже тоже привыкла и отмечает, что проведение уроков по основным предметам в период карантина помогает не отставать от программы. «Происходит полноценное общение между учеником и учителем, как в школе. При данной форме обучения ребенку не приходится самостоятельно изучать новый материал, и мы уверены, что программа будет пройдена в полном объеме», – отметила мама мальчика. Систему дистанционного обучения «Мирополис» активно использовать в лицее начали в этом учебном году. Программа позволяет организовывать занятия как для целого класса, так и индивидуально. Подключиться можно не только с компьютера, но и с телефона через приложение. «Технически учитель подключается к общению с классом, использует материалы, которые необходимы для проведения урока, это могут быть презентации, могут быть какие-то дополнительные ресурсы, видеофрагменты, все, что используется на уроке. Все это можно встроить в занятие», – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» Ольга Сивак. Если ученик по какой-то причине не может воспользоваться этой системой, то задания и методический материал во время карантина или актированных дней загрузят в электронный дневник. Но в лицее все же стараются пользоваться «Мирополисом». Программа позволяет доступнее донести материал, хоть и в подготовке есть свои нюансы. «Надо продумывать каждый элемент урока, потому что нужно работу построить так, чтобы я всегда видела, что дети включены в работу, чтобы они постоянно отвечали на мои вопросы, чтобы я могла поставить им отметку за урок. Я использую дополнительные ресурсы в сети интернет, их очень много. Благодаря им в течении урока могу поставить до двух оценок», – отметила учитель русского языка и литературы Ризида Давлетшина. Все учебные учреждения города, в том числе дополнительного образования, закрыли на карантин с 5 по 8 февраля. Решение о его продлении или завершении примут уже в пятницу, 7 февраля. Валерия Кудрявцева

|

=Материал опубликован 06.02.2020

Разделы → Конкурсы

В Сургуте стартует фестиваль цифровой мультипликации «Мультфест-Сургут» среди школьников с целью создания условий для развития интереса и мотивации к изучению современных информационных технологий. Организаторы – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис» при поддержке департамента образования Администрации города. Участниками Фестиваля могут стать учащиеся 1–11 классов общеобразовательных организаций города Сургута. Для этого необходимо подать заявку с 03 марта по 13 апреля 2020 года на электронный адрес: multfest@bk.ru. Обращаем ваше внимание, что Фестиваль проводится в двух возрастных категориях. Номинации для возрастной категории 7–10 лет:

Номинации для возрастной категории 11–18 лет:

Все участники Фестиваля получат Сертификаты участников в электронном виде. Победители и призеры награждаются призами. Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей и участников состоится 16 мая 2020 года. Информацию о месте и времени торжественной церемонии организаторы сообщат дополнительно. Контактная информация:

С требованиями к конкурсным работам, а также подробными условиями участия в Фестивале вы можете ознакомиться в Положении. |

=Материал опубликован 06.02.2020

Фото: iStock

Ребенок уже стал спать дольше и крепче и тут опять вернулся к ранее пройденной стадии, снова мучая родителей частыми пробуждениями. Многие родители сталкивались с таким явлением несколько раз. Можно ли считать нормой такие эпизоды регресса и как с ними справляться? Рассказывает психолог Ольга Снеговская, сертифицированный консультант по детскому сну. Новый этап развития, а не драмаС рождения до 4 месяцев сон младенца не подвластен родителям: ребенок спит, как ему хочется, в соответствии со своими ритмами, которые зависят от его интенсивно развивающегося мозга. Основное, что в это время могут делать взрослые, — регулировать время бодрствования ребенка и не позволять ему переутомляться, чтобы режим сна был стабильным. И вот наступает четвертый месяц жизни. Вы уже вошли в роль родителя, наладили быт, научились распознавать потребности своего ребенка, и вдруг — как гром среди ясного неба: малыш перестает спать как раньше и меняет весь устоявшийся режим. Так проявляется естественный этап развития ребенка — первый регресс сна. У слова «регресс» (от латинского regressus — «движение назад») есть негативный оттенок, но не стоит пугаться. Для младенца, которому исполнилось 4 месяца, регресс сна — показатель нового этапа его развития. Он сопровождается изменением возможностей малыша и потребности в отдыхе. Развитие в первые годы жизни происходит интенсивно и скачкообразно. Освоение каждой новой ступени сопровождается преодолением кризиса, который влияет в том числе на сон. Нарушение сна связано с тем, что прежний режим более не соответствует потребностям растущего организма. Возрастные регрессы сна в той или иной степени проявляются у каждого здорового ребенка. Они не связаны напрямую с коликами, режущимися зубами, реакцией иммунитета на прививки и прочими недомоганиями. Их надо отличать от расстройств сна, которые нельзя считать возрастными и которые вызваны резкими переменами в жизни малыша: например, переездом, путешествием, сильным испугом. Проявления возрастного регресса снаВремя наступления регрессов сна варьируется в довольно широких пределах, у разных детей они могут проявляться ярче или слабее. Существуют критерии, которые позволяют отличить наступивший регресс от обычного сбоя в режиме.

Источник: «О сне. Онлайн»

О чем говорит нарушение снаРегресс сна в 4 месяца, как правило, самый трудный, но не последний. Ожидайте новых эпизодов в 8–12 месяцев и в возрасте 1,5–2 лет. Каждый регресс связан с появлением новых навыков и возможностей. 4 месяца У четырехмесячного младенца формируются циркадные ритмы, что приводит к изменению картины сна в целом. Ребенок начинает анализировать окружающую обстановку, но из-за недостатка опыта не всегда может делать правильные выводы. Например, четырехмесячных малышей может тревожить предстоящая разлука с мамой, так как они не могут предугадать, когда она вернется. 8–12 месяцев Здесь регресс сна обусловлен тем, что дети на пороге годовалого возраста активно осваивают двигательные навыки, учатся произносить первые слова и стремятся непрерывно практиковаться. Все это требует интенсивной работы мозга, и детской психике трудно справиться с обилием информации, которую ей приходится перерабатывать. Повышается утомляемость, а тормозящие механизмы еще не готовы к нагрузкам — это и вызывает проблемы с засыпанием. 1,5 года Полтора года — время первого серьезного возрастного кризиса. Малыш начинает осознавать себя как отдельную личность, впервые нащупывает границы самостоятельности. Это выражается в сопротивлении устоявшимся правилам, которые касаются и режима сна. Еще в этом возрасте появляются страхи, способные разбудить малыша среди ночи или помешать укладыванию. 2 года В 2 года границы опять расширяются, некоторые дети начинают посещать детский сад или развивающие занятия, в их жизни появляются новые взрослые и сверстники. Все это также дает толчок для развития ребенка, но в то же время является источником стресса, с которым нелегко справиться. Это оказывает влияние на сон ребенка. Если родителям удалось правильно организовать режим дня и процесс ухода за ребенком, физиологический регресс сна в 2 года станет последним. Эпизоды нарушений сна будут случаться и в дальнейшем, но их причины уже будут иными. Что делать, когда сон ребенка внезапно ухудшилсяЕсли с гигиеной сна в целом все в порядке (ребенок спит по расписанию, соответствующему возрасту, не перегуливает и засыпает самостоятельно), стоит переждать. Сбои временны и обычно практически незаметны. Пройдет 2–4 недели, ребенок адаптируется и вернется к долгому и качественному сну. Сам по себе регресс сна длится не более 3–5 дней, потом родители и дети справляются с его последствиями. Однако если вы понимаете, что режим сна, ритуалы и способы успокоения далеки от идеальных, тогда «переждать» не будет хорошей тактикой. При недостатке сна страдает не только ребенок, но и его родители. Нужно действовать. Действуя, самое сложное — понять, в чем можно уступить малышу, а каких принципов следует твердо придерживаться. Ребенок не спит во время кризисов не из вредности — он переживает сложный период, когда излишнее давление может только усугубить ситуацию. Но при этом регулярное попустительство капризам может выработать у ребенка вредные привычки, которые впоследствии будет сложно исправлять. Чтобы помочь незрелой нервной системе адаптироваться, наши действия должны быть направлены на расслабление и восстановление ресурсов малыша, в том числе с помощью организации достаточного отдыха.

Как снять сопротивлениеПотребности малыша в отдыхе регулярно меняются — и чем ребенок меньше, тем быстрее. Помогите малышу закрепить корректный режим сна, который подходит ему по возрасту. Наблюдайте, помогайте ребенку избегать переутомления — главной причины закрепления нарушений сна в результате регресса. Основной критерий того, что время начала сна верное, — спокойное засыпание за 10–20 минут. Если ваш ребенок начинает сопротивляться, то, скорее всего, он переутомился. В этом случае попробуйте сократить период бодрствования на 10–15 минут и понаблюдайте за засыпанием. Если сначала ребенок спокоен, но в последующие дни сопротивление нарастает, период бодрствования лучше увеличить на 10–15 минут. Плавное смещение времени начала сна поможет подобрать верное время засыпания, снять сопротивление, а сон сделать непрерывным и продолжительным. Ольга Снеговская

|

=Материал опубликован 06.02.2020

Разделы → Психология

Фото: Коллекция/iStock

Хронический стресс вызывает тревогу, а тревога порождает стресс. Как разорвать замкнутый круг и научиться регулировать уровень тревожности? Разбираемся в возможных механизмах тревоги и ее преодоления вместе с семейным психотерапевтом Мариной Травковой. Тревогу принято считать токсичным чувством, наряду с гневом, стыдом и чувством вины, но это не совсем так. Прежде всего стоит разобраться, что такое тревога сама по себе и для чего она нужна человеку. «Человеческий мозг не создан природой для счастья, — считает семейный психотерапевт Марина Травкова. — Он создан как аппарат для обратной связи. И все эти ощущения, эмоции, которые мы называем токсичными, на самом деле являются сообщениями о том, что идет не так. Они как сигналы опасности, которые говорят, куда ходить, куда не ходить, как изменить, исправить свой курс, что делать и чего не делать». Поэтому идея полностью избавиться от тревоги или, например, от такого чувства, как вина, неконструктивна. Задача не в том, чтобы совсем не испытывать подобных чувств, а в том, чтобы разобраться, как наши чувства подчиняют нас себе и как добиться контроля над ними:

Источники тревоги1. Личный опыт родителя Когда мама сидит на утреннике в детском саду и волнуется за выступление ребенка, она может не осознавать, что ее волнение связано с ее личными детскими переживаниями. «Сцепляются разные события, а мозг реагирует на них очень быстро, — рассказывает Марина Травкова. — Но ситуацию можно проанализировать. Как только мы почувствовали, что тревожимся, зададим себе вопросы: „Откуда эта тревога? Чего она хочет? От чего пытается меня уберечь? Это история ребенка или это моя история? Или это история, которая, возможно, с ним уже случалась, и я боюсь ее повторения?“ И тогда сразу станет немного легче». 2. Социофобия Социальная тревога, или социофобия, тесно связана с идеей соответствия. «Одна из наших базовых потребностей — принадлежать к сообществу, быть видимым и признанным людьми, — объясняет Марина Травкова. — Понятно, что, будучи младенцами, мы не выживем, если окажемся без связи с кем-то, кто о нас позаботится, если нас не любят. Чем старше мы становимся, тем больше мы обращаем внимание на связи между своим поведением, его влиянием на окружающих и ответной реакцией социума. Ожидание социальной оценки, оценки со стороны окружающих управляет нашим поведением и вплетается в нашу тревожность». 3. Тревога и физиология Когда нам тревожно, полезно спрашивать себя прежде всего о своем физическом состоянии, например: «Выспался ли я?», «Насколько я устал?», «Как давно я пил воду или вообще любую жидкость?» Один из способов снизить уровень тревоги — выпить воды. «Это простой и полезный навык, — считает психотерапевт. — Биохимия нашего организма устроена так, что состояние тревоги сопровождается выбросом определенных гормонов в кровь. Нередко мы тревожимся просто потому, что вовремя не поели, мало пили воды, не выспались или выпили слишком много кофе. Можно задуматься: „Мое состояние тревоги имеет внутренний источник или внешний? Нет ли у меня в жизни хронического стресса? Давно ли я ел, пил, спал?“» 4. Семья в широком смысле «Тревога присуща всем людям, но „мишени“ для нее часто формирует наш ближний круг», — объясняет Марина Травкова.

Как семья регулирует уровень тревогиЭффект «сообщающихся сосудов» Быть семьей — это во многом обмениваться важной для выживания информацией, уметь передавать и считывать коммуникативные сигналы. Поэтому внешние обстоятельства, которые задели одного из членов семьи, действуют и на всех остальных. Эффект заражения «Если кто-то в семье горюет, потерял работу, сидит печальный, то подавленное настроение наступает у всех, кто рядом, — продолжает Марина Травкова. — Такая способность быстро заряжаться тревогой — один из механизмов ее развития». Здесь важно уметь отличать свое состояние от состояния другого: «Да, оно может, конечно, меня беспокоить или огорчать, но мне не обязательно эмоционально его вбирать». Эффект «чтения мыслей» «Очень часто мы додумываем за других, особенно часто — за близких, — описывает ситуацию психотерапевт. — Это тоже парадокс: чем ближе к нам люди, тем чаще мы забываем у них поинтересоваться: „А что именно ты имел в виду?“» Разговор, в котором близкие люди додумывают за собеседника его мысли и чувства, часто приводит к негативным переживаниям и конфликтам. Выражение чужих эмоций В этом случае тревога проявляется не у того, кто ее испытывает, а у того, кто находится рядом и чувствует напряжение. «Если кто-то один испытывает некое состояние, держит его в себе и не признается в нем, не хочет выразить его, то это состояние может начать выражать рядом кто-нибудь другой. Очень часто это делают дети. И о таких детях говорят, что они попали в эмоциональный треугольник, когда есть напряжение, например, между другими членами семьи, а выражает его ребенок». Как научиться справляться с тревогой«Тревога циркулирует между большим социумом, семьей и вами лично, — говорит Марина Травкова. — Когда вы начинаете осознавать эти механизмы и их отслеживать, тревога спадает сама по себе». Как еще можно с ней справиться? Вести внутренний диалог Инструкция весьма проста. Как только вы себя поймали на тревоге, вам нужно остановиться, поглядеть на нее и спросить у себя: «Какая из моих базовых потребностей сейчас повреждена? Мне небезопасно, или это нарушение моих границ, или это право на существование, угроза жизни…» Этот внутренний диалог может выглядеть примерно так: «Я что-то загрустила, захандрила, мне кажется, жизнь моя идет не туда. Я ничего не хочу. Мне тяжело, мне плохо. Я должна спросить себя, про что эта тревога, что она хочет?» Иногда это обнять близких, иногда это бросить мыть посуду и пойти порисовать, иногда это сказать: «Гори они синим пламенем, эти уроки на завтра! Никто не умирал от несделанных уроков» и пойти поболтать по телефону с подругой. Поймать и услышать свою тревогу, значит, смочь ее выразить, и тогда проще найти решение, тогда ваша тревога не будет заряжать других, не будет отравлять вас и не будет превращаться в иные чувства, например, гнев. Опознавать триггерные ситуации Что вызвало вашу тревогу: обстоятельства, люди, какие-то условия? Поймите, что происходит с вашим телом, попытайтесь назвать эмоции, которые вас охватывают в данный момент. «Если вы поймете эмоциональный смысл, то будете отзываться не на саму эмоцию, а на то, что она от вас хочет, — утверждает психотерапевт. — Что я могу сделать себе хорошего, чтобы чуточку себе состояние вернуть? Печаль не враг, гнев не враг, тревога не враг. Надо ее правильно услышать. В том числе в близких отношениях». Сопоставить отчеты от разных команд «Вообразите, что вы — подводная лодка, внутри которой разные части, как каюты, друг от друга изолированы, между ними нет связи. Бывают ситуации, в которых, например, ваш ребенок болел три последних зимы ангиной, и вы видите, что он опять хандрит. Часть вас еще не забыла, каково это — переживать за него, и она может „включить“ страх. Другая часть вас при этом будет лихорадочно соображать, к какому врачу бежать и что дать от температуры. Сигнал от одной части может на время заглушить сигналы прочих, или они „голосят“ все разом, создавая какофонию. На вашей внутренней субмарине члены команды бегают в панике в разные стороны. У них разное представление о ситуации, разные сводки анализов и разные действия, поэтому велики шансы пойти на дно. Часто мы на один импульс реагируем всем своим существом, когда одна из частей „кричит громче“. И нужно просто замедлиться, чтобы услышать всю команду. Если успокоиться трудно, можно попробовать вернуть свои „части“ в реальность, спросить себя: „А какой сейчас год? Не виновато ли в этом время суток, и моя усталость, и что-то еще? Где я нахожусь? Есть ли для моих чувств реальный повод?“ Тогда у нас будет несколько отчетов от разных „команд“, и управление собой станет гораздо более гибким и адекватным». Текст: Анна Демина

|

=Материал опубликован 06.02.2020

Разделы → Всё про садики (УДОУ)

фото с www.ugra-news.ru Шесть юных сургутян получили места в детских садах рядом с домом благодаря помощи активистов общероссийского народного фронта. Как пояснил один из обратившихся Сергей Байков, несмотря на то, что представители местной власти исполняют указ президента по обеспечению детей с трех лет местами в дошкольных учреждениях, зачастую родителям доставляет неудобство то, что принцип привязки сада к месту жительства, как это происходит при записи первоклассников в школу, не работает. — Мы живем в районе железнодорожного вокзала. Из окна открывается вид на три детских сада, но моему сыну почему-то предоставили место учреждении, которое находится за несколько остановок, хотя встали мы в очередь сразу после рождения ребенка и в заявлении указывали наиболее предпочтительные детские сады, — рассказал сургутянин Сергей Байков. При этом, многие хотели бы поменяться местами с сыном Байковых, но это было невозможно: для этого нужно было отказаться от своего места в саду, и его сразу же передали бы следующему очереднику. Так как самостоятельные попытки обмена местами были безуспешны, Сергею пришлось обращаться к президенту. Сразу после январских праздников ему позвонили из детского сада, который находится в шаговой доступности и сообщили, что место для ребенка появилось. В начале декабря перевести «удобное» дошкольное учреждение смогла и одинокая мама Светлана. Раньше ей приходилось тратить на дорогу до дошкольного учреждения 40 минут. Из-за этого она часто опаздывала на работу. Также место для малыша в яслях рядом с домом предоставили семье, выплачивающей ипотеку. Благодаря этому молодая мама сможет выйти на работу. По словам сопредседателя ОНФ в Югре Владимира Меркушева, активисты регионального отделения совместно с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций изучили обращения, поступившие на прямую линию в рамках нового проекта «Прямая линия. Продолжение». Всего в рамках проекта на сегодняшний день решено 26 вопросов, еще 112 обращений находятся в работе. Юлия Глушко

|

=Материал опубликован 06.02.2020

Разделы → У нас праздник

фото с www.in-news.ru

Он пока имеет неофициальный статус, но знаковой датой считается 5 февраля. В свои 11 лет Дима Скорняков ставит для себя совсем недетские задачи. День мальчика расписан по часам. С утра – школа, после – занятия в творческой и вокальной студиях, а еще курсы по ораторскому мастерству. Список внушительный. К своим увлечениям Дима относится по-взрослому. С раннего детства он занимался спортом: хоккей и гимнастика, как говорит сам мальчик, были его опорой. К творчеству тянуло, однако времени на него не оставалось. Но один случай все-таки изменил предпочтения Димы. «Я летел в самолете и встретил одного мальчика, который все время рисовал картины, писал в своем блокнотике. И мне тоже так захотелось заняться творчеством, потому что он так красиво рисовал, как будто точь-в-точь», – вспоминает мальчик. С тех пор Дима начал рисовать, не имея не то что художественного образования, даже базовой подготовки. Мальчик пишет маслом. Недавно на конкурсе декоративно-прикладного искусства, который проходил во Владимирской области при поддержке Фонда президентских грантов, он завоевал первое место. О достижениях ансамбля народного танца «Шатлык» знают не только многие сургутяне, но и жители других регионов России и даже мира. Солистка коллектива Яна Абдуллина получила Гран-при на международном фестивале-конкурсе. Национальные танцы – это главное увлечение девочки, но параллельно с выступлениями в «Шатлыке» она изучает историю, культуру народов мира, иностранные языки, занимается декоративно-прикладным творчеством, осваивает игру на кларнете. В будущем Яна мечтает объединить все свои увлечения. «У меня есть два коллектива, они называются по-разному: «Карусель» и «Шатлык». В «Карусели» я занимаюсь японскими танцами с веерами, мы танцуем стихию воды, «Потешки» – русский танец, там у нас сарафаны, кокошник, как у всех русских девочек. Если считать с детства, то я занималась гимнастикой, танцами, рисованием, поделками и музыкой. В моей жизни этого хватает пока», – поделилась девочка. Еще об одном сургутском таланте страна узнала в декабре 2019 года. Юный инвестор Роман Сафронов побывал в гостях у известного ведущего Максима Галкина на шоу Первого канала «Лучше всех!». Роме всего 10, а он уже знает, что такое акции и как на них можно заработать. Пищу для пытливого ума ему дал отец, но тяга к знаниям у самого мальчика не угасает, даже несмотря на обилие терминов и сложность темы. Сургутские ребята регулярно занимают призовые места на всероссийских конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Например, в прошлом году на федеральном этапе «Шага в будущее» 16 человек из нашего города получили призовые места. Некоторых пригласили на учебу в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Так что юные сургутяне имеют полное право отмечать пусть неофициальный, но приятный всероссийский День эрудита. Юлия Плескачева

|

=Материал опубликован 05.02.2020

Фото: архив СургутИнформТВ В Сургуте заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 2%. За неделю количество больных выросло на 44%. Наибольший скачок отмечен среди детей, поэтому школы города перешли на дистанционный режим обучения. «На 5 неделе в городе Сургуте произошел скачок заболеваемости среди возрастных категорий от 7 до 14 лет, это на 57% больше по сравнению с прошлой неделей. А возрастной показатель с 15 до 17 лет превысил с прошлой недели показатель на 84%», — говорит начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Сургуте Юрий Хоменок. Количество заболевших пока растет. Специалисты Роспотребнадзора не могут предугадать, как долго сохранится эта тенденция. В пятницу, 7 февраля, на заседании санитарного противоэпидемического координационного совета будет принято решение о продлении либо завершении карантина. Один из факторов, провоцирующих распространение инфекции, говорят медики, в этом году стала теплая погода. Внеплановые выходные позволят избежать дальнейшего роста заболеваемости среди школьников, уверены специалисты. Что касается работы детских садов, то во всем городе на сегодняшний день закрыты на карантин 4 группы. Сейчас во всех дошкольных учреждениях проводятся дополнительные меры профилактики. «Усиленный утренний фильтр, дополнительный режим обработки помещений — как дезинфекция воздуха, так и самих помещений. Кроме того, ограничение на использование помещений общего пользования, таких как физкультурный зал, там усиленное проветривание, его обработка и так далее», — отмечает заместитель главы Сургута Анна Томазова. Екатерина Дрокина

|

=Материал опубликован 05.02.2020

kamchat.info Ограничение на посещение образовательных учреждений ввели с 5 февраля. В нормативных документах установлены средние значения, превышение которых позволяет определить возможное начало эпидемии респираторно-вирусной инфекции. Показатели для детей в возрасте от 7-ми до 14-ти и от 15-ти до 17 лет превышены от 57 до 84 процентов соответственно. На прошедшем заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета для того, чтобы не допустить высокого подъема заболеваемости, решили приостановить образовательную деятельности в школах и средне-специальных учебных заведениях. «На комиссии принимается решения коллегиально. Роспотребнадзор выносит свои решения, а медицинское звено, главные врачи либо поддерживают, либо нет, или выражают особое мнение», – рассказал начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Юрий Хоменок. В Сургутском районе также отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако там пока ограничительные мероприятия вводить не стали. В Сургуте карантин действует с 5 по 8 февраля. Он не касается дошкольных образовательных учреждений. За исключением четырех групп в четырех детских садах организации работают в обычном режиме. Седьмого числа в Сургуте состоится очередное заседание санитарно-противоэпидемического координационного совета. Там озвучат итоги анализа обращений за медицинской помощью. «В пятницу у нас будет еще один эпиданализ, по которому мы будем принимать решение либо продлевать эти мероприятия ограничительные, либо возобновлять нормальный образовательный процесс», – добавил руководитель ведомства. Дмитрий Круковец

|

=Материал опубликован 05.02.2020

Разделы → Психология → Отдых и каникулы

Фото: iStock Примерно половина российских родителей отправляют детей на лето в детский оздоровительный лагерь. Для маленького ребенка уезжать далеко от родителей на две недели и тем более на месяц — настоящий стресс. Родителям тоже нелегко отпустить его в первый раз, особенно если он еще младший школьник. Как правильно настроить ребенка и себя? Зачем ехать в лагерьДетский оздоровительный лагерь — один из распространенных вариантов отдыха детей. В лагере ребенок найдет новых друзей, ему обеспечат интересный досуг, организуют культурную программу, зарядку и спортивные игры. Кроме того, есть специализированные лагеря, где ребенок может подтянуть английский язык, целенаправленно заняться творчеством или спортом. По данным одного из опросов, более половины россиян никогда не отправляли своего ребенка в лагерь. Родители опасаются антисанитарии, плохих условий проживания, несчастных случаев, отрицательного влияния других детей, отсутствия контроля со стороны взрослых. Многие дети проводят лето в городской квартире или в деревне у родственников. Между тем поездка в лагерь учит ребенка самостоятельности, приносит новые впечатления, помогает наладить контакт со сверстниками. Родителям не нужно придумывать занятия для скучающего дома школьника и беспокоиться о том, что он остается днем без присмотра или будет часами играть в компьютерные игры. Распорядок дня в летнем лагере заставляет детей быть дисциплинированными, чтобы все успевать. Главное, чему научит ребенка лагерь — умению общаться, договариваться, дружить. Дети вместе занимаются, развлекаются, участвуют в соревнованиях, проводят с друг с другом 24 часа в сутки. А еще ребенок наконец отдохнет от мобильного телефона и планшета. На смену им приходят игры на свежем воздухе, викторины, спектакли, вечерние встречи у костра и ежедневные походы на речку. Но чтобы отдых ребенка был максимально комфортным, надо правильно подготовить его к путешествию. Готов ли ребенокВсе зависит от характера ребенка. Активных и общительных детей можно отправлять в лагерь уже с 6-7 лет, если вы уверены, что в лагере внимательные воспитатели и спокойная обстановка. Тех, кто привык проводить много времени дома с родителями, лучше отпустить в первый раз в лагерь позже, лет в 9-10. «Перед тем как решить, отправлять ли ребенка в лагерь, задайте себе несколько вопросов, — рекомендует детский психолог Катерина Демина. — Насколько ваш ребенок самостоятелен? Готов ли он к разлуке? Быстро ли адаптируется к новым условиям? Умеет ли он отслеживать свое состояние? Может ли, например, определить, голоден он или сыт, отчего у него „разрядились батарейки“ — потому что устал, заболел или просто захотел поесть? Все это очень важно. Не менее важно, чем программа лагеря и то, как и кто в нем будет обеспечивать безопасность вашего ребенка». Чтобы поездка в лагерь принесла удовольствие, ребенок уже должен уметь сам чистить зубы, мыться, одеваться, следить за своей одеждой, быть не слишком привередливым в еде. Если ребенок занимается в спортивной секции и уже бывал на соревнованиях в других городах, он лучше подготовлен к тому, чтобы оказаться вдали от родителей. Для младших школьников лучше выбрать лагерь недалеко от дома, чтобы чаще приезжать к нему в гости или в случае неприятностей забрать домой. Кому что нравитсяВыбор лагеря для ребенка — дело непростое. Стоит ответственно подойти к выбору лагеря для ребенка. Нужно выяснить, насколько квалифицированные педагоги и врачи, какое питание, сколько человек в отряде. Глаза разбегаются от вариантов — рядом с городом, или на море, или в горах. «Для российских родителей на первом месте стоит инфраструктура, — считает журналист и специалист в области организации детского отдыха Наталья Лосева. — Сколько детей в комнате, где туалет, есть ли горячая вода? Потом спрашивают про питание, безопасность, и только в самом конце интересуются программой. Это объяснимо: наше неблагополучное прошлое заставляет родителей думать: если я куда-то ребенка отправляю, особенно за деньги, значит, там ему должно быть лучше, чем со мной». Конечно, у родителей далеко не всегда бывает возможность заранее побывать в лагере и пообщаться в вожатыми. Обычно приходится полагаться на отзывы знакомых, рейтинги, картинки и отчеты в социальных сетях. У известных лагерей бывает свой сайт — там можно найти всю необходимую информацию, а также фотоотчеты и новости с мероприятий. Если ребенок едет в лагерь впервые, лучше все-таки выбирать тот лагерь, который рекомендуют ваши знакомые, в котором уже побывали дети примерно того же возраста. Как подготовить ребенкаПеред поездкой надо обсудить с ребенком, как вести себя в разных ситуациях. Рассказать основные правила гигиены: как часто ходить в душ, надевать чистое белье, чистить зубы. Также можно упомянуть возможные конфликты в новом коллективе — он должен знать, как реагировать. Напомните про самые основные правила взаимодействия в коллективе: важно принято делиться с друзьями, помогать другим детям, не разбрасывать свои вещи, не смеяться над другими, не ябедничать. Объясните, что нужно срочно сообщать взрослым обо всех проблемах со здоровьем, от царапин до расстройства желудка. Вещи в лагерь лучше складывать вместе с ребенком — рассказать в каком кармане, что лежит (футболки, трусы, носки и др.). Не рекомендуется давать ребенку в лагерь смартфон, айфон, ноутбук, ценные вещи и деньги. Городской научно-практический центр по защите прав детей «Детство» подготовил памятку для родителей. В ней перечислено, какая одежда и средства личной гигиены понадобятся ребенку, а что лучше не давать с собой в лагерь. Во время отдыха ребенка очень важно поддержать — звонить хотя бы раз в неделю, писать смс, приезжать в «родительский» день. Хорошо, если в смену поедут его братья и сестры — так ребенку будет легче привыкнуть, а они смогут приглядеть за ним. Шестилетнего ребенка лучше отправлять на короткую смену — 7-10 дней. А родителям — самое главное — не паниковать и убедить себя, что лагерь для ребенка станет полезным и нужным опытом. Алиса Ирисова

|

=Материал опубликован 04.02.2020

Разделы → Новорожденный

Фото: Unsplash Одноразовые подгузники, известные также как памперсы, — свидетельство несомненного прогресса человечества и источник спокойствия и свободного времени для многих семей. Но и тканевые подгузники, которые приходится стирать, по-прежнему имеют своих поклонников. Что выбрать: достижения прогресса или бабушкин метод? Попробуем найти конструктивные решения. Использование одноразовых подгузников значительно облегчает жизнь родителям: экономия времени и сил, отсутствие необходимости стирать и гладить пеленки, удобство применения. Когда в начале 90-х годов памперсы появились в нашей стране, ни у кого не было сомнений в правильности их использования. Но в наши дни стремление к естественности и забота об окружающей среде побуждает многих молодых мам к отказу от одноразовых подгузников в пользу пеленок. Некоторые даже утверждают, что памперсов гораздо больше недостатков, чем достоинств. Где правда, а где миф?Памперсы вредны для мальчиков. Противники памперсов много говорят о «парниковом эффекте», который может подавлять сперматогенез и создает риск появления бесплодия в будущем. В реальности же не существует доказательств негативного влияния одноразовых подгузников на репродуктивную функцию мальчиков, ведь до 7-8 лет у них не вырабатываются сперматозоиды, на которые может повлиять повышенная температура яичек. Кроме того, при использовании одноразовых подгузников температура кожи под ними повышается только на 0,5 — 1,0°С, что не дает оснований говорить о стойком парниковом эффекте. Известно, что в западных странах детские одноразовые подгузники широко применяют с начала 60-х годов; значит, прошло достаточно времени для того, чтобы делать выводы. Число бесплодных браков в Западной Европе за последние 15-20 лет увеличилось на 3% и достигает сегодня 15%. В половине таких браков имеется мужской фактор бесплодия. Среди причин мужского бесплодия 36% приходится на перенесенные инфекционные заболевания, в том числе и в детстве. Памперсы вредны для девочек. Есть мнение, что у девочек использование одноразовых подгузников может вызвать воспаление мочевого пузыря. Но цистит— результат ошибок при уходе за ребенком. Неправильная поза девочки во время подмывания способствует занесению кишечной флоры в уретру, из которой патогенная микрофлора попадает в мочевой пузырь и вызывает воспаление. Подгузник может стать косвенной причиной воспаления, только если его не меняют вовремя. Подгузники меняют форму ног. «Форма ног передается по наследству, и ношение подгузника никак не повлияет ни на длину, ни на стройность. А вот недостаточное поступление витамина Д, кальция и фосфора в организм могут оказать негативное влияние на формирования костной ткани. Ношение одноразовых подгузников благоприятно влияет на формирование тазобедренных суставов, потому что ножки оказываются широко разведенными в стороны», — считает врач-педиатр Ольга Ершова. Памперсы вызывают дерматиты и аллергию. У новорожденных детей очень нежная кожа, которая отрицательно реагирует на длительный контакт с мокрой средой. Дерматиты у детей, спящих в подгузниках всю ночь, действительно могут возникнуть, если памперс не подходит малышу по составу, в нем аллергенные ароматизаторы, малыш лежал в испачканном памперсе в течение нескольких часов. То есть проблема может появиться не из-за использования подгузников, а по причине индивидуальной непереносимости ухаживающих лосьонов, входящих в состав подгузника, или плохого ухода. Одноразовые подгузники имеют вредный химический состав. Полиэтиленовая пленка — верхний слой памперса. Пленка из полиолефина не допускает протекания жидкости наружу. Вещество абсолютно безопасное, если не нагревать его до 140°С. Оно приносит вред только при сжигании подгузника, когда выделяются летучие продукты, газы, провоцирующие угрозу удушья, токсичное действие. Внутренний слой изготавливается из безопасных материалов: тканевого полотна, полипропиленовых волокон. Впитывающий слой состоит из целлюлозы и сорбентов. Целлюлоза — натуральный материал без ядов и канцерогенов. Впитывающий сорбент — это порошок или гель, полиакриловый полимер. Он разбухает при впитывании жидкости, не выпускает ее наружу. При производстве сорбента для детских подгузниках используют полиакрилат натрия. Это нетоксичное вещество. Так что никаких объективных причин отказываться от памперсов, связанных со здоровьем и гигиеной, на самом деле нет. Другое дело — индивидуальная чувствительность детей или взгляды их родителей. Другие варианты заботы о младенцеНекоторые мамы используют марлевые пеленки, подкладывая их в специальные фиксирующие трусики. Этот способ хорош для дома, когда есть возможность сразу же заменить намокшие пеленку и одежду на сухие. Стирать марлевые пеленки не сложно, особенно в стиральной машине, и сохнут они очень быстро. Финансовые затраты при этом значительно ниже, чем при покупке памперсов (марлевые пеленки можно сшить самостоятельно), а использованные памперсы, для биоразложения которых потребуются сотни лет, не обременяют совесть родителей. Но, конечно, марлевые подгузники не подходят для долгих прогулок, особенно зимой. Самый дешевый и естественный способ — высаживание. Для этого потребуется, в основном, терпение и внимание мамы. Метод основан на том, что перед тем, как у ребенка подействует желудок или мочевой пузырь, он меняет поведение, тем самым подавая сигнал родителям. После этого у них есть несколько секунд, чтобы достать таз или высадить малыша над раковиной, держа его под коленками. Помочь малышу сделать то, что нужно, можно, включив воду, поглаживая живот, произнося специальные слова («пи-пи»). Основные плюсы высаживания — это отсутствие пеленочного дерматита, поскольку его кожа не контактирует с выделениями. Кроме того, грудничок закаляется, общается с мамой, учит распознавать свои естественные потребности. Минус — то, что способ требует от матери повышенного внимания и некоторых дополнительных усилий, высаживать приходится чаще, чем менять памперс. Навыки коммуникацииДля развития личности важно периодически испытывать дискомфорт. Одноразовые подгузники, в которых всегда сухо, лишают ребенка этого опыта, ему и так хорошо. Соприкосновение с реальностью в виде дискомфорта от мокрых трусов отодвигается на несколько лет вперед. «Опыт показывает, что уже с месяца ребенок может демонстрировать поведением готовность не быть мокрым, — считает нейропсихолог Елена Шугалей. — Ребенок может игнорировать некомфортное состояние как потому, что оно не входит в зону его опыта, так и потому, что оно слишком привычно. Здесь важно соблюдать баланс между нашими усилиями по уходу за ним и собственными коммуникативными навыками крошки. Это именно коммуникативные навыки, требующие нашего пристального внимания и мгновенной реакции. Меня совсем не умиляют годовалые довольные младенцы в рекламе подгузников... Если ребенок в 3 месяца не просится сам, нам как родителям есть о чем задуматься — и именно в отношении коммуникации с ребенком. Мы лишаем его огромного преимущества — первых навыков управления своим состоянием через общение. И первых навыков самостоятельности». Можно попробовать совместить преимущества памперсов и марлевых пеленок. Например, памперсы надевать ночью и во время прогулок или выходов в свет. Дома же можно обойтись марлевыми подгузниками. Чем разнообразнее будет опыт ребенка, тем больше навыков он сможет приобрести. Рано или поздно ребенок все равно научится пользоваться горшком. Поэтому, выбирая вариант действий, ориентироваться надо на себя — что родителям удобно и правильно, то и хорошо для их малыша. Анна Демина

|

=Материал опубликован 04.02.2020

Разделы → Жилье → Законные права

фото www.yandex.ru Он позволит привлекать родителя, проживающего отдельно от ребенка, к оплате расходов на жилье Госдума на заседании 23.01.2020 приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем. Законопроект направлен на обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе «путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением», говорится в пояснительной записке. В соответствии со статьей 86 Семейного кодекса суд при наличии исключительных обстоятельств может привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами, эти суммы выплачиваются сверх алиментов. Такие обстоятельства - болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним, «другие обстоятельства». Перечень особых обстоятельств в этой статье не является исчерпывающим, но из-за того, что указаны лишь те, что связаны со здоровьем ребенка, суды сегодня трактуют ее как предполагающую возмещение расходов, связанных исключительно с лечением и реабилитацией ребенка. В связи с этим предлагается включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать адекватное решение, говорится в сопроводительных материалах. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута (с использованием материалов интернет)

тел. (3462) 36-38-58, 35-83-91 электронный адрес: podrostok@admsurgu.ru |

=Материал опубликован 04.02.2020

фото www.yandex.ru Для предупреждения эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Сургута объявлен карантин. На заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета Сургута было принято решение приостановить образовательную деятельность во всех городских школах с 5 по 8 февраля включительно. Учебные программы и программы дополнительного образования будут реализовываться в полном объеме с применением дистанционных образовательных технологий. Управление документационного и информационного обеспечения, Галина Газарян

|

=Материал опубликован 04.02.2020

Разделы → Психология → Развитие, методики

Фото: Pexels, Unsplash

Чтобы знать язык на уровне носителя, нужно начать его учить в раннем детстве и заговорить на нем до 5‒7 лет. В этом случае есть возможность владеть им свободно. Но раннего старта недостаточно. Нужно еще обеспечить языковую среду, занятия должны приносить удовольствие, а не стресс, преподаватели должны владеть методиками обучения малышей. О том, как появляются билингвы, рассказывают преподаватели современных языковых школ. Билингвизм — свободное владение еще одним языком, помимо родного. Это частный случай полилингвизма (многоязычия), когда человек может свободно говорить на двух и более языках, отличных от родного. Многоязычие бывает сбалансированным, когда говорящий знает на одинаково хорошем уровне несколько языков, и несбалансированным, когда уровень владения языками разный. Кроме того, многоязычие может быть естественным, когда на нескольких языках говорят в обществе (таких стран и регионов в мире очень много; считается, что до 70% населения Земли — естественные билингвы и полилингвы), и искусственным, когда второй, третий и остальные языки дети учат с помощью преподавателей. Многие современные родители хотели бы видеть у своих детей сбалансированное искусственное многоязычие. Зачем им это нужно? Преимущества билингвизмаОчевидные плюсы двуязычия — расширение карьерных возможностей и доступных вариантов при поиске работы, когнитивная гибкость, широкий кругозор, адаптивность. Но есть и другие, возможно, менее очевидные преимущества. Даже при том что сейчас быстрыми темпами развиваются средства устного и письменного автоматического перевода, они не заменят глубокое знание чужого языка. Владение вторым и третьим языками меняет наше мышление, позволяет преодолевать стереотипы родного языка, дает доступ к ментальности других народов. Более того, некоторые билингвы считают (и специалисты их поддерживают), что два разных языка создают две разные личности: мы ведем себя, реагируем и выражаем эмоции по-разному в зависимости от того, каким языком пользуемся. Другое важное преимущество — возможность постоянно держать мозг в тонусе, считает преподаватель английского языка Юлия Григорьева. Это особенно полезно сегодня, когда у нас нет необходимости запоминать разнообразную информацию: мы доверили ее гаджетам, так что эта нагрузка с мозга снята. Чем еще хорошо многоязычие? Основатель международной сети школ английского языка Хелен Дорон утверждает, что знание языков не только дает когнитивные преимущества и способствует успешной учебе, но еще и облегчает коммуникацию, позволяет достичь более глубокого взаимопонимания, обогащает нас через взаимодействие с другими культурами, способствует толерантности. Интенсивность, частота, продолжительностьВсем ли детям по силам полилингвизм? Семейный психолог, директор сети английских детских садов и автор книги о детях-билингвах Надежда Фокина уверена, что противопоказаний нет. Предпосылки для изучения нескольких языков есть у каждого ребенка: если мы говорим на русском языке, мы точно так же могли бы говорить еще хотя бы на одном языке, если бы у нас дома была соответствующая языковая среда. Именно погружение в среду — главный фактор, который влияет на уровень владения языком. Если же у нас нет возможности погрузить ребенка в естественную языковую среду, ее можно создать искусственно, опираясь на вовлекающий ребенка контент, желание ребенка подражать и учиться новому. Хелен Дорон считает, что дети обязательно выучат язык, если будут контактировать с ним с необходимой интенсивностью, частотой и продолжительностью. Раннее начало занятий (в первый год жизни) делает их наиболее эффективными: по словам Надежды Фокиной, «когда мы что-то делаем с рождения, развитие происходит более естественным путем». При этом важно обеспечить интересный для ребенка и адаптированный к его возрасту языковой материал. Должен ли педагог обязательно быть носителем? Конечно, лучше, если это будет носитель языка, но такой вариант редко реализуем, поэтому играть, петь, читать и общаться с детьми на втором языке могут и преподаватели, и родственники, которые достаточно хорошо им владеют. Как создать языковую средуФоновое слушание — ключевое условие раннего овладения языком, утверждает Хелен Дорон. Достаточно включать в фоновом режиме иностранную речь два раза в день по 10‒15 минут, чтобы язык стал частью жизни детей. Игровая форма занятий предполагает, что ребенок не воспринимает изучение языка как труд: для него это удовольствие, источник положительных эмоций. Вовлекать детей в игру должен взрослый, который и сам получает удовольствие от взаимодействия с детьми на новом для них языке. Музыкальная среда, песни и танцы под них на другом языке стимулируют развитие мозга и позволяют развивать в том числе зоны, ответственные не только за обучение языку, но и за способности к математике. Вообще, если мы задействуем при обучении несколько органов чувств, такое обучение стимулирует активность в зонах обработки информации и благодаря этому становится более эффективным. Наконец, мы можем использовать разнообразные возможности цифровой эпохи: уроки онлайн, диски, аудио, видео, интерактивные приложения. В интернете можно найти бесплатные ресурсы для детей разного возраста, которые создают языковую среду и позволяют практиковаться в языке. Они принесут больше пользы, если родители учат язык вместе с ребенком, могут спеть с ним песенку или обсудить сюжет мультфильма. Роль родителей в обучении языкуСовременные родители тревожатся о развитии ребенка с момента его рождения. Они хотят непременно заниматься с ним, хотя далеко не всегда имеют к этому склонность. На самом деле родители совершенно не обязаны с радостью заниматься с детьми языковыми играми, объясняет Юлия Григорьева. Некоторым мамам это не нравится, поэтому они не могут передать ребенку любовь к языку. В этом случае нет смысл принуждать себя. Самый главный принцип в обучении языку в раннем возрасте — эмоциональное благополучие ребенка, подтверждает Хелен Дорон. Все, что вызывает стресс в семье, не стоит затраченных усилий. Важно, чтобы родители разговаривали с детьми на том языке, на котором им комфортно. Если же взрослые чувствуют себя неуютно, говоря на чужом языке, то будет лучше, если они будут общаться с ребенком на родном языке, а обучение второму языку поручат специалистам. Если ребенок растет в двуязычной семье, то наиболее эффективным будет общение по принципу «один человек — один язык». В этом случае дети учат язык отца не как иностранный, а как второй родной. Если ребенок с самого начала разделяет языки на мамин и папин, ему будет легче не путать слова. Если же родители хотят вырастить билингва, но сами не знают иностранных языков, можно выделить в доме зоны, где говорят только по-английски, или использовать куклу, которая умеет говорить только по-французски, советует Юлия Григорьева. Есть ли недостатки у раннего билингвизма?Иногда родители считают, что одновременное изучение нескольких языков может навредить ребенку: он будет путать слова и языки, может заикаться, позже начнет говорить на родном языке. Как с этим быть? Некоторые специалисты также предостерегают против занятий иностранным языком в дошкольном возрасте. Но преподаватели-практики уверены, что раннее погружение в языковую среду при игровой форме занятий приносит только пользу. Даже если ребенок сначала смешивает слова разных языков, мозг постепенно справится и разложит всё по полочкам, уверена Надежда Фокина: «Пусть путает слова на трех языках — это прекрасно!» Есть ли данные о негативном влиянии полилингвизма на когнитивные способности ребенка? Если ребенка заставляют заниматься, это будет наносить ему эмоциональный вред, но во всем остальном никакого вреда нет, настаивает Хелен Дорон. Чем раньше, тем лучше, чем больше, тем лучше! Исследования показывают, что овладение языком на уровне носителя возможно только в том случае, если ребенок уже говорит на языке в 5‒7 лет. При более позднем обучении мы можем блестяще выучить язык и свободно говорить на нем, но некоторые тонкости грамматики останутся для нас недоступны. Хелен Дорон приводит в качестве примера конструкцию I let you do it / I let you to do it. Только носители языка могут правильно выбрать вариант с to или без to в зависимости от контекста. Ксения Киселева

|

=Материал опубликован 03.02.2020

Разделы → Психология → Воспитание

Фото: Коллекция/iStock

Одни дети боятся собак и незнакомых людей. Других пугают громкие звуки и необычная еда. Третьи впадают в настоящую панику, когда в машину заползает паучок или жук. Случается, что ребенку страшно читать стихотворение на утреннике или просто оказываться в большой компании. У этих разных страхов есть общие признаки. Как понять, что страх причиняет ребенку страдания, снизить уровень тревожности и помочь ребенку справиться со своими переживаниями? Разбираемся вместе с клиническим психологом Екатериной Жуйковой. Роль страха в развитии ребенкаСтрах — это необходимое для жизнедеятельности переживание, нормальная реакция, которая в большинстве случаев адекватна ситуации. Если бы у нас не было страха, ни мы, ни наши дети не могли бы выжить. Страх грудного ребенка — это сигнал маме. Когда малыши реагируют на боль и дискомфорт — это очень резкая ситуативная реакция, которая нужна для того, чтобы мама могла прийти на помощь. Когда ребенок находится в близком слиянии с матерью, он чувствует себя в безопасности: в этом заключается суть привязанности. Развитие привязанности формирует у ребенка ощущение безопасности мира, что в дальнейшем придаст ему сил в процессе сепарации (отделения) от матери. Самое заметное психологическое отделение от значимого взрослого происходит у ребенка к 3 годам. Если в этом возрасте малыш умеет распознавать свои чувства, то страх и тревога в таком случае могут стать для него как бы «родительской рукой», которая сможет его остановить в опасной ситуации. Когда ребенок волнуется («А стоит туда лезть или не стоит?», «А можно подойти к этой собаке?», «А стоит разговаривать с этим мужчиной?»), по сути, он слушает своего внутреннего родителя, который постепенно начинает в нем зарождаться. «Если у ребенка нет страха и нет тревоги, сепарация и развитие вообще невозможны, потому что нет контроля и внутреннего анализа того, какие последствия могут возникнуть, — утверждает клинический психолог Екатерина Жуйкова. — Страх, который возникает ближе к 3 годам, часто идет рука об руку с некоторой взрослостью, которая появляется у ребенка. Более „взрослые“, более разумные дети испытывают страхи и тревогу гораздо чаще. Многие классики психологии говорят, что только развитая психика может тревожиться и бояться. Для понимания разных страхов и тревог, возникающих у ребенка, нам важно осознавать, что именно готовность быть отдельным, быть взрослым связана с нарастанием тревоги и страха». Родители чаще беспокоятся, если их дети пугливы. Но есть и другая крайность — бесстрашные дети. Обычно они очень сложно отделяются от матери. В этом случае срабатывает система сообщающихся сосудов: если у ребенка нет страха, приходится кому-то этот страх брать на себя, так что за них тревожатся родители. Им приходится постоянно и во всем ребенка контролировать, проверять каждый его шаг. Это часто приводит к тому, что бесстрашные дети более инфантильны. Они остаются «вечными» детьми, потому что все время находятся под опекой того, кому за них (то есть вместо них) страшно. Степени проявления страха1. Смущение. Ребенок стесняется попросить воды, не может поздороваться, рассказать стихотворение. Это небольшой страх, который доставляет легкий дискомфорт. Смущение может помочь себя организовать. Если легковозбудимый ребенок смущен, это может заставить его вести себя более спокойно. 2. Волнение. В этом случае страха становится чуть больше. Мы начинаем переживать, что будет дальше. Появляется более развернутое чувство. Волнение на самом деле иногда мешает. Мы не может подобрать правильные слова, не можем с какими-то задачами справиться. Но волнение бывает и полезным. Без волнения часто не получается отнестись к делам ответственно. Волнение мобилизует, позволяет лучше подготовиться. Организованность часто связана с волнением. 3. Беспокойство. Это более сильная степень проявления страха. Оно может доставлять дискомфорт и мешать мыслить позитивно. 4. Тревога. Тревога связана с будущим. В этом случае ребенок еще не находится в пугающей ситуации, но уже волнуется. Никакие монстры не появились из-за угла, но он тревожится, что они могут появиться и что-то плохое произойдет. Особенно этой тревоге подвержены дети более старшего возраста. У малыша эту тревогу мама может в значительной степени снизить. А вот справиться с тревогой у детей в возрасте от 7 лет маме бывает очень сложно. Бессмысленно в такой ситуации говорить ребенку: «Да не переживай!», «Ничего страшного!» С этой тревогой справиться может только он сам. Классический страх темноты — это тревога. Это развернутый страх, который появляется в детском возрасте. Если удастся с ним справиться, то в дальнейшем эту схему можно применять и для борьбы с другими страхами. 5. Страх. Это комплекс реакций, который связан с тем, что происходит в настоящем, прямо сейчас. В состоянии страха выделяется адреналин, повышается пульс, учащается дыхание. Появляются тревожные мысли: «Откуда угроза?», «Где угроза?» А другие мысли уходят в тень. Если ребенок использует стратегию убегания от страха или агрессии, то страх закрепляется. Особенно когда родители эту реакцию еще и подкрепляют. 6. Паника. Это очень высокий уровень проявления страха, который способен довольно сильно повлиять на все аспекты жизни. 7. Фобия и тревожное расстройство полностью меняют жизнь и ребенка, и семьи. Когда страхи становятся проблемойРаньше считалось, что детские страхи ребенок перерастает, что они не создают ему проблем во взрослом возрасте, но последние исследования показали, что это не так. «7% детей страдают от тех или иных тревог и страхов, а к 20 годам — 20%. Это говорит о том, что тревога у детей нарастает. У современных детей высокий уровень тревожности и недостаточный навык совладания со страхами и тревогами», — рассказывает Екатерина Жуйкова. Признаки проблемыСтрах не проходит или проявляется в неадекватном страху возрасте. Обычно с 2–3 лет появляется страх громких звуков, с 3 лет — страх темноты. Дальше появляется страх разлуки с мамой, потом — социальные страхи. Если страхи появляются в неадекватном возрасте, например, ребенок боится, что мама уйдет, в 7–9 лет, это тревожный сигнал. Такое состояние не пройдет само по себе и скажется на формировании личности: ребенок будет воспринимать себя как человека, который боится. Если ребенок постоянно испытывает страх, это влияет на его здоровье и физическое развитие. Тревога мешает развитию и «закрывает» значимые части жизни. Самый типичный пример — отказ ходить на занятия. Ребенок может быть прекрасно подготовлен, но идти в коллектив отказывается. Тревога и страх крайне болезненны. Бывают такие дети, которые могут кричать, испытывать злость, требовать, чтобы немедленно убрали то, что их беспокоит. Возможны еще какие-то яркие реакции. Если тревога и страх настолько болезненны, что после приступа ребенок истощен, то, конечно, тоже стоит обратиться за помощью. Страхи длительно сохраняются без позитивной динамики. Если вы что-то предпринимаете, но явных изменений не происходит, лучше проконсультироваться со специалистом. Страх и тревога не позволяют справляться с повседневными задачами или даже вызывают регресс в развитии. Например, ребенок боится есть. Он опасается, что еда вредная, что она причинит боль и так далее. Бывают дети, которые боятся ходить в туалет. Страх связан с развитием мышления и воображенияБлиже к 3 годам активно развивается воображение, которое тесно связано с развитием интеллекта и мышления. Именно воображение, способность представлять себе что-то, позволяет в дальнейшем решать абстрактные задачи. Формирование таких навыков — необходимый этап в развитии. «Это происходит потому, что родители чаще занимаются интеллектуальным развитием, — объясняет Екатерина Жуйкова. — Ребенок умеет найти информацию, проанализировать, сделать выводы, но не может эту информацию переварить. Тревожные дети — часто слишком „умные“. Эмоциональное развитие — это когда ребенок может определить свои чувства, может отделить мысли от чувств, мысли от действий, может регулировать свои чувства, отделить реальность от того, что у него внутри». Почему дети боятся1. Детей слишком оберегают от трудностей Современный мир, с точки зрения родителей, опасен, и дети в нем — особая ценность. Родители стараются обеспечить своему ребенку полную безопасность, оградить его от любых неприятностей. Усиление контроля и защищенности снижает способность ребенка справляться с миром. У него нет опыта борьбы со страхами. Задача справляться с трудностями перед современными детьми вообще не стоит. Сначала это стратегия родителей — избегаем трудностей, ничего не пугаемся, потом она становится стратегией ребенка. Чем больше защиты и комфорта (а это тенденция современного общества), тем больше страхов. Золотую середину найти очень трудно, но нужно стремиться к балансу. 2. Дети слишком включены в жизнь взрослых Ребенок сегодня знает обо всем, что происходит во взрослом мире. Если родители не могут себе представить, как они будут общаться без ребенка, это значит, что ребенок включен в их отношения. В результате у ребенка возникает гиперответственность, что приводит к так называемой «перевернутой иерархии»: ребенок становится главным в семье, и от этого ему очень страшно. В такой ситуации он понимает, что ему не на кого рассчитывать. 3. Родители слишком тревожатся В таких семьях возникает цепная реакция: родители тревожатся — ребенок чувствует это, но не понимает причину. Потом родитель справляется с тревогой, но ребенок не видит выхода и объяснения состояния родителя, и тогда он ищет, куда «прилепить» тревогу. Взрослому необходимо рассказать ребенку о механизме, на который он опирается, чтобы бороться с тревожными переживаниями. 4. Дети чувствуют высокий уровень напряжения в обществе Этот фактор очень влияет на детей. Его невозможно изменить, но обязательно нужно с ребенком об этом говорить. Объясните ребенку, как устроена жизнь в больших городах, какие проблемы бывают у взрослых, расскажите, почему тревога усиливается, когда людей становится больше. Чем могут помочь родителиЕсли вы сможете хотя бы немного ослабить воздействие каждого из факторов, повышающих тревожность, то этим уже существенно улучшите состояние ребенка. Конструктивное поведение, которое родители могут показать ребенку, выглядит примерно так: не «Давай убежим» или «Давай разрушим», а «Давай посмотрим на эту тревогу», «Ты сможешь». Если ребенок сумеет не прятаться от тревоги, находиться рядом с ней, это и будет опытом совладания с тревогой. То, чем мы можем помочь ребенку, — это быть рядом и развивать в нем способность смотреть на свой страх. Часто родители берут на себя функцию «нападения». Например, запирают ребенка в темной комнате: «Справляйся со страхом». В результате такого подхода у ребенка может появиться травматический опыт. Другие родители предпочитают стратегию избегания, полностью избавляя ребенка от пугающей ситуации, — например, убирают все предметы, вызывающие тревогу, и полностью ограждают ребенка от переживаний. Обе эти стратегии в конечном счете только увеличивают страх и тревогу. Задача родителей — объяснять происходящее, делать мир более понятным, не впадая в крайности. Анна Демина

|

=Материал опубликован 03.02.2020

Разделы → Школьники → Развитие, методики

Фото: iStock В школьных программах и учебниках по ОБЖ появятся новые модули. Детям расскажут о том, как не стать жертвой манипуляции в интернете, как избегать конфликтов в школе, противостоять кибербуллингу, игромании и другим рискам. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов говорил на встрече с директором Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлией Шойгу, руководителем липецкой областной общественной организации "Поиск пропавших детей" Вячеславом Телиным и уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области Юрием Тараном. Эксперты предложили издать новые учебники по ОБЖ, переобучить преподавателей-предметников для работы с детьми в новых "цифровых" условиях и наладить системную работу с родителями: рассказывать им, какие угрозы существуют в интернете. "Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в соцсетях, в реальной жизни. Конечно, нам необходимо ограждать их от этого, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Не менее важно научить их самостоятельно реагировать на угрозы. Мы должны не утаивать проблемы от детей, а называть вещи своими именами. В учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях". Также Сергей Кравцов отметил: необходимо создать доступные, "говорящие на языке школьников" источники информации по проблемам безопасности в сети и кибербуллингу. Нужны альтернативные ресурсы, которым будут доверять дети. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала о том, что системная работа над обновлением содержания предмета ОБЖ идет уже около полутора лет. И акцент в новой программе сделан не на жесткий контроль, а на просвещение. На то, чтобы доступным языком рассказать ребенку, как не попасть в опасную ситуацию, избежать ее. Напомним, ранее на встрече с общественностью в Липецке президент Владимир Путин поручил главе Минпросвещения проработать эту тему. Он отметил, что необходимо включить в курс школьного обучения вопрос противодействия "группам смерти". Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 03.02.2020

Разделы → Школьники

Если ученик ошибся, например, в ударении, но тут же сам себя поправил - баллы за это ему не снижают. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Все девятиклассники пройдут итоговое собеседование 12 февраля. За какие ошибки могут снизить баллы? Что в этом году изменилось в заданиях? И кто такой "знаменитый ученый Вернонский"? Подробности рассказала ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений, руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов для государственной итоговой аттестации по русскому языку Ирина Цыбулько. Ирина Петровна, так о чем спросят школьников на устном экзамене? Ирина Цыбулько: Сразу уточню: это не экзамен. Получить "зачет" на итоговом собеседовании - значит заработать допуск к основным экзаменам. Собеседование позволяет понять, умеет ли выпускник девятого класса осмысливать прочитанное, работать с дополнительной информацией, логично строить высказывание. Владеет ли нормами современного русского литературного языка. Всего будет четыре задания. Первое - чтение вслух текста объемом до 200 слов. Это всего несколько абзацев, посвященных выдающимся людям России. В числе прочего оценивается темп, интонация, проверяется умение видеть и использовать графические символы. В частности, знак ударения. Кроме этого, необходимо правильно употребить форму имени числительного, записанного цифрой. К примеру, "продолжительность полета Гагарина равнялась 108 минутам". Во втором задании нужно пересказать прочитанный текст и постараться органично вплести в свою речь предложенную цитату. Третье задание - монолог. И здесь уже у выпускника появляется выбор: о чем он будет говорить. Скажем, это может быть описание фотографии. Тематика самая разная: "Путешествие", "Прогулка всей семьей", "Праздник" и т.д. Еще вариант - повествование на основе жизненного опыта. Например, об интересной экскурсии, первом учителе или посещении концерта. Можно выбрать и рассуждение по поставленному вопросу. Вот примеры прошлых лет: "Всегда ли нужно следовать моде?", "Нужно ли воспитывать характер?", "Нужны ли домашние задания в школе?" . После монолога экзаменатор-собеседник задает три вопроса по теме, а девятиклассник ему отвечает. Диалог и есть последнее задание итогового собеседования. В ЕГЭ и ОГЭ последнее задание всегда самое сложное. В собеседовании это правило действует? Ирина Цыбулько: Нет. С диалогом ученики справляются хорошо, здесь помогает собеседник-экзаменатор. Это могут быть не только преподаватели русского языка, но и других предметов. Если же учащийся произносит фразы типа: "Я не знаю", "У меня нет никаких интересов", "Мне нечего рассказать", если отвечает односложно "да" - "нет", то экзаменатор-собеседник старается разговорить ученика, эмоционально расположить его к беседе. Собеседование как допуск к экзаменам проводится в России всего второй раз. Что изменилось в 2020 году? Ирина Цыбулько: Структура работы осталась прежней. Но абсолютно во всех заданиях появился новый языковой материал - новые герои, новые темы, новые вопросы. Все они держатся в строгом секрете. Увеличился максимальный балл. Если в прошлом году можно было набрать 19 баллов, то в этом - уже 20. Для зачета требования тоже повышены: не девять баллов, а десять. Мы изменили и критерии оценки второго задания. Разработчики добавили важное уточнение: пересказать текст нужно именно подробно, а не кратко. За какие ошибки могут снизить баллы? Ирина Цыбулько: Каждое задание оценивается по специальным критериям. В зависимости от них учитываются те или иные ошибки. Например, при чтении текста вслух ученики часто допускали орфоэпические ошибки в словах, в которых уже стоит знак ударения, искажали имена собственные (Вернонский вместо Вернадский), неправильно ставили ударение в терминах (минералогия, кристаллография), а также научной и публицистической лексике (естествоиспытатель, генералиссимус). Безусловно, снижались баллы за грамматические ошибки при склонении имен числительных. Пересказ оказался самым сложным. За выполнение этого задания в прошлом году около 40 процентов девятиклассников получили "нули" по одному из критериев. Школьники искажают содержание текста, придумывают вместо него что-то свое. Иногда пропускают целые абзацы, не различают главной и второстепенной информации, допускают огромное количество повторов, не понимают значение отдельных слов. Так, можно было услышать "тщательно" вместо "тщетно", "было поручено звание" вместо "присвоено звание". Конечно, за такие ошибки баллы снижаются. Но почему выпускники девятых классов так плохо пересказывают? Этому ведь учат малышей еще в началке. Ирина Цыбулько: Действительно, в начальной школе дети пересказывают прочитанные сказки и рассказы. Но вот в средних классах на уроках русского языка все больше внимания уделяется письменной речи. Да и проверить знания каждого ученика гораздо проще в форме теста или диктанта. Учителю не нужно тратить время, выслушивать ответы у доски... Это, конечно, не единственная причина. Сказывается и тенденция к господству письменной речи, и нежелание читать большие тексты, и жизнь в сети Интернет… В итоге мы видим, как сокращается словарный запас детей, игнорируется логика построения высказывания, снижается понимание чужих текстов, а лексика заменяется сленгом. Речь становится беднее и порой превращается в совсем уж хаотичный поток мыслей. Но это все-таки спонтанная речь. Могут ли выпускнику все-таки простить хоть какие-то ошибки? Ирина Цыбулько: Если ученик ошибся, например, в ударении, но тут же сам себя поправил - мы эту ошибку не засчитываем. Это же правило действует в отношении пауз, "слов-заполнителей" типа "эээ", "гм". Все они дают подростку возможность выстроить свою речь, задуматься о том, что сказать дальше. Поэтому баллы за это снижать нельзя. Ваш совет выпускнику: как потренироваться в красноречии? Ирина Цыбулько: Мы не проверяем красноречие, а оцениваем базовые речевые навыки. Опыт прошлого года показал: 98 процентов ребят получают "зачет". И даже у тех, кто не сдаст с первого захода, будут еще две попытки - 11 марта и 18 мая. Главный совет: откройте и внимательно прочитайте демонстрационный вариант на сайте Федерального института педагогических измерений. Потренируйтесь выполнять задания дома. Собеседниками могут быть родители, друзья, братья и сестры. Все, с кем бы хотелось поговорить. Ничего страшного на испытании не случится. Собеседование проводится в той же школе, где вы учитесь, и занимает 15-16 минут. Можно закончить чуть раньше или чуть позже - все индивидуально. У каждого задания кроме диалога есть время на подготовку. И есть поля для заметок: на них можно составить короткий план, записать ключевые даты, имена, удачную мысль. И рискну дать еще один совет: постарайтесь больше общаться. Причем в реальном мире, а не только в соцсетях и мессенджерах. Живое общение - это большая ценность. У вас еще есть время в этом убедиться. Попробуйте! |

=Материал опубликован 03.02.2020

Разделы → Психология → Воспитание

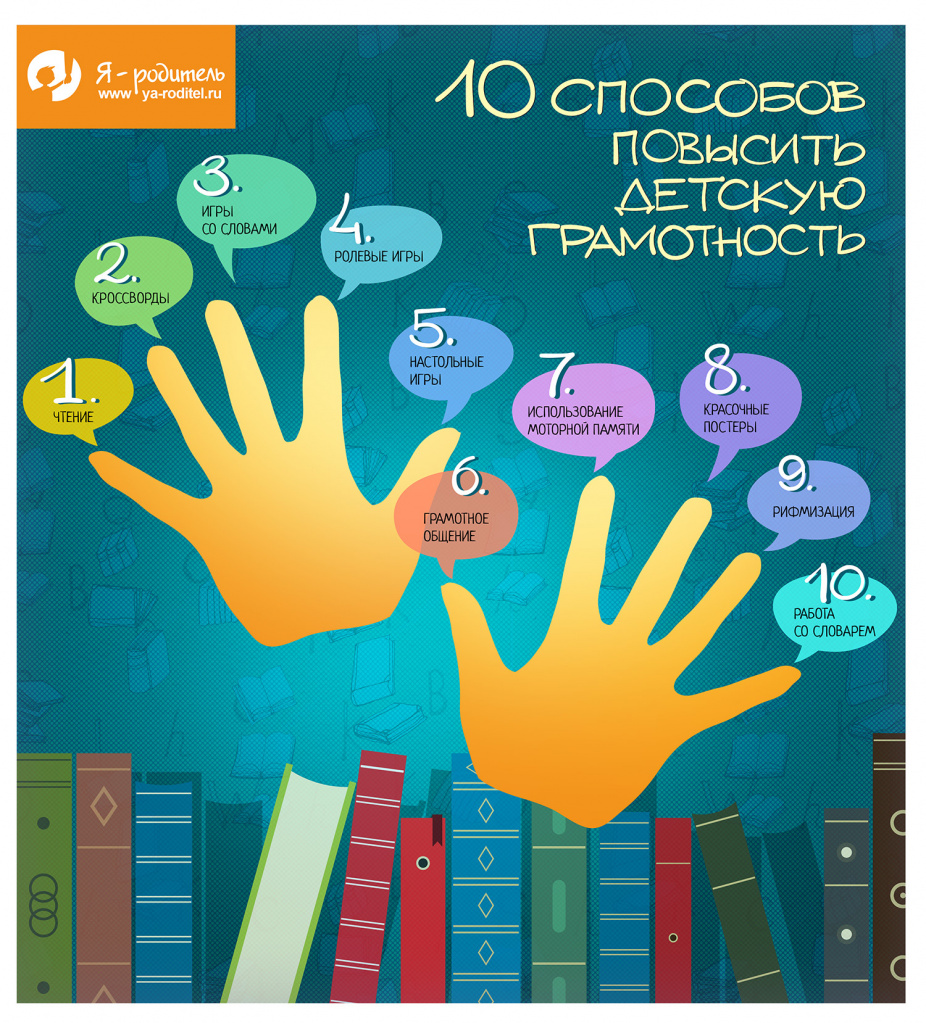

Фото с сайта sunhome.ru Грамотность – это умение читать и говорить, правильно расставляя ударения, а также писать без ошибок. Этот навык можно развивать и тренировать, как и любой другой. В компьютерную эру школьники предпочитают играть в интернете или посещать различные сайты, где часто используются сокращения, сленг, некорректное обращение с орфографией, что невольно переносится в разговорную и письменную речь. Как помочь детям повысить грамотность? Самостоятельное чтениеСамостоятельное чтение не только расширяет словарный запас, но и буквально помогает запомнить написание этих слов, поэтому чем больше ребенок будет читать, тем грамотней он будет. КроссвордыКроссворд – настоящая зарядка для ума и возможность запоминать правописание слов. Сегодня издается множество детских кроссвордов. Если вам удастся заинтересовать ими ребенка, то впоследствии можно даже пробовать составлять ребусы, шифры, шарады. Важно помнить, что разгадывание кроссвордов не должно превращаться в обязательное обучающее занятие с принуждением. Процесс должен доставлять детям удовольствие. Игры со словамиДлительная поездка или просто прогулка могут стать отличным поводом поиграть в слова:

Ролевые игрыМладшие школьники любят играть в учителей, дикторов, журналистов. Стоит поощрять такие занятия. Пусть «педагоги» проверяют диктанты и ищут ошибки, а поменявшись с вами местами, диктуют и рассказывают о правилах. «Дикторам» и «журналистам» будет интересно поработать с диктофоном или с видеокамерой, которая сейчас есть во всех телефонах. Пусть ребенок запишет свою речь на диктофон или сделает видеоклип — со временем он исправит множество речевых ошибок: неправильное построение предложения или использование слов-паразитов. Общение с грамотными людьмиИменно родители и близкое окружение становятся для ребенка источником информации о правильном произношении слов, расстановке ударений и грамотной речи. Старайтесь больше общаться с ребенком, не коверкая слова и не сюсюкая. Деликатно поправляйте. Слушая вас, дети в разы быстрей запомнят, когда и какие слова и обороты речи следует применять.  Использование моторной памятиДля запоминания слов задействованы все области мозга: слух, зрение, моторика. Упражнения на двигательную память — спасение для тех, кто постоянно "витает в облаках" и пропускает мимо ушей важную информацию — собственно запись слова. Эти игры не только обогащают словарный запас ребенка, но и повышают грамотность.