Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Разделы → Школьники → Развитие, методики

Информацию об актированных днях в Сургуте можно получать в «Мобильном приложении горожанина». Новая функция заработала в феврале этого года. Для удобства пользователей PUSH-уведомления приходят на мобильные устройства. В приложении можно просматривать журнал актированных дней за год. В нем цветом выделяются актировки на текущую дату. Также о наличии актировок приложение сигнализирует на главном экране. Для использования этой функцией регистрация в приложении не требуется. Официальным источником информации об актировках для мобильного приложения горожанина выступает сервис актировок Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры. Подробнее с новой функцией можно ознакомиться на официальном сайте МКУ «УИТС г. Сургута» в разделе «Мобильное приложение горожанина». Управление документационного и информационного обеспечения, Галина Газарян

|

=Материал опубликован 13.02.2020

Разделы → Психология → Воспитание

Фото: iStock

Гаджеты лишают нас возможности мыслить творчески, делают примитивнее, ставят под угрозу развитие новых поколений? В пользу этой точки зрения высказался психотерапевт Андрей Курпатов. Какие у нас есть основания для тревоги и имеются ли другие мнения на этот счет? Переход от Гутенберга к ЦукербергуСбербанк, год назад создавший Лабораторию нейронаук и поведения человека, в этом году посвятил традиционный деловой завтрак на полях ВЭФ в Давосе теме «Личностная трансформация в эпоху цифрового развития». Выступление на этом завтраке научного руководителя Лаборатории Андрея Курпатова, рассказавшего о том, «Чего ждать от цифровизации человека?», вероятно, подпортило аппетит его гостям. Для начала Андрей Курпатов заметил, что «мы — то, какую информацию мы потребляем», и назвал изменения, вызванные массовым распространением гаджетов, «переездом из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга»: из текстовой цивилизации, цивилизации системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни системного. Новые методы нейронаук позволили буквально «заглянуть внутрь» живого мозга. В результате выяснилось, что он работает иначе, чем ученые предполагали ранее. По мнению Курпатова, у мозга есть три базовых режима: один из них (центральная исполнительская сеть) предназначен для потребления информации, другой (сеть выявления значимости) нужен для ориентации в незнакомой ситуации и, наконец, самый важный режим, когда активны максимум областей, — дефолт-система мозга. Она активируется, когда мозг думает ни о чем и обо всем сразу. Именно в таком состоянии приходят самые интересные решения и инсайты, именно в нем случаются озарения, когда хочется воскликнуть «Эврика!» А еще в этом режиме устанавливаются связи между разными областями мозга. «В течение первых 25 лет жизни наши нейронные клетки связываются друг с другом в отдаленных отделах мозга, прорастают нейронные связи и образуют те самые нейронные сети, которые будут отвечать за три базовых режима работы, — объясняет Андрей Курпатов. — Когда мы рождаемся, наши связи в мозге локальные, и чтобы научиться концентрировать внимание, ориентироваться в ситуации, думать, нам нужно 25 лет жизни». Все это время мы программируем свой мозг, по существу, создаем свои нейронные сети и в результате получаем сервер, который будет отвечать за процессы мышления в нашем взрослом возрасте. Гаджеты мешают мыслитьРазные системы работы мозга являются антагонистами. Мозг детей, которые постоянно находятся в перенасыщенной информацией среде, не имеет возможности перейти в дефолтный режим, а значит, система, ответственная за креативное мышление, подавляется. В режиме потребления информации активна центральная исполнительская сеть; это лишь небольшая область мозга, то есть мозг, по сути, находится в спящем режиме и не развивается. «Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из Твиттера и Инстаграма, редко включают голову; они мыслят стереотипно, шаблонно и не развиваются». Андрей Курпатов Затем он привел такие цифры: что в США, что в России 40% детей до 10 лет практически постоянно находятся онлайн, то есть потребляют информацию. В подростковом возрасте (14–18 лет) таких уже больше 60%. «Они отправляют свой сервер мышления в спячку. Или он у них не формируется», — отмечает он. Какие тут еще есть проблемы?

Психотерапевт считает, что есть и другие последствия злоупотребления гаджетами. Активных пользователей соцсетей чаще посещают депрессивные и суицидальные мысли, у них чаще наблюдается самоповреждающее поведение. Эксперт опирается в своих выводах на несколько международных исследований. Решение, которое он предлагает, — строгое соблюдение правил цифровой гигиены, которая, по его словам, «сейчас уже должна стать нормой жизни». Педиатры рекомендуют соблюдать балансНад этими правилами не первый год работают американские педиатры, которые уже много лет изучают воздействие экранного времени на здоровье, поведение и развитие детей. В первую очередь их интересуют практические вопросы: с какого возраста можно давать детям телефон или планшет, сколько часов в день можно проводить за экраном без вреда для здоровья и что будет, если превысить это время. Самые свежие рекомендации содержатся в Заявлении Американской академии педиатрии (ААП). В нем родителям советуют в играх с дошкольниками отдавать предпочтение творчеству. Малышам общаться с экраном лучше в присутствии мамы или папы. Для детей школьного возраста основная рекомендация — баланс медиапотребления и других видов деятельности. И здесь особенно важна роль родителей и их собственных привычек. «Родители могут устанавливать ограничения, однако главный залог успеха — осознанное медиапотребление всех членов семьи», — отмечает соавтор заявления Меган Морено. А ее коллега Иоланда (Линда) Рейд Хассиакос добавляет: «Несмотря на активное развитие цифровых технологий, принципы воспитания детей остаются прежними. Родители выполняют важную роль, помогая детям и подросткам ориентироваться в медиасреде точно так же, как помогают им изучать реальный мир и правила поведения в нем». Вот еще некоторые из рекомендаций AAП по детской цифровой гигиене.

Несмотря на многочисленные рекомендации педиатров, психологов и педагогов, по всем вопросам цифровизации продолжаются дискуссии и в родительском сообществе, и среди специалистов. В частности, обсуждению влияния гаджетов на здоровье и развитие детей посвящен новый номер журнала «Дети в информационном обществе». Экспертов беспокоит качество сна, использование гаджетов в школах, малоподвижный образ жизни современных детей и проблемы со зрением, эффективность родительского контроля. Современные дети растут в мире, где цифровые технологии и медиа играют огромную роль. Нынешнее поколение родителей первым столкнулось с необходимостью готовить детей к жизни в новой реальности и одновременно осваивать эту реальность самим. И сегодня это, пожалуй, не менее важная родительская обязанность, чем научить пользоваться деньгами или объяснить принцип работы светофора. Игорь Александров

|

=Материал опубликован 12.02.2020

Разделы → Психология → Воспитание

Фото: Коллекция/iStock

В детстве каждый день приносит новые загадки, многие явления кажутся таинственными, слова взрослых и истории из книг тоже не всегда понятны. Интерес маленького ребенка к секретам можно использовать, чтобы развивать его через игру. О том, какие игры понравятся малышам и какая от них польза, рассказывает психолог и дефектолог Оксана Барсукова. Новая информация приносит удовольствиеПочему, если положить маленький шарик на ладошку, а потом сжать ладошку в кулачок, шарик не будет видно? Почему так весело играть в прятки? Что будет, если спрятать игрушку в миске с рисовой крупой? А что лежит в коробках и банках у мамы на полках, что спрятано за дверцами в шкафах?.. Любому ребенку интересны повседневные жизненные процессы, в которых для него есть загадка. Не менее интересны ему игры, которые содержат элемент тайны, потому что, раскрывая секрет, дети получают новую информацию, новый результат, новые впечатления. Стремление маленького человека к неизведанному огромному миру заложено природой: сначала младенец поворачивается в сторону резкого звука, потом из любопытства поднимает голову, садится, чтобы получше все рассмотреть, подползает, а затем подходит или подбегает к интересному предмету. За короткий период раннего детства ребенок овладевает большим количеством новых умений и навыков. Тем не менее процесс развития не происходит сам собой, лишь только благодаря возможностям, которые заложены природой. Нужны дополнительные разнообразные воздействия со стороны окружающих, в том числе родителей. Какая польза от секретиковОбщаясь с ребенком, можно воспользоваться его природным любопытством, стремлением открывать новое, чтобы развить и закрепить новые навыки и умения. Для этого прекрасно подойдут «игры-секретики». 1. Играя, ребенок учится выражать свои эмоции, понимать их. Это, в свою очередь, помогает распознавать эмоциональное состояние окружающих. 2. Стремясь раскрыть «секретик», ребенок учится концентрировать внимание. Для детей раннего возраста характерны колебания во внимании, оно не отличается устойчивостью. Но в 2–3 года им полезно учиться направлять свое внимание на новые явления и удерживать его. Этому способствует изучение игрушек с секретом, сосредоточенность на речи и действиях взрослого, который играет с ребенком. 3. Когда секрет раскрыт, ребенок радуется, ощущает себя успешным и компетентным. Это важно для развития у него инициативы, самостоятельности, уверенности в себе. 4. Если игра проходит в сопровождении взрослого, если взрослому самому интересно играть, то ребенок ощущает: ему есть с кем разделить свои интересы. Чувство единения с родителем играет важную роль в развитии. Варианты игр для самых маленькихВ эти игры с детьми 2–3 лет обычно играют педагоги, но их вполне можно перенести в домашнюю обстановку. Гость из музыкальной шкатулки В шкатулку нужно заранее положить фигурку какого-нибудь сказочного персонажа или животного. Когда взрослый медленно открывает крышку, ребенок, как завороженный, слушает мелодию и смотрит, кто же «выберется» из коробочки. Расскажите ребенку о персонаже, которого вы достали из шкатулки, познакомьте их. Можно потом попросить ребенка нарисовать этого героя или сделать аппликацию на тему. После этого «гость из шкатулки» поблагодарит ребенка, расскажет, как ему понравилась детская поделка, и «вернется» в шкатулку. Поиск игрушки в мешке с наполнителем Мешочки с разными наполнителями — фасолью, рисом, любой другой крупой, кинетическим песком — очень нравятся малышам. Играть с ними можно, если вы положите внутрь еще и несколько небольших игрушек разной формы. Ребенок, не заглядывая в мешок, должен нащупать пальцами игрушку и назвать ее. Так играть можно и с использованием самодельного «пальчикового бассейна». Сделать его просто: в глубокую миску насыпают песок, крупу, бобовые, а потом прячут в наполнителе игрушки, ракушки, шарики. Ребенок сможет откапывать игрушки и называть их. Можно усложнить задание, попросив малыша закрыть глаза, находить и называть фигурки на ощупь. С помощью такой игры у детей развивается тактильное восприятие, мелкая моторика. Тренируется мышление, способность различать и классифицировать предметы. «Прятки» с ярким платком Модификаций этой игры существует великое множество. Например, можно прятать под платок игрушки, которые малыш должен запомнить и перечислить. Еще один вариант: ребенок закрывает глаза, а взрослый меняет расположение или количество фигурок под платком. После этого малыш угадывает, что исчезло из-под платка. Коробочки и баночки Интерес к закрытому, которое хочется немедленно открыть, присутствует у любого нормально развивающегося ребенка. Поэтому маленьким детям необычайно интересны разнообразные емкости с крышками — коробочки, банки, сундучки, бутылочки, лотки — те емкости, которые просто так не открываются, где нужно применить сообразительность: они повышают познавательную активность ребенка. Если же положить в емкость приз, стремление открыть закрытое (дойти до цели) будет выражено еще больше. Сюрприз для близких Любовь детей к разного рода загадкам и секретам можно использовать, предлагая ребенку приготовить сюрприз для кого-то из близких. Уже 2–3-летний малыш охотно согласится на это; правда, сохранять придуманный подарок в тайне детям до 6–7 лет бывает трудно. Как только появляется секрет, ребенку не терпится поделиться им с окружающими, особенно с теми, для кого это и должно оставаться секретом. Но если напоминать, как важно хранить секрет, объяснить, почему сюрприз хорош своей неожиданностью, это может стать хорошей школой самоконтроля. Секретный мир детей — их личное пространствоСокровища в карманах Если в раннем возрасте дети стремятся раскрыть секрет, достать спрятанные предметы, то примерно с 4–5 лет проявляется детское собирательство. У многих детей появляется собственная «сокровищница», которую они оберегают от посторонних. Это или коробочка с «сокровищами» (чаще всего у девочек), или собственный карман (у мальчиков). Основная часть «сокровищ» — мелкие предметы, которые ребенок где-то обнаружил и подобрал: бусины, значки, красивые пуговицы, редкие монеты. Обычно эти мелкие драгоценности привлекают внимание своей странностью, непонятностью. Если вы найдете в кармане у ребенка такие сокровища, не спешите выбрасывать. Это может стать настоящей потерей для маленького человека. Обычно дети предпочитают разглядывать свои сокровища в одиночестве, чтобы никто не мешал: фантазия, которая в этот момент идет в ход, помогает развивать абстрактное мышление. Клады в земле Монеты, шарики, фантики становятся содержимым «секретов». Устраивать «секретики» — старая традиция детской субкультуры. Конечно, в последнее время ее последователей стало меньше, но вы сами можете подсказать ребенку, как это весело — зарывать в землю драгоценный клад в каком-то особенном месте. Возрастной психолог Мария Осорина посвятила целое исследование секретам детей в мире взрослых. Она считает, что территориальное размещение «секретов» определяется связью с личностью самого ребенка: «Делая „секрет“, ребенок фактически материализует свое тайное присутствие в данном месте. Он вкладывает в „секрет“ кусочек своей души и делает его своим представителем в двух значимых зонах освоенной территории — в ее социальном центре и у ее границ. Периодические посещения и проверки ребенком своих „секретиков“ оживляют символическую связь между „Я“ ребенка и его воплощением в своем создании, между обозначаемым и обозначающим». Создание «секретика» может стать настоящей семейной игрой, которая укрепит отношения между родителями и детьми. Например, взрослые могут рассказать ребенку о своих «секретиках», о том, как и где их было принято прятать, зачем, — и потом вместе сделать уже новый «секретик», закопать его на даче, в углу детской площадки, в песочнице. Это будет общий семейный секрет, который останется в памяти. Домик из подушек Когда период детских игр в прятки, «угадай, в какой руке», «горячо — холодно» пройдет, может начаться этап строительства укрытий из подручных материалов. В такие тайные места дети любят прятаться. Домик из подушек, стульев, занавесок и покрывал может находиться даже под столом в гостиной — то есть в любом пространстве, где ребенок чувствует себя в безопасности. Не мешайте ребенку в сооружении такого «домика» — это важный процесс для становления личности. Можно и помочь, конечно, но входить туда лучше всего, спрашивая разрешение. Так у ребенка будет формироваться понимание личного пространства, где можно побыть одному, а можно — и с близким, если этого хочется. Это еще один шаг на пути к взрослению — естественная и простая возможность строить свой собственный «секретный» мир. Оксана Барсукова

|

=Материал опубликован 12.02.2020

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Около 5 тыс. российских школ закрыли на карантин из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 12 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Помимо этого, временно не работают отдельные группы в 4500 детских садов, 280 из которых закрыты полностью. Также на карантин отправили 63 колледжа. По данным специалистов, эпидемиологический порог превышен в 37 регионах России. Больше всего заболевших зафиксировано среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, пишет НСН. Ранее карантин был введен в Омске и Хабаровске. В Саранске 12 февраля на неделю закрыли все школы.Число заболевших в Мордовии превышает эпидпорог на 30%. В Челябинской области закрыты все колледжи. С 13 февраля уроков не будет у школьников Нижнего Новгорода. В Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 23%. В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация — наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз. |

=Материал опубликован 12.02.2020

Разделы → Законные права → Дорожные происшествия

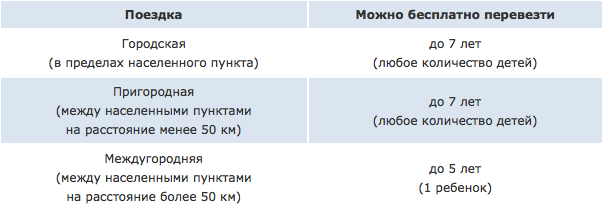

Фото с сайта poznamka.ru Известно, что маленьких детей можно бесплатно перевозить в общественном транспорте, однако детали перевозки могут вызывать вопросы. На форумах и в популярных сообществах в соцсетях можно найти немало историй, связанных с претензиями кондукторов в адрес родителей из-за неоплаченного проезда малышей или попыток взыскать средства за перевозку коляски. Вопросы проезда детей в городском, пригородном и междугороднем транспорте на территории России регулирует единый федеральный закон. Ведомственные, экскурсионные, школьные транспортные средства к общественному не относятся. Дети до 5 лет имеют право бесплатного проезда в междугороднем транспорте. Дети до 7 лет имеют право бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте. Проезд в городском транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, маршрутное такси) Итак, согласно статье 789 Гражданского кодекса РФ, любой человек может перевозить детей бесплатно или на льготных условиях в порядке, предусмотренном транспортным уставом. Пассажир на городских и пригородных маршрутах имеет право перевозить бесплатно детей в возрасте до 7 лет без предоставления им отдельного места, поэтому малыша нужно брать к себе на колени во время поездки. При этом существует важная оговорка. Данная норма не действует, если конструкция конкретного транспортного средства не предполагает перевозку пассажиров без предоставления отдельного места. Чаще всего она касается транспорта, оборудованного ремнями безопасности – в нем даже самых маленьких детей приходится усаживать на отдельное кресло и пристегивать. Однако для детей, которые едут на отдельном месте, законодатель предусмотрел специальный «бонус». В возрасте до 12 лет они имеют право ездить по льготному билету, который не может стоить дороже 50% от цены на обычный проездной документ. Один взрослый пассажир может везти только двух детей по льготным билетам. Исключением из этого правила являются маршрутные такси — в сопровождении одного взрослого может ехать неограниченное количество детей до 7 лет. Путешествие пригородным маршрутом (автобусы и маршрутки, выезжающие за городскую черту не далее чем на 50 километров) Правила проезда пригородных автобусов такие же, как и для городского транспорта. Дети до 7 лет ездят бесплатно. В некоторых автобусах пригородных направлений запрещено ехать без отдельного сидячего места. В этом случае один взрослый пассажир может провезти двух детей по льготным билетам. Их цена не может превышать 50% от стоимости взрослого тарифа. Льготы предоставляются до 12 лет. Междугородним транспортом (весь общественный транспорт, проезжающий расстояние более чем в 50 километров) бесплатно можно возить детей только до 5 лет. При этом ребенок должен сидеть на коленях взрослого, отдельное место не предоставляется. За отдельное место по льготному тарифу надо будет заплатить 50% от обычного тарифа или меньше. Стоимость устанавливает перевозчик.  Школьникам льготы на проезд предоставляются на уровне региона и муниципалитета. Размер льгот в каждом регионе свой. Как правило, школьники ездят на автобусе, троллейбусе и метро по специальной карте или проездному билету без лимита поездок. Стоимость карты или билета фиксированная, и она ниже обычного проездного. С наступлением морозов растёт количество обращений о высадке детей из общественного транспорта на мороз, и далеко не всегда на остановках. Сейчас этот вопрос регулируется региональными нормативными актами —лишь в 12 субъектах РФ принят документ, запрещающий высаживать детей-безбилетников на мороз — Санкт-Петербурге, Новосибирске, Чеченской республике, Калужской, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской и Волгоградской областях, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и республике Тыва. Аналогичный документ Минтранс внес на рассмотрение в правительство в марте 2019 года, однако он все еще не внесен в Госдуму. С одной стороны, перевозчик — как частный, так и государственный, — имеет право прекратить перевозку пассажира — как взрослого, так и маленького, — в случае неоплаченного проезда. С другой — нет правила, по которому ребенок несет ответственность за безбилетный проезд, так как административная ответственность предусмотрена только для лиц от 16 лет. Учитывая температуру на улице, время суток, местоположение, контролер не имеет права оставлять на улице ребенка, так как возникает угроза его жизни и здоровью. Оставление в опасности — уголовное деяние, и тот, кто принял решение высадить малолетнего пассажира, несет персональную ответственность. ЭлектричкиДети до 5 лет могут перемещаться вместе с родителями бесплатно. При этом родитель малыша должен заранее оформить детский билет. Но ребенок не должен занимать отдельное пассажирское место и обязан находиться на руках у взрослого. Дети 5-7 лет путешествуют исключительно с родителями с приобретением детского платного билета с правом на отдельное место. Полностью оплачивать стоимость проезда на электричке придется ребенку уже с 7 лет, это касается и плацкартных вагонов. Дети, которые являются школьниками, имеют право на льготный проезд. Он действует с 1 сентября до 15 июня. В летнее время дети старше 7 лет должны платить полную стоимость за проезд в электричке. Особенности выдачи школьного билета на электричку:

Документы ребенкаЧтобы воспользоваться правом на бесплатный либо льготный проезд, ребенок или сопровождающий его взрослый обязан предъявить документ, подтверждающий возраст маленького пассажира. Если документа нет, то никакие «внешние признаки» основанием для предоставления особых прав являться не будут. Понятно, что постоянно возить с собой свидетельство о рождении может быть неудобно, поэтому с 2015 года оригинал свидетельства о рождении разрешили заменить копией, заверенной нотариально. Правила провоза колясокЗачастую споры в общественном транспорте возникают из-за перевозки колясок. Кондукторы требуют оплачивать их по отдельному тарифу как багаж. Это неправомерно. Согласно все тому же Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно ручную кладь, к которой относятся, в том числе, коляски или санки. Однако если при этом у пассажира есть и другая ручная кладь, то за нее уже придется заплатить отдельно. Также коляска не должна препятствовать входу и выходу пассажиров. Если она будет стоять в проходе автобуса, кондуктор-контролер либо водитель могут отказать в перевозке. И в этом случае закон будет на их стороне. Важно понимать, что описанные нами «проездные» права не являются исчерпывающими. Во многих регионах и населенных пунктах России приняты нормативные акты, существенно их расширяющие. Например, в Златоусте и Димитровграде бесплатно ездить в общественном транспорте могут все школьники. Детям для этого выдаются специальные карты. С 2019 года в Государственной Думе обсуждаются предложения по введению бесплатного проезда для детей в общественном транспорте по всей территории России. Однако в действующий нормативный акт данные идеи пока что не оформлены. Описанные нами правила не распространяются на туристические и коммерческие рейсы. Иногда можно столкнуться со всевозможными «экспрессами» и «автобусами для обзорных поездок», не имеющими фиксированного «номерного» маршрута, кондукторы которых будут требовать деньги за проезд даже маленького ребенка. Учитывая оговорки в законах, нельзя гарантировать на 100%, что надзорные и судебные органы станут в данной ситуации на вашу сторону, поэтому при посадке в автобусы возле аэропорта или какой-то достопримечательности лучше сразу уточнить, распространяются ли на конкретного перевозчика требования Устава. Это позволит вам заранее сэкономить время и нервы. Олег Полевой

|

=Материал опубликован 12.02.2020

Разделы → Школьники

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Завтра у всех девятиклассников страны пройдет итоговое собеседование по русскому языку. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал критерии оценки собеседования. Итак, собеседование будет состоять из четырех заданий - чтения вслух, подробного пересказа текста, монолога и диалога. Максимальный балл за собеседование - 20. Зачет получит тот, кто наберет хотя бы 10 баллов или выше. Максимальный балл (20) можно набрать только в том случае, если выполнены хорошо абсолютно все задания. Но для зачета достаточно успешно справиться только с двумя первыми заданиями по тексту - чтение вслух и подробный пересказ текста. Выполнили оба задания хорошо? Есть шансы получить 11 баллов. А это уже гарантированный зачет, который, напомним, начинается с 10 баллов. Подсказка школьникам: особое внимание надо уделить делению текста на микротемы. Обычно один абзац - одна микротема. Поэтому надо постараться запомнить самые важные мысли в каждом абзаце. Упустили из внимания две важные мысли - минус два балла, есть риск остаться без зачета. Произнося монолог, надо использовать хотя бы 10 фраз. Максимум за диалог и монолог - 9 баллов. Диалог при этом "стоит" дороже: максимум за него - 6 баллов. Ирина Ивойлова

|

=Материал опубликован 12.02.2020

Разделы → Психология

фото www.yandex.ru В феврале 2020 года Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 проводит акцию «Опять двойка?!» Почти все родители и педагоги рано или поздно сталкиваются с трудностями обучения детей в школе. По статистике, такие проблемы имеют от 30 до 70% школьников. Квалифицированные психологи ответят на Ваши вопросы, а также помогут выбрать подходящую стратегию поведения в следующих ситуациях:

Вы сможете получить своевременную консультацию психолога анонимно, бесплатно, круглосуточно по телефону: 8-800-2000-122  |

=Материал опубликован 12.02.2020

фото www.yandex.ru Сегодня на заседании противоэпидемической комиссии решается вопрос о продлении или отмене карантина в образовательных учреждениях Сургута. Заседание еще идет, но как стало известно журналистам СургутИнформ-ТВ, карантин решили все-таки продлить. Напомним, закрыли все школы города 5 февраля из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным на начало недели, эпидпорог был превышен на 18 процентов: в Сургуте болеют простудными заболеваниями более 90 тысяч человек. В Сургутском районе было зарегистрировано всего 123 случая, поэтому там к радикальным мерам не стали прибегать, закрыв лишь по одному классу в шести школах. В городе на период карантина школьников перевели на дистанционную систему обучения. Отметим, аналогичная ситуация сложилась и в столице Югры, где также закрыты все образовательные учреждения. В школах и ссузах Сургута карантин продлен до 15 февраля включительно. |

=Материал опубликован 12.02.2020

|

=Материал опубликован 11.02.2020

Разделы → Новости

В Сургуте продолжается рейтинговое голосование за парки и скверы для благоустройства в 2021 году. Пока в нем приняли участие всего около двух тысяч человек. Между тем, от активности горожан зависят сроки и финансирование обустройства общественных пространств. Проекты-победители попадут в программу «Формирование комфортной городской среды». Сургутянам предлагают выбрать один из четырех объектов: парки в 38-м и 20 «А» микрорайонах, сквер по улице Республики и предложенный жителями парк в 43 микрорайоне города. Площадь земельного участка в 43 микрорайоне, на котором растут сосны, составляет около 40 гектаров. С южной стороны расположен Тюменский тракт, с северо-восточной – улица Крылова. Превратить лесной массив в пространство для отдыха предложили жители города во время отбора территорий для рейтингового голосования. Тогда этот объект набрал больше всего голосов. Сейчас от жителей близлежащих домов зависит, попадет ли он в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды», которая позволит ускорить сроки работ. «Жителям важно завершить начатое дело и принять такое же активное участие в рейтинговом голосовании, которое является обязательным условием для включения в госпрограмму, выделения федеральных и окружных средств. Размер софинансирования составляет 80 процентов от стоимости проекта. Город вкладывает только 20 процентов. Но необходимо, чтобы в рейтинговом голосовании приняли участие не менее 35 тысяч горожан. Поэтому призываем сургутян не оставаться равнодушными и проголосовать», – рассказывает начальник управления по природопользованию и экологии Администрации Сургута Семен Бондаренко. Минимум, необходимый для комфортного отдыха в парке, предполагает обустройство пешеходных дорожек, современных мест отдыха, детских и спортивных площадок, установку малых архитектурных форм и освещения. На участке уже частично выполнена планировка территории, освобождены места под будущие тропинки. При проектировании специалисты в обязательном порядке планируют учесть мнение жителей по наполнению общественного пространства. Рейтинговое голосование проходит до 27 февраля в режиме «онлайн» на портале «Открытый регион – Югра». Подготовлены дизайн-проекты и пошаговая инструкция для голосования. Для участия в нем необходимо выполнить следующие действия:

Из предложенных к голосованию территорий выбираем общественную территорию, за которую вы хотите проголосовать и нажимаем кнопку ГОЛОСОВАТЬ. Территории, набравшие наибольшее количество голосов по итогам рейтингового голосования, будут в первоочередном порядке включены в программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы». И уже в 2021 году начнётся их благоустройство.

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города, 52-22-98, Любовь Маркелова

|

=Материал опубликован 11.02.2020

Разделы → Развитие, методики

Евгений Ямбург: Если ребенка заставляют зубрить весь учебник, это говорит о непрофессионализме учителя. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Евгений Ямбург: Читал бы детям стихи при свечах, потому что у них потерян вкус к слову. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Что такое "образовательный спам"? За что должно быть стыдно директору школы? Кто они - "цифровые" учителя? И почему классы все чаще становятся ареной для взаимной травли? О самых острых школьных проблемах "РГ" беседует с заслуженным учителем России, директором школы № 109 Евгением Ямбургом. Евгений Александрович, вы не раз публично заявляли: педагогика в школе должна стоять выше экономики. Но многие учителя получают сегодня по 15-20 тысяч рублей со всеми надбавками. Разве это справедливо? Евгений Ямбург: Педагог должен жить достойно, это очевидно. Зарплаты, материальная база школы - фундамент, без которого ничего не построить. Но вместе с тем есть мировой опыт, который говорит: само по себе повышение зарплат никакого нового качества образования не дает. Это все равно, что бросать золото в море, и потом ждать приплода рыбы. Нужно повышать не только зарплаты, но и квалификацию. Вспоминаю слова Константина Ушинского: "Никакое изменение в школе невозможно иначе, чем через голову учителя". А от себя добавлю: современному педагогу нужны такие компетенции, которым раньше его никто и никогда не учил. По данным Союза педиатров России, у нас только 12,5 процента детей абсолютно здоровы. На первое место выходят психоневрологические нарушения. Например, у одного ребенка может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности, у другого - имплант в ухе, а третий - вообще на коляске. И все эти ребята могут оказаться у тебя в классе. Еще одна новая квалификация - учить детей, для которых русский язык - не родной. И учителю нужно работать не только с такими непростыми учениками - инофонами, но и с их родителями. Главная же компетенция педагога - учиться самому, учиться постоянно. Потому что никакие гаджеты и роботы за тебя твою работу не сделают. Работу, может, и не сделают, но существенно ее облегчат: есть же автоматические системы для рассылки домашних заданий, интерактивные доски… Евгений Ямбург: Я никого не тащу обратно в пещеры: в московских школах даже маленькие дети уже работают с 3D-ручками, занимаются прототипированием, у них есть роботы, и все это замечательно. И ведь так просто, казалось бы, отчитаться об успехах количеством интерактивных досок. Но нельзя этими досками подменять живое общение с ребенком. Несколько лет назад я попал на открытый урок конкурса "Учитель года". Педагог - молодая девушка лет тридцати - рассказывала ребятам про Лермонтова. У нее на цифровой доске Лермонтов изображен и в фас, и в профиль, и вся подробная презентация со схемами и тенденциями в творчестве… Я встал и вышел. Она закончила занятие, робко спрашивает: "Евгений Александрович, вижу, вам не понравилось?" Отвечаю: "Я вашему уроку придумал девиз: "Ночь тиха. Пустыня внемлет богу. И доска с доскою говорит…" Цитата почти по Лермонтову. Такие "цифровые" перекосы крайне опасны. Я бы на этом уроке литературы свечу зажег! И читал бы детям стихи при свечах, потому что у них потерян вкус к слову. А правда, что к вам пришел на работу молодой учитель, который даже "Каштанку" Чехова не читал? Евгений Ямбург: Дело было так. Ко мне приходит наниматься молодое дарование - айтишник, который владеет цифровыми компетенциями. Он мне очень нужен: открываем важную программу по подготовке юных программистов. Я вскользь спрашиваю: "Как вы относитесь к Антону Павловичу Чехову?" И получаю поразительно честный ответ: "Слышал о нем много хорошего". Этому учителю было 23 года. И что самое важное - я все равно взял его на работу и подарил "Каштанку". Парень отнесся с юмором, прошел проверку на адекватность. Значит, не безнадежен - он обязательно будет у нас в школе читать. А когда станет классным руководителем, начнет еще и участвовать в наших театральных фестивалях. И помимо роботов, гаджетов, сам будет ставить постановки. У нас все классные руководители - еще и режиссеры. Сильно учителя вашего поколения отличаются от молодых и "цифровых"? Евгений Ямбург: Я в корне отвергаю мифы о современном поколении. Не важно, учителя это, дети или родители. Также, как и в мое время, есть культурные и хорошо воспитанные люди. Но есть и те, кто зря пошел в эту профессию… Есть одаренные и одуренные. Никакого однородного поколения не существует. Наши школьники берут золотые медали на всех олимпиадах. Но вместе с тем складывается ощущение, что никто не знает, что делать с двоечниками… Евгений Ямбург: Совершенно правильное ощущение. Вот это сладостное внимание только к интеллектуальной элите и забвение всей остальной массы детей, - сегодня проблема уже государственной безопасности. По статистике, одаренных детей в мире всего два процента. И почему-то многие школы не понимают, что главная задача - не занимать топовые места в рейтингах, не выпускать как можно больше стобалльников ЕГЭ, а помочь каждому ребенку. Выучить его, помочь найти свое место в жизни. Я много езжу по стране. Приезжаю в город "Х" с населением 150 тысяч человек - у них целых пять гимназий. Ощущение, что они согнали туда всех мало-мальски нормальных учеников. Но все эти ребята после 11-го класса уедут из маленького городка. И с кем местные чиновники останутся? С теми, кого они во имя рейтингов считали "образовательным спамом"? Неуспевающим нужно мощное психолого-педагогическое сопровождение, нужны не только психологи, но и дефектологи, логопеды, социальные педагоги... А на этом у нас в стране экономили долгие годы. Надо отдать должное прошлому министру Ольге Васильевой - при ней впервые прошло два Всероссийских съезда дефектологов, стала возрождаться психолого-педагогическая служба. Вузы получили на таких специалистов серьезный госзаказ. Но с прежней командой министерства вы были согласны далеко не во всем: яростно защищали школьные стандарты от любых правок и изменений. Неужели их проект был так плох? Евгений Ямбург: Объясню, откуда этот проект вообще взялся. Действующий школьный стандарт разработан всего лишь 10 лет назад: он вариативный, с прогрессивными метапредметными подходами, которые позволяют научить ребенка применять знания в нестандартных ситуациях. И начальная школа, которая учится по нему уже несколько лет, показывает очень хорошие результаты. Но потом началась спекуляция. Люди, которые мало что в этом деле понимают, стали кричать: "Давайте в программу добавим больше физики, больше химии, больше истории, а еще про налоги давайте рассказывать детям и про вывоз мусора". Но, господа, за счет чего вы хотите раздувать эти программы? За счет русского? А может, математики? Ну нельзя набивать мозг ребенка бесконечным количеством информации, которая моментально устаревает. Кроме того, проект новых стандартов был подготовлен буквально "на коленке" - с огромным количеством ошибок. Так что совершенно правильно министр Сергей Кравцов взял с этим проектом новых стандартов паузу. Родители жалуются: "Почему ребенка на географии заставляют зубрить все 15 течений Атлантического океана и все 10 - Индийского? Он же забудет их через год…" Евгений Ямбург: Следует разделять вещи, которые нужно знать железно, и то, что дается для общего развития. "Не" с глаголом мы всегда пишем отдельно. Таблицу умножения помним наизусть. Но если учитель заставляет ребенка зубрить абсолютно все, что написано в учебнике, - это говорит о его непрофессионализме или неопытности. Вернулись к вопросу квалификации педагога. Правда, скажем честно, с родителями тоже надо работать. Мамы и папы, бабушки и дедушки порой вообще не понимают, что происходит в современной школе. Они привыкли к стандартным подходам - "домашка", работа у доски, записываем за учителем. Но мы сегодня даем метапредметные задания, проводим перевернутые уроки. Например, второклашки делятся на две команды: редакторов и корректоров. Они делают потрясающий проект, распределяют роли и так изучают русский язык. Мы проводим открытые уроки для родителей. Потом они у нас вместе с детьми снимают потрясающие мультфильмы, помогают в театральных постановках. Появляется детско-взрослое сообщество. Школьные конфликты вышли сегодня на новый "цифровой" уровень. Есть ли прививка от этой эпидемии? Евгений Ямбург: Сейчас заканчиваю огромную книгу об этом. Очень серьезный вопрос. Прокомментирую только последний случай, который прогремел на всю страну. Парень сидит на задней парте - и слушает музыку в наушниках. Учительница ломает наушник, восьмиклассник отмахивается, начинает буянить. Появляется аутоагрессия, ребенок вредит сам себе и всем вокруг. Одноклассники снимают на смартфоны. Потом учительница идет на федеральный телеканал, где всю эту историю препарируют. Знаете, мне стыдно на все это смотреть. Я работаю в школе почти полвека, но защищать этого педагога не могу. Вся ситуация - следствие полнейшего непрофессионализма. Вот учитель сорвала наушник - она что, думала, ребенок физику освоит после этого? Да ни за что. Но даже с трудными ребятами есть возможность работать. Учителя должны были попытаться этого ребенка социально адаптировать. В Москве есть специальные медико-психолого-педагогические центры. У меня в школе есть конюшни, ювелирная мастерская, гончарня. Есть свои шлюпки и ялы. Ребята путешествуют. Надо искать "экологические ниши" для ребенка, гасить эту агрессию, всячески поощрять там, где он может быть сильным. В этом мастерство педагога. Я знаю прекрасные сельские и региональные школы, которые блестяще работают с трудными подростками, с детьми-инвалидами. Учителю сегодня мало быть просто преподавателем истории, математики, биологии. Нужно быть немного и психологом-практиком, и культурологом, и разбираться в возрастной физиологии. О госпитальных школах и новом министре просвещения- У меня есть проект "Учим. Знаем", - говорит Евгений Ямбург. - Это обособленные подразделения в клиниках, где мы обучаем детей с угрожающими жизни диагнозами. В Москве это Центр имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Морозовская больница, даже детский хоспис - его пациенты тоже хотят учиться, это мощнейшая академическая реабилитация для них. И такие госпитальные школы открываются по всей стране: от Читы, Хабаровска до Калининграда. Проект зародился в Москве и получил очень серьезную поддержку мэра Сергея Собянина. В чем она заключалась? По Бюджетному кодексу обучение ребенка финансирует тот субъект, где школьник прописан. И деньги на его обучение находятся именно в регионе. Но, например, в Центре имени Дмитрия Рогачева у нас лежат дети из 84 регионов. И они не виноваты, что по правилам в больнице они могут лечиться, но не учиться. Мэр Москвы принял решение: столица будет финансировать их обучение. А дальше наступает пора экзаменов. И эти смертельно больные дети тоже хотят сдавать ЕГЭ - хотят быть такими, как все. Но формально сдавать экзамены они тоже должны по месту прописки. И что получается? Бери капельницу и поезжай с ней в Читу?.. Сергей Кравцов, будучи главой Рособрнадзора, не раз посещал наши госпитальные школы. И помогал все это время - пока мы подтягивали нормативную базу (хотя и до сих пор она еще несовершенна), он объявил на этот год надзорные каникулы. Чтобы никто не лез к смертельно больным детям со своими глупыми запретами. Вот мой опыт взаимодействия с Кравцовым. И для меня это значит, что он может выходить за барьеры, принимать ответственность за смелые решения. Это и есть источник моего оптимизма по отношению к этому человеку. Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 11.02.2020

Разделы → Законные права

Фото: iStock Группа сенаторов во главе с вице-спикером СФ Галиной Кареловой внесла в Госдуму законопроект, согласно которому претендовать на заключение социального контракта смогут многодетные семьи вне зависимости от достатка.. Напомним, социальный контракт - это особая форма поддержки, которая позволяет гражданам или семьям в трудной жизненной ситуации получить от государства инструменты для выхода из этой ситуации. Например, пройти курс лечения, обучения, найти работу или приобрести оборудование для ведения подсобного хозяйства. Для каждого заявителя составляется индивидуальный план помощи, при этом он обязуется тратить полученные средства строго на обозначенные цели. Согласно действующему закону о государственной социальной помощи, многодетные семьи могут заключить контракт, но только при наличии сложной финансовой или жизненной ситуации. Сенаторы предлагают убрать это условие. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" предусматривает предоставление семьям, имеющим трех и более детей, права на заключение социального контракта и получение социальных услуг независимо от величины их среднедушевого дохода", - говорится в пояснительной записке. Это позволят семьям, имеющим трех и более детей, в том числе и тем, чей доход, как правило, незначительно превышает величину прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, заключать социальный контракт и собственными усилиями при поддержке государства преодолеть трудную жизненную ситуацию и создавать достойные условия для содержания и воспитания детей, считают сенаторы. В случае принятия этого законопроекта, новые правила заключения социального контракта начнут действовать с 1 января 2021 года. Галина Мисливская

|

=Материал опубликован 11.02.2020

Разделы → Здоровье

Фото: архив СургутИнформТВ Заезды в санатории, где смогут провести свой отдых и получить необходимое лечение льготные категории граждан из Югры, начнутся уже с начала марта. Для оздоровления югорчан планируется закупить 1950 путевок. «До конца месяца будут заключены контракты с победителями аукционов – санаториями, где получат санаторно-курортные услуги жители округа», — рассказали в ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по Югре. Дети-инвалиды смогут пройти санаторно-курортное лечение в Анапе и в Сочи, а для взрослых льготников будут закуплены путевки в здравницы Тюменской, Курганской и Саратовской областей, а также Пермского края. В начале марта инвалиды с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга отправятся в ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль». Также в Фонде соцстрахования сообщили, что граждане, зарегистрированные в очереди на получение путевок и сохранившие право на получение набора социальных услуг в 2020 году, будут направлены в санатории в порядке очередности. Очередь формируется по дате подачи заявлений. |

=Материал опубликован 11.02.2020

Разделы → Всё про садики (УДОУ)

фото Рамиля Нуриева

В Сургуте прошла общественная приемка второго корпуса детского сада № 45 «Волчок». Глава города Вадим Шувалов вместе с родителями будущих воспитанников детского сада осмотрел объект и лично убедился, что объект готов принять юных сургутян. Детский сад будет открыт для малышей 1 апреля, однако все места в нем уже распределены. «Волчок» - единственный детский сад в 42 микрорайоне. Рассчитан он на 300 мест, из которых 100 мест предназначены для детей раннего возраста. «Дошкольное учреждение будет востребовано в этом районе. Это подтверждает и статистика. Рад за родителей, чьи дети будут заниматься в таких комфортных условиях», – отметил глава Сургута Вадим Шувалов. «Волчок» представляет собой трехэтажное здание площадью более 7,5 квадратных метров. Детский сад построен с учетом требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, удовлетворяет всем требованиям энергоэффективности и энергосбережения. В дошкольном учреждении предусмотрены: кабинет дополнительного образования, два музыкальных зала, два спортивных зала, бассейн, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда и зимний сад. Управление документационного и информационного обеспечения, Галина Газарян

|

=Материал опубликован 11.02.2020

Фото: архив СургутИнформТВ Закончится ли в школах карантин? Сегодня этот вопрос волнует, наверное, практически всех — как минимум учителей, школьников и их родителей. Прогнозы Роспотребнадзора пока неутешительные: заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе все еще растет. По данным ведомства, эпидпорог превышен на 18%. «Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Сургута и района превысила эпидемические пороги. На шестой неделе она даже выше среднеокружного показателя, за данную неделю зарегистрировано 91 тысяча случаев в городе Сургут и 123 случая заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе», — пояснила главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Сургуте и Сургутском районе Евгения Гуляева. Завтра, 12 февраля, на заседании противоэпидемической комиссии будет вынесен вердикт — продлять карантин или нет. На данный момент в Сургуте и Ханты-Мансийске из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ закрыты все школы. Процесс обучения организован дистанционно. Что касается Сургутского района, то там на радикальные меры пока не пошли. Лишь закрыли на карантин шесть классов в шести школах, а также 2 группы в детских садах. Юлия Шадевская

|

=Материал опубликован 11.02.2020

Разделы → Школьники

- Сочинение мы тебе написали, сынок... А математику пусть дедушка делает! Фото: Shutterstock Ученые выяснили, как далеко заходит помощь родителей своим детям в учебе. Родители школьников сегодня вовлечены в школьную жизнь чуть ли не больше, чем сами дети! И речь идет не только о помощи с домашкой. Какие дополнительные расходы ложатся на мам и пап школьников, выяснили эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). С миру по нитке - ребенку на урокиИсследователи опросили почти 1700 семей и выяснили, что в России почти четверть родителей нанимают своему ребенку репетиторов. - Возможности сильно зависят от места проживания, - уточняет один из авторов исследования Елена Авраамова, заведующая лабораторией исследований социального развития РАНХиГС. - Кружки и секции доступны только 25 процентам жителей села, а в крупных городах их посещает свыше половины детей. Даже в семьях с низким достатком почти 13 процентов находят деньги на репетиторов. В обеспеченных семьях - в каждом третьем случае.  Папы решают, а выпускники сдаютНеужели в школах так плохо учат? Не совсем. - Сегодня родители верят в необходимость раннего развития своих детей и стремятся создать для этого все условия еще до поступления ребенка в школу, - уверена Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. - Возможностей дополнительного дошкольного образования становится все больше.  Активность мам и пап потихоньку спадает по мере взросления их детей. В начальных классах в школьной жизни участвует почти половина родителей. А вот к выпускному - всего 7 процентов! То же самое и с помощью в домашках. - 70 процентов опрошенных родителей восьмиклассников помогают детям с уроками по важным предметам. А 45 процентов вообще делают с ними домашнюю работу регулярно, - приводит цифры Татьяна Клячко. - К 11-му классу свыше половины родителей помогают детям по самым важным предметам и четверть - по всем.  - Присутствие репетиторов особенно заметно в 6-м классе, когда период адаптации к условиям обучения в основной школе уже пройден и родители видят проблемы в успеваемости, - рассказывает Елена Авраамова. - Вторая волна обращений к репетиторам - подготовка к экзаменам в 9 - 11-х классах. Две трети родителей стараются отправить своих чад на дополнительные занятия. Причем бесплатно туда записывают только треть детей. И это не только творческие кружки и секции, но и целенаправленная подготовка к экзаменам (см. табличку о репетиторах).  Исследователи признают: предыдущие поколения уделяли дополнительным занятиям и кружкам куда меньше внимания! И гораздо реже готовы были за это платить. КСЕНИЯ КОНЮХОВА

|

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Психология → Воспитание

Фото с сайта lockerdome.com Коробочки с секретами, баночки с желаниями — мы с детства любим тайны. Скрывать или недоговаривать дети учатся у взрослых, которые стараются спрятать от малышей то, что может быть опасно, страшно или тяжело поддается объяснению. Во взрослой жизни умение хранить секреты очень ценно — сдержанному человеку можно доверять, с ним можно разделить что-то особенное и важное. Как же научить этому ребенка? Просить малышей сохранить секрет – дело безнадежное: тайна создает напряжение и просится наружу: «А я знаю секрет!». Хранить секреты ребенок будет к 6-7 годам, а осознанно умалчивать о чем-то — ближе к подростковому возрасту. Но это вовсе не значит, что нужно ждать, пока малыш вырастет, чтобы рассказывать ему о тайнах и секретах. Не выносить сор из избыОбъясняйте ребенку: то, что происходит в доме, не стоит выносить на всеобщее обсуждение, потому что это может нарушить вашу безопасность. Призовите ребенка к защите конфиденциальности своей семьи — он непременно ответит готовностью нести ответственность за сказанное. Если ему хочется поделиться какими-то событиями, произошедшими в семье, с друзьями или воспитателем, то нужно посоветоваться с родителями — можно об этом рассказать или нет. Научив малыша хранить семейные секреты, вы постепенно научите его бережно относиться к секретам, которые ему доверят друзья. Хранить маленькие секретыНачните с малого. Придумайте игру, где вы сможете испытать друг друга на стойкость. Например, мама говорит малышу, что она приготовила для папы сюрприз. Это может быть что угодно, начиная от конфеты и заканчивая путешествием. Задача ребенка — сохранить секрет до вечера, для начала. Если малыш справился, то его можно поощрить. С каждой игрой можно увеличивать время хранения тайны. Так он будет тренироваться сдерживать желание рассказать тайну. Не забывайте важные фразы: «Ты достаточно взрослый, и я могу тебе доверять», «Бабушка любит сюрпризы, поэтому важно хранить секрет». Ребенок будет чувствовать свою значимость и научится понимать важность доверия. Показывать позитивный примерЕсли вы будете направо и налево делиться чужими тайнами при ребенке, то вряд ли он будет вести себя иначе. Не стоит рассказывать посторонним и какие-то забавные подробности о вашем сыне или дочке, иначе и он будет делиться информацией о вас. Не выкладывайте в социальных сетях каждый свой шаг — в этом случае ребенок будет думать, что рассказывать о себе абсолютно всё — нормально. Не обсуждать свои проблемы при детяхЕсли вы понимаете, что информация не для детских ушей, то не обсуждайте ее при малыше. Не выясняйте отношения при ребенке, не обсуждайте других людей в его присутствии. Не выдавать чужие тайныВажно объяснять ребенку, что выдавать чужие секреты другим людям сродни предательству, и делать этого нельзя, даже если поссорился с человеком, который когда-то доверил тебе свой секрет. Опасные тайныКрайне важно научить ребенка отличать секрет от информации, которая несет опасность. Ребенок должен знать, что нужно рассказывать о физическом или сексуальном насилии, травле во дворе и школе, опасных играх. На сайтах поисковых отрядов, таких как, например, Лиза Алерт, есть советы и рекомендации для родителей о том, как научить ребенка безопасному поведению и привить ему привычку обращаться к взрослым в случае опасности. Хранить секреты непросто даже для взрослых — это ноша, которая не каждому под силу. Однако те, кто этим обладает, ценны в любом обществе. Человеческая натура так устроена: когда нас просят молчать, нам очень хочется об этом рассказать. Самое простое — не делать из секрета секрет. Чем таинственней информация, тем сильнее захочется ею поделиться. Разговаривайте, приводите примеры, станьте главным собеседником и другом своему ребенку, и пусть это будет ваш самый главный секрет – секрет доверительных отношений! Тамара Рыбакова

|

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Развитие, методики

фото www.yandex.ru — Действительно, хронотип «совы» или «жаворонка» человеку достаётся при рождении, как цвет кожи или глаз. То есть изменить его крайне сложно, вы прикованы к своей ДНК, — говорит президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. — Если заставить «жаворонка» работать по вечерам, а «сову» — вставать в 6 утра, то оба будут чувствовать себя некомфортно. Но таких лишь 20%. Остальные относятся к смешанному хронотипу — «голуби», пик их активности попадает на середину дня.

Отметим, что «совы», чей цикл сна сдвинут на 2–3 часа (а то и больше) ближе к ночи, чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии, но более открыты и склонны к приключениям. «Жаворонки» же более настойчивы и позитивны, но хуже адаптируются к изменению привычного расписания. |

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Здоровье

ytimg.com Наблюдается это во всех возрастных группах, кроме малышей от нуля до двух лет. В Роспотребнадзоре региона отмечают, что на данный момент заболеваемость превысила эпидемический порог более чем на 18 процентов. На карантин школы закрыты в Ханты-Мансийске и в Сургуте. В нашем городе очный учебный процесс приостановлен до 12 февраля. Специалисты отмечают, что в структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа. Их выявили более чем в 65 процентах случаев. Доминирует вирус гриппа А, на втором месте – грипп Б. «Если проявились первые симптомы – повышение температуры, катаральные явления, то есть вы чувствуете, что слезятся глаза, насморк и так далее, первое, самое главное – возьмите больничный лист и останьтесь дома. Зачастую у нас граждане стесняются своих состояний, в дальнейшем, к сожалению, становятся потом очагом для распространения инфекции», – рассказал главный врач БУ Югры «СГКП № 1» Максим Слепов. Дарья Давыдова

|

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Школьники

Фото: архив СургутИнформТВ Презентация нового цеха предприятия, расположенного в Сургуте, которое снабжает полуфабрикатами школы и детские сады города и района, состоялась накануне. 80 котлет в минуту — такова мощность цеха по производству полуфабрикатов. Сейчас он специализируется пока только на производстве разного вида котлет. «На сегодняшний день только котлет в ассортименте 8 наименований, но у нас сейчас уже в разработке документация, у нас будут и гуляши, и фарш, будет и нарезка рыбы, будет нарезка полуфабрикатов говяжьей печени. Дополнительное оборудование будет докупаться, и у нас очень есть большие мощности и здания свои, мы докупаем дополнительное оборудование и расширять будем», — рассказывает директор предприятия по производству полуфабрикатов Анна Шикула. Рыбные, куриные, говяжьи. По словам руководства предприятия, новый цех способен выпускать 10 тысяч котлет в сутки. И такое количество сейчас востребовано. Эта компания снабжает полуфабрикатами сургутские колледжи и несколько школ, а в районе — учебные заведения в Ульт-Ягуне, Сайгатине, Барсово, на Белом Яру. В перспективе планируется добавить к этому списку школы и детские сады Лянтора и Федоровки. Изготовленная продукция подвергается шоковой заморозке. Для доставки полуфабрикатов на пищеблоки образовательных организаций используются специальные термомашины. Уже на местах продукция доводится до готовности и подается на стол учащихся. На предприятии собираются расширить ассортимент продукции. В течение этого и следующего годов здесь намерены начать выпуск вареников, пельменей, сосисок и молочной колбасы специально для детей. Руководство фирмы гарантирует строжайшую систему контроля качества продукции. «У нас заключены договора с санэпидемстанцией, с Роспотребнадзором. Везде идет строжайший контроль: у нас постоянно берут смывы и готовой продукции, и воды, и столов. Технолог проверяет каждый день на растворе, проверяет каждый день обмундирование людей, чтобы была чистота, было полностью всё», — добавляет Анна Шикула. Антон Севастьянов

|

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Новорожденный → Развитие, методики

У таких мам для младенцев всегда есть сюрприз - например, очень необычное имя. Фото: GettyImages Зачем в перинатальных центрах нужен курс лекций о правильном выборе имен? Христамрирадос, Дурдона, Никита-Мононо, Радостина, Виагра. Это не набор букв или позывные участников сетевой игры. Это реальные имена, зарегистрированные в разное время в столичном регионе. Мода на странные имена настолько захлестнула современное общество, что в роддомах и перинатальных центрах вынуждены задуматься: не пора ли начать вести с будущими родителями беседы о том, что мода модой, но ведь их детям с этими странными именами жить. Россия и ПутятяВ подмосковном Реутове живет семья Солобоковых, у которых недавно родился сын Бьерн. Мама с папой активно увлекаются культурой викингов, поэтому назвали наследника в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого. Это имя в переводе со шведского означает "медведь", что, впрочем, родителей не пугает. Наоборот, они считают его красивым и надеются, что маленький Бьерн вырастет таким же сильным, как его знаменитый тезка. В Балашихе летом этого года на свет появился Исаак-Ньютон. Да, это имя. Родители малыша - студенты из Кот-д Ивуара, учатся в Московской международной академии и очень любят физику. Говорят, что назвать первенца именем и фамилией великого физика Ньютона - решение обоюдное. И почти сразу у них появились последователи. В Подольске новорожденный мальчик получил имя Леонард-Эйлер - в честь известного математика. И снова родители питают надежду, что громкое имя поможет сыну внести фундаментальный вклад в какую-нибудь науку. В Орехово-Зуеве живет Россия Олеговна, в Клину - Русалка Михайловна, в Балашихе - Виагра Николаевна, а в Наро-Фоминске - Путислав Владиславович. Причем последнее имя относится к разряду древнерусских и сокращается в не слишком приятного на слух Путяту, но других вариантов имени родители не рассматривали. "Большинство родных были против, всем хотелось простое имя, - рассказывает отец малыша. - Наши родители даже сказали, что будут называть внука Славиком. Мы и не спорим. Каждый Вячеслав может быть Славиком, но не каждый Славик может быть Путятой".  Еще один странный тренд нашего времени: давать детям матчество - отчество по имени матери.

И спасибо не скажутКак объяснили "РГ" в подмосковном управлении ЗАГС, Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" запрещает называть детей именами из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков. Под запретом также бранные слова или указания на ранги, должности, титулы. Во всех остальных случаях желание родителей - закон. Особо чувствительные сотрудники ЗАГСов могут переспросить и даже попытаться отговорить родителей от необычных имен, но если те будут настаивать на том, что их новорожденное чадо должно быть Табуреткой Ивановной, - оно ею будет. "Часто странные имена присутствуют в семьях, где родился первый ребенок, - утверждает психолог-психотерапевт Татьяна Хромова. - Родителям хочется как-то выделиться - а как? У новорожденных нет никаких навыков, которыми можно было бы гордиться. Единственный способ выделиться - это дать ребенку необычное имя". И еще на один момент обращает внимание Хромова: Виагры, Радостины и Никиты-Мононо чаще появляются у молодых родителей, которые еще живут сегодняшним днем. Им не хочется думать о том, что лет через десять их принцессу Виагру насмерть задразнят в школе, а подросток Путята будет представляться всем нейтральным именем Петя. И уж точно эти дети не скажут родителям спасибо за свои имена. "А еще в любом обществе есть прослойка эмоционально незрелых людей, которые называют детей именами персонажей книг или кинофильмов, популярных в данный момент, - продолжает Хромова. - Я, например, встречала Кхалиси Башмакову и Аберфота Тарелкина. Не стану спорить с мнением, что "Война престолов" или "Гарри Поттер" - это произведения на века, а значит, и имена их героев долго будут на слуху, но все-таки люди интеллектуально и эмоционально зрелые выбирают своим детям имена, сочетающиеся с отчеством и фамилией". Меняю не глядяОдин мой знакомый по имени Вячеслав, будучи школьником, переехал с родителями в Германию на ПМЖ. Где очень быстро выяснилось: для немецкого слуха и правописания его имя кажется набором букв, не поддающимся ни пониманию, ни произношению. В любом документе имя писали с ошибками, на исправление которых уходило время. В конце концов родители не выдержали и поменяли сыну имя. Теперь он Михаэль. Точнее, дома по-прежнему Слава, а в остальных местах - Миша. Говорит, жить можно, хотя и странно. Вот также и с подмосковной Дурдоной. Это имя персидского происхождения, в переводе - "единственная жемчужина". В Киргизии или Узбекистане оно не вызовет у окружающих никаких эмоций. "Но каково будет ребенку с таким именем жить и учиться в русскоязычной среде - можно себе представить. Такие моменты тоже нужно учитывать при выборе имени для малыша", - отмечает Татьяна Хромова. В Наро-Фоминском перинатальном центре, откуда выписывался малыш Путята, "РГ" рассказали, что думают над тем, чтобы организовать среди будущих мамочек беседы о правильном выборе имен для новорожденных. В центре есть психологи, которые снимают у женщин страх перед родами. А также имеется удаленное рабочее место для сотрудника ЗАГСа. Эти специалисты могли бы вместе беседовать с роженицами, рассказывая о том, что выбор имени для малыша - дело деликатное и подходить к нему нужно со всей ответственностью. Чтобы в один прекрасный момент не получить вместо Славы - Мишу. Ирина Рыбникова

|

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Школьники → Развитие, методики

Фото: iStock Министерство просвещения предложило маркировать школьные аттестаты специальным QR-кодом. В ведомстве уточняют, что эта мера поможет защитить документы об образовании от подделок. Проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения. На оборотной стороне титула (слева внизу) предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода, - говорится в пояснительной записке к документу. - Предполагается, что он будет содержать сетевой адрес (то есть гиперссылку. - Прим. ред.) для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании". Что еще покажет QR-код, если на него навести смартфон? Фамилию, имя, отчество, год рождения выпускника. Ну и, конечно, сведения об учебном заведении, которое выдало ему документ. Кстати, в этом же проекте ведомственного приказа предлагается к обсуждению новый макет школьного аттестата. Поле для QR-кода, надо сказать, в нем отведено совсем небольшое - 20x20 мм. А на лицевой стороне титульного листа предлагается печатать новую надпись "модификация 2020 года". Она позволит идентифицировать изменения, вносимые в образцы аттестатов, - поясняют эксперты. Общественное обсуждение QR-кодов на аттестатах продлится до 13 февраля. Если этот проект ведомственного приказа будет утвержден, школьные аттестаты начнут выдавать по новым образцам уже совсем скоро - в 2021 году. КомментарийБорис Илюхин, директор Центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС: - QR-код на школьном аттестате поможет упростить и ускорить его проверку на подлинность. В России уже в течение нескольких лет формируется единая база документов об образовании. Ведет эту огромную работу Рособрнадзор. Сначала в федеральный реестр вносилась информация о вузовских дипломах. Потом начали постепенно собирать в электронном виде информацию о школьных аттестатах. Сейчас, насколько я знаю, в базе уже содержатся сведения практически обо всех аттестатах, выданных после 2000 года. Вузовские специалисты могут уже сейчас зайти по закрытому доступу к этой базе и посмотреть, подлинный аттестат или нет. Но теперь вместо ручного ввода и ручного поиска в огромном море информации можно будет просто навести смартфон на QR-код. Код сразу "раскроет все карты": подлинный документ принес выпускник или нет. Это облегчит работу во время приемной кампании не только в вузах, но и в колледжах и техникумах. Ведь в среднем профобразовании именно школьный аттестат играет решающую роль при зачислении на бюджетные места. Что еще важно? В 2021 году намечен публичный запуск сервиса "Цифровые документы об образовании онлайн". А это значит, что к тому времени база данных будет достаточно наполнена документами и станет доступна всем: не только вузам, но и самим выпускникам. Причем в этом базе будут не только аттестаты и дипломы, но и документы о дополнительном образовании, о повышении квалификации. Например, сертификаты о том, что человек закончил автошколу. Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Психология → Брак и семья

Shutterstock.com Развод — тяжелая ситуация для всех. При этом культуры развода в России нет — для всех стандартом является ситуация, когда после принятия решения о распаде семьи начинаются дележки имущества, споры и ссоры, нередко переходящие в скандалы. При этом фактически уже бывшие супруги совершенно не считаются с мнением своих детей. А именно младшие члены семьи, как отмечают специалисты, оказываются наиболее уязвимыми перед расставанием родителей. О том, как развестись с наименьшими потерями для морального состояния детей, для которых развод родителей сродни катастрофе, АиФ.ru рассказала клинический психолог Евгения Береза.

Травмирующее событиеНе секрет, что развод — одно из самых травматичных событий в жизни человека. Для всех участвующих в процессе сторон — и для инициатора, и для «брошенной» стороны. А особенно психологически трудно его переживают ваши дети, если таковые имеются. Конечно, это вовсе не означает, что надо оставаться в разрушающем личность браке до конца своих дней и терпеть «ради детей». Более того, этого делать нельзя. Детям нужен пример счастливых родителей, пусть даже и по отдельности. Но! Младшим членам семьи обязательно нужно помочь пережить расставание дорогих им людей. Можно попробовать самостоятельно, можно прибегнуть к помощи специалиста, но в любом случае это очень важно, и игнорировать данный момент нельзя. Психика ребёнка так устроена, что, не до конца понимая происходящее между мамой и папой, малыш (да и подросток тоже) пытается найти объяснение тому, «почему» так произошло, и очень часто винит себя. Думает, что родитель ушёл от него, бросил именно его и т. д. Наверняка вам знакомо чувство, когда кто-то при вас ругается, а вам за них неловко, стыдно, хочется их примирить или провалиться сквозь землю. Так это вы — взрослый опытный человек. А как тяжело приходится ребёнку в такой ситуации? Поэтому любящие своих детей родители должны постараться минимизировать негативное влияние своих личных процессов на их неокрепшую психику. Даже несмотря на страсти, бушующие между членами пары. Как себя вести с детьмиЧтобы дети не так страдали от развода родителей и не винили себя в их расставании, стоит прислушаться к довольно несложным рекомендациям. Часть из них известна многим, но при этом использовать на практике такие советы могут далеко не все. Хотя необходимо постараться. Итак. Первое, что нужно делать — это говорить с детьми. Говорить много и долго. Не играть в молчанку. Отвечать на все их вопросы как можно обстоятельнее. Дети мудрее, чем кажется на первый взгляд. Они способны все понять — если не слова, то эмоции, энергетические посылы, настроение. Поэтому перед разговором обязательно надо успокоиться и постараться говорить с позиции любви и принятия. Никогда нельзя настраивать ребёнка против второго родителя! Какие бы сложные взаимоотношения ни были, следует четко понимать, что это исключительно отношения в паре, которые на детей переносить категорически запрещено. Не стоит передавать малышам свое раздражение или даже ненависть к бывшему супругу. Никогда не говорите малышу «твой папа плохой» или «твоя мама идиотка». Этим можно лишь травмировать собственных любимых детей, вбить в них свои страхи и комплексы, которые потом могут сыграть с ними очень злую шутку во взрослом возрасте. Детям очень важно любить и уважать обоих родителей. Для полной картины мира они должны знать, что папа и мама одинаково любят их. А хороший он или плохой папа (мама), они разберутся сами, когда вырастут. Следует постараться договориться со второй стороной о четком расписании/графике общения с детьми, оговорить заранее все нюансы, чтобы потом не выяснять отношения при детях с криками «ты должен был их вернуть час назад». Даже если так случилось, что кто-то выбился из графика, постарайтесь спокойно об этом поговорить и желательно без присутствия детей. Любой конфликт в присутствии ребёнка — большой стресс для детской психики. Бывает ситуация обратная, когда второй родитель не желает больше общаться с детьми, и это, конечно, травмирует скучающих по папе/маме малышей. Если же подстегивать эти эмоции своими обидами, это лишь удвоит негатив ситуации для ребёнка. Всегда надо думать в первую очередь не о своих эмоциях (с ними, кстати, обязательно нужно работать, чтобы отпустить ситуацию), следует думать о детях. Объясните им, что так бывает, что человек занят, или запутался, или что ему/ей тоже непросто, попробуйте дать ребёнку состояние принятия, а не осуждения. Попробуйте объяснить малышу, что мир прекрасен, но несовершенен, что бывает всякое, что люди в целом хорошие, но совершают ошибки. Научите детей отпускать и прощать. Это очень здорово пригодится им в дальнейшей жизни. Не следует пытаться компенсировать развод и собственное отсутствие (или отсутствие второго родителя) чрезмерной опекой, подарками, вседозволенностью и прочими подобными вещами. Надо постараться сделать так, чтобы в обычной жизни для детей произошел минимум изменений. Малыши очень склонны к соблюдению привычек, ритуалов, обычному распорядку дня. Не выбивайте их из этого сложившегося мира фейерверком из мультиков, попкорна и кока-колы, если раньше им это было нельзя — это может только навредить. Не надо навешивать на детей свои беседы «по душам», выливать на них свой обиженный внутренний мир, для этого существуют психологи, на крайний случай подруги. Не стоит разрешать им слушать ваши разговоры с подружками/друзьями на кухне о бывшей второй половине. Перекладывая на детей свои проблемы, вы делаете их ответственными. От этого они лишаются детства, сразу становятся взрослыми, пропустив очень много этапов постепенного и правильного взросления. Ни в коем случае нельзя использовать манипуляции для второй бывшей половины при помощи детей. Они не должны стать разменной монетой в разборках родителей. Мухи отдельно, котлеты отдельно. «Если не сделаешь то-то, не отпущу детей с тобой в кино». А детей вы спросили, что они хотят? Ваши отношения — это ваши отношения. Дети ни при чем. Дети — отдельные люди, личности, уважайте их и любите. Заучить это следует как мантру и повторять ежедневно. Ну и последнее. Известное всем правило, но никогда не будет лишним напомнить себе, что есть только одна формула для счастья и здоровья наших детей: счастливые родители = счастливые дети. Покажите собственным примером ребёнку, что развод — это не конец света, что жизнь продолжается, она прекрасна, что счастье внутри нас, что мир несовершенен и люди совершают ошибки. Но это наш опыт, наши уроки, и они дают нам очень много сил и мудрости, если мы их понимаем и принимаем. Не бывает универсальных правил поведения для всех, но есть очевидные для мыслящих людей законы, по которым живет мир, и люди, которые перестают воевать с этим миром, имеют все шансы на счастливую и здоровую жизнь. Главное — научиться этому самому и передать знания детям. Тогда они смогут спокойно и без особых потерь пережить любое событие в своей жизни. Анна Шатохина

|

=Материал опубликован 10.02.2020

Разделы → Школьники