Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Библиотека

-

Заголовок: Глава Минобрнауки заявила об острой нехватке в школах дефектологов

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что количество коррекционных педагогов, работающих в школах, интернатах и детских садах, вчетверо меньше необходимого.

Министр напомнила, что за последние 15 лет в России сократилось количество дефектологов, которые работают в разных образовательных организациях. По нормам на одного специалиста должно приходиться порядка 15-20 детей, а на сегодняшний день это 60-65 детей.

В вузах осталось очень мало дефектологических факультетов, при том, что потребность в специалистах очень велика. По данным РАО, сегодня в России действует 1660 специальных школ и 13 443 коррекционных класса в обычных школах.

В прошлом учебном году спецклассы и школы посещало боле 320 тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Еще 160 тысяч таких учащихся учились в условиях инклюзии. Общее число учащихся с ограниченными возможностями здоровья - чуть более 480 тысяч.

Ирина Ивойлова -

Заголовок: Не пропасть в паутине

Разделы сайта: Школьники, Подростки

Тело:

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ввести уголовную ответственность за склонение детей к суициду в интернете.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила ввести уголовную ответственность за склонение детей к суициду в сети Интернет. Об этом она сказала на II Межрегиональной научно-практической конференции "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в Туле.

По словам Кузнецовой, в России 70 процентов населения пользуются интернетом, а в группе 15-16-летних практически все сто процентов. "Каждый восьмой подросток в будни проводит в интернете более пяти часов и три процента практически живут в интернете. Между тем безопасность детей в сети не гарантируется ни дома, ни в школе. Если раньше мы говорили: ребенок дома, значит в безопасности, то теперь эти ранее безопасные двери открыты", - подчеркнула омбудсмен.

Прежде всего уполномоченный по правам ребенка озабочена количеством детских суицидов из-за популяризации самоубийств в интернете. По ее словам, "этот момент, уходит из поля зрения законодательства", но приобретает особую актуальность. Детский омбудсмен привела такую статистику: несмотря на то, что за последние пять лет число трагических случаев сократилось в два раза, за 2015 год 460 детей покончили с собой.

- При СКР создана рабочая группа по вопросам распространения в сети информации, популяризирующей среди несовершеннолетних суицидальные наклонности, призывающие к суицидам. Мы предлагаем внести изменения статью 110 УК (доведение до самоубийства - ред. ) - распространить ее действия на виртуальный способ склонения детей к суицидам, - заявила Кузнецова.

Детский омбудсмен напомнила трагические случаи, произошедшие в разных регионах страны. При этом обратила внимание на то, что "заглянуть" в доступные странички детей в соцсетях взрослые догадались только после того, как трагедия произошла. Другой пример - случай агрессии, приведший к летальному исходу. В частности, в Новосибирске увлечение подростков агрессивные играми привело к трагедии. По словам Кузнецовой, в этом случае родители и педагоги в школе знали об их увлечении, отмечали растущую агрессивность подростков, но ничего не делали. Кузнецова также отметила рост числа сайтов, пропагандирующих педофилию в интернете.

Уполномоченный по правам ребенка высказала озабоченность по поводу возможного упразднения возрастных маркировок. По ее словам, СМИ должны нести ответственность за свою продукцию: были приняты нормы, и надо сохранить ограничения.

- Чем выше будет степень гражданственности и социальной ответственности журналистов за будущее России, уровень саморегулирования медиасообщества в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, тем меньше потребуется правовых и административных регуляторов обеспечения информационной безопасности детей. Предлагаю в связи с этим российскому медиасообществу, в том числе интернет-провайдерам, разработать и принять Хартию защиты детей от деструктивного влияния информации …Это поле, где надо приложить все усилия, - отметила омбудсмен. - Здесь не может быть завтра - все надо делать сегодня.

Анна Кузнецова также рассказала о письмах матерей, которые разыскивают своих детей, увезенных мужьями в ДАИШ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Причем, речь о благополучный семьях, проживающих далеко от юга страны. Мужчины общались с террористами с помощью интернета. Она также напомнила, что с помощью всемирной паутины террористы вербуют подростков в свои организации.

В свою очередь зампред комитета Совета Федерации РФ Людмила Бокова отметила, что наряду с широкими возможностями для просвещения и обучения, интернет создает невиданные до сих пор риски угрозы жизни и здоровью детей. Она сообщила, что в верхней палате парламента идет работа по подготовке перечня информаций, наносящих вред или не отвечающих образовательным процессам. Такой перечень, при технической возможности, необходим для фильтрации контента в школах.

Сенатор обратила внимание также на недостаток родительского контроля. Так, 97 процентов родителей знают об опасностях всемирной паутины, но лишь 17 процентов реально пытаются защитить своих детей.

Как отмечали все участники конференции, в борьбе с виртуальными опасностями необходима консолидация усилий всех институтов общества - одними административными мерами проблему не решить. Так, председатель координационного совета уполномоченных по правам ребенка в ЦФО, детский омбудсмен в Калужской области Ольга Копышенкова предложила использовать для воспитания детей тоже самое поле - соцсети. "Сейчас можно воздействовать не только на уроках, - подчеркнула она, - но и там, где ребенок наиболее полно раскрывается - на страничке в соцсетях. Однако там - не на улице, а дома - он оказывается безнадзорным".

Елена Шулепова (Тула) -

Заголовок: В Сургуте на карантин ушло 24 класса

Разделы сайта: Школьники, Здоровье

Тело:

Больше всего заболевших в 45 школе. Там на больничный ушло сразу 17 классов. Еще пять классов закрыли на карантин в третьей школе и три класса в Салмановской гимназии, - сообщают в Сургутинформтв. Впрочем, объявлять общегородской карантин в департаменте образования пока не спешат. В общеобразовательных учреждениях у детей на входе проверяют температуру с помощью бесконтактных термометров.

В целом по Югре пока ситуация под контролем. В Роспотребнадзоре уровень заболеваемости ОРВИ называют неэпидемическим, то есть некритичным.

- На территории Югры показатель 66,56 на 10 тысяч населения. По сравнению с 3-й неделей заболеваемость совокупного населения возросла на 22,07%. Рост заболеваемости отмечается по всем возрастным группам. Эпидемические пороги не превышены, как по совокупному населению, так и по всем возрастным группам, - сообщили в пресс-службе югорского Роспотребнадзора.Анастасия Аладинская -

Заголовок: Приоритет государства - дети. Валентина Матвиенко о национальных проектах в сфере защиты детства

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

В современном мире решающим фактором конкурентоспособности страны выступает качество человеческого капитала. Оно, как известно, закладывается в годы детства и юности. Вот почему страна, экономящая на детях, не может рассчитывать на достойное будущее.

Считаю, Россия ответила на этот вызов времени, успешно реализовав Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Мы уверены: самой надежной гарантией устойчивого развития России являются ее дети, их физическое и психическое здоровье, интеллект, образованность, нравственные, духовные качества. И потому на этом направлении деятельности государства у нас не должно быть никаких пауз, остановок, только движение вперед.

Именно так мы и действуем. Забота о детях вошла в ряд стратегических приоритетов страны. Свидетельство тому - указ президента России, объявивший 2018-2027 годы Десятилетием детства. Правительство утвердило план мероприятий по его реализации, который можно с полным основанием взять за основу как с точки зрения формулирования задач Десятилетия детства, так и путей их выполнения.

И потому сейчас, когда мы приступили к осуществлению национальных проектов, считаю важным проведение своего рода "сверки часов" на предмет того, насколько органично они увязаны с положениями данного документа. Речь об использовании национальных проектов в качестве действенного инструмента достижения целей Десятилетия детства.

Хочу подчеркнуть, что, пожалуй, впервые государственная политика в области детства опирается на мощный финансовый фундамент.

Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, - падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность. Ключ к решению проблемы один - всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев. Это вопрос нашего будущего. Национальные проекты, бюджет содержат комплекс необходимых для этого мер. Цель - преодоление ситуации, когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности.

Обязанность федеральной власти, субъектов Российской Федерации - своевременное доведение денег до адресата, их стопроцентное освоение. Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки. Опросы показывают, что почти 35 процентов семей не в курсе о положенных им льготах. Необходимо улучшить политику информирования в этой сфере.

Однако одних лишь финансовых инструментов для преодоления демографического кризиса недостаточно. Трудно ожидать повышения рождаемости, если мы не обеспечим для женщин возможность сочетания материнства с получением профессионального образования, с трудовой деятельностью, карьерным ростом. А значит, следует и дальше активно развивать сеть дошкольных учреждений. В этом плане есть заметные положительные сдвиги. Правда, ситуация в субъектах Российской Федерации порой серьезно различается. Мы в Совете Федерации держим этот вопрос на контроле. Рассчитываем, что через 2-3 года тема нехватки мест в ясельных группах и детских садах перестанет быть актуальной.

Бесспорно, в рамках осуществления национальных проектов следует наращивать усилия по укреплению самого института семьи, формированию у подрастающего поколения понимания значимости традиционных ценностей. Такая работа ведется. Однако, если судить по статистике браков и разводов в нашей стране, проблем здесь еще хватает. Забота о сохранении и укреплении семьи - задача, значимая не только для России, а для всего человечества. Мы обязаны сделать все для упрочения правовых, нравственных, духовных основ семьи. В этом русле большое значение имеет, в частности, принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Уже в скором времени он будет внесен в Государственную Думу.

Важнейший вопрос - поддержание и укрепление здоровья детей. В национальном проекте "Здравоохранение" акцент сделан на строительстве перинатальных центров, детских поликлиник и больниц, их модернизации.

Вызывает тревогу тот факт, что у более чем половины школьников есть хронические заболевания. Специалисты говорят о некачественном школьном питании, нарушении санитарных норм, несоблюдении календаря прививок, отсутствии медицинских специалистов непосредственно в образовательных учреждениях.

Все эти вопросы активно обсуждаются в обществе. Звучат предложения по восстановлению школьной медицины, развитию спорта, улучшению условий отдыха детей, их санаторного лечения. Это все так. В то же время очевидно, что укрепление здоровья российских школьников - задача, требующая не "точечных" решений, а осуществления целостной системы мер. Считаю, что заинтересованным министерствам и ведомствам следует приступить к их подготовке.

Главная цель Десятилетия детства в сфере образования - создание в нашей стране такой его национальной модели, которая обеспечит формирование гармонично развитой, граждански активной, социально ответственной личности. Словом, речь идет о том, чтобы сделать нашу школу одной из лучших в мире. На мой взгляд, национальный проект "Образование" выстроен именно в этом ключе.

В то же время действительно большие задачи, которые мы перед собой ставим, не должны заслонять проблемы школ, доставшиеся нам от прошлого. Одна из них - неравенство в условиях обучения, сохраняющееся в ряде регионов. Я имею в виду плачевное состояние материальной базы, учебно-методического оснащения немалого числа школ. Нельзя терпеть такое положение, когда в одних из них создается цифровая образовательная среда, а в других дети учатся в ветшающих зданиях в несколько смен, не хватает учительских кадров.

Успешное осуществление всего намеченного в сфере детской и семейной политики жизненно важно для будущего страны. Вот почему необходимо наладить эффективную систему управления такой работой, самого жесткого и надежного мониторинга ее результатов. Совет Федерации этим занимается.

Полагаю, наряду с ведомственными контрольными структурами следует создавать и региональные институты общественного контроля над реализацией Десятилетия детства, национальных проектов. Такой шаг сделает более тесным взаимодействие власти и общества, укрепит их доверие друг к другу, поможет осознанию гражданами того, что реализация национальных проектов - дело всей страны, каждого из нас.

Выдающийся польский педагог Януш Корчак призывал нас помнить - "для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное". Российским детям мы должны дать лучшее из возможного. Любовь и заботу в семье, условия для всестороннего развития личности - в обществе. Это наш гражданский и нравственный долг.

Валентина Матвиенко (председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей) -

Заголовок: Названы способы повысить интерес детей к учебе

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Специалисты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС провели масштабный соцопрос среди российских семей и выяснили, интересно ли детям учиться в школе.

Выводы неутешительны: только четверть всех школьников действительно заинтересованы в учебе. Большинству детей, как считают мамы и папы, нужна дополнительная мотивация. Для этого нужно изменить содержание образовательных программ. Так считают 30,9% родителей. Еще 26,4% - считают, что повысить интерес ребенка к учебе могут информационные технологии на уроке. 25% - что нужно дать возможность детям самим выбирать предметы для углубленного изучения.

- Если среди родителей первоклассников 46,4% полностью довольны учебной программой, то среди родителей пятиклассников - их уже 39,1%, - рассуждают авторы исследования. - Сильнее всего проблемы в программе ощущаются с 6-го по 9-й класс. Именно здесь больше всего родителей (около 13%) отмечают, что их вообще не устраивают учебные программы.

Что интересно? Большинство педагогов (73,6%) тоже считают, что содержание образовательных программ нужно менять.В исследовании приняли участие 2247 учителей и 2220 родителей из Псковской, Самарской и Ярославской областей. В процессе опроса социологи обнаружили любопытную закономерность.

- Чем выше уровень образования отца, тем выше доля детей, заинтересованных в обучении. Образование матери почему-то не оказывает аналогичного влияния на мотивацию детей, - говорится в исследовании. - При этом доля родителей, считающих, что их ребенок заинтересован учебой, существенно сокращается по мере перехода ученика из класса в класс. Если среди родителей первоклассников 45,9% семей отмечали интерес детей к учебе, то среди родителей восьмиклассников их доля сократилась до 15,1%. В 9-11-х классах мотивация ребят снова растет: им необходимо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Ксения Колесникова -

Заголовок: Ученый: Не подсовывайте детям "Грозу", "Обломова" или "Евгения Онегина"

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики

Тело:

Сколько книг из школьной программы прочитали ваши дети этим летом? Одну? Две? Или ребенка за чтением вы не видели ни разу?

- Не надо волноваться, ничего страшного не происходит. Пусть будет одна книга за все лето, но такая, которая оставила сильное впечатление, - считает кандидат наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педуниверситета Екатерина Асонова.

Она категорически не согласна с тем, что дети ничего не читают. Дети читают, и гораздо больше, чем взрослые, - учебники, разные сайты, где дается школьная программа по литературе в кратком пересказе, художественную литературу. Хотя Екатерина Асонова и признает: большинство школьников успевает читать только то, что есть в программе.

- Я 13 лет работала в школе и ничего фатального в том, как читают дети, не вижу. "Войну и мир" среди моих одноклассников прочитали не больше 5 человек. И сейчас этот роман может осилить примерно столько же, - говорит Екатерина Асонова в интервью "РГ". - Учителя дают на лето списки книг, но сколько учеников их прочитали? Да и вообще, можно ли прочитать все, что задает школа? Освоить серьезно все, предписанное программой по литературе, ребенку не под силу, у него же не одна литература в расписании. Интересно, что в других странах зачастую предмета "литература" нет вообще, она изучается на уроках языка. В Германии школьники старших классов могут читать одну книгу весь год и подробно разбирать ее, готовясь к выпускному экзамену. У нас в списках сотни произведений. А пресловутая любовь к чтению художественной литературы, пожалуй, в Германии не ниже. А судя по состоянию книжных магазинов - даже выше.

Пять советов

1. Хотите привить любовь к книге - не подсовывайте "Грозу", "Обломова" или "Евгения Онегина". Нашу молодежь закормили девятнадцатым веком, где все крутится вокруг вопросов "Кто виноват?" и "Что делать?", а ребятам Джейн Эйр гораздо интереснее и ближе, чем Вера Павловна. Ориентируйтесь на интересы ребенка. Дети хотят читать о том, как устроен современный мир. Кому-то нужны повести Нины Дашевской "Я не тормоз" или "День числа Пи", Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского "Сиамцы", "Минус один" и др., кому-то книги нонфикшен по психологии или общественным наукам, а кто-то нуждается в чтении фантастики или фэнтези. Этим пренебрегать нельзя.

2. Большой популярностью и у подростков, и у взрослых пользуются переводы скандинавских и американских писателей. Во-первых, переводы мастеров слова Ольги Дробот, Ольги Мяэотс, Марии Людковской, Ольги Варшавер, Ольги Бухиной и Галины Гимон, многих других читать очень легко. Во-вторых, тематика у переводимых ими авторов обычно современная - отношения современных детей и родителей, поиски своего места в обществе, подростковые проблемы - самоидентификация, дружба, первая любовь… Немаловажным оказывается и высокое качество беллетристики: для норвежских авторов - особый психологизм (Мария Парр, Руне Белсвик), для шведов - упор на раскрытие социальных проблем (Ульф Старк, Мони Нильсон, Аника Тор), для американских - виртуозная работа с формой, способом организации текста (Мэг Розофф, Гарри Шмидт и др.).

3. Дайте ребенку возможность выбрать книги, которые он будет читать. Один из вариантов - приведите его в магазин и предложите взять ту книгу, которую он хочет. А вдруг он выберет комиксы, фэнтези или книгу, где почти нет текста, зато много иллюстраций? Ничего страшного. Не надо бояться комиксов. А если в книге вообще одни иллюстрации, рассмотрите и обсудите их вместе с ребенком. Диалог - прекрасный способ развивать устную речь и пополнять словарный запас. И ни в коем случае не осуждайте выбор ребенка или то, что он не прочитал выбранное. Обсуждайте, поддерживайте, помогайте найти нужное. Уверена, что и вы читаете не все купленное. Кстати, покупать не обязательно - можно пользоваться библиотекой!

4. Дети обычно с удовольствием читают то, что им позволяет отвлечься, забыться, замкнуться на себе. Чтение - это не только способ получения данных, но и способ психологической разгрузки или медленных размышлений о чем-то. Не забывайте об этом.

5. Читать вслух ребенку можно и нужно в любом возрасте. Но только до тех пор, пока он вас не остановит. Да-да! И в 10, и в 13, в 18 ваш ребенок будет с удовольствием слушать ваше чтение, если вам удалось сохранить доверительные отношения, удается интересно читать. Это не только нормально, но и прекрасно. Чтение художественной литературы для удовольствия - величайшее достижение современности. Позвольте себе эту роскошь!

Ирина Ивойлова -

Заголовок: Первый раз в первый класс. Как собрать ребенка в школу: советы от специалистов и врачей

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Во сколько сегодня обходятся сборы в школу; как сохранять здоровье ребенка во время учебного процесса, и на что обращать особое внимание при выборе одежды для перваша?

Ответ на эти вопросы хотят знать многие родители. В этом году Сургут бьет рекорды по первоклассникам. Более шести тысяч новоиспеченных школьников сядут за парты 1 сентября. К этому учебному году в Югре подготовились: отремонтировали 663 объекта образования. На ремонт и обновление материально-технической базы в округе потратили миллиард рублей. К торжественному и не менее ответственному моменту готовятся сами первоклашки и их родители.

Лера через несколько недель тоже пойдет в первый класс. Для нее и для мамы процесс подготовки очень важен – не хочется ничего упустить. Рюкзак уже приобрели, он для Валерии – предмет особой гордости.

В голове целый список, от которого голова идет кругом. Мало того, что нужно найти именно то самое, что понравится и родителям, и ребенку, так еще и подобрать школьную форму, которая будет соответствовать требованиям образовательного учреждения. Только синий, только черный, или – как вам? – бордовый цвет. Такие критерии иногда действительно усложняют задачу мамам и папам. При этом важно помнить о качестве и комфорте – чтобы ничего не отвлекало ученика от новых знаний.

А что касается состава ткани? Здесь тоже очень важно подобрать именно тот материал, который сделает форму практичной, и в тоже время не нанесет вреда чувствительной детской коже.

Дерматологи советуют отдавать предпочтение натуральным тканям. Хотя, по словам специалистов, на сегодняшний день даже их подвергают различным химическим реакциям, чтобы придать определенные свойства волокну.«Предпочтения необходимо отдавать мягким натуральным комфортным тканям. К натуральным тканям относится лен, необработанный лен, относится хлопок, шелк, шерсть. К опасным тканям, особенно для кожи первоклашек, относятся полиэстер, полиамид. Нейлон, акрил и, как это не удивительно, бамбук, который сейчас очень популярен», – рассказала Марина Крамарь, заместитель главного врача по медицинской части БУ «Сургутский КВД»

Другая сторона медали – цена такой одежды. Конечно, синтетика обойдется дешевле, но делая такой выбор, необходимо проследить за реакцией молодого организма. К слову, Роспотребнадзор тщательно контролирует товаропроизводителей, ведь для детской одежды выдвигают особые требования. Кстати, микс синтетики с натуральными материалами тоже допустим – в определенных пропорциях. Так, для трикотажных изделий – не больше 18 % капроновой нити, колготы – не больше 30 %, верхняя одежда – только 20 %. Хотя, как показывает практика, многих сейчас не смущают едва знакомые названия на ярлыках.

«Состав спрашивают. Предпочитают модал сейчас в основном. Это синтетическое волокно новое. Хлопок, он мнется, а модал: зимой в нем тепло, летом, наоборот, прохладно, оно не мнется, как хлопок. И в основном его берут сейчас. Людей это не смущает, что это синтетика. Нет. Раньше как-то ее не предпочитали, а сейчас наоборот, берут», – добавила продавец-консультант магазина «Зебра» ООО «Бебленд» Наталья Семенова.

Мы провели опрос в группе телеканала «Сургут 24», чтобы выяснить, во сколько обходится экипировка для школы. Большинство ответили, что десяти-пятнадцати тысяч вполне достаточно. Почти 5 % респондентов признались, что для школы хватит и двух ручек. Чуть больше наших подписчиков потратили на подготовку к первому классу 50 тысяч рублей и более. Наверное, тут нечему удивляться, если считать, к примеру, оборудование дома рабочего пространства.

Не секрет, что увеличение нагрузки и неправильная организация рабочего процесса и места могут сказаться на здоровье. Поэтому специалисты рекомендуют тщательно выбирать стол и стул, соответствующие росту школьника, а также организовать правильное освещение. К зрению современной молодежи нужно относиться особо бережно – всевозможные гаджеты и так дают негативный эффект.

«Зачастую не надо новомодных каких-то люстр, светильников. Достаточно обычных ламп 60 ватт, которая не будет светить непосредственно ребенку в глаза, а хорошо освещать рабочую поверхность. Важным элементом является осанка, поэтому стол, конечно, должен стоять правильно, ребенка нужно научить сидеть правильно, держать ручку, располагать руки на столе. Это все элементы, которые позволят сохранить ребенку работоспособность», – советует врач-офтальмолог БУ Югры «СГКП №1» Александр Грицык.А родительская миссия в этом деле – как раз помочь своему чаду выработать эти правильные привычки, чаще напоминая ему о правилах и строго контролируя процесс.

Юлия Плескачева -

Заголовок: Что делать, если ребенок врет

Разделы сайта: Психология, Воспитание

Тело:

«Мой ребенок меня обманывает». Рано или поздно родители неизбежно делают это неприятное открытие. Часто такое поведение ребенка наносит удар по их авторитету, воспринимается как проявление неуважения или даже как педагогическое фиаско. Детское вранье расстраивает взрослых в первую очередь потому, что подрывает взаимное доверие. Всегда ли нужно реагировать на детскую ложь и как действовать, чтобы она не разрушила отношения с ребенком?

Все мы лжем

Согласно исследованиям, в среднем за 10-минутную светскую беседу мы трижды говорим неправду. Существуют разные оттенки лжи — от желания слегка приукрасить действительность до наглого обмана. Не каждая ложь плоха и не всякая правда хороша. Классик социологии Эрвинг Гофман рассматривал всю социальную жизнь как театральное представление, в котором все играют те роли, которые от них ожидают. Гофман утверждал, что в зависимости от ситуации проявляются разные идентичности человека как социального субъекта и далеко не в каждой ситуации нужна правда. В противном случае жизнь в обществе была бы невыносимой.

Поэтому все мы иногда о чем-то умалчиваем или, наоборот, приукрашиваем реальность. Этого требуют вежливость, доброта, сострадание или просто меркантильный интерес (например, если речь идет о рабочих вопросах). Почти все люди лгут чаще, чем кажется, тем более что некоторые проявления вежливости мы вообще не считаем ложью. Мы ведь не говорим любимой тете, что ее подарок бесполезен и лучше бы было получить его деньгами. А в гостях вместо «Это невозможно есть, ты совсем не умеешь готовить» скорее прозвучит: «Спасибо, я зашла в кафе и сейчас не голодна».

Однако, в отличие от взрослых, которые отдают себе отчет в намеренной лжи, дети далеко не всегда сознательно обманывают в привычном нам смысле. Чтобы понять, как лучше реагировать на обман, необходимо учитывать возраст ребенка.

Ложь в разном возрасте: от фантазий до выгоды

Нравится нам это или нет, дети научатся врать с пользой для себя и будут делать это в основном по тем же причинам, что и взрослые. А значит, нужно научить их отличать ложь во благо и лицемерие как часть хорошего воспитания от злонамеренного вранья, а затем объяснить, какие последствия наступят в том случае, если обман раскроется. Ребенку важно распознавать мотивы лжи у себя и у других людей, осознавать ответственность за свои слова и действия.

Большинство детей учится лгать к 3 годам — почти одновременно с формированием стойких языковых навыков. Однако это трудно назвать ложью, скорее речь идет о приукрашивании действительности. Дело в том, что примерно до 6 лет детский мозг легко смешивает реальность с собственным вымышленным миром. Дети изобретают разные причудливые истории, создают сложные повествования, заводят воображаемых друзей — и это естественный этап развития.

Поэтому говорить о лжи как противоположности правды в этом возрасте еще рано — скорее, мозг, еще не овладевший в полной мере абстрактным мышлением, создает «дополненную реальность» — так же, как и современные гаджеты.

После 6 лет граница между реальным и вымышленным становится более отчетливой, и ребенок начинает сознательно экспериментировать, зная, что его слова не соответствуют действительности. В этом возрасте дети уже могут лгать намеренно, ради выгоды, чтобы скрыть свои действия или истинные намерения. Примерно в это же время дети начинают понимать, что умолчание — тоже форма лжи. Ребенок, как и взрослый, предпочитает не говорить правду, прямая ложь дается ему тяжелее.

Лет до 10 поймать ребенка на лжи довольно легко, на это указывают различные признаки: изменение интонации и темпа речи, чрезмерная нервозность, нестыковки в самой истории. Чем старше становится ребенок и чем чаще ему удается успешно обманывать, тем лучше он это делает и тем сложнее становится поймать его на вранье.

Почему врать выгодно

Основные причины сознательной лжи — желание избежать родительского гнева и наказания, скрыть свои собственные сомнительные действия и избежать чувства стыда (даже если не будут наказывать), извлечь выгоду, выгородить себя или кого-то из друзей. В подростковом возрасте к этим мотивам добавляются новые: стремление повысить свой социальный статус в группе, привлечь внимание противоположного пола, защитить свою частную жизнь от окружающих, а иногда и желание высмеять кого-то из сверстников.

С помощью лжи дети могут удовлетворить и другие свои потребности, иногда даже такие базовые, как потребность в безопасности или эмоциональной связи с родителями.

Трудно поверить, что они могут быть удовлетворены через то, что обычно называют ложью! Причем если ребенок находится в трудной жизненной ситуации и у него нет близких отношений с родителями, он более склонен удовлетворять свои эмоциональные потребности с помощью фантазий и обмана окружающих.

«На мой взгляд, дети часто врут тогда, когда они ощущают себя припертыми к стенке, — говорит психотерапевт Ирина Млодик. — Они так боятся встретиться с реакцией взрослых, что всеми силами пытаются эту встречу отсрочить. Как правило, это не работает, потому что ваша злость на попытки врать становится только сильнее. Если бы ребенок просто сознавался в своих проступках, все было бы проще, но в момент стресса ему в это трудно поверить».

После того как детей пару раз поймали на лжи, родители могут перестать им доверять и подозревать в обмане по любому поводу. Они пытаются уличить ребенка во лжи, устраивают ему проверки и допросы, но это только осложняет ситуацию. «Ребенку становится еще страшнее оказаться раскрытым, уличенным, он врет еще чаще или еще искуснее, — объясняет Ирина Млодик. — Таким образом, родитель как бы отнимает у ребенка его собственную совесть и заменяет ее внешней — своими попытками уличать, контролировать и стыдить за попытку укрыть содеянное».

Как реагировать на обман, чтобы ложь не вошла в привычку?

Будьте честны с ребенком. Сколько раз, прежде чем взять кровь на анализ или пойти к стоматологу, родители рассказывают детям истории о том, как «это совсем не больно» или будет похоже на укус комара? Как ребенок может узнать ценность правды, если родительские слова не имеют ничего общего с реальным жизненным опытом? Или он уже не раз слышал, как мама или папа говорили неправду собственным родителям, инспектору ГИБДД или коллегам? Если это так, то придется отказаться от двойных стандартов и попытаться объяснить причины собственных поступков, показать на примерах неприятные последствия лжи и объяснить, почему говорить правду получается не всегда.

Подавайте пример даже в мелочах. Когда зазвонит телефон, не просите ребенка сказать бабушке, что вас нет дома. И когда во время совместных покупок возвращаете платье продавцу из-за высокой цены, не отвечайте, что оно не подошло по цвету или размеру. В таких ситуациях ребенок узнает, что маленькая ложь допустима, и к тому же становится ее пассивным соучастником.

Не высмеивайте безобидные детские фантазии. Когда ребенок еще маленький, граница между реальностью и миром фантазий очень тонка. Из-за насмешек над его рассказами он не перестанет фантазировать, а будет больше склонен уходить в придуманный им мир, уходить от ответов и в конечном итоге не захочет быть искренним с вами. А тут уже недалеко и до регулярной злонамеренной лжи. Дополнительные вопросы о деталях истории, напротив, помогут ребенку развить фантазию и укрепят взаимное доверие.

Не наклеивайте ярлыки. «Лжец», «обманщик» — это слова, унижающие любого человека, а еще они часто действуют по принципу самосбывающегося пророчества. Так что даже если хочется произнести в адрес ребенка в шутливом тоне: «Ах ты обманщик!», попробуйте сдержаться. Лучше скажите о том, что вы действительно чувствуете: «Мне неприятно, что ты сказал мне неправду, пожалуйста, не делай так больше».

Подчеркивайте ценность правды, не зацикливаясь на лжи. Когда вы слышите от ребенка что-то, что, по вашему мнению, расходится с фактами, вместо того чтобы сказать: «Мне не нравится твое вранье» или «Лучше тебе сразу во всем признаться», гораздо лучше поинтересоваться правдой: «Хотелось бы услышать, как все было на самом деле». Такой формулировкой мы не нарушаем границы ребенка, не заставляем его чувствовать себя виноватым и в то же время создаем безопасное пространство для честного разговора, в том числе о том, как важна правда в отношениях. А заодно, если будем достаточно тактичны, сможем понять причину, по которой ребенок решил изложить нам собственную версию событий.

Поощряйте детскую честность. Особенно после того как ложь вскрылась и ребенок признался вам в ней. Чем чаще ребенок будет слышать от вас фразы вроде: «Я рад, что ты мне доверяешь, и горжусь, что набрался храбрости и рассказал правду», тем чаще он будет честен с вами и с другими людьми.

Игорь Александров -

Заголовок: Добраться до школы теперь не проблема. В Сургуте начали курсировать автобусы по двум новым маршрутам

Разделы сайта: Школьники, Дорожные происшествия

Тело:

Рейсы № 112к и № 118к будут ездить в две учебные смены из поселка Солнечного и кооператива «Железнодорожник» в город.

О новых маршрутах, которые вводятся в городской транспортной сети со 2 декабря, рассказал глава Сургута Вадим Шувалов. Он отметил, что теперь школьникам из дачных кооперативов, а также пригородных поселков не надо будет ловить попутки или идти по рельсам, чтобы добраться до школы. Власти побеспокоились о безопасности юных жителей города и решили ввести два новых маршрута.

Курсировать автобусы будут в две смены из поселка Солнечного до проспекта Мира и кооператива «Железнодорожник» до магазина «Москва». Стоимость проезда составит 40 рублей за одну поездку. Воспользоваться транспортом могут и взрослые.

Расписание маршрута 112к

Первая смена:

- П. Солнечный – 6.40;

- СОТ «Автомобилист» – 7.05;

- ДПК «Сургутское» – 7.10;

- СНТ «Кедровый бор» и СОТ «Рябинушка» – 7.25;

- СОТ «Лайнер» и СОТ «Берендей» – 7.30;

- П. Дорожный – 7.40;

- МК-114 – 7.50;

- Кинотеатр «Аврора» – 8.00;

- Школа № 1 – 8.05;

- Проспект Мира – 8.10;

Обратно:

- Проспект Мира – 11.10;

- Ж/д вокзал в сторону Солнечного – 11.35;

Вторая смена:

- П. Солнечный – 11.50;

- СОТ «Автомобилист» – 12.15;

- ДПК «Сургутское» – 12.20;

- СНТ «Кедровый бор» и СОТ «Рябинушка» – 12.35;

- СОТ «Лайнер» и СОТ «Берендей» – 12.40;

- П. Дорожный – 7.50;

- МК-114 – 13.00;

- Кинотеатр «Аврора» – 13.10;

- Школа № 1 – 13.15;

- Проспект Мира – 13.20;

Обратно из города в кооперативы:

- Проспект Мира – 16.10 и 18.20;

- Ж/д вокзал в сторону Солнечного – 16.35 и 18.45;

А также вечерний рейс из кооперативов в город:

- П. Солнечный – 19.00;

- СОТ «Автомобилист» – 19.25;

- ДПК «Сургутское» – 19.30;

- СНТ «Кедровый бор» и СОТ «Рябинушка» – 19.45;

- СОТ «Лайнер» и СОТ «Берендей» – 19.50;

- П. Дорожный – 20.00;

- МК-114 – 20.10;

- Кинотеатр «Аврора» – 20.20;

- Школа №1 – 20.25;

- Проспект Мира – 20.30.

Расписание маршрута 118к

Первая смена:

- ПСОК «Железнодорожник» – 6.40;

- СНТ «Кедровый бор» – 7.20;

- СОТ «Лайнер» – 7.25;

- Поселок Дорожный – 7.40;

- Магазин «Москва» – 8.30;

Обратно из города в кооперативы:

- Магазин «Москва» в сторону поселка Дорожного – 9.35;

Вторая смена:

- ПСОК «Железнодорожник» – 11.25;

- СНТ «Кедровый бор» – 12.05;

- СОТ «Лайнер» – 12.10;

- Поселок Дорожный – 12.25;

- Магазин «Москва» – 13.15;

Обратно из города в кооперативы:

- Магазин «Москва» в сторону поселка Дорожного – 16.50;

А также вечерний рейс:

- ПСОК «Железнодорожник» – 18.40;

- СНТ «Кедровый бор» – 19.20;

- СОТ «Лайнер» – 19.25;

- МК-114 на улице Индустриальной – 19.50.

Таисия Орлова -

Заголовок: «Карта горожанина»: какие школы подключены к системе бесплатных оповещений

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики

Тело:

В 23 школы Сургута, на входе в которые установлены турникеты, теперь можно будет пройти по «карте горожанина», после чего соответствующее пуш-уведомление поступит на телефон взрослых.

Ранее у родителей сургутских школьников уже была возможность получать смс, когда их дети заходили в образовательное учреждение. Эта услуга платная, которая предоставляется сторонними организациями. Ее стоимость колеблется в пределах 300 рублей в месяц. И теперь благодаря «карте горожанина» у сургутян появилась альтернатива — это бесплатные пуш-уведомления.

К системе уже подключены школы №5, 7, 9, 10, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 44, сургутская технологическая школа, начальная школа «Прогимназия», детская школа искусств №2, лицеи №1 и 3, «Лаборатория Салахова», гимназия №2 и Салманова, бассейн «Дельфин» и Центр детского творчества.

-

Заголовок: Детский психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младенца в семье

Разделы сайта: Психология, Воспитание

Тело:

Несмотря на то что маленькие дети часто просят братика или сестричку, когда малыши рождаются, реакция «старшенького» на нового члена семьи может быть самой непредсказуемой — от счастья до полного отторжения.

Как подготовить первенца к появлению младенца, рассказала детский психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН, автор технологии эффективной социализации дошкольников Наталья Гришаева.

— Самые общие рекомендации — готовить ребенка к появлению в семье малыша нужно заранее, еще во время беременности. И рассказать о своем положении, чтобы изменение внешнего вида матери не было неожиданностью и шоком для ребенка.

Также важно, в каком возрасте находится старший. Если ему еще нет и шести лет, то он зависит от внимания мамы и новый член семьи будет восприниматься им как конкурент. Поэтому важно заранее «переключить» его на отца и бабушку, тогда он не будет чувствовать себя обделенным.

Третий момент — сделать ребенка сопричастным к появлению малыша. Можно дать послушать, как ведет себя в животе будущий братик/сестричка, ходить вместе покупать вещи для младенца.

Также важно не сравнивать детей, не противопоставлять их друг другу и не восхищаться младенцем при втором ребенке. Важно дать понять старшему, что вы завели малыша не вместо него.

Хорошо помогает прием показывать ребенку разновозрастные фотографии членов семьи, как они росли, как вместе жили, чтобы приучить сына или дочь к мысли существовать в контексте дружной семьи.

Тяжелым переживанием для старшего ребенка может стать изменение привычного уклада семьи, традиций. Поэтому нужно продолжать по-прежнему читать с ним сказки по вечерам, что-то готовить, обнимать на ночь и так далее.

Что касается возраста, в каком лучше заводить второго ребенка, то существует протогенетический интервал в 4 года, как у приматов. Когда ребенок становится самостоятельным к четырем годам, можно заводить следующего.

Но могу сказать, что выполнение всех этих рекомендаций не дает гарантии, что все будет хорошо. Перед моими глазами прошло столько семей, в которых детей готовили к появлению младенца, но в итоге малыши жили как кошка с собакой. И были истории наоборот, когда родители относились плохо к выполнению своих обязанностей, а дети сплачивались не разлей вода. Но лучше их готовить к появлению братика/сестрички, тогда ты себя по крайней мере не будешь обвинять, что не сделал все возможное для установления позитивного контакта.

Иногда ко мне приходят клиенты 40–50 лет на консультацию и со слезами на глазах вспоминают, как их вытащили из коляски и положили туда нового члена семьи.

Лучше не давать общие рекомендации, а смотреть индивидуально. И давать советы, проанализировав все факторы.

Мария Гусева -

Заголовок: Вырастить дерево и воспитать сына: психолог о родительстве в метафорах

Разделы сайта: Психология, Воспитание

Тело:

Мы все привыкли бегать: по утрам, на работу, от себя… Сегодня быстрый темп – это норма, но почему тогда к нам приходит ощущение пустоты, незавершенности и бесцельности всех этих действий?

О том, как родителям избежать эмоционального истощения и как ставить достижимые цели при воспитании ребенка, рассказала психолог-психоаналитик и детский нейропсихолог Галина Шакова.

В гонке одного дня или в большом забеге каждому хочется видеть цель, некий финиш, после которого будет заслуженный отдых и восстановление. Все просто, когда речь идет о пробежке по утрам или постановке задач на рабочий день. Но как быть, когда последовательность шагов конкретизировать гораздо сложнее? Когда до результата месяцы, а, может быть, годы?

Мы все понимаем, что воспитание ребенка – долгий путь, состоящий из ежедневных маленьких шагов. Как родителям не потеряться в рутине? Как все успеть? Как стать лучшими для себя и детей? Эти и другие вопросы, как вихрь, закручивают отца и мать, отрывают их от земли и конечной цели, и вот они уже мчатся по жизни за руку с ребенком, словно перекати-поле.

Метафорический образ перекати-поля описывает состояние человека, попавшего в череду рутинных событий, которые закручиваются вокруг него, закручивают его самого. В таком водовороте обыденных забот человек, стремясь сделать лучше для себя и близких, может просто потерять ориентиры и цель своих действий.

Так и родители, попавшие в положение «перекати-поля» – взявшие на себя максимум ответственности за ребенка, на самом деле теряют ориентир, и в итоге рискуют утратить контроль и над своей жизнью и над процессом воспитания ребенка.

С этого момента мир их превращается во вселенную, центром которой является ребенок.

Почему это может принести вред как ребенку, так и родителю?

1. Жизнь родителей становится однообразной, они привыкают только отдавать

Воспитание – это долгий, трудоемкий и порой однообразный процесс. Для того, чтобы вырастить сильное дерево – нужны стабильные условия и регулярные процедуры: его нужно ежедневно поливать, подкармливать, иногда подстригать.

Также и с воспитанием ребенка: ежедневный терпеливый труд, правильные реакции родителей на его поступки шаг за шагом приближают взросление.

Но важно понимать, что резервы родителей не безграничны, а дистанция велика, и, если нет восполнения внутренних ресурсов – существует риск опустошения.

Теряется осознанность действий, за рутиной исчезает цель ежедневных активностей и родитель уже не может объяснить ни себе, ни ребенку, зачем они идут сегодня на занятие, а завтра – в музей.

2. Истощенная психика родителей усложняет процесс общения с ребенком

Например, одно и то же действие малыша может сегодня быть воспринято как шутка, завтра – как проступок, заслуживающий наказания, а в другой раз вообще оставлено без внимания. Для ребенка такие перемены будут непонятными: теряются или не выстраиваются причинно-следственные связи, в таких условиях малыш не понимает, как нужно себя вести.

Движения родителя в положении «перекати-поля» становятся хаотичными, реакции – разрозненными. В таких условиях и родители и дети теряют цель, не могут сформировать эффективную мотивацию для ее достижения. Жизнь становится запутанной, как клубок сухих стеблей, погоняемый ветром.

3. Родитель растворяется в жизни ребенка, и уже не взрослый ведет за собой, а сам становится ведомым

Проявляя заботу и участие в жизни маленького человека, важно не перейти черту, за которой его жизнь становится вашей, а ваша – его. Такие взаимоотношения тормозят развитие как одного, так и другого участника союза, дают почву и возможность для манипуляций.

Дети всегда нуждаются в эмоциях от родителей, но если папа или мама истощены, им нечем поделиться с маленьким человеком, потребность никуда не исчезает, и ребенок начинает «поджигать» близких: кричит, и ему кричат в ответ. Какая-никакая, а все-таки эмоция.

Родителю потом будет совестно за свое несдержанное поведение, и возникнет обмен жалостями, который в итоге может вырасти в манипуляцию со стороны ребенка: поругался, чтобы помириться и получить новую игрушку с раскаявшегося родителя.

В таком сюжете также теряются причинно-следственные связи, не вырабатываются правила «что такое хорошо, что такое плохо».

4. Родители теряют способность критически смотреть на свое поведение и на действия ребенка

Без способности критически осознать свои действия и действия других, взрослый теряет опору, следовательно, ребенку не опереться на него, потому что родитель опустошен. Между ними возникает стена, и процесс воспитания становится хаотичным: сегодня это можно, а завтра нельзя.

В каждой семье формируется свой свод правил, по которым она живет. Но есть и некие общие, универсальные нормы, которые людям диктует социум, например, нельзя толкаться и кричать в общественном месте, рисовать на стенах или ругаться.

Такие нормы должны быть универсальными – если что-то нельзя, то это нельзя делать нигде, нельзя так вести себя ни с кем. Главное, чтобы такая норма была принята всеми членами семьи, и являлась незыблемым законом. Если мы хотим вырастить здоровую личность и давать ей возможность самовыражаться, мы должны обозначить места, где она может это делать и формы, в которых это возможно.

Иначе у ребенка не появятся границы, законы и правила, по которым живет его семья.

Что же можно сделать, чтобы остановить этот бег?

Обрести корни, заземлиться. Ведь дерево, имеющее опору, непосильная цель для обычного ветра, оно никогда не станет перекати-полем. У него иные цели.

Именно правильная постановка целей, формулировка задач (для начала на один день или неделю вперед) может помочь родителям выйти из замкнутого круга, найти силы и ресурсы, чтобы вырастить ребенка – дерево, в нашей метафоре.

Взрослым нужно ответить на вопросы «зачем я совершаю те или иные действия?» и «какие навыки я хочу привить ребенку?». Такие ответы помогают обозначить дорогу, по которой идут родители и ребенок, помогают видеть цель воспитания.

Конечно, надо понимать, что достичь их не получится сиюминутно: итоги будут видны потом. Но наш ежедневный труд теперь приобретает смысл, он перестает быть монотонным.

Итак, используя нашу метафору, можно сказать: для того, чтобы молодое деревце стало здоровым и крепким, тому, кто решил его взрастить, необходимо изо дня в день стабильно, терпеливо и осознанно выполнять свою работу. Тогда через какое-то время вы сможете спокойно отдохнуть в его тени.

-

Заголовок: Чатик подождет. Валентина Матвиенко: Телефонов на уроках не должно быть

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Школьная мобильная вольница в новом учебном году может уйти в прошлое - Роспотребнадзор взял месяц на то, чтобы продумать меры по ограничению использования телефонов в средних учебных заведениях.

Дискуссия о гаджетах в школе разгорелась в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации гоcполитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, при участии главы администрации президента РФ Антона Вайно и министра просвещения Ольги Васильевой.

"Если ребенок на уроке с телефоном, он разве будет учиться? Он будет под партой читать, смотреть, еще что-то", - сказала глава Совфеда.

С ней согласен ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. Он уверен, что ребенок не должен пользоваться мобильником с момента прихода в школу и до выхода из нее. А с родителями можно в случае необходимости связаться через классного руководителя. "Поверьте - все перемены дети сидят только с телефонами. Никто во дворе не играет", - сказал Цискаридзе.

Силами родителей эту проблему решить не удастся, полагает телеведущая, автор проекта "Синяя птица" Дарья Златопольская. Ведь если одному ребенку запретить носить в школу мобильник, то он будет чувствовать себя ущемленным по сравнению с теми одноклассниками, которым разрешают приходить с телефоном.

Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой в течение месяца "без фанатизма", с соблюдением закона и этических норм продумать ограничительные меры. "Давайте, чтобы к началу учебного года вы приняли необходимые решения", - сказала она. Глава Совфеда также попросила учесть, что в большинстве школ нет условий для хранения телефонов и надо придумать такой порядок, при котором школьный бюджет не пострадает в случае пропажи гаджета. "Просьба все аспекты внимательно посмотреть", - добавила она.

"Многие педагоги, многие директора школ да и родители высказывают свою тревогу в связи с тем, что наличие телефонов, особенно у детей младших классов, отвлекает от учебного процесса, мешает учителю вести урок", - пояснила глава Совфеда свою позицию журналистам, добавив, что мобильники - это также маркер социального неравенства в школьной среде.

"Проблема деликатная, тут нельзя действовать только жесткими запретительными мерами, но большинство педагогического сообщества склоняется к тому, чтобы телефоны в школе запретить", - добавила она. Возможно, будут созданы условия для хранения устройств в школах, чтобы ученики могли позвонить родителям, но не брали гаджеты в класс. "Телефонов у детей на уроках и на переменках не должно быть", - резюмировала Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопросы СМИ, она также коснулась темы сроков выплаты материнского капитала. В апреле этого года во время встречи Совета законодателей c президентом РФ Владимиром Путиным глава Совфеда предложила продлить действие этой меры до 2025 года. "Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, нашими коллегами из Государственной Думы, - сказала она. - Я думаю, до конца этого года соответствующее решение будет принято".

Галина Мисливская -

Заголовок: Открытие офиса участковых терапевтов

Разделы сайта: Здоровье

Тело:

Медицинская помощь станет еще доступней: 29 мая 2019 года в Сургуте состоится открытие офиса участковых терапевтов Сургутской городской клинической поликлиники № 3.

Вести прием будут 3 участковых терапевта, а получать помощь – 5000 сургутян. В офисе, расположенном по адресу город Сургут, улица Дзержинского, дом 15, созданы все условия для комфортного пребывания и оказания первичной медико-санитарной помощи. Организована работа кабинетов для наиболее востребованных диагностических обследований: кабинеты ультразвукового исследования и электрокардиографии, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет.

Открытие офиса участковых терапевтов является реализацией послания Президента Российской Федерации Владимира Путина, и национального проекта «Здравоохранение». По словам Министра здравоохранения Вероники Скворцовой, важнейшим направлением проекта является обеспечение шаговой доступности первичной медицинской помощи для пациентов.

Спонсорскую помощь в проведении ремонта и укомплектовании офиса оборудованием и мебелью оказали депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Валерий Салахов, Ирина Урванцева и Олег Сазонов.

Торжественное открытие офиса участковых терапевтов состоится 29 мая 2019 года в 14:30 часов по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, 15.

По всем интересующим вопросам обращаться к врачу-методисту Сургутской городской клинической поликлиники № 3 Татьяне Павловне Прохоровой, e-mail: metodist@gp-3.ru.

БУ "Центр медицинской профилактики"

-

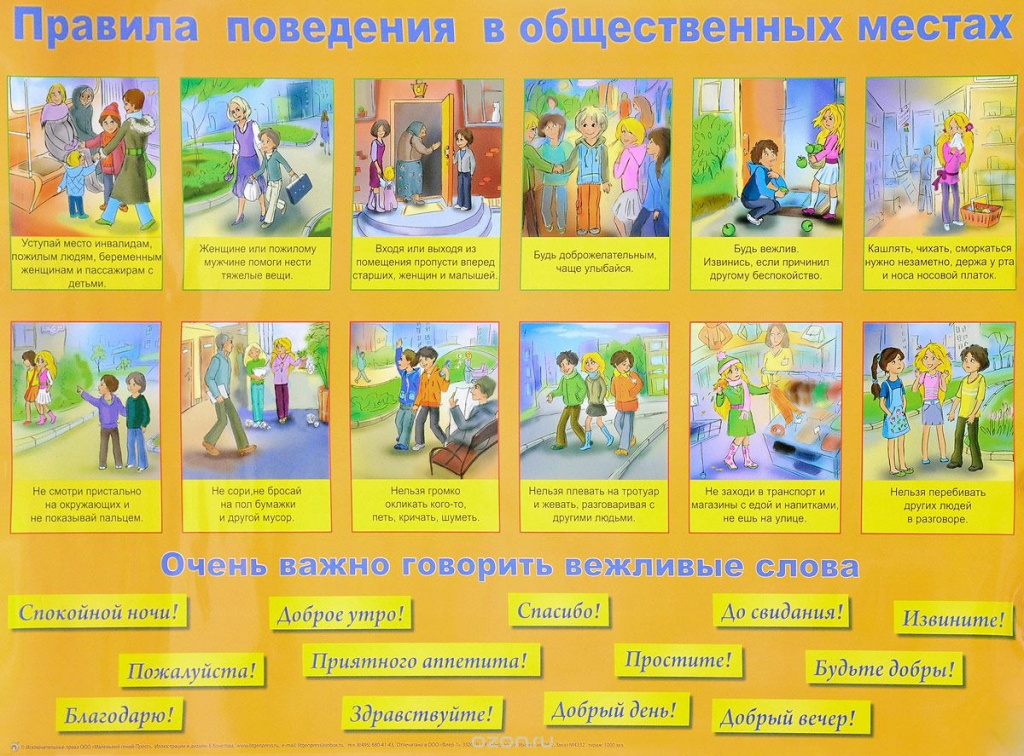

Заголовок: Учим детей культуре поведения в общественных местах

Разделы сайта: Воспитание

Тело:

Мы живем в обществе, поэтому должны уважительно относиться к окружающим нас людям, ожидая такого же отношения к себе. Чтобы нам, родителям, не приходилось все время извиняться за ребенка перед окружающими, стоит научить его правилам поведения в местах, где есть посторонние люди, которые не обязаны думать только о его комфорте и желаниях.

В любом общественном месте, будь то улица, кино, больница или детский сад, ребенок будет вести себя иначе, нежели дома. Мало кто из малышей ведет себя тихо и спокойно: они бегают, прыгают и кричат, что является нормой для данного возраста. Главное, чтобы их поведение не угрожало собственному здоровью и не мешало другим людям.

Задавать корректные по отношению к окружающим нормы поведения важно с самого раннего детства: привычки из детства закрепляются на всю жизнь, и с усвоенными правилами ребенку будет легче адаптироваться в обществе. Работа над формированием культуры поведения на самом деле происходит везде, где бывает ребенок — дома, в детском саду, на прогулке – и это отнюдь не постоянные замечания и нравоучения, это процесс, в котором вы показываете ребенку пример, обращаете его внимание на то, как ведут себя другие люди, обсуждаете с ним результаты и последствия того или иного поведения самого ребенка и окружающих.

Правила для малышей

Определите основные места, где ребенок может действительно сильно мешать другим людям, и расскажите ему о правилах, которые нужно соблюдать, посещая их. Правил не должно быть много, иначе малыш просто не запомнит все, что он должен делать, да и основное требование для самых маленьких — безопасное поведение.

Обычно перед посещением какого-нибудь интересного места родители рассказывают сыну или дочке о том, что его ждет, забывая познакомить с тем, как вести себя. А между тем, делать это необходимо. Например, если вы обсудите с ребенком заранее, что в музее нельзя трогать руками экспонаты, громко разговаривать и бегать, а в автобусе нельзя залезать с ногами на сиденье и пачкать его, то потом стоит только напомнить о требовании, и ребенок тут же исправится, в отличие от варианта, когда он впервые услышит об этом.

Правила легче запоминаются в игре. Если перед походом в театр «проиграть спектакль» с куклами, то можно будет избежать многих неприятных моментов. Ролевые игры очень хорошо помогают запомнить малышам основные правила поведения.

Правила для школьников

Школа — общественное место, и в ней — свои правила поведения, которым в ней учат и следят за выполнением. Их тоже неплохо обсудить дома.

Взрослые могут поделиться со своими детьми правилами дружбы — всегда нужно помочь товарищу: если умеешь что-то делать, научи и его этому; если нужна помощь — окажи её. Грубить, обзывать, высмеивать товарищей — это некорректное поведение. Нельзя драться и толкаться, добиваясь удобного места — эти правила тоже надо обсуждать в семье.

В школьном возрасте правил поведения прибавляется, и это тоже нужно отмечать и проговаривать. Если школьник едет в транспорте, то ему уже под силу уступить место пожилому человеку и снять со спины рюкзак, либо встать так, чтобы никого не задевать им.

Обучающие помощники

Чтобы процесс освоения ребенком культуры поведения в общественных местах проходил быстрее и эффективнее, можно использовать:

- тематические мультфильмы. Во время или после просмотра можно обсудить с ребенком правильные или неправильные поступки героев.

- Повседневные ситуации. Например, гуляя с ребёнком по парку, можно обратить его внимание на мусор: «Смотри, как здесь грязно. Даже неприятно идти. К сожалению, некоторые невоспитанные люди не пользуются урнами для мусора. Мы с тобой будем выбрасывать свои фантики и бутылочки в предназначенное для них место».

- Готовые или собственные сказки, например, «Сказка о том, как Мишка здороваться научился». Полезно учить стихотворения с соответствующим содержанием.

- Карточки или рисунки с правилами поведения в общественных местах. Их можно разместить в комнате ребенка.

- Собственный пример. Для воспитания нужного поведенческого навыка у ребенка он нужен обязательно. В этот процесс надо вовлечь всю семью — бабушек, дедушек, сестер, братьев. Часто бабушки в транспорте стоят с вещами внучат, а те сидят и играют в телефон. Убедите родственников не делать этого, не портить детей.

Как видим, не так сложно воспитывать культурного ребенка. Однако следует помнить о том, что во всем важна умеренность. Если вы переборщите с нравоучениями, то есть опасность затюкать своего малыша. Никогда не читайте длинных нотаций и не кричите на ребенка, если он делает что-то не так, иначе он возненавидит ваши правила и начнет делать назло. Процесс формирования навыков поведения в обществе должен быть максимально естественным и постепенным.

Верьте в своего ребенка, чаще хвалите его, подавайте ему хороший пример и вместе с ним совершите этот очень важный для него путь.

Татьяна Богачева -

Заголовок: Роспотребнадзор: более трети школьников приобретают близорукость к концу обучения

Разделы сайта: Школьники, Здоровье

Тело:

В качестве мер профилактики в ведомстве порекомендовали ограничивать время работы ребенка за компьютером и с гаджетами.

Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы, и в дальнейшем они вынуждены носить очки в течение всей жизни. Об этом в пятницу сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные гигиенических исследований.

"В эпоху цифровых технологий, связанных с обучением, работой и досугом, существенно повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне ее пределов. Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль", - говорится в сообщении. Появление этих симптомов у детей должно насторожить родителей и быть основанием для обращения за медицинской консультацией, акцентировали внимание в ведомстве.

В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре порекомендовали ограничивать время работы ребенка за компьютером и с гаджетами. Полезно будет также ежедневно выполнять специальную гимнастику для глаз.

Рабочее место ученика, за которым он сидит, должно быть удобным, напомнили в Роспотребнадзоре. Для этого желательно, чтобы источник света находился с левой стороны, расстояние от монитора до глаз школьника должно быть не менее 70 см, а от рабочей поверхности до глаз - не менее 25 см.

"Дозированная нагрузка на орган зрения является важным фактором профилактики. При организации досуга ребенка, учитывая проблему гиподинамии (ослабление мышечной деятельности организма в результате малоподвижного образа жизни - прим. ТАСС), рекомендуется предусмотреть в режиме дня ребенка прогулки не менее двух часов, причем в светлое время суток", - посоветовали в ведомстве. По данным исследований, распространенность нарушений зрения среди детей с таким режимом существенно ниже по сравнению с детьми, которые не гуляют на свежем воздухе каждый день, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

-

Заголовок: Покажи язык. Как сдать итоговое собеседование по русскому в девятом классе

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Уже через две недели все девятиклассники впервые пройдут обязательное собеседование по русскому языку. С 2019 года "зачет" по нему официально считается допуском ко всем остальным экзаменам. О подробностях "РГ" рассказала заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова.

Ольга Алексеевна, о чем на устном экзамене спросят школьников?

Ольга Котова: Это не экзамен, а допуск к экзаменам. Цель испытания - понять, как хорошо дети владеют русским языком. Всего четыре задания. Первое - чтение вслух небольшого текста - около 180 слов. Несколько абзацев. Пару минут можно потратить на то, чтобы пробежать их глазами, познакомиться, и затем начать читать. Материалы интересные: посвящены выдающимся россиянам, знакомым ребятам по урокам истории, обществознания, литературы, биологии.

Второе задание - пересказ. Здесь также несколько минут на подготовку. Можно составить короткий план, записать ключевые даты, имена, удачную мысль. Но есть важное условие - нужно не просто пересказать прочитанный текст, а постараться органично "вплести" в свою речь цитату. Она дается здесь же. Например, в демоверсии на сайте ФИПИ размещен текст про Юрия Гагарина. А цитата про него - от Сергея Королева.

Зачем нужна цитата?

Ольга Котова: Она расширяет контекст. Позволяет перейти от биографии конкретного человека, например, к значению подвига, научно-исследовательской работы. Вариантов может быть много. Но все они абсолютно посильны для девятиклассников. Третье задание - монолог. И здесь у ребенка уже появляется выбор.

Какой?

Ольга Котова: Ученик может выбрать описание, повествование или рассуждение. Эти задания предполагают принципиально разный характер речи. В первом случае ребенку будет показана фотография: допустим, школьного праздника или спортивного соревнования. Нужно описать, что видишь: место и время события, кто в нем участвует... Во втором случае школьник должен будет рассказать о чем-то на основе своего жизненного опыта. К примеру, о походе или экскурсии, которая запомнилась больше всего. Третья тема носит проблемный характер, предполагает рассуждение и ответ на вопрос "нужно ли?". Например: "Всегда ли нужно следовать моде?".

В этих трех вариантах мы предлагаем небольшой примерный план с наводящими вопросами, которые помогут раскрыть тему. А вот четвертое задание - диалог с собеседником-экзаменатором. Вопросы могут быть направлены на то, чтобы школьник расширил свой ответ, дополнил, уточнил. На всякий случай для учителя тоже составлена "шпаргалка" - карточки с примерными вопросами по теме.

Экзаменатором-собеседником будет русист?

Ольга Котова: Не обязательно. Это может быть любой педагог, у которого есть хороший контакт с детьми. Учитель физкультуры или труда? Пожалуйста. Если он может разговорить школьника - отлично. Школьный психолог, социальный педагог тоже могут выступать в этой роли.

Собеседование проводится в той же школе, где учится ребенок, максимально мягко, и занимает не больше 15-16 минут. Нет ни рамок металлоискателей, как на ЕГЭ, ни камер. Даже учебный процесс прерывать не обязательно. Мы апробировали модель, когда прямо во время уроков ребят по списку вызывают для собеседования в отдельный кабинет, а затем они возвращаются в класс.

За что можно получить "незачет"?

Ольга Котова: На собеседовании проверяются не знания правил русского языка, а умение их применять в речи. Оценивается качество речи в целом, в системе. Поэтому важно говорить максимально грамотно. Это первое условие. А второе - не подменять задание другой темой, которая больше нравится. Если выбираешь описание - описывай именно то, что реально есть на фотографии, не воспроизводя заученные тексты.

В целом речь ребенка оценивается по целому ряду критериев. Среди них - темп чтения, правильная интонация, соблюдение речевых, грамматических, орфоэпических норм... Максимальный балл за собеседование - 19. Для "зачета" достаточно 10. По нашим прогнозам, с первого раза справиться должны 92-95 процентов ребят. У остальных будет еще две попытки - 13 марта и 6 мая.

Есть ли специфика собеседования для школ в национальных республиках?

Ольга Котова: Задания изначально выстраивались с учетом возможностей ребят, для которых русский язык неродной. Мы знаем, какие у них возникают трудности, какие есть типичные ошибки: национальные республики участвовали в апробации итогового собеседования с первого дня. И мы понимаем, что в некоторых регионах есть очень яркая этнокультурная специфика. Поэтому в разнообразии тем, исторических личностей, изображений, предложенных для описания, могут быть нюансы. Но и только. В каждом регионе будет свой комплект заданий.

Где и как потренироваться в красноречии

Ольга Котова: Главный совет - больше разговаривать с друзьями, родителями, учителями. Говорить по-русски, без сленга, не стесняясь. Задания действительно простые. Если все-таки есть неуверенность, например, при расстановке ударения, можно потренироваться чтению вслух дома. Для тренировки подойдет практически любой учебник. Еще вариант - описывать вслух свои ежедневные впечатления. Что я вижу, когда иду в школу? Что интересного было на занятиях в школе? Как прошел мой учебный день?.. Это самые простые коммуникативные упражнения.

Если ребенок от волнения впадает в ступор и двух слов связать не в состоянии? Как правило, школа таких ребят знает: примерно также они могут вести себя, защищая проект перед классом или просто отвечая у доски. Учителя должны постараться снять возможный стресс, создать для ученика максимально комфортную обстановку. Сделать все возможное, чтобы он успокоился, собрался. Здесь очень много будет зависеть от мастерства педагога-экзаменатора: важно, чтобы он нашел подход.

Ксения Колесникова -

Заголовок: Как сбросить вес, не отходя от колыбели

Разделы сайта: Здоровье, Маме на заметку

Тело:

Вопрос: «Когда же я похудею?» прочно держится в рейтинге самых популярных материнских вопросов, наравне с «Почему он плачет?» и «Я плохая мать, да?». При этом молодая мать можем сама найти сразу несколько ответов на вопрос, почему никак не удается сбросить вес:

- «Я кормлю грудью и поэтому все время ем»;

- «Я ращу ребенка без помощи няни и бабушки, поэтому мне некогда пойти в спортзал»;

- «Я так устаю / так занята весь день, что мне некогда / нет сил заняться спортом дома».

Но ведь материнский день (и даже ночь) прекрасно подходит для проработки разных групп мышц и сжигания сотен и тысяч калорий. Чем старше ребенок, тем больше поводов для похудания он дает. Судите сами.

Новорожденный

Разминка

Одеть и раздеть сопротивляющегося ребенка – 10-15 раз в день. Умыть срыгнувшего ребенка – до 10 раз в день. Уложить ребенка спать (комплексное упражнение) – несколько раз в день плюс ночной сон.

Основной комплекс

- Спортивная ходьба с коляской – 3-5 часов в день. Правильный младенец пристально следит за весом матери и требует постоянного движения, не давая ей посидеть на лавочке.

- Спортивная ходьба с утяжелителем – младенец в слинге представляет собой постоянно увеличивающуюся в весе «гирю». Помимо пользы от ходьбы, получаем нагрузку на мышцы ног и спины.

- Упражнения для мышц рук – подмыть ребенка под краном на весу (до 10-12 упражнений в день). Не забывайте менять руки, когда носите ребенка «столбиком» после кормления, чтобы равномерно нагрузить их!

- Упражнения на все группы мышц (особенно актуальны в период младенческих колик) – качаем плачущего ребенка, нагружая руки – вверх-вниз. Подключаем корпус – качаем из стороны в сторону. Дополнительная нагрузка для спины и пресса – раскачиваемся вперед-назад. Добавим ноги и ягодицы – трясем младенца, неглубоко приседая в быстром темпе. Все виды этих нагрузок можно сочетать с ходьбой по дому. Повторять от 10 минут до часа за один подход, не ограничивая число подходов. Ночной вариант – качать ребенка на фитболе, одновременно предлагая ему грудь (калории уходят из вас с молоком!) и распевая колыбельные (тренируются голосовые связки).

- Упражнения для мышц рук и спины. Вечером купаем ребенка, сначала в маленькой ванночке, затем – во взрослой ванне. Стоим наклонившись, удерживая скользкого младенца, даем ему возможность «поплавать». Продолжительность – 10-60 минут, ежедневно.

Малыш пытается самостоятельно двигаться

Разминка

Можно заменить упражнение «умыть срыгнувшего ребенка» на «полностью помыть ребенка после попыток введения прикорма» в сочетании с упражнением «отмыть кухню от прикорма». Упражнения на одевание-раздевание-сон остаются по-прежнему актуальными.

Основной комплекс

Обычно удается сократить количество подходов в упражнении «подмыть на весу» и «носить столбиком». Также умелые матери могут снизить число подходов при выполнении упражнений на все группы мышц. Спортивная ходьба и водные процедуры остаются в материнском арсенале. Также для этого периода характерны:

- Упражнения на все группы мышц, особенно для рук – носим малыша на руках по квартире лицом вперед, показываем ему все попадающиеся по пути предметы и называем их. 15-60 минут за подход, до 3-4 подходов в день, плавно увеличивая нагрузку.

- Упражнения для спины и пресса – делаем уборку с ребенком в слинге, привязывая его то спереди, то за спину. В зависимости от размеров квартиры и вашей страсти к чистоте, эти упражнения можно выполнять ежедневно по часу и более.

- Упражнения для ног и ягодиц – присесть, поднять брошенную игрушку/соску/ложку, подняться, подать ребенку. 15-20 раз за подход, до десятка подходов в день. Вариант этого упражнения – присесть, спрятавшись за спинкой кроватки. Подняться с громким радостным «ку-ку!». До 10 повторений за подход, несколько подходов в день. Вариант этого упражнения: приседать, собирая по одному предмету все, что ваш малыш извлек из кухонных шкафов.

- Упражнение для рук и грудных мышц (особенно эффективно, если его выполнять его с гантелями): закрыть лицо руками, приговаривая: «Где наш малыш?», затем энергично развести согнутые в локтях руки в стороны с криком: «Вот он!» (спина прямая, стараемся свести лопатки вместе). 10 раз за подход, несколько подходов в день.

Несмотря на насыщенность материнского дня физическими нагрузками, иногда все же хочется «правильного» спорта. Если регулярно ходить в зал нет никакой возможности, можно купить любой видеокурс для домашних занятий. При этом активными видами спорта с махами, танцами и прыжками лучше заниматься, если есть возможность «заточить» ребенка в манеже или кроватке. Иначе рискуете случайно стукнуть или сбить его с ног. Если отпрыск уже отстоял свое право на свободу передвижения, лучше остановить свой выбор на комплексе с плавными движениями – йоге, пилатесе, бодифлексе.

Малыш скоро начнет ходить

Разминка

Продолжаем переодевать ребенка, отмывать кухню и малыша от прикорма, умывать и укладывать спать. Подмывание под краном становится уже таким привычным, что может быть переведено в разряд легких разминочных упражнений.

Основной комплекс

В этот период нужно продолжить заниматься упражнениями с ребенком в слинге: спортивной ходьбой и работой по дому. Все упражнения по сбору игрушек, посуды, книг с пола сохраняем, сильно увеличивая число подходов и повторений. Ходьба с коляской становится не такой продолжительной. На смену ей приходят другие упражнения для мам продвинутого уровня:

- Упражнение для всех групп мышц, с особой проработкой мышц спины – встать, поставив ребенка перед собой, лицом от себя. Наклониться, взять малыша за ручки. Водить его по квартире или по улице. В зависимости от стремления малыша к ходьбе, 5-45 минут за подход, количество подходов в день может сильно варьировать. Плавно увеличиваем нагрузку! Это упражнение хорошо работает в сочетании со следующим:

- Упражнение для рук и спины. Поднять на руки уставшего от «ходьбы» ребенка. Обнаружить, что вы в 300 метрах от дома. Нести ребенка на руках, систематически пересаживая с бедра на бедро. Подумать о том, что часть пищи, судя по тому, как он потяжелел, все же попадает внутрь ребенка, не все размазывается по кухне. Не переживайте, попавшую внутрь пищу вы потом отмываете, выполняя упражнение «подмыть».

- Упражнение для ног, рук, терпения и креативности – поднять кубик, наклониться за следующим. Поставить кубики друг на друга. Наклониться за следующим. Повторять, пока не получится башня. Дать ребенку возможность сломать строение. Начать сначала. До 5 повторений за подход, до 5 подходов в день.

Ребенок ходит все лучше

Разминка

Продолжаем выполнять привычные разминочные упражнения, по возможности сократив количество подходов в деле «подмыть». Для разнообразия каждый подход к умыванию, сну и переодеванию сочетаем с упражнением «догнать ребенка». Для стойких мам предлагаем упражнение для рук - «почистить малышу зубы щеткой» - 2 повтора в день, утром и вечером.

Основной комплекс

Особый смысл в это время приобретают упражнения на постройку башен (и подобные им). Также именно в это время можно полноценно тренироваться в уборке игрушек с пола. Предлагаем два варианта этого упражнения: приседать за каждой игрушкой, прорабатывая мышцы ног и ягодиц, или наклоняться, тренируя спину и ноги. Скажем, хотя бы по 20 игрушек за подход, минимум 2-3 подхода в день.

- Упражнения на удержание баланса: встать на четвереньки, ползать и катать по полу игрушечную машинку. Спину держать ровно, не прогибаться и не горбиться. Как вариант – ползать на четвереньках, катая на спине своего счастливого отпрыска.

- Аэробные нагрузки и силовые упражнения – догнать убегающего ребенка, срываясь в бег с высокого старта с большим ускорением. Поймать его у дороги / у выхода с площадки / у выхода из магазина / падающего с горки или со шведской стенки. Как вариант – добежать и перехватить в воздухе лопатку, которой чужой ребенок пытается засветить в лоб вашему.

Специальные сезонные и уличные упражнения

Кроме вышеописанных упражнений, есть и те, которые не зависят от возраста вашего малыша.- Толкание коляски по (мокрому) снегу – прекрасное упражнение для пресса, рук, задней поверхности бедер и ягодиц. Следите за дыханием.

- Толкание санок по асфальтовым проплешинам – аналог предыдущего упражнения. Это рывковые нагрузки, обычно применяются при переходе через дорогу. Для разнообразия можно чередовать это упражнение со строительством монументальных снеговиков и снежных крепостей.

- Сбор и отъем у младенца мелкого мусора – упражнение для прогулок в теплое время года. В зависимости от ваших целей, вы можете собирать с ребенком камешки / палочки / цветочки (наклоны или приседания по 10-15 повторов за подход, 2-3 подхода за прогулку) или же отнимать у ребенка окурки, стекла, фантики, пивные бутылки.

- Рывок коляски – силовое упражнение. Методика выполнения проста: вы поднимаете коляску с ребенком, сносите ее с крыльца или вносите на крыльцо. Также это прекрасное упражнение на удержание баланса. Вес коляски-трансформера может достигать 15 кг. Ребенок выступает в роли дополнительного утяжелителя. Если по дороге вы заходите в магазин-другой, у вас появляется возможность повторить это упражнение.

Ну и для виртуозов материнского шейпинга предлагаем такие творческие упражнения, как «вынести спящего трехлетку из метро, не разбудив», «совершить путешествие с коляской в метро – с двумя пересадками и без помощников».

Многие фитнес-центры только рады видеть в своих стенах женщин с детьми – кто еще может занять их тренажеры в дневное время, как не мамашка в отпуске по уходу за ребенком? Стоит навести справки – в иных местах есть даже группы по беби-фитнесу для детей от одного года. А в детские игровые комнаты при спортзалах детей обычно берут с 2-3 лет.

Что должна уметь подготовленная мать?

После успешного прохождения курса мама-фитнеса женщина способна не только на вхождение в горящие избы и остановку слона на скаку. Ей по силам:

- Носить увесистого ребенка на большие расстояния, придерживая его одной рукой и таща во второй сумку с покупками;

- Быстро бегать по пересеченной песочницами и каруселями местности;

- Укачать до состояния глубокого сна даже тележку в супермаркете (без ребенка).

У этого курса есть только два недостатка. Первый – нагрузка идет в основном на ноги, руки и спину. Пресс стоит покачать дополнительно. Второй – как только вы похудеете и станете тонки, как кипарис (благодаря этому методу), вам непременно захочется родить следующего ребенка. Раскроем маленький секрет: появление следующего ребенка выведет вас на следующий уровень мама-спорта. Вы проявите чудеса эквилибристики с разновозрастными детьми. Так что не бойтесь! Были бы дети. А о ваших лишних килограммах они точно позаботятся.

Мария Скатова -

Заголовок: Более 20 млн родителей получат помощь в рамках федерального проекта

Разделы сайта: Развитие, методики

Тело:

В рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" более 20 миллионов родителей получат психолого-педагогическую и методическую помощь. Об этом заявила Министр просвещения Ольга Васильева, выступая на всероссийском съезде по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения.

"Без родителей процесс воспитания и обучения невозможен, - рассказала она. - Для них будет создан единый федеральный информационно-просветительский портал, где родители смогут получить консультацию, помощь".

Федеральный проект также направлен на создание условий для раннего развития детей (до трех лет), помощь родителям, которые дают дошкольное образование своим детям именно в семье. Кроме того, особое внимание будет уделяться семьям, где растут малыши с особенностями развития.

Социально ориентированным некоммерческим организациям будет предоставлены гранты из федерального бюджета. На что? Как сообщили в минпросвещении, к 2024 году во всех регионах России должны появиться центры помощи родителям. В итоге федеральный проект должен охватить 20 миллионов человек: это родители, опекуны и те, кто хочет принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения.

Ксения Колесникова -

Заголовок: Как правильно обустроить рабочее место школьника?

Разделы сайта: Школьники, Здоровье

Тело:

Отвечает Роза Цаллагова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта:

- По статистике, школьники тратят на выполнение домашних заданий от 2 до 5 часов в день. Поэтому их здоровье и успеваемость напрямую зависят от того, насколько грамотно организовано их рабочее место.

Освещение

Свет должен падать слева, если ребёнок правша, и справа, если левша. Не следует выбирать очень мощные (свыше 60 Вт) и люминесцентные или галогеновые лампы - глаза будут быстрее утомляться.

Стол

Младшим школьникам рекомендуется обычный письменный стол (оптимально, если можно будет регулировать угол наклона). Локти не должны свисать (рекомендуемая ширина столешницы - не менее 80 см).

Чтобы проверить, подходит ли стол по росту, проведите простой тест. Ребёнок, сидя за столом, должен поставить руку на локоть и пальцами дотянуться до виска.

Система хранения