Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Единая лента материалов Деткино. Выберите город.

Разделы → Прививки

Shutterstock.com В середине февраля общественность всколыхнула история про двух пермских школьниц — пять месяцев девочек, одна из которых учится в девятом, а другая — в третьем классе, не пускали за занятия в гимназию из-за отсутствия пробы Манту. Родители школьниц не захотели ее делать, потому что предпочли тест T-spot, считающийся более прогрессивным. Диагностика туберкулеза, выполненная данным методом, показала, что обе ученицы абсолютно здоровы, но в гимназии эти результаты не приняли. Как заявили в департаменте образования Перми, родители имеют право делать альтернативные пробы, но в таком случае необходима справка от врача, подтверждающая отсутствие туберкулеза, поскольку школа не может трактовать результаты медицинского теста. Дирекция самого образовательного учреждения утверждала, что на основании предписания санитарного врача Пермского края, школьникам, не сделавшим пробу Манту, запрещено посещать занятия. Нужно ли подтверждать результаты тестов у фтизиатра? Да, нужно. «Если родители решили сделать Т-spot и он показал отрицательный результат, то детей должны были пустить в школу. Другое дело, что необходимо было еще предоставить справку от фтизиатра, который бы подтвердил, что, согласно этому тесту, подозрений на туберкулез нет», — говорит президент Санкт-Петербургской ассоциации пульмонологов и фтизиатров, доктор медицинских наук, советник директора НИИ вакцин и сывороток Любовь Зазимко. Кому и какую диагностику на туберкулез нужно проводить? Всероссийским обществом фтизиатров приняты четкие рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Специалисты утвердили несколько возможных вариантов, включая не только пробу Манту, но и тестирование с использованием Диаскинтеста и теста Т-spot. При любом варианте тестирования все медицинские процедуры должны выполняться только с разрешения родителей или законных представителей ребенка. По словам Зазимко, согласно последним рекомендациям и приказу Минздрава, до 7 лет детям нужно делать пробу Манту, а после 7 лет можно также использовать Диаскинтест или его аналоги. Зачем нужны туберкулиновые пробы? Отказ от диагностики туберкулеза нарушает права других детей, отметила эксперт в беседе с AиФ.ru. Кроме того, родители-отказники рискуют здоровьем детей собственных. «В связи с тем, что сейчас у нас много мигрантов из ближнего зарубежья, где заболевание туберкулезом очень распространено, слишком велика вероятность встретиться с человеком с открытой формой туберкулеза. В этом плане оставлять ребенка без диагностики неразумно», — объясняет Зазимко. По ее словам, диагностика туберкулеза — совершенно безобидная процедура, никакого инфекционного заражения при этом не происходит. «Оказываясь от обследований, родители подвергают опасности других детей, которые посещают образовательное учреждение. При контактах с детьми с открытой формой туберкулеза у других учеников может развиться скрытая форма заболевания. Поэтому такой отказ и нежелание пройти фтизиатра неправильны по отношению к правам тех детей, которые находятся рядом», — говорит Зазимко. О чем «говорит» проба Манту? Реакция на Манту может быть отрицательной, когда папула полностью отсутствует или ее размер не превышает 1 мм, сомнительной, когда есть покраснение или папула достигает размеров от 2 до 4 мм и положительной, когда размер папулы превышает 5 мм. Иногда может произойти переход отрицательной реакции Манту в положительную и это никак не связано с предшествующей вакцинацией. По словам Зазимко, происходит так называемый вираж туберкулиновой пробы. «Если проба Манту раньше была отрицательной или была небольшая папулка, а после последней пробы она изменилась (при пробе Манту оцениваются размеры папулы и выраженность гиперемии — ред.), то такой вираж говорит о том, что ребенок или встретился с туберкулезной инфекцией, или она активизировалась. В таком случае нужно посетить фтизиатра, чтобы он проследил за ситуацией, и либо назначил лечение, либо дал рекомендации по дальнейшему наблюдению. Это очень важно, потому что при туберкулезе главное начать своевременное лечение. Чем раньше начать, тем больше шансов, что туберкулез будет вылечен», — объясняет Зазимко. Что грозит тем, кто отказывается от проб на туберкулез? По закону туберкулинодиагностика — добровольная процедура. Согласно п. 2 ст. 5 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане РФ имеют право отказаться от профилактических прививок. Проба Манту не является прививкой, но такую диагностику проводят только при наличии добровольного согласия, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». Наличие прививок и результатов проб на туберкулез обязательны на период массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Как сказано в законе, тех, кто уклоняется от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, госпитализируют в медицинские противотуберкулезные организации для обязательных обследований и лечения в стационарных условиях. Диспансерное наблюдение за такими больными устанавливается независимо от согласия самих больных или их законных представителей. Если после диагностики у ребенка заподозрят туберкулез, то его направят на консультацию в тубдиспансер и не допустят в детские образовательные организации, если в течении одного месяца с момента постановки пробы Манту родители не предоставят заключение фтизиатра об отсутствии заболевания. Елена Слободян

|

=Материал опубликован 21.02.2019

Разделы → Развитие, методики

фото www.yandex.ru По результатам международного исследования о взаимоотношениях родителей и детей Объявлены результаты 3-й волны международного исследования Kinder Barometer о взаимоотношениях родителей и детей. В этом году Россия впервые была включена в список стран международного исследования, запущенного брендом Kinder в сотрудничестве с Ipsos, одним из наиболее авторитетных международных исследовательских агентств. Цель исследования — помочь родителям справиться с актуальными проблемами, гармонизировать их восприятие собственной роли и дать возможность чувствовать себя более счастливыми. Это уже 3-я волна Kinder Barometer, результаты которого подтверждают актуальность новой глобальной кампании под названием: «Kinder®. Когда малое значит так много», запущенной брендом в январе текущего года. Выход исследования на международный уровень позволил выявить некоторые культурные различия, связанные с отношениями родителей и детей в разных странах: Франции, Германии, Великобритании, Италии и России. Приводим самые интересные данные. Различное восприятие времениДля всех родителей повседневная жизнь, как правило, предполагает постоянную спешку, но отношение ко времени имеет яркие отличия: — Чувство, что жизнь идет слишком быстро, а нагрузка постоянно увеличивается, было выражено повсеместно и большинством (62% взрослых): немцы и россияне меньше перегружены заботой о времени (49% и 52%), в то время как британцы и итальянцы испытывают гораздо большее давление (74% и 73% соответственно); — 69% родителей никогда не находят времени делать то, чего они действительно хотят: французы менее озабочены этим вопросом (62%), тогда как итальянцы острее ощущают нехватку времени (78%). Более 1 из 2 опрошенных родителей (53%) чувствуют вину за то, что не проводят достаточно времени со своим ребенком: британцы — это родители, которые испытывают чувство вины по этому поводу больше других (59%), тогда как немцы и итальянцы испытывают подобное чувство в меньшей степени (48%). «Идеальный родитель» — переменный показатель— Российские родители отводят особое место взращиванию в ребенке уверенности в себе (60% против 51%). Из этой священной цели вытекает необходимость воспитания в ребенке целеустремленности и стойкости перед трудностями (46% против 41%). В России родители больше других обеспокоены финансовым комфортом их ребенка (23% против 9%) и его интеграцией в общество (20% против 14%). — Французские родители также высоко оценивают важность воспитания в ребенке уверенности в себе, как первого и основного фактора счастливой жизни. Но в их понимании залогом уверенности в себе является независимость — такого мнения придерживается 46% французов против 34% опрошенных в других странах, которые в 38% случаев предпочитают воспитывать в детях настойчивость. Кроме того, именно французы больше всего заботятся о передаче традиций и семейных ценностей своему ребенку (36% против 31% в других странах). — Британские родители ставят во главу угла обучение ребенка уважительному отношению к другим. Хорошие манеры и воспитание становятся ключевым показателем хороших родителей (по мнению 57%), намного опережая по данному критерию остальные страны. — Для немецких родителей первый компонент идеального родительства — дать ребенку возможность развить свою личность (50% против 43%). Для немецких родителей предоставить ребенку возможность получить хорошее образование (35% против 28%) и расширить сферу эмоционального самовыражения (29% против 24%) — самые важные факторы. — Как и для британских родителей, обучение ребенка уважению к другим является фундаментальным и для итальянцев (50% против 43%) и позиционируется как второй по значимости показатель в стремлении к идеальному родительству после цели развить уверенность в себе (55%). При этом признание со стороны других (20% против 14%) является более важным показателем. Опрос показывает, что во всех странах дети довольны своей жизнью и отношениями с родителями! Все общие аспекты реализации ребенка рассматриваются как удовлетворительные: — Материальный комфорт: 73% родителей удовлетворены материальным комфортом, который они обеспечивают своему ребенку, и 82% детей также удовлетворены им. Российские и итальянские родители дали более низкие показатели (соответственно 61% и 65%). Однако доподлинно известно, что в России дети чаще оснащены персональными смартфонами (80% против 63% в остальных странах). — Физическое благополучие: в 9 из 10 случаев дети обладают хорошей физической подготовкой. По этому показателю лидирует Россия, где 76% родителей считают, что их ребенок находится в очень хорошей физической форме. — Эмоциональное благополучие: 8 из 10 детей чувствуют себя очень комфортно с самими собой! Тем не менее и родители, и дети выражают сожаление по поводу того, что они не проводят достаточно времени вместе (30% родителей отметили «нехватку времени», 41% во Франции, 36% в России, 23% в Германии и 20% в Италии). — Взаимоотношения детей и родителей: отношения с каждым из родителей получили положительную оценку по ответам 90% опрошенных взрослых и детей во всех странах. Интересно отметить, что бабушки и дедушки играют более важную роль в России: например, именно они в большей степени поощряют ребенка (31% против 15% для остальных стран). — Независимость: 99% родителей считают, что они позволяют своему ребенку делать что-то самостоятельно, а среди опрошенных детей только 96% считают, что их родители действительно предоставляют им такую возможность (большую часть времени или иногда). |

=Материал опубликован 21.02.2019

Разделы → Здоровье

В канун Дня защитника Отечества в Сургуте состоялась социальная акция, направленная на профилактику заболеваний и укрепление здоровья. В погоне за карьерным успехом, профессиональными достижениями и материальными благами мужчины забывают о самом главном и ценном – о своем здоровье. Ненормированный рабочий день, семейные хлопоты и отсутствие полноценного отдыха нередко приводят к тому, что защитники Отечества сами нуждаются в защите и помощи. И тогда возникает вопрос: «Как в плотном графике найти свободное время и проверить свое здоровье»? Ответ на него знают представители городской клинической поликлиники № 2, Центра здоровья для взрослых Сургутской городской клинической поликлиники № 1 и Сургутского филиала Центра медицинской профилактики: специально для сильной половины человечества они организовали социальную акцию и профилактическое обследование в торгово-развлекательном центре «Союз». В проведении мероприятия также приняли участие студенты-волонтеры Сургутского государственного университета. В рамках акции «Здоровые мужчины – сильное Отечество» для жителей и гостей Сургута было организовано комплексное профилактическое обследование, во время которого специалисты лечебно-профилактических учреждений и волонтеры определяли индекс массы тела, уровень глюкозы в крови и насыщенность артериальной крови кислородом, измеряли артериальное давление и количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Для того чтобы пройти скрининговое обследование, вовсе необязательно быть защитником: в акции приняли участие все желающие независимо от возраста – женщины, дети, пожилые люди. Главное, как считают организаторы, поддержать сургутян в их стремлении быть здоровыми. Участвуя в акции и проходя обследование, они узнают об основных рисках и получают рекомендации по ведению активного образа жизни и укреплению иммунитета. БУ "Центр медицинской профилактики" |

=Материал опубликован 21.02.2019

Разделы → Воспитание

фото с сайта www.mel.fm Ребёнок — уже личность, даже если ещё не родился. Нужно с младенчества прислушиваться к нему, уважать его мнение и выбор. Франсуаза Дольто — французский педиатр и классик детского психоанализа. Она считала, что детская психика начинает развиваться ещё в утробе матери, а любые отклонения можно «вылечить» воспитанием. Главное, всегда говорить с ребёнком честно и на равных. Главной книгой французского психоаналитика стала «На стороне ребёнка», которая вышла в 1986 году, выдержала множество переизданий, а на русский впервые была переведена через десять лет. Мы выбрали несколько важных тезисов Франсуазы Дольто о детско-родительских отношениях и взаимном уважении. 1. Универсальных правил воспитания не существуетДля любителей воспитывать детей «по учебнику» у Дольто плохие новости: незыблемых правил не существует. Так же как нет идеальной методики воспитания и образцовых семей — по той простой причине, что каждый ребёнок уникален. По мнению Дольто, лучшие помощники в воспитании — это интуиция, критический ум, изобретательность и смелость. Дольто допускала, что и её открытия со временем могут быть пересмотрены. Она точно не претендовала на то, что её советы универсальны, и предлагала родителям смириться с тем, что ошибки неизбежны. Вместо того, чтобы сравнивать детей с их сверстниками, а себя — с другими родителями, копировать кого-то и вообще постоянно стремиться к «норме», спокойно идти своим путём — по возможности, не поддаваясь чувству вины. 2. Общение с ребёнком — важнее объятий, подарков и родительских жертвДольто призывала родителей как можно чаще будить в себе забытые детские ощущения. Именно погружение в собственное детство, утверждала она, помогает лучше понять ребёнка, прочувствовать его переживания и найти для него подходящие слова. Она верила, что разговоры с позиции личных ощущений могут помочь поколениям восстановить диалог, и фразы «я в твоём возрасте тоже…» иногда бывает достаточно для того, чтобы наладить контакт. Кроме того, ребёнок зачастую убеждён — всё, что происходит с ним, ни с кем до этого не происходило. Похожий опыт родителей может стать для него неожиданным открытием и дополнительной поддержкой. Дольто считала общение с ребёнком самым ценным проявлением родительской заботы, гораздо важнее, чем объятия, подарки и тем более жертвы. Она советовала, слушая ребёнка, не давать оценку его суждениям, но даже во время душевных разговоров помнить о разнице возрастов и ролей. 3. Уважайте ребёнка. Если он не хочет, чтобы вы его обнимали, — не надоРодители должны придерживаться сильной воспитательной позиции при условии, что будут безоговорочно уважать ребёнка. Например, Дольто называла неприемлемым и унизительным насильственное кормление или укладывание спать. Призывала не зацеловывать детей, особенно против их воли. Невинность ребёнка, по мнению Дольто, тоже требует уважения — родителям не стоит при нём обнажаться, переодеваться или принимать душ, как они не стали бы этого делать при госте. Телесные наказания недопустимы, но Дольто утверждает, что сорвавшийся от бессилия шлепок честнее, чем наказание «на холодную голову», потому что нельзя методично истязать ребёнка. 4. Не обсуждайте ребёнка в его присутствии и не называйте в третьем лицеОсобое внимание Дольто уделяла словам — не только их смыслу, правдивости, искренности, но и самой манере общения. Она призывала родителей не оглуплять детей, называя их в третьем лице («ну что, наш малыш уже выспался?»), и не называть друг друга «мама» и «папа». В разговоре с ребёнком следует уточнять: «твой папа», «твоя мама». Кроме того, Дольто советовала родителям как можно реже обсуждать ребёнка в его присутствии, потому что такие разговоры превращают его в шута, или, ещё хуже, в предмет, который знает, что разговор идёт о нём, хотя сам в этом разговоре участия не принимает. Например, если в семье придерживаются расписания, будет справедливо в определённый час отправить ребёнка в свою комнату, объяснив, что родители тоже имеют право отдохнуть. При этом не так важно, что он там будет делать: спать или играть. 5. Научиться говорить «нет» — долг родителейПотребности ребёнка, которых, на самом деле, не так много, должны быть удовлетворены, но исполнять все его желания совершенно не обязательно. Более того, умение говорить «нет» — это долг родителей, считала Дольто. Отказ повышает творческий потенциал ребёнка: он борется с разочарованием, мечтает, сублимирует, придумывает, как достичь цели. Но при этом важно, чтобы дети знали — родители в курсе их желаний. Тогда игрушка становится чем-то большим, чем просто предметом обладания, — она превращается в тему для разговора, в секрет, в возможность пофантазировать. Точно не стоит говорить ребёнку: «Мы в детстве о таком даже не мечтали» или «Даже и не думай, это не для нас». В то же время просьбы, которые легко исполнить, не должны систематически подвергаться отказу — иначе это уже будет садизм. 6. Не любить родителей — это нормальноОднажды Дольто спросила у своего сына, каких родителей предпочитают дети: молодых или пожилых. Он ответил: «Пожилые родители не претендуют на наше пространство развлечений и не сопровождают нас повсюду. В то время как молодые родители интересуются тем же, чем и мы, и в результате умудряются нам надоесть». Родители не обязаны нравиться своим детям, они должны их воспитывать. Более того, практически каждый ребёнок, вырастая, критикует родителей, какими бы замечательными они ни были, и решает прожить собственную жизнь иначе. Это к лучшему, уверена Дольто. Главная цель воспитания — привить ребёнку самостоятельность и сделать его независимым. Чем меньше дистанция в отношениях, тем сложнее будет детям отделиться от родителей. Так что если ребёнок говорит: «Я тебя больше не люблю», то можно ему ответить: «Это не имеет никакого значения, потому что ты пришёл в этот мир не для того, чтобы меня любить». В общем, к заповеди «Почитай отца твоего и мать твою», по мнению Дольто, гораздо ближе стабильные и уважительные отношения, чем горячая привязанность. 7. Дети — это не центр семьиРебёнок с рождения должен знать, что считается его личным пространством, а что нет: никаких горшков в столовой, никакого сна с родителями. Дольто вообще выступала против того, чтобы дети делили постель с кем-то из родственников — у каждого должна быть своя кровать, и точка. Ещё она советовала мягко исправлять ребёнка, если он говорит о доме «у меня», вместо «у нас», так как не он там хозяин. Не только родителям следует уважать ребёнка. Он тоже должен уважать их отношения как семейной пары и давать им возможность проводить время вдвоём. Недопустимы насмешки ребёнка над одним из родителей — другой должен это пресекать. При этом взрослым не стоит всегда выступать единым фронтом, ведь два человека не могут иметь одинаковое мнение по всем вопросам. Важнее показать ребёнку своё умение договариваться. Родители не взаимозаменяемы, они дополняют друг друга. Дольто была убеждена, что ребёнок не должен служить средством самоутверждения для взрослого, но ему нужно помочь освоиться в мире. Алина Терехова

|

=Материал опубликован 21.02.2019

Разделы → Развитие, методики

фото с сайта www.mel.fm

Мария Монтессори / Фото: Wikimedia Commons

Занятия в школе по методу Монтессори, 1913 год / Фото: Flickr (NSW State Archives)

Монтессори-материалы / Фото: Shutterstock (YakyCorbalan)

Подготовленная среда Монтессори-класса / Фото: Wikimedia Commons (Ilya WWW)

Монтессори-среда / Фото: Shutterstock (YakyCorbalan) Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, ещё сто лет назад придумала свою систему обучения детей в начале XX века. Сначала — для детей с особенностями развития, а потом и для всех остальных. Некоторые родители до сих пор мечтают отдать своего ребёнка в Монтессори-сады, а кто-то даже пытается сам учить ребёнка по такой системе. Разбираемся со всеми особенностями системы. 1. Кто такая Монтессори и что это за система?Мария Монтессори, первая в Италии женщина-врач и педагог, придумала свою систему обучения детей в начале XX века. Суть её метода можно описать в пяти словах: «Помоги мне это сделать самому». Монтессори считала, что каждый ребёнок от рождения стремится к знаниям. Всё, что нужно сделать родителям и педагогам, — создать развивающую среду, научить детей пользоваться предметами и позволить им самим выбирать, с чем, как и сколько играть. После института Монтессори работала ассистентом врача психиатрической клиники, где находились умственно отсталые дети — они были одиноки, у них не было игрушек и с ними никто не занимался. Она стала носить им коробки, лоскутки, бусины — и дети ожили. Затем Мария Монтессори стала директором Ортофренического института, который готовил учителей для работы с больными детьми. На базе этого института была школа, где она занималась с детьми. Эксперимент удался: многие ученики таких школ смогли сдать экзамены уровня общеобразовательных школ. Через какое-то время Монтессори начала работать с «обычными» детьми. Ей предложили заняться организацией детских садов для детей трёх-семи лет для жильцов некоторых домов. Так появился первый «Дом ребёнка». В нём Монтессори продолжила разрабатывать свои методики развития и открыла сенситивные периоды. 2. Что такое сенситивные периоды? Их много?Если коротко, сенситивные периоды — это возраст, в котором ребёнок легко, естественно учится тем или иным вещам. Если время ещё не пришло или, наоборот, упущено, ребёнку будет неинтересно и трудно. Среди основных сенситивных периодов Монтессори выделяла шесть: 1. Период восприятия порядка (от 0 до 3 лет). То есть четырёхлетнего малыша сложнее научить убирать за собой, чем двухлетку. Кстати, соблюдение чистоты — один из принципов метода. Детей учат не только класть игрушки на место, но и, например, вытирать за собой пролитую воду, подметать рассыпанную крупу, мыть посуду и участвовать в общей уборке. 2. Период развития движений и действий (от 1 до 4 лет). Время детских площадок, лестниц, горок и качалок. Когда ребёнок должен активно развивать координацию и укреплять разные группы мышц, которые помогут ему в будущем. 3. Период сенсорного развития (от 0 до 5,5 лет). Длительный период, когда ребёнок познаёт мир через звуки, запахи и ощущения. В это время формируются его представления о цвете, форме, размере и так далее. 4. Период восприятия маленьких предметов (от 1,5 до 5,5 лет). Та самая мелкая моторика ребёнка. Монтессори предлагала использовать простейшие материалы: перекладывать бусины, фасоль, горох и другую крупу, нанизывать бусины на шнурки, собирать пазлы. 5. Период речевого развития (от 0 до 6 лет). Если ребёнок не говорит в год — ничего страшного. Детская речь развивается вплоть до шести лет. Помогают в этом плане карточки, наглядные предметы, книжки. И, конечно, присутствие рядом взрослого — родителей или воспитателя. 6. Период развития социальных навыков (от 2,5 до 6 лет). Но при этом насильно заставлять ребёнка здороваться или быть вежливым — нет смысла. 3. Как сделать развивающую среду для ребёнка?По большому счёту, сделать дом «развивающей средой» может каждый родитель — достаточно разрешить ребёнку полноценно участвовать в жизни семьи: готовить, убирать, ремонтировать, рукодельничать, ухаживать за растениями и животными. Лучше, если предметы, которые он при этом использует, будут не игрушечными, а настоящими, просто удобными для детской руки. Если говорить о классической игровой комнате, то она разделяется на несколько зон: естествознания, практической жизни, сенсорную, языковую, математическую. Все игрушки и пособия располагаются так, чтобы ребёнок мог сам их взять и убрать на место. Все они в одном экземпляре: во-первых, так дети, если их несколько, учатся договариваться и ждать своей очереди, во-вторых, сохраняется автодидактичность предмета, то есть приспособленность для самостоятельной игры — никто не вмешивается, не подсказывает и не поправляет. Монтессори уделяла много внимания развитию мелкой моторики и осязания. Она считала, что точные, аккуратные действия с мелкими предметами формируют интеллект, развивают речь, внимание, память и творческие способности. Поэтому в её системе много игр, связанных с сортировкой, нанизыванием предметов, угадыванием их на ощупь по форме и по фактуре. Много манипуляций с природными материалами — камушками, шишками, деревяшками, ракушками. Игрушки должны обладать простыми, понятными свойствами, считала Монтессори. Пестрота и многофункциональность сбивает детей с толку, несёт лишнюю эмоциональную нагрузку. 4. Что такое обучение даёт детям?Пожалуй, одно из главных преимуществ системы — то, что дети учатся всему легко и с удовольствием, в своём темпе, без «обязаловки» и соревнований со сверстниками. Поэтому на занятиях им не страшно и не скучно, они любознательны, инициативны. Кроме того, дети, которые обучались по системе Монтессори, всегда могут сами занять себя, неплохо справляются с бытовыми обязанностями, умеют организовывать своё время и уважают потребности других. В 2006 году в журнале Science опубликовали результаты исследования об эффективности системы Монтессори. В исследовании участвовали 53 ученика Монтессори-школы в штате Висконсин, США — детей разбили на две группы — от 3 до 5 лет и от 6 до 12 лет. Учёные оценивали учеников по нескольким критериям. Оказалось, что по некоторым показателям дети, которые ходили в Монтессори-школу, превзошли тех, кто посещал другие школы. Например, они лучше справлялись с тестами по чтению и математике. 5. Где этому учат?Методика Монтессори популярна в России, и частные Монтессори-сады есть практически в каждом городе. Кроме того, иногда по инициативе родителей и педагогов Монтессори-группы открываются и в государственных детских садах. Группы всегда разновозрастные: младшие учатся, глядя на старших, а старшие заботятся о малышах. Сама Монтессори предлагала начинать заниматься с детьми трёх лет, но её последователи опустили планку до двух. Сейчас группы обычно делятся по возрастам 0-3 года и 3-6 лет Логическим продолжением такого обучения может стать начальная школа, но из-за жёстких стандартов российского образования с этим всё сложно: работают либо экспериментальные площадки на базе обычных школ (но это редкость), либо частные школы, которые занимаются по Монтессори, хотя «на бумаге» являются обычными, либо семейные школы. Обучение по системе Монтессори заканчивается в 10-12 лет. В системе Монтессори оценка выставляется только качественная: прошёл — не прошёл, освоил — не освоил. То есть как стандартные оценки в Монтессори-школах не ставят. При этом ученики всё равно должны проходить государственные аттестации. Для этого педагоги составляют программу и набор знаний и навыков, которые должны обязательно проработать с детьми. Для взрослых, которые хотят стать Монтессори-педагогами или профессионально заниматься дома с детьми, есть много курсов. Например, Международная Ассоциация Монтессори (AMI) организует их в Москве и Питере. 6. Зачем вообще нужен педагог, если он не вмешивается в процесс?Во-первых, наставник показывает, как пользоваться тем или иным материалом. И от его презентации зависит, поймёт ли ребёнок суть упражнения, захочет ли его выполнять. Во-вторых, он внимательно наблюдает за ребёнком и помогает ему осваивать новые навыки. Например, когда педагог видит, что в ребёнке просыпается интерес к букварю или кубикам с буквами, то он создаёт вокруг ребёнка языковую зону, показывает ему и другие игры — карточки со слогами, подвижный алфавит, рамки для обвода и штриховки, учит всем этим пользоваться. Монтессори-педагоги общаются с детьми, но не «продавливают» собственное мнение, не подводят детей к желаемым ответам на вопросы Помогают детям организовать работу, но не выполнять её. И в то же время заботятся о том, чтобы ребёнок заканчивал работать с чувством удовлетворения. В редких случаях педагоги всё-таки вмешиваются, и это отдельное умение — понять, когда это действительно нужно, а когда без этого можно обойтись 7. В чём минусы такой системы?Ребёнку, который привык заниматься в Монтессори-группе, бывает непросто в обычном классе, где дети сидят за партами и все вместе делают одно и то же. К тому же у него совсем другое отношение к педагогу — не как к авторитету, а как к помощнику. Так что, помимо всего прочего, шансов повстречать своего Учителя у него меньше. С точки зрения отношений со сверстниками тоже не всё так просто: в классической Монтессори-системе дети не играют в ролевые игры, они только занимаются — причём индивидуально. Поэтому договариваться и помогать они умеют, а вот играть вместе и дружить им только предстоит учиться. 8. Кому это не подходит?Метод не подходит родителям, которые внутренне не готовы отпустить ребёнка «в свободное плавание». В Монтессори-группе может быть трудно подвижным, активным, неусидчивым детям. И ещё если у ребёнка проблемы с социализацией, то они могут усугубиться, потому что дети мало общаются между собой. Насчёт развития мелкой моторики с крупой, бусинами и прочим — всё просто. Достаточно первые разы сидеть рядом с ребёнком и объяснять, что в рот тащить нельзя, а играть — можно. Потом ребёнок и сам понимает, что перебирать её интереснее, чем есть. Если всё равно опасаетесь, подождите, пока будете уверены, что ребёнок точно не будет есть лишнее. 9. Где узнать про систему Монтессори больше?Можно почитать книги самой Монтессори, а можно — её последователей: Эдуарда Стэндинга, Фаусек или современных экспертов Монтессори-движения: Сумнительного, Хилтунен. Коротко и по делу метод Монтессори описывает Рапопорт в «Энциклопедии методов раннего развития». Ещё можно почитать сайт «Монтессори.дети», их же YouTube-канал. Алина Терехова

|

=Материал опубликован 21.02.2019

Разделы → Развитие, методики

фото с сайта www.mel.fm округ раннего развития много споров. Некоторые считают, что оно не приносит пользы. Но родители всё равно боятся, что ребёнок будет отставать, если не научится читать в три года. Для тех, у кого есть желание позаниматься с детьми (но не переусердствовать!), мы выбрали несколько популярных методик. А психолог Галия Нигметжанова рассказала, кому на самом деле нужно ранее развитие. 1. Метод Гленна Домана

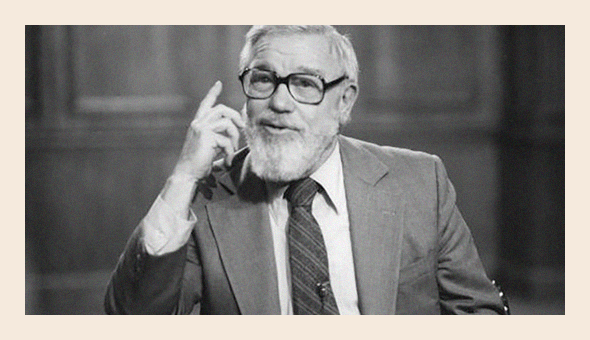

Гленн Доман (1919–2013) — американский физиотерапевт, который всю жизнь изучал развитие детского мозга. Доман считал, что человеческий мозг растёт до 7-7,5 лет. Именно до этого возраста ребёнок по-настоящему любит и хочет учиться. Родители могут рассказывать ему обо всём на свете, от анатомии до экономики, и ребёнок будет впитывать знания как губка. Доман говорил: «Если хотите вырастить из ребёнка посредственность, не делайте с ним ничего». Основная идея, которая принесла ему популярность, — система карточек для занятий. Родитель быстро показывает ребёнку карточку с нарисованным предметом, называет его и берёт следующую. Наборы карточек можно составлять по любым темам. Есть математические — на них не цифры, а красные точки от 1 до 100, ребёнок запоминает их количество. Читать дети учатся, запоминая не буквы и слоги, а сразу слова на карточках. Занятий в день несколько. Важно не давать детям карточки в руки и не разрешать с ними играть, чтобы поддерживать интерес. И прекращать занятие до того, как ребёнку оно наскучит. Начинать можно с младенчества.  Пример карточек Гленна Домана

Многие так и считают, что система Домана — это только карточки. Но на самом деле в его методике есть ещё один важный аспект — это физическое развитие. Доман считал, что именно движение стимулирует рост мозга, и чем больше ребёнок будет двигаться, тем лучше он будет соображать. С малышами можно заниматься гимнастикой и тренировкой равновесия, пускать их ползать в специальный желоб, трек Домана. Подросших детей — учить кувыркаться, ходить по бревну. Вместе с ними висеть на турниках и бегать. Кому это подходит. Доман считал, что его метод — для «профессиональных» родителей, потому что занятия с ребёнком требуют много времени. В идеале мама и папа не только учат детей, занимаются с ними спортом, но и ведут специальный журнал наблюдений. Кроме того, важно, чтобы родители принимали эту систему, чтобы им самим всё нравилось. Если родитель с карточками в руках чувствует себя неестественно, ребёнок сразу это поймёт, и толку не будет. В таком случае лучше вместе просто полистать энциклопедию. 2. Метод семьи Никитиных

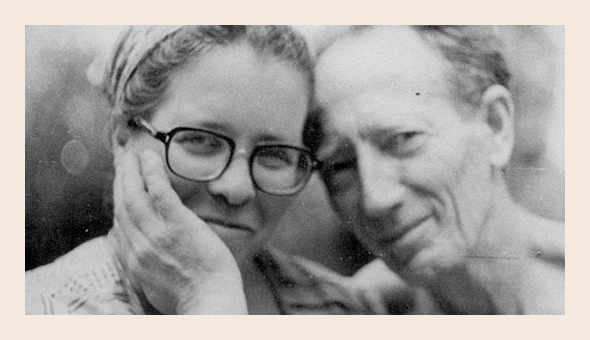

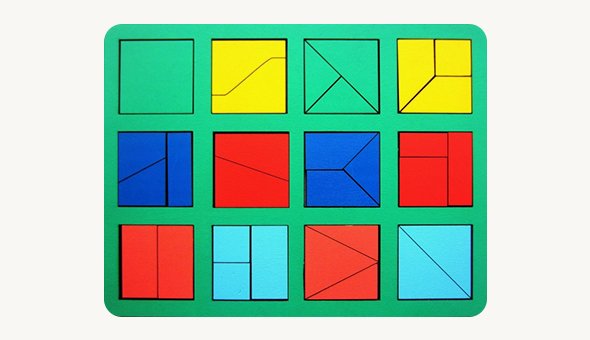

Борис (1916-1999) и Лена (1930-2014) Никитины — советские педагоги и родители семерых детей. Сами они не считали, что изобрели какой-то метод, но их образ жизни буквально потряс Советский союз: одни их ругали, другие приезжали к ним жить и учиться, третьи снимали об их семье кино. В подмосковном доме, несмотря на скромный достаток, была создана развивающая среда — карты и таблицы на стенах, спортивные снаряды, химическая лаборатория, токарные станки. Детей закаляли, и дома всё семейство было одето легко, могли и на снег босиком выбежать. Оба родителя ходили на работу, и у детей было много самостоятельности. Спать насильно никто не укладывал, есть не заставлял. То, что ребёнок умел делать сам, никогда не делали за него. Дети помогали родителям по хозяйству, учились у них шить, готовить, мастерить. Много было общих дел и развлечений: вместе пели и танцевали, читали вслух, ставили спектакли. Борис Никитин придумал множество игр и головоломок. Например, 24 квадрата разных цветов и по-разному разрезанные. С ними могут играть дети всех возрастов. Младшие — сортировать «осколки» по цветам, а старшие — складывать квадраты. Обыгрывать занятие тоже можно по-разному: например, чем больше квадратов собираешь, тем длиннее получается дорожка, тем дальше кукла пойдёт гулять.  Квадраты Никитина

Кому это подходит. Метод Никитиных — это, строго говоря, не система, а эксперимент одной изобретательной и увлечённой семьи. И пытаться полностью повторить его бессмысленно. Обычно книги Никитиных, например, «Мы, наши дети и внуки», читают для вдохновения. Кому-то нравится организация быта, кому-то — отношения в семье, кому-то досуг. Но даже если идеи воспитания Никитиных вам не близки, есть смысл попробовать их развивающие игры. 3. Метод Николая Зайцева

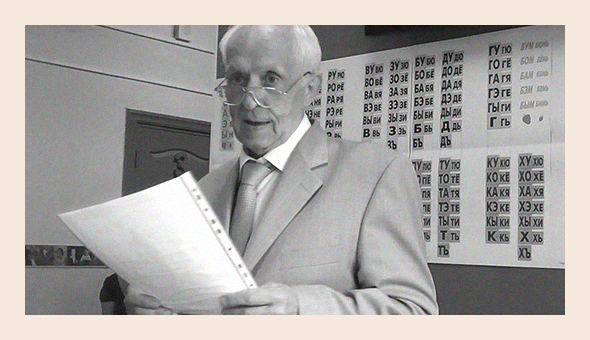

Николай Зайцев (1939-2018) — потомственный педагог. На пятом курсе филфака поехал в Индонезию преподавать русский язык как иностранный, и оказалось, что это — его призвание. Он придумывал схемы, таблицы и пытался передать «суть» русского языка. А когда вернулся, стал разрабатывать пособия для самых маленьких. Принцип такой: лучше показать, чем долго рассказывать. Он придумал учить «по складам». Склад — это гласный и согласный вместе. Склады написаны на 52 кубиках, кубики отличаются по размеру. Там, где надо широко открывать рот (Ба, Бо), кубики большие. Там, где рот открывают уже (Бе, Бя) — поменьше. Там, где звуки звонкие — кубики металлические, где глухие — деревянные.  Кубики Зайцева

Поначалу дети просто играют с кубиками, потом родители вместе с детьми пропевают склады, потом родитель составляет из кубиков слово, смешивает кубики и просит ребёнка повторить. Потом ребёнок начинает сам составлять первые слова. Особенно детям нравится, как солидно выглядят их имя и отчество. Родители могут загадывать загадки, а ответ выставлять кубиками — ребёнок будет пытаться его прочесть. Обычно за несколько недель таких занятий четырёхлетка осваивает чтение. У Зайцева есть подобные кубики и для английского языка. А ещё своя система обучения счёту — без кубиков, с закрашиванием квадратов на стене. Кому это подходит. Учиться «по Зайцеву» могут и обычные дети, и дети с задержками психического развития, потому что такая система более наглядна, чем простые буквы и слоги. Дети учатся быстро и получают удовольствие от процесса. Правда, придётся потратиться: комплект кубиков стоит около 4 000 рублей. Ещё могут возникнуть проблемы в школе, потому что там учат буквы и слоги, а это совсем другая история. Но некоторые школы и детские сады сами используют методики Николая Зайцева. 4. Метод Сесиль Лупан

Сесиль Лупан (р. 1955) — не врач и не педагог, а актриса и мама двух дочерей. Оказавшись на семинаре Гленна Домана в США, она вдохновилась его идеями, но переосмыслила их и добавила творчества. Если у Домана акцент на визуальное восприятие, то Лупан предлагает с рождения развивать все пять чувств: давать малышу фактурные ткани, брать с собой на кухню и рассказывать про предметы, обращать внимание на запахи, давать попробовать разные продукты, гримасничать вместе. Но самое важное в первый год жизни — это положительное самосознание. Ребёнок должен быть уверен, что все его любят и жизнь вокруг прекрасна, так что целовать пятки и щекотать обязательно. Лупан считала, что учиться чтению нужно тогда, когда ребёнок начинает разговаривать Можно записывать и показывать ему каждое произнесённое слово, подписать предметы в доме — шкаф, кровать, зеркало. А обучение счёту нужно начинать, считая всё подряд — птиц на дереве, тарелки на столе, бусины и фасолины. Кому это подходит. Методика Лупан хороша тем, что не требует никаких затрат и даже особой дисциплины от родителей. По сути, это смесь идей Домана и Монтессори в исполнении обычной, непрофессиональной мамы. Перфекционистов такая бессистемность раздражает. Но тем, кто не готов целенаправленно «развивать» ребёнка, а просто хочет весело и полезно проводить с ним время, её опыт и книга «Поверь в своё дитя» должны понравиться. «Многие взрослые просто не знают, чем заняться с детьми»Психолог Галия Нигметжанова — о том, полезно ли ранее развитие: «Возможности детей огромны: от рождения до пяти лет человек делает такой скачок в развитии, какого в жизни больше не будет. Родители боятся упустить это время и берутся за обучение с одержимостью. Но из-за постоянных интеллектуальных занятий — например, по Доману или Зайцеву, глаз у родителей замыливается. Они работают на результат и перестают быть чуткими к собственному ребёнку. Не замечают его стремлений, не понимают природный темп. Ребёнок в 2-3 года познаёт мир и себя в нём. Он карабкается, преодолевает препятствия, часами может переливать воду. Мир соблазняет его на эксперименты. Он пробует себя, видит: «Здесь я могу, а тут не получается». Когда родители последовательно ведут ребёнка каким-то одним путём, другие двери для него закрываются Родители хотят раскрыть его, но на самом деле лишают возможностей. В одном из исследований у взрослых пытались замерить уровень счастья. Он оказался выше у тех, кто играл, строил дома из подушек и одеял, закапывал сокровища. А те, кто в детстве тратил силы на обучение по специальным программам, чаще оказывались не удовлетворены и одиноки. Нельзя однозначно говорить, что раннее развитие — зло. Родители проводят больше времени с детьми, отношения становятся глубже. Общение наполняется смыслом. Методики и книги помогают. Часто взрослые жалеют, что в их детстве такого не было, что никто им не клеил стикеры с названиями предметов. Ещё родители, занимаясь с ребёнком, чувствуют себя правильными, внимательными, ставят себе зачёт. Это важно. Чтобы родителям понять, не перегибают ли они палку, нужно просто прислушаться к себе. Если во время занятий вы раздражаетесь и досадуете на ребёнка — это недобрый знак. Значит, пора приостановиться и подумать о том, что же его радует по-настоящему. Или, по крайней мере, сбавить темп. Ребёнок, купаясь в родительском негативе, чувствует себя плохим. И это глубоко закладывается в его личность, ведёт к несчастьям в будущем. Лучше всего, когда взрослому самому нравится что-то делать. Когда, например, в семье лингвистов играют в словесные игры — не потому что это полезно для развития, а потому что родителям весело. Ребёнок чувствует энергию и энтузиазм и подпитывается ими». Алина Терехова

|

=Материал опубликован 21.02.2019

Разделы → Пособия и соц.защита → Жилье

© Михаил Терещенко/ТАСС Президент Владимир Путин также предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми Семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. "С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита", - сказал глава государства. Глава государства предложил запустить эту меру "задним числом", с 1 января 2019 года. Для этого необходимо будет провести перерасчет и заложить для этого средства в бюджете текущего года. По оценке российского лидера, в совокупности с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение кредитов по ипотеке, получится сумма свыше 900 тыс. рублей. Путин заметил, что во многих регионах такая сумма является существенной частью стоимости квартиры. Российский лидер обратил внимание правительства и Госдумы на то, что те, если потребуется, должны будут внести соответствующие коррективы в основной финансовый документ страны. "В 2019 году на это потребуется 26,2 млрд рублей, в 2020 году - 28,6 млрд рублей, в 2021 году - 30,1 млрд рублей", - подсчитал президент. Он добавил, что необходимо предоставить семьям возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. По словам президента, обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей "Да, это потребует дополнительных денег. В 2019 году 7,6 млрд рублей, в 2020 - 21,7 млрд рублей, в 2021 году - 30,6 млрд рублей, но, по оценкам, программа может охватить 600 тыс. семей. Безусловно, надо эти деньги найти, мы знаем, где их взять", - сказал глава государства. Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми была запущена в начале 2018 года, напомнил президент. Однако за почти год действия воспользовались программой всего 4,5 тыс. семей, подчеркнул он. "Возникает вопрос - почему? Значит, предложенные условия людям не подходят Сейчас получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита", - сказал глава государства. Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на три-восемь лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы, этот порог предлагается снять, сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин. |

=Материал опубликован 21.02.2019

Разделы → Психология → Воспитание

фото с сайта www.ya-roditel.ru Практически все дети стремятся быть первыми в любых соревнованиях: кто первый оделся, поел, добежал и так далее, не говоря уже об играх, где в результате проигрыша малыши испытывают вселенское разочарование. Реакции на поражение разные: у кого-то сжимаются кулачки и подергиваются губки, у кого-то выступают слезы на глазах, а кто-то и истерику устраивает. Самое неприятное в том, что ребенок часто утрачивает интерес к тому, что не получилось.  Родители, чтобы не огорчать чадо, часто специально уступают ему победу — пусть порадуется. Это не выход, ведь вне дома всегда найдется тот, кто будет сильнее, проворнее и сообразительнее. Побеждать — естественное желание человека, оно помогает добиваться успеха. К сожалению, жизнь состоит не только из побед и достижений, и чтобы поражение не стало поводом опускать руки, ребенка к неудачам надо готовить. Как подготовить ребенка к проигрышуБыть примеромДети копируют поведение родителей, и чаще всего, собственную реакцию на поражения они формируют, наблюдая, как ведут себя взрослые в случаях неудачи или проигрыша. Старайтесь подавать детям правильный пример. Позволять ошибаться. Первичное отношение ребенка к собственным ошибкам формируют родители. «Я же тебе говорила, туда не лезть – посмотри теперь, что ты наделал!», «Я предупреждал тебя, что ты не сделаешь это как надо»… Подобная реакция родителей накладывает запрет на совершение ошибок. Не нужно постоянно стелить соломку. Ребенку обязательно нужен негативный опыт, чтобы он представлял последствия своих поступков и был готов к разному исходу событий. Радоваться любым достижениям. Любое соревнование проверяет умения участников, и если ребенок оказался несилен в чем-то, то это не должно восприниматься близкими как катастрофа. Поражение выявляет слабые стороны и недоработки. Если всегда ждать от ребенка только победы, то любая неудача будет восприниматься им как трагедия. Важно отмечать хорошие результаты ребенка, его старание и упорство. Хвалить за успехи. Похвала – мощнейшее оружие, его нужно правильно использовать. Оценивая труд ребенка, не нужно постоянно восхищаться, особенно если для этого нет повода. Безусловно, не надо и полностью браковать работу, а постараться найти те места, где ребенок старался, и отметить их. Всегда поддерживать. Старайтесь сдерживать разочарование при детских неудачах. Не утешайте, иначе он начнет чувствовать себя несчастным. Ни в коем случае не говорите ребенку, что он слаб, неумен или нерасторопен. Ребенку важно, чтобы его понимали и слышали! Важно побыть рядом: пусть выговорится, пусть поплачет. Когда эмоции утихнут, поговорите о причинах неудачи. Убедите, что в игре выигравшие и проигравшие постоянно меняются местами, и что в другой раз он обязательно станет победителем, надо только приложить усилия! Самое важное, что необходимо воспитывать в детях на примере всевозможных соревнований, — это стремление к самосовершенствованию. Не шутить над проигрышем. Шутки не принесут желаемого результата: для вашего сына или дочки это важное событие, и его обесценивание обидно, к тому же расстроенный ребенок может подумать, что вы смеетесь над ним. Учить уважать чужую победу. Объясняйте ребенку, что победитель достоин уважения, что любое достижение — результат труда, и стоит порадоваться за соперника. Находите примеры «успеха и поражения» разных людей, кумиров ваших детей, смотрите мультики, передачи, фильмы, в которых рассматриваются подобного рода ситуации. Там ведь частенько бывает, что главный герой сначала в аутсайдерах, а потом набирается опыта, становиться мудрее, и в итоге —побеждает! Будьте мудрой поддержкой для ваших деток. В жизни должен быть период принятия негативных моментов. Это — этап становления личности. А научив в детстве наших крох не только побеждать, но и проигрывать, принимать свои поражения, не видеть в них «конец света», мы помогаем им стать психологически выносливее, а значит, и счастливее! Автор: Екатерина Демурия, психолог, автор интернет-проекта для женщин «Настоящая мама»

|

=Материал опубликован 20.02.2019

Разделы → Жилье → Законные права

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Депутаты Госдумы приняли закон, облегчающий положение должников по ипотечным кредитам — теперь банки вправе требовать от них уплаты исполнительного сбора, только если его объем не превышает 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников. Соответствующая инициатива рассматривалась на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 февраля. Изменения в закон «Об исполнительном производстве» устанавливают правила об исчислении исполнительского сбора в однократном размере — не более 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников, передает «РИА Новости». Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, если, например, супружеская пара берет ипотеку на квартиру, но затем у них возникают трудности с выплатами, они обязаны вернуть банку не только кредит с процентами, но и оплатить исполнительный сбор. «Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых», — уточнил председатель нижней палаты парламента. Кроме того, по новым правилам от уплаты исполнительского сбора освобождаются должники, которые проходят реструктуризацию ипотечного жилищного кредита в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков. «Все эти меры позволят поддержать людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и сохранить им средства», — подчеркнул Володин. 13 февраля министр труда Максим Топилин сообщил, что сейчас правительство разрабатывает законопроект, который позволит продлить действие льготной ипотечной ставки в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период кредитования. |

=Материал опубликован 20.02.2019

Разделы → Развитие, методики

РИА Новости В Екатеринбурге стартовал первый Всероссийский форум отцов. Открывая форум, детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что отцы - знаменитые и многодетные, активные и ответственные - собрались на одной площадке ради безопасного и интересного будущего подрастающего поколения. - Сегодня в этом зале собрались папы из 80 регионов России, это практически вся страна, - сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. - Эта встреча ради наших детей - одна из первых, но их будет очень много. Но самое главное - это ежедневная работа в регионах, это клад, который мы обнаружили, с тех пор, когда начали объединяться и работать с Советами отцов. Детский омбудсмен рассказала, что активные и неравнодушные папы помогали неблагополучным семьям, детям с особенностями развития, детям, которые находятся в конфликте с законом. Папы строили детские площадки и следили за детской безопасностью, патрулируя незаконченные стройки и другие опасные объекты. Говоря о воспитании, особое внимание Анна Кузнецова обратила на личный пример. - Около 60 регионов России буквально охватила волна сдачи норм ГТО, - сказала детский омбудсмен. - Мы можем долго говорить о необходимости здорового образа жизни, но когда папа лежит на диване, дети не слышат этих слов. Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что в первый день форума участники обсудят вопрос контроля питания в образовательных учреждениях, поделятся личным успешным опытом, а также расскажут об акции "Безопасность детства". Она оказалась настолько востребована, что, проведя летнюю, волонтеры не стали останавливаться и перешли к "Безопасности" зимнего периода. Татьяна Владыкина

|

=Материал опубликован 19.02.2019

Shutterstock.com Детские инфекции не только крайне широко распространены, но и очень опасны. Поэтому зачастую врачи предлагают от них прививаться. Однако у современных родителей другой взгляд на мир, и они нередко организовывают коревые, краснушные или ветряночные «вечеринки». Распространенные детские инфекции типа кори, ветрянки, свинки, краснухи и прочих потому и называют детскими, что наибольший процент заболевших ими отмечается в закрытых детских коллективах: садах и школах. Считается, что переболеть ими лучше в детстве, т. к. малыши легче их переносят. Чтобы исключить развитие эпидемии, от всех этих детских болезней были разработаны вакцины. Все они входят в национальный календарь прививок и проставляются в определенные периоды времени всем желающим на бесплатной основе. Однако сегодня набирает силу движение матерей, которые считают, что ребенку лучше приобрести натуральный иммунитет, то есть переболеть инфекцией, а не использовать вакцину. Поэтому сейчас многие женщины, услышав, что где-то у знакомых ребенок заболел корью, ветрянкой или другими инфекциями, бегут туда со своими детьми, чтобы подцепить заразу. Называются такие встречи коревыми (сейчас как раз поднялась волна заболеваемости данной инфекцией) или ветряночными, краснушными (что встречается чаще) вечеринками. Врачи говорят, что природный иммунитет к той или иной инфекции несомненно лучше приобретенного. «Когда человек переболевает некоторыми инфекционными заболеваниями, иммунитет у него остается стойкий и пожизненный. Потому что антитела к болезни организм выработал сам. Если же речь идет о химически введенных антителах, то они со временем уменьшаются, пожираются собственной иммунной системой человека, из-за чего их следует регулярно обновлять, добавлять антигены от болезни. Эти антигены будут перевариваться иммунной системой и перерабатываться в антитела от перенесенной инфекции», — говорит врач-педиатр, иммунолог Анна Шуляева.

И вот тут, казалось бы, и оправдывается логика матерей, желающих для своих детей максимальной защиты. Но врачи считают, что действовать так не надо ни в коем случае. Во-первых, та же корь — это очень опасное заболевание. Ведь ее вызывает вирус, который циркулирует по организму и поражает ЖКТ, нервные клетки, стенки сосудов. Он нередко становится виновником аллергии и заметно снижает иммунитет больного, вследствие чего у того не хватает сил, чтобы бороться с бактериями. И к кори может дополнительно присоединяться и любая бактериальная патология вплоть до пневмонии. Организм же ребенка с такой нагрузкой может и не справиться. «Намеренное заражение детей опасно тем, что ребенок может быть не подготовлен. Допустим, он пришел из садика или школы с уже имеющимся вирусом из числа ОРЗ, организм уже борется с ним, родители же могут не заметить температуру в пределах 37 градусов. И вот тут к этому вирусу присоединяется еще и другой: корь, ветрянка, краснуха и т. д. Организму будет достаточно тяжело бороться с двумя инфекциями одновременно», — говорит Шуляева. Собираясь намеренно заразить ребенка на коревой или другой вечеринке вирусами, родители должны хорошенько подумать и взвесить все за и против. Ведь все детские инфекции имеют серьезные осложнения. Первыми страдают дети с уже имеющимися заболеваниями, например, хроническими. «Смертельными такие детские инфекции будут для детей со сниженным иммунитетом и патологиями каких-либо систем, например, бронхо-легочной. Потому что вирусы обычно садятся именно на слабое место в броне иммунитета. Защитные силы организма справиться с такой повышенной нагрузкой не могут, иммунитет (и так слабый из-за постоянного подтачивания его хроническими заболеваниями) еще больше снижается. Ситуация усугубляется до предела», — отмечает иммунолог. Также стоит понимать, что все детские инфекции в принципе бьют по определенным болевым точкам. Так, наиболее частыми осложнениями кори являются бактериальная пневмония, воспаления гортани, бронхиты, ложные крупы и асфиксия на их фоне. Сами взрослые также могут подхватить корь, и у них в числе осложнений наиболее часто встречаются менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты и коревые энцефалиты. Ветрянка также имеет в числе осложнений пневмонию, энцефалиты. Также она приводит и к различным кожным проблемам. После инфицирования краснухой могут проявиться такие осложнения, как ангины, отиты, артриты и различные расстройства нервной системы. Так что лучше все же делать вакцинацию. «Привитые дети, даже если инфицируются вирусом и заболевают, переносят болезнь легче и не имеют того количества осложнений, которые могут их преследовать после натуральной иммунизации. И заболевание у них проходит легче, и выздоравливают они быстрее», — говорит Шуляева. Если уже начинается рост заболеваемости и заходят разговоры об эпидемии, то даже привитых детей следует ограждать от заболевших, а не играть в русскую рулетку, говорит иммунолог. Кроме того, в обязательном порядке надо активно использовать превентивные меры профилактики заражения: проветривание помещений, влажную уборку на регулярной основе, достаточное увлажнение воздуха, полноценные сон и питание и многое другое. Меры простые, но действенные. Вакцинация по графику со своевременной ревакцинацией позволит получить необходимый иммунитет и избежать осложнений. А вот ходить по коревым вечеринкам не стоит: риск намного выше пользы. Анна Шатохина

|

=Материал опубликован 19.02.2019

Разделы → Школьники → Психология

Автор фото: Александр Онопа Вирусное сообщение мистически-ужасающего содержания получило широкое распространение среди учеников городских школ. Они рассылают его друг другу в мессенджерах и боятся рассказать родителям. Все дело в том, что в сообщении звучат прямые угрозы в отношении жизни школьника, проигнорировавшего письмо, и его родителей. Неокрепшие детские умы в большинстве своем верят прочитанному и выполняют «инструкции» из письма, рассылая его десяти знакомым сверстникам. «Герой» сюжета письма — Фредди — обращается к читателям от первого лица, сообщает, что он мертв, но распространение сообщения поможет ему «восстать из мертвых». Нашлись, впрочем, и школьники, решившие рассказать об этом мамам и папам. Тема сегодня активно обсуждается в различных родительских чатах, с детьми рекомендуют провести беседу, объяснив, что такое фейк и почему не всему написанному надо верить. Несколько лет назад в Югре получили распространение так называемые «группы смерти», через которые запугивались подростки. На уровне правительства региона было принято решение о создании кибердружин — объединений, участники которых выявляют опасный контент, проводят уроки безопасного интернета для школьников. Главный штаб кибердружин региона находится в Сургуте, был создан на базе двух вузов — СурГУ и СурГПУ, а также профколледжа. — Страшилки среди детей гуляли всегда. Но если раньше это было устное творчество (стишки, истории про Пиковую даму, Черную руку), то теперь, по всей видимости, они перешли в такую виртуальную форму, — комментирует ситуацию начальник отдела координационной работы и методического обеспечения Центра диагностики и консультирования Наталья Карловская. — Чаще всего эти страшилки отражают то, что действительно пугает ребенка (темная комната, монстры, потеря близких). При этом они помогают детям бороться со своим страхом, а также овладевать своими эмоциями. По мере взросления страшилки перестают действовать так пугающе, и дети воспринимают их с иронией. Что касается пугающих сообщений в мессенджерах, то многие дети просто не относятся к ним серьезно и удаляют их. Но на более чувствительных, восприимчивых, тревожных детей такие смс-страшилки могут оказать негативное воздействие. Особенно это касается детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они верят тому, что написано в сообщении, и готовы выполнить любые условия, чтобы избежать угроз. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и был уверен в том, что угрозы для него и его близких нет, он должен владеть необходимой информацией: знать о том, что есть вирусные программы, которые могут вести с ним «диалог»; что подобные виртуальные страшилки придумываются, чтобы попугать, но реального вреда от них не будет. И, самое главное, ребенок должен знать, что при получении любого сообщения с угрозами, он должен рассказать об этом родителям. А родители смогут разъяснить ребенку ситуацию, поддержать и технически обезопасить от повторных сообщений. Сургутская трибуна Наталья Антонова

|

=Материал опубликован 19.02.2019

Разделы → Школьники → Развитие, методики

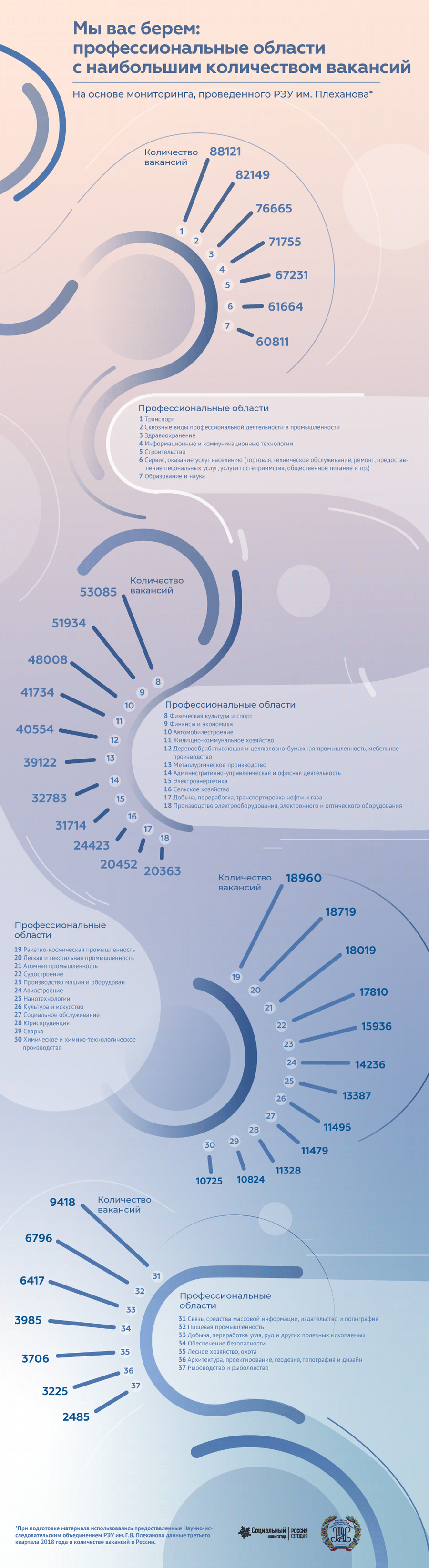

РИА Новости Выбирая будущую специальность, необходимо знать ответы на вопросы о возможностях дальнейшего трудоустройства. Какие специалисты востребованы? Где больше всего рабочих мест? Об этом смотрите в инфографике, подготовленной "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня" по данным Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова.  © Инфографика

|

=Материал опубликован 19.02.2019

Разделы → Школьники → Развитие, методики

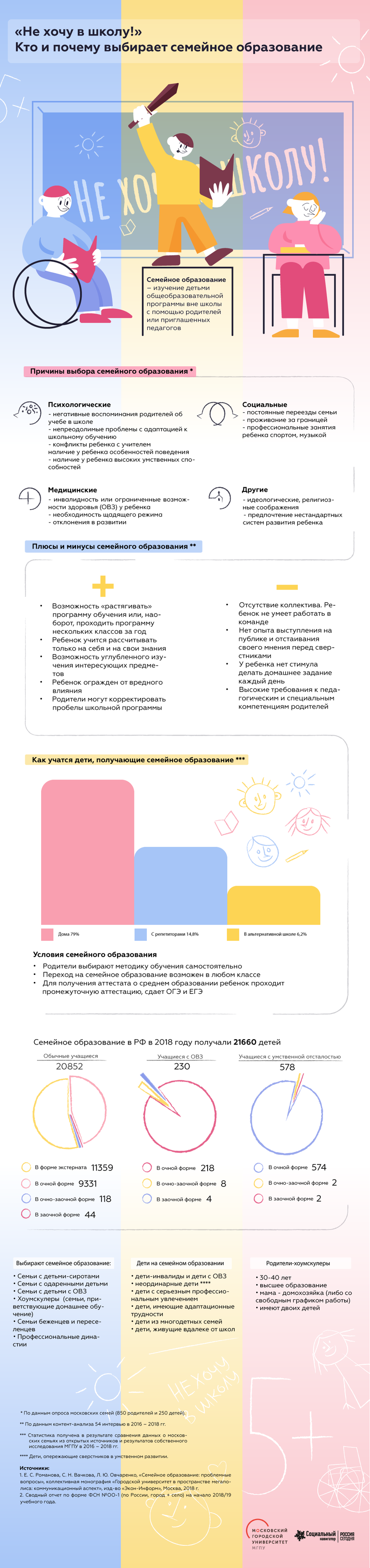

РИА Новости Семейное образование становится все более популярным. Родители учат детей самостоятельно, нанимают педагогов или выбирают школы с оригинальной программой. Почему нестандартное образование востребовано? Какие семьи отказываются от общепринятой системы обучения? Об этом – в инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", подготовленной по материалам исследования Московского городского педагогического университета.  © Инфографика

|

=Материал опубликован 19.02.2019

Разделы → Здоровье

Сургутский филиал Центра медицинской профилактики продолжает войну с гриппом и ОРВИ: на этот раз удар по вирусам нанесен в одном из самых посещаемых мест города – в Аэропорту Сургута. В рамках социальной акции «Защитим себя от гриппа» более 300 человек – жителей и гостей города – получили медицинские маски и информационные буклеты, посвященные профилактике вирусных инфекций. Кроме того, для них были организованы консультации на тему укрепления иммунитета. Место для проведения акции было выбрано неслучайно: ежедневно через городской Аэропорт проходят сотни человек, и некоторые из них могут являться носителями опасного вируса. Не допустить проникновение гриппа в Сургут из других городов и регионов, предотвратить возможное массовое заражение – эта задача стоит и перед медицинскими работниками, и перед простыми гражданами. По словам организаторов, Сургутского филиала Центра медицинской профилактики, остановить распространение гриппа реально, но для этого нужно создать барьеры на его пути. В частности, проходить ежегодную вакцинацию, а также в эпидсезон носить медицинские маски и избегать долгого пребывания в местах массового скопления людей. Мероприятие прошло при поддержке ОАО «Аэропорт Сургут», Сургутской городской клинической поликлиники №1 и Сургутской городской клинической поликлиники №5, и при участии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и студентов-волонтеров Сургутского государственного университета. БУ "Центр медицинской профилактики"

|

=Материал опубликован 18.02.2019

Разделы → Воспитание → Маме на заметку

Shutterstock.com Прошли те времена, когда мы считались самой читающей страной мира, а книга была лучшим подарком. Но и сегодня среди детей по-прежнему встречаются любители чтения. Как их родители смогли этого добиться. Наш эксперт – семейный психолог, кандидат медицинских наук Анна Ярошенко.

Удовольствие – штука заразнаяЛюбые привычки (и хорошие, и дурные) проще всего закладываются в раннем возрасте. Поэтому лучше приучать ребёнка к чтению с пелёнок. Пусть кроха ещё не понимает, о чём вы ему читаете, – читайте всё равно. Музыка пушкинских строф, юмор Заходера, весёлый ритм стихов Михалкова или озорные рифмы Хармса обязательно пробьются если не к сознанию, то к подсознанию ребёнка. Главное, выбирайте для декламации те произведения, которые вам самим нравятся. Ведь удовольствие, которое вы сами испытываете от чтения, обладает большой заразительной силой. А вот аудиосказки такой силы, как живое чтение, не имеют. Но они обязательно пригодятся вам позднее, когда ребёнок уже пристрастится к литературе. Каждому по потребностямНо что делать, если приучить ребёнка к книгам с младых ногтей не удалось? Неужели всё пропало? Конечно, нет. Ведь дети по своей природе любопытны и любознательны. Да и возраст 8–11 лет – самый познавательный период в жизни. А книга по-прежнему остаётся главным источником информации. Однако если ваши отпрыски к страницам даже не притрагиваются, это значит лишь одно: вы им предлагаете совсем не то, что им интересно. Если вы в своём детстве проливали слёзы над «Муму» или до колик смеялись над Незнайкой и стариком Хоттабычем, это не значит, что те же самые истории и герои найдут отклик у ваших детей. Кстати, не факт, что их привлечёт и сага о Гарри Поттере или что-то ещё, популярное у большинства современных детей. Ищите индивидуальный подход. И конечно, учитывайте соответствие произведения возрасту. Подумайте, к чему тянется ваш ребёнок, о чём он любит слушать, что его волнует, что он ищет в поисковике в Интернете. Книги с таким содержанием ему и дарите. И обязательно берите детей с собой в библиотеку и книжные магазины – пусть сами выбирают, что хотят прочитать. Выращиваем читателяПокупайте хорошо оформленные издания, с прекрасными иллюстрациями – это привлечёт внимание к тексту и заодно поможет воспитанию художественного вкуса. Малышам дарите книги в виде игрушек. Впрочем, интерактивные произведения выпускают и для старших детей. Ставьте книги в зоне доступа ребёнка и читайте сами. Пусть дети понимают: это необходимая вещь, а не украшение интерьера. А для этого чаще сами берите книги в руки. Читайте вслух. Причём не только малышам, но и тем, кто давно умеет это делать самостоятельно. Пусть это будет традицией, семейным ритуалом. Но очень важно читать с выражением, а не бубнить. А потом обязательно обсуждайте прочитанное: что понравилось, что нет, почему герои поступили так или эдак и как было бы правильно. Но важно не делать из домашнего чтения урока: пусть обсуждение книги доставляет ребёнку удовольствие. Прибегните к хитрости. Например, дайте ребёнку послушать часть аудиокниги (но обязательно той, которая бы зацепила сюжетом), а потом предложите узнать, чем дело закончилось, прочитав книгу. То же самое можно проделать и с понравившимся фильмом. Достаточно просто сказать ребёнку, что продолжение истории есть в книжке. Редкий ребёнок после такого удержится и не прочитает, что ж там было дальше. Не давите на него!Однако слишком настойчивое желание сделать из ребёнка книгочея может сыграть с вами злую шутку. Поэтому постарайтесь избегать следующих вещей: Не заставляйте. Настырно приставая к чаду с требованием взять в руки книгу, можно лишь отвратить его от чтения. Не шантажируйте. Мол, прочитаешь 10 страниц – разрешу сесть за компьютер. Или пойти гулять. Превращая то, что должно быть удовольствием, в тягостную обязанность, читателя не вырастить, а отношения испортить можно запросто. Не критикуйте выбор книг. Конечно, вам с высоты ваших лет и опыта может быть очевидно, что то, чем сейчас зачитывается ваш ребёнок, уже через несколько лет покажется ему смешным и наивным. Но удержитесь от критики. Не бойтесь испортить вкус наследника низкопробной, на ваш взгляд, литературой. Пусть ребёнок читает комиксы про супергероев или слезливые дамские романы – ничего страшного, главное, чтобы пробудился интерес к чтению. Потом он обязательно разберётся, что хорошо, что плохо. Не заставляйте дочитывать до конца то, что не пошло. Конечно, в сюжет надо сначала втянуться. Но если после 50 прочитанных страниц желания продолжать не возникло, то и не надо. Закрывать непонравившуюся книгу, уходить со скучного праздника и расставаться с разочаровавшими людьми – важное жизненное умение. Елена Аманова

|

=Материал опубликован 18.02.2019

Разделы → Психология → Воспитание

фото с сайта www.ya-roditel.ru Исторически сложилось, что основной заботой женщин было собирательство и хранение домашнего очага, а мужчины тем временем охотились и воевали. То есть так или иначе, мужчины убивали – либо животных, либо людей. Так как продолжительность жизни была небольшой, дети очень рано начинали вести взрослую жизнь – девочки помогали мамам в домашнем хозяйстве, мальчики брали в руки оружие и шли помогать отцам. Тогда никто не задумывался о нравственности такого поведения, так как от мужчин зависела жизнь и безопасность семьи, а чаще всего, племени или села. Игры и развитие агрессивностиСейчас многие родители опасаются развития агрессивности у своего ребенка и избегают покупки потенциально опасных игрушек: пистолетиков, ножей, игрушечных бомб или дубинок. То же касается и компьютерных игр, которые в народе прозвали «стрелялками» - СМИ активно сообщают о том, что подобные игры негативно влияют на развитие детей и вызывают в них неконтролируемую агрессию, которые впоследствии ребенок будет проявляться по отношению к людям и животным. На самом же деле, процесс развития ребенка сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вроде бы теория о том, что ребенок поиграл в войнушку, а потом пошел убивать людей, кажется вполне логичной, но с точки зрения психологии она абсолютно несостоятельна. Ребенок развивается в условиях определенной среды, и на него оказывают влияние огромное количество факторов: как внешних, так и внутренних. В первую очередь, малыш впитывает в себя нормы и принципы, принятые в его семье. Если ребенок растет в семье военных, то его желание подражать папе абсолютно естественно. Ребенок, воспитывающийся в семье пацифистов, скорее изберет для себя другие игры, нежели стрелялки. Тем не менее, не только внешние факторы влияют на становление мировоззрения человека. Внутренние, такие как тип темперамента, устойчивые черты характера, особенности нервной системы, личный опыт (и не думайте, что у ребенка его еще нет – он есть) также важны. Агрессивность является чертой характера, чаще проявляющейся у мужчин, но также имеющейся и у прекрасной половины человечества. Современное общество навесило ярлык «плохой» черты характера на агрессию, а это грозит серьезными проблемами поколению, воспитывающемуся в условиях запрета на данные поведенческие проявления. Агрессия является нормальной, естественной реакцией человека, а без нее невозможно формирование таких важных черт, как целеустремленности, уверенности в себе и умения отстоять свою точку зрению. Родители, запрещающие своим детям быть агрессивными, ограждающие их от игрушечных пистолетиков и компьютерных стрелялок, не дают проявить естественные эмоции, а также блокируют попытки ребенка почувствовать себя сильным и всемогущим. Как следствие – инфантильные ребята, не умеющие постоять за себя. Сила — в оружииНо как же быть в ситуациях, когда ребенок чувствует себя сильным, только держа в руках пистолетик? Разговаривать с ребенком. Диалог – единственный способ воспитания малыша. Если вы будете объяснять, что смысл игры в войнушку – проработка внутренних проблем, способ борьбы со своей неуверенностью, то малыш будет понимать, для чего он это делает. Развитие эмоциональное интеллекта, осознание ребенком своих чувств и эмоций крайне важно для гармоничного развития малыша в целом, говорить с ним о его эмоциях никогда не рано. Согласитесь, что и вам, взрослым людям, после тяжелого рабочего дня и поездки в общественном транспорте в час пик, иногда очень хочется прийти домой и перестрелять всех врагов в компьютерной игре. Это и здорово: у нас в современном мире есть возможность выплеснуть свою злость, не навредив при этом ни одному живому существу. Мы часто поздравляем всех мальчиков с 23 февраля, как бы подразумевая, что все они станут защитниками отечества и пойдут в армию, а в случае военного положения – и на войну. Поздравлять или нет – дело каждого, и этот выбор зависит от того, какого мировоззрения вы придерживаетесь. Подобное поздравление не повлияет на развитие у ребенка агрессивных поведенческих реакций, но может вызвать недоумение или дискомфорт, вызванный несоответствием ваших слов и мнения ребенка. Тем не менее, защитниками отечества бывают и женщины, а мужчины бывают пацифистами. Мало кто знает, что по аналогии с 8-м марта существует Международный мужской день, он отмечается 19 ноября. Поздравление будущего мужчины с Мужским днем гораздо логичнее, чем с днем, имеющим отношение лишь к определенной профессиональной среде. Бояться игр в войнушку не стоит, а запрет на подобные игры и вовсе вызовет обратную реакцию, а вот проводить с ребенком беседы и обсуждать его эмоции просто необходимо. У всех предыдущих поколений присутствовали игры с оружием, а значит, подобные проявления можно считать культорологической особенностью, влияющей на становление личности. Любите своих детей, будьте к ним внимательны и безоценочны, и тогда никакие стрелялки не вызовут в поведении ребенка негатива! Екатерина Сафонова

|

=Материал опубликован 18.02.2019

Разделы → Отдых и каникулы

фото: www.yandex.ru Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы и учреждений дополнительного образования. Подробная информация в прикрепленном файле. |

=Материал опубликован 18.02.2019

Разделы → Психология → Воспитание

фото с сайта www.ya-roditel.ru В автобусе мальчишка лет семи расспрашивал маму о любви. Мама рассказывала: они с папой любят его, потому что он — их сын. Ребенок интересовался, почему нужно любить своих детей, мама с улыбкой объясняла. В конце разговора мальчишка сделал вывод: «Когда у меня будет сын, я тоже его буду любить». Основной принцип педагогики — это воспитание личным примером. Любовь родителей к дочкам-сыночкам учит их также относиться к своим будущим детям. Чаще всего, хотят иметь детей и заботиться о них те мужчины, у которых был любящий, заботливый, понимающий отец, и не знают, что делать с детьми те отцы, у кого такого детства не было. Дочки-материДевочек мы готовим к материнству с раннего детства: показываем, как правильно пеленать, кормить и одевать кукол, они с удовольствием поют колыбельные, рассказывают сказки и украшают игрушечный дом. С мальчиками о будущем отцовстве разговаривать не принято. Возможно, это одна из причин того, что, став взрослыми, они не стремятся к браку, а рождение ребенка и трудности, с этим событием связанные, для многих мужчин становятся стрессом, а порой и непреодолимым испытанием. По статистике, около 40 % разводов приходится на первые 4 года брака — именно в этот период в подавляющем большинстве молодых семей рождаются дети. Мужчины не имеют врожденных отцовских инстинктов. Их отцовские чувства нужно формировать и развивать. Готовность стать отцом формируется с детства, с того самого момента, когда малыш начинает понимать, что у него есть папа. Подготовить мальчиков к отцовству в детстве невозможно, но можно и нужно — к будущей семейной жизни: ответственности, умению искать выход из сложных ситуаций — всему тому, что дети ценят в своих отцах. Папа может…К отцу может быть много требований: «плавать брассом, спорить басом, дрова рубить» — у каждого ребенка свой набор желаемых качеств, но согласно исследованиям, абсолютное большинство детей хотят видеть своих пап рассудительными, умными, умеющими решать проблемы и готовыми нести ответственность за семью. Для ребенка очень важно уважать отца, гордиться его качествами и достижениями, ощущать в нем помощника и защитника. Вот этому нам и надо учить своих мальчишек, чтобы их дети были счастливыми. Прежде всего, стоит возложить на паренька ряд обязанностей, за которые он должен отвечать. Эти задания не должны быть сложными, главное, чтобы он не забывал о них. Маленького ребенка учат поддерживать порядок: убрать посуду, застелить постель, убрать в комнате. На ребенка постарше возлагается забота о домашнем животном. Многие педагоги советуют поручить парням контроль за наличием хлеба в доме. Делите с сыном семейные радости и неприятности — пусть он чувствует себя частью семьи. Учите сына простым домашним делам. Мужчина должен уметь готовить, стирать, гладить, но при этом он обязан владеть хотя бы элементарными навыками по устранению домашних неполадок: починить розетку, устранить протечку и т.д. Обсуждайте с детьми отношения в семье. Подчеркивайте семейные роли и зону ответственности каждого члена семьи. Учите ребенка заботиться о близких людях. Практически все дети хотят, чтобы их папы были сильными, смелыми и ловкими, поэтому не последнее место в жизни мальчишек должен занимать спорт. МамаОгромную роль в становлении мужчины как отца играет мать. Безусловная материнская любовь дает возможность мужчине понимать и выражать не только свои чувства, но и принимать чувства женщины. Если мальчик с раннего возраста испытывает недостаток материнской ласки и внимания, то есть вероятность, что мужчиной он вырастет грубым, неспособным на проявление нежности в собственной семье. Истинная готовность к отцовству — это желание отдавать детям любовь, заботу, знания, умения, радость, не ожидая чего-то взамен… Автор: Светлана Садовникова

|

=Материал опубликован 15.02.2019

Разделы → Школьники → Развитие, методики