Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Разделы → Школьники → Подростки → Маме на заметку

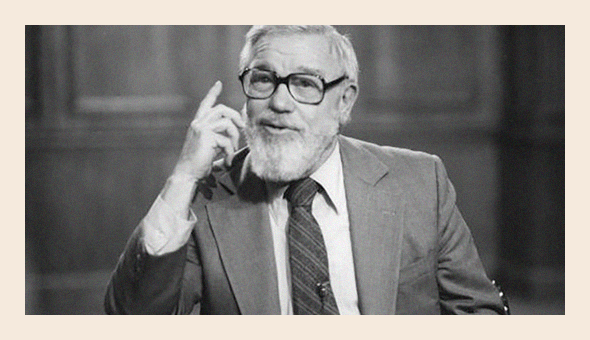

14 из 20 детей готовы уйти с незнакомцем. © / Shutterstock.com Безопасность - это не страшилки, а точные алгоритмы, которые должны сработать тогда, когда сердце ушло в пятки, а ноги стали ватными. В Снежинске (Челябинская область) с разрешения родителей с детьми провели эксперимент, где волонтер-незнакомец попытался увести с собой ребенка. 14 из 20 детей добровольно поспешили составить компанию человеку, которого видели первый раз в жизни. Родительская общественность в шоке - главное правило «никогда, ни с кем, никуда» вновь дало осечку. Почему так произошло и как научить ребёнка безопасному поведению? Об этом АиФ-Челябинск рассказала эксперт челябинской школы детской безопасности Ольга Мурзина. Учить, а не пугатьЖизнь неумолимо ускоряет свой темп. И мы стараемся успеть сделать её наполненной и счастливой – записать ребенка на очередной развивающий кружок, научиться печь новый торт или сшить сногсшибательное платье. Обязательно среди всех таких важных забот нужно выделить время на одну очень простую вещь – научить своего ребенка правилам безопасности. Это не высшая математика, и всем родителям под силу справиться с этой задачей. «Вспомните, что бывает, когда прочитали, что где-то в городе орудует маньяк или педофил, или в родительскую группу запостили сообщение о том, что из школы снова пытались увести ребенка? Я знаю, что делают родители в таком случае – садят ребенка перед собой и очень убедительно начинают разговор – никогда, слышишь меня, ни с кем, никуда, ни в коем случае… Думаете, помогает?! К сожалению, нет», - делится опытом Ольга Мурзина. Эксперт советует не транслировать ребенку свои страхи, в опасный момент это сослужит ему плохую службу. Нужно учить детей алгоритмам. Вспомните, как вы учили ребенка переходить дорогу: красный – стой, зеленый - иди, но убедись, что нет машин, ведь на дороге может встретиться и пьяный водитель. Таким образом вы даете очень четкую инструкцию. Так же и с безопасностью. Есть четкие правила, которым вы должны научить детей. Не просто рассказать, а сделать эти знания привычной картиной мира, и для этого нужно потренироваться, закрепить, проверить, еще раз разобрать. Вот те опорные точки, которые вам помогут. Кто такой «никто-и-никому»Во-первых, каждый ребенок, будь ему 6 лет или 16, должен четко знать, кого вы имели ввиду, говоря «никому, ни с кем». Круг близких лиц, которым можно открывать дверь и принимать приглашения на поход куда-либо, а также заходить с ними в лифт, должен быть четким: мама, папа, баба Оля. Детям младшего возраста можно пояснить, что близкие люди – это те, у кого ты любишь сидеть на коленках, кого всегда рад обнять. Тогда ребенку будет легче понять, что если приглашает на блины соседка с пятого этажа, у которой мама иногда берет соль в долг, то идти к ней не стоит. Ехать в лифте с дядей, который вроде живет на два этажа ниже, тоже небезопасно. Лучше выйти на улицу, досчитать до ста и снова зайти в подъезд. Второе правило. Преступник - это обычный человек. Дети же представляют себе, что злоумышленник - это обязательно человек в черной одежде, у него непременно черная маска на голове или капюшон надвинут на глаза, злой взгляд, руки в порезах или татуировках, одежда порванная и старая, на лице раны, оружие торчит (нож, пистолет, кастет или бита). Обязательно черная сумка или большой мешок, где лежат разные конфеты, ребенок полезет выбирать себе самую вкусную, а преступник мешок завяжет и утащит его. Важно закрепить мысль, что преступником может быть любой человек – знакомый или не очень, подросток или старик, женщина или мужчина. «Мы проводили эксперимент, показывая детям фотографии людей, среди которых им нужно было найти преступника. Депутаты, спортсмены, актеры вперемешку с лицами тех, кто безжалостно убивал. Знаете, дети не смогли выявить преступников. Потому что мужчины были в очках, выглядели умно, а значит, не могли сделать больно. Вот что значит детское восприятие, - рассказывает Ольга Мурзина. - Детям важно знать, что выглядят преступники как самые обычные люди, в самой обычной одежде. Расскажите детям и о негласном правиле взрослых: мы никогда не подходим на улице к незнакомцу. Покажите это прямо на своем примере. «Вот представь, я сейчас подойду к этой незнакомой девочке и позову ее мороженое покупать». Дети прекрасно понимают, что это очень странно, и мама никогда так не будет поступать». Пять секундЧто же делать, если встреча с незнакомцем произошла? Скорее всего, в этот момент ребенок почувствует страх и растерянность и узнает, как это бывает, когда руки трясутся и не слушаются, а ноги кажутся тяжелыми и ватными. Обычно встреча происходит внезапно и неожиданно и здесь должно сработать «правило 5 секунд»: никогда не следует останавливаться, продолжайте идти, даже если позвали по имени. Психологически сложнее уйти или отказаться от разговора, если ты уже остановился. Что бы ни говорил незнакомец (про маму, новый набор любимого «Лего», мороженое, съемки в «Ералаше») нужно отойти от него на несколько шагов и громко сказать: «Я вас не знаю. Я не буду с вами разговаривать» и сразу же быстро уйти или убежать. «Этот этап очень сложный для ребенка. Наши воспитанные дети стоят и не могут уйти, даже если весь класс шепчет за спиной «Убегай, она тебя заманивает!» И здесь поможет тренировка. Заодно отработаете, какие бывают уловки преступников и потренируетесь сами в актерском мастерстве, изображая то старушку с тяжелыми сумками, то любителя-собаковода», - говорит Ольга Мурзина. Куда бежать?Часто на вопрос «А куда побежите в случае опасности, если человек не отстает от вас?» дети отвечают: за кусты, в подворотню, в укромное местечко. И очень удивляются, что на следующий вопрос «А кто же там тебя спасет от преступника?» отвечать нечего. Спасти могут только люди, поэтому и бежать следует в ближайшее людное место. Их очень много: школа, аптека, магазин, библиотека, администрация, больница, банк. Вот и игра для ребенка готова – нарисовать маршрут в школу, посмотреть внимательно, какие места встречаются по дороге, раскрасить опасные красным цветом (подъезд, гараж, парк, стройка, лесополоса), а безопасные – зеленым.И обязательно потренироваться, как он будет просить помощи, если прибежит, например, в аптеку. Здесь очень важно, чтоб ребенок знал наизусть телефон одного из родителей, а лучше двух. Не думай о джинсах!Допустим, неизвестный человек схватил ребенка за руку и куда-то потащил. Что делать? Слезы нужно оставить на потом, когда расскажешь все случившееся дома, а в этот момент нужно громко заорать: «Помогите! Я не знаю этого человека!» Громко кричать тоже нужно учиться. Многие скромные дети боятся привлечь к себе излишнее внимание, не осознавая, что это может спасти им жизнь. Это парадокс, но дети могут громко кричать дома в кругу близких, а с незнакомыми ведут себя тихо. Плачущий ребёнок рядом со взрослым чаще воспринимается как раскапризничавшийся. На молча упирающегося ребенка прохожие не обращают внимания (пятилетняя девочка в истории с красноярским маньяком сопротивлялась, но делала это молча, как рассказали потом свидетели, не придавшие этой ситуации нужного значения). И еще один важный момент: объясните вашим смелым мальчишкам и девочкам, что если они будут пинаться, кусаться и драться, то это не поможет. Прямо продемонстрируйте на себе. Это только в кинокомедии гангстеры могут отпустить непоседу, в жизни же наверняка дадут сдачи и причинят еще большую боль. В случае, если ребенка все-таки уводят силой, еще один шанс спастись - упасть на землю как мешок и всячески упираться ногами. В этот момент не нужно думать, что ты можешь испачкать школьную форму или порвешь любимые джинсы. Возможно, это единственный шанс остаться в живых. Тренируйте эти два действия одновременно – кричать и падать - в разных местах: дома, в парке или лесу, на улице. Пусть ребенок поймет, что кричать – не страшно и не позорно, а необходимо. Правило нижнего бельяПри входе и выходе из подъезда нужно научить ребенка осматриваться. Если кто-то заговорил с ребенком в подъезде, нужно вернуться на улицу, там больше людей. Если нет возможности убежать, нужно кричать «Пожар!» и стараться устроить больше шума (можно звонить и стучать во все двери, колотить по лифту или мусоропроводу. Только на шум и крик «Пожар!», «Горим! Спасайся, кто может» жильцы дома отреагируют незамедлительно, потому как пострадать от огня могут все. Если кричать: «Помогите!», то велика вероятность, что люди начнут звонить в полицию, не открывая двери в подъезд. Еще одно важное правило детской безопасности – правило нижнего белья. К сожалению по статистике ВОЗ каждый пятый ребенок в мире испытывал на себе сексуальное домогательство. Чтобы этого не произошло, нужно понимать, что чужие люди не должны касаться его мест, которые прикрыты нижним бельем. При этом ребенок тоже не должен нарушать это правило в отношении других людей. Важный аспект - уяснить, что «мое тело принадлежит только мне». Если ребенку не нравятся прикосновения или поцелуи даже близких ему людей, он в праве сказать «нет». Говорить «нет» нужно твердо и решительно. Если кто-то или он сам нарушил правило нижнего белья, то это можно обсудить с конкретным человеком, например, с мамой. Ребенку важно понимать, что значит «плохое» и «хорошее» прикосновение. Нужно объяснить, что если кто-то осматривает или притрагивается к их половым органам и другим местам, прикрытым нижним бельем, то это неприемлемо. Как и просьба или предложение посмотреть или коснуться половых органов кого-либо. Правило нижнего белья помогает детям увидеть границу, за которую никто не должен перешагнуть. Часто сексуальные домогательства злоумышленники маскируют под секреты и тайны. Поэтому вопрос «хороших» и «плохих» тайн тоже очень важен. «Хорошие» тайны – вечеринка-сюрприз, подарок. «Хорошие» тайны вызывают положительные эмоции при их подготовке и раскрытии. «Плохая» тайна вызывает страх, стыд, дискомфорт. Если ребенок был посвящен в такую тайну, он должен знать человека, к которому может обратиться за помощью. Предложите ребенку самому выбрать двух доверенных лиц. Лучше если один из них будет жить с ребенком, а второй будет часто взаимодействовать с ним, но не входить в круг его близких - возможно, школьный учитель. Если ребенок рассказывает вам о нарушителе правила нижнего белья и сексуальном домогательстве в отношении него, важно правильно отреагировать. Не стоит ругать ребенка. Он не виноват. Он молодец, что поспешил поделиться с вами. Не нужно сердиться, будьте сдержаны. Дети не любят огорчать близких. Видя ваше эмоции, в следующий раз они не придут к вам за помощью. Не допрашивайте слишком пристрастно и эмоционально. Можете спросить, кто это сделал, когда и где. Но не спрашивайте у ребенка, почему так произошло и кто в этом повинен. Мы все хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и веселыми – в безопасности. И именно это мы можем сделать вместе: дома, по дороге в школу, во время просмотра фильма или мультика, во время игры в принцесс или динозавров, показав пример, рассмешив, похвалив. Мария Шумакова

|

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → Психология → Воспитание

фото с сайта www.ya-roditel.ru Мама – изначально самый близкий и значимый для ребенка человек, который проходит с ним все этапы его развития. Говоря о малыше, мамы нередко употребляют местоимение «мы», обозначая степень своего участия в процессе. Со временем это участие должно уменьшаться, но не у всех мам получается отпустить ребенка «от юбки». Вполне объяснимо материнское беспокойство, ведь на маме лежит огромная ответственность за жизнь и здоровье маленького человека. Но ребенок растет, и зачастую из-за излишней бдительности и осторожности своей мамы он не учится кататься на коньках, потому что на них можно упасть и сильно удариться, не умеет плавать, потому что может в любой момент утонуть, не общается с ровесниками, потому что те дерутся и ругаются матом. И, казалось бы, все не так уж и плохо, но ребенок не живет своей жизнью, и речь идет уже не о проявлении любви и заботы о ребенке, а о таком явлении, как гиперопека. Это понятие все чаще встречается в научно-популярной литературе и на различных сайтах в интернете. Объясняется это тем, что сегодняшние родители все чаще «грешат» излишней заботой о своих детях. Как проявляется гиперопекаВ психологии под гиперопекой принято понимать чрезмерную заботу о ребенке. Проявляется она, прежде всего в том, что родители:

Если большинство описанных выше признаков характерны и для вашей семьи, то это — серьезный повод пересмотреть ваши детско-родительские отношения. Причины гиперопекиРазберемся, почему многие мамы так часто проявляют гиперопеку по отношению к своим детям и зачем используют то самое «мы». Во – первых, после целых 9 месяцев физиологического симбиоза с ребенком каждая женщина еще в течение примерно 3 лет продолжает находиться с ним в тесной психологической связи, благодаря которой может быстро и верно определить потребности и желания малыша, понять его переживания, то есть обеспечить ему комфортные условия для роста и развития. Однако за первые три года у матери и ребенка должна постепенно сформироваться психологическая база для разделения «мы» на материнское «я» и «я» ребенка. Во-вторых, чрезмерная забота матери может быть обусловлена особенностями ее характера (обычно такие мамы отличаются высокой тревожностью, мнительностью и неуверенностью в себе). В этом случае мамы используют «мы» неосознанно, подчеркивая, таким образом, свою близость с ребенком и скрывая собственные комплексы, страхи и сомнения, с которыми ей приходится постоянно бороться. В-третьих, частое использования «мы» связано с психологической неготовностью матери отпустить от себя ребенка, что в свою очередь часто обусловлено ранней психологической травмой самой матери (например, ее мать много работала и не могла уделять своей дочери достаточное количество внимания, теперь дочка выросла и стремится компенсировать нехватку заботы уже своему ребенку). Последствия чрезмерной заботыНо рано или поздно любой малыш будет стремиться отделить свое «я» от материнского, ведь в этом и заключается естественный процесс взросления. А тут многое зависит от того, как будет вести себя мать. Она должна понять и принять факт неизбежного взросления своего ребенка, а значит, и увеличение дистанции между ними. Как показывают психологические исследования, дети, которые выросли в условиях гиперопеки, реже создают семьи и добиваются успехов в карьере, часто обладают комплексом неполноценности и не могут самостоятельно разобраться в своих желаниях и потребностях, а поэтому не испытывают чувства удовлетворения от жизни. Так формируется зависимая личность. Но хуже всего то, что многие родители еще и радуются тому, что их ребенку скоро сорок лет, а он все еще рядом с ними. К сожалению, такие родители не задумываются о том, как их дети будет жить без них. Что делать?Начнем с мелочей. Необходимо постараться разделить себя и ребенка на словах, что поможет постепенно сделать это и в жизни. Передача ребенку ответственности за его поступки непросто дается родителю, который привык во всем опекать свое чадо. На этом этапе не обойтись без риска, например, если не проверить портфель, ребенок что-нибудь забудет, что грозит неприятностями. Если не напоминать про секцию, возможно, пропустит занятие…. Но ведь ребенку необходим и отрицательный опыт, если он не угрожает его здоровью или жизни. Поэтому, если вы хотите видеть своего ребенка счастливым и успешным во взрослой жизни, то будьте рядом не для того, чтобы всё сделать за него, а чтобы в случае необходимости оказать помощь и поддержку. Автор: Татьяна Богачева

|

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → Развитие, методики

фото www.yandex.ru 28 февраля в Администрации города прошла пресс-конференция по вопросу реализации концессионных соглашений на территории города Сургута. В ней приняли участие: заместитель Главы города Анна Шерстнева, начальник управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города Елена Фищук и заместитель директора ООО «Инвестстройпроект» Вячеслав Симонов. «Мы хотели бы через средства массовой информации объяснить сургутянам о том, как развивается в Сургуте механизм применения концессионных соглашений, — пояснила журналистам цель встречи Анна Шерстнева. — Это абсолютно новый для всех муниципалитетов механизм и сегодня мы расскажем о наших практиках и опыте по вопросу заключения концессионных соглашений». Как пояснили участники встречи, концессионное соглашение — это механизм, регулируемый 115 Федеральным законом, который позволяет либо государству, либо муниципальному образованию сформировать с привлечением средств частного инвестора определенные объекты, в том числе социальной направленности, эксплуатировать их с участием частного инвестора. И в конечном итоге получить этот объект в муниципальную собственность. В Сургуте уже есть опыт заключения двух концессионных соглашений по созданию общественных пространств — это два парка на территории города, где частный инвестор без какого-либо привлечения средств бюджета предполагает создать места отдыха и занятий спортом для горожан. Буквально недавно состоялось подписание по строительству школ. Там предполагаются привлечение средства бюджетов двух уровней: федерального и городского, но на первом этапе инвестор будет вкладывать свои средства, проектирует здание, строит образовательное учреждение и после пятилетней эксплуатации передает это здание муниципалитету. Такого опыта нет нигде в Российской Федерации, в Ханты-Мансийском автономном округе только несколько муниципальных образований, включая Сургут, являются своего рода первопроходцами в данном направлении. Отметим, в рамках заключенных концессионных соглашений запланировано строительство четырех объектов, в числе которых: индустриальный парк – Югра, парк в 45-м микрорайоне, 1-ая очередь строительства, парк культуры и отдыха в г. Сургуте в районе речного порта и средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39. Напомним, соглашение по строительству Индустриального парка – Югра подписано в 2017 году, объект должен быть сдан в эксплуатацию к 2021 году. Это будет современная площадка, создающая комфортную среду для долгосрочного развития промышленного потенциала и бизнеса путем внедрения инновационных разработок, и комплексного сопровождения проектов. 31 января текущего года «Индустриальный парк – Югра» включен в федеральный реестр индустриальных (промышленных) парков. Участником проекта является ООО «УК «Индустриальный парк – Югра». Объем капитальных затрат составляет 553,56 млн. рублей. Инвестором по строительству парка в 45-м микрорайоне выступило ООО «Агроинвест». Концессионное соглашение заключено 5 декабря 2017 года. Данный проект был первым опытом заключения концессионного заключения по созданию общественного пространства не только для Сургута, но и для округа. В 2018 году началась его реализация, инвестором были разработаны и согласованы с Администрацией города план реконструкции парка размещения объектов на его территории. Средства, вкладываемые концессионером в строительство данного объекта — порядка 200 млн. рублей. «Парк культуры и отдыха в г. Сургуте» в районе речного порта будет строить ООО «Строительный консалтинг». Концессионное соглашение о создании данного объекта было подписано 26.12.2018 года. Реализация проекта послужит повышению качества жизни населения и формированию туристической привлекательности Сургута, а также окажет положительное влияние на развитие культуры, досуга и массового спорта на территории нашего города. Оценочный объем вложений концессионера составит 195 млн. рублей. С ООО «Инвестстройцентр», в лице директора Вячеслава Волкова, подписано соглашение о строительстве средней общеобразовательной школы № 9 в микрорайоне 39 Сургута. Блок № 2. Мощность школа рассчитана на 550 мест, площадь объекта — 10 138,38 кв. метра. Соглашение подписано сроком на 8 лет. Объем финансирования составляет 1 183 377 069,06 тыс. рублей, в том числе 90% — привлечение средств окружного бюджета и 10% из бюджета города. Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города. Жанна Якушева

Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru |

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → Школьники → Развитие, методики

Фото: архив СургутИнформТВ Строительство школы на 550 мест в 39-м микрорайоне начнётся в 2020 году. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в городской администрации. Это будет второй блок уже действующей средней общеобразовательной школы номер 9. Строительством займётся инвестор по концессионному договору. Окружному и местному бюджету возведение здания обойдется в 1 миллиард 200 тысяч рублей. Однако эта сумма может и измениться. «Сама процедура финансирования по концессии строго прописана. Все абсолютно нормативы и расчёт стоимости. Но хочу обратить внимание, что стоимость по данному соглашению, как и по другим, должна быть подтверждена государственной экспертизой. То есть, после этапа проектирования инвестор проходит процедуру госэкспертизы, и они либо подтверждают данную стоимость, либо подтверждают стоимость ниже, чем та, что заявлена в соглашении», — пояснила Елена Фищук, начальник управления инвестиций и развития предпринимательства администрации г. Сургута. Отметим, это первая школа в Сургуте, строительство которой будет вестись на условиях концессионного соглашения, при котором и разработку проекта, и возведение здания берёт на себя один подрядчик, что существенно сокращает сроки введения объекта в эксплуатацию. После окончания строительства концессионер будет эксплуатировать сооружение в течение нескольких лет, в том числе, нести затраты на его обслуживание. Возможна сдача школьных площадей в аренду, но исключительно организациям дополнительного образования, например, спортивным секциям. Сейчас власти активно ведут переговоры с возможными инвесторами для строительства и других школ. Чиновники надеются на то, что определенный скепсис застройщиков относительно механизма концессии постепенно сходит на нет. «То, что в округе пошли уже концессионные соглашения, позволяет сделать вывод о том, что застройщики решили идти по этому варианту. Также факт, что в государственной программе это основной способ прописан для строительства школ. Школы нужны, поэтому и муниципалитет, и строители учатся и пытаются пойти по этому пути», — прокомментировала Анна Шерстнёва, заместитель главы администрации г. Сургута. Александр Кудрявцев

|

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → Развитие, методики

«Что нам стоит мост построить?» - городской проект под таким названием, приуроченный к 10-летию музея Моста и посвященный памяти заслуженного строителя Российской Федерации Валентина Солохина, стартовал в Сургуте. Торжественное открытие состоялось сегодня, 28 февраля. Проект организован впервые на базе детского технопарка «Кванториум» при поддержке Департамента образования Администрации Сургута и компании «Северавтодор» с целью выявления детей, заинтересованных в развитии инженерных навыков и технического творчества. Мероприятие будет проходить в течение двух месяцев в три этапа: информационно-познавательный, этап самостоятельной деятельности и конкурсный. В проекте принимают участие воспитанники детских садов и школьники. Первый этап предполагает знакомство юных сургутян в ходе лекций, мастер-классов и консультаций с основами инженерного, технического творчества и исследовательской деятельности. Ребятам представят информацию о мостах и мостостроителях. На втором этапе участники будут самостоятельно под руководством наставников работать над проектами мостов, выполнять исследования. В рамках третьего этапа ребята примут участие в конкурсе рисунков «Мосты Югры» (6+), представят свои работы в конкурсе макетов и моделей Югорского моста (12+), а также в конкурсе проектов «Мосты Сургута. Взгляд в будущее» (12+). Победители будут определены в мае. Стоит отметить, что заявки от образовательных организаций на участие в проекте еще принимают. Их можно направлять до 8 марта на электронный адрес techno.info@mail.ru. Организаторы ожидают большое количество участников. На сегодняшний день подано уже более 150 заявок. Напомним, музей Моста был создан к 9-летию со дня открытия уникального вантового моста через реку Обь в районе Сургута – крупнейшего транспортного объекта современной России и знаменитого проекта легендарного мостостроителя из нашего города Валентина Солохина. Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города, 52-22-98, Любовь Маркелова

Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru |

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → Здоровье

Месячник, посвященный укреплению иммунитета, стартует в Сургуте и других городах Югры. О том, что иммунитет предназначен для защиты организма от вторжения всего чужеродного и опасного для жизни, каждый знает еще со школьной скамьи. Врожденный иммунитет мы получаем от матери. Приобретенный иммунитет возникает после перенесения заболеваний или прохождения вакцинации и может сохраняться на протяжении жизни. На протяжении всей истории человечества самыми страшными войнами можно назвать не сражения между человеком и человеком, а войны между людьми и инфекциями. Массовый геноцид, устроенный корью, полиомиелитом, коклюшем, столбняком, краснухой, пневмонией, менингитом и даже гриппом, унес жизни сотен миллионов людей, и был остановлен только после создания вакцин. Сегодня, в 21 веке, человечество защищено от множества заболеваний, и проблемы возникают лишь при снижении личного и общественного иммунитета. В первом случае это происходит от недостатка сна, вредных привычек, пассивного образа жизни, стресса, нерационального питания и отказа от вакцинации, из-за чего страдает индивид. Во втором случае – по причине массового отказа от прохождения вакцинации, из-за чего страдает всё общество. Родители не хотят прививать своих детей, ссылаясь на псевдонаучные сообщения о вреде вакцин, и не прививаются сами. В результате мы видим рост заболеваемости корью – инфекцией, молниеносно передающейся от одного человека к другому воздушно-капельным путем, и чреватой развитием жизнеугрожающих осложнений вплоть до инвалидизации и смерти. Все чаще в новостных хрониках появляются сообщения о краснухе, пневмонии, менингите… Цель месячника – помочь сургутянам преодолеть сомнения, касающиеся прохождения вакцинации, и развеять мифы о вреде прививок. Специалисты лечебно-профилактических учреждений расскажут жителям и гостям города о том, как укрепить иммунитет не стать жертвой инфекционных заболеваний, а также помогут перейти от вредных привычек к полезным и от пассивного образа жизни к активному. |

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → Психология → Воспитание

фото www.yandex.ru Когда я произношу эту фразу, на меня обычно смотрят как на прокажённую, а на дочку то ли как на несчастную девочку, которую недалёкие родители заперли в клетке, то ли как на неполноценного ребёнка, так как ребёнок не посещающий сие государственное учреждение априори не может быть полноценным. Сразу хочу уточнить – я не против самой идеи детского сада как таковой, но я не считаю это благом для СВОЕГО ребёнка. В моём представлении детский сад – это вынужденная мера для людей, поставленных в жёсткие жизненные обстоятельства. Моя точка зрения безусловно идёт с позиции полной семьи. Я не знаю, как бы я рассуждала на эту тему, окажись я мамой-одиночкой, да к тому же ещё многодетной? В некоторых случаях ребёнку даже лучше находиться в детском саду, нежели дома. Например, в случае, если это семья дебоширов-пьяниц, то ребёнку благоприятнее пожить в саду эти 10 часов, так у него есть шанс пополнить словарный запас более интеллигентными словами, и может даже получить в свой адрес более человеческое отношение. Изначально мы, конечно же, тоже встали на очередь в детский сад. Но по мере того, как дочка подрастала, мы с мужем стали задавать себе вопрос «зачем её отдавать в детский сад?» Или, называя вещи своими именами, почему моего ребёнка должна воспитывать чужая тётя??? 10 часов в день 5 дней в неделю почему я должна куда-то сдавать дочку??? Я что её сама не накормлю? Не поиграю? Не куплю книжку-развивайку и не выполню задания? На все эти вопросы ответ был : «сама могу». Если систематизировать аргументы, то это выглядит следующим образом. 1. Ребёнок до 5 лет половину дня находится с чужим человеком, с чужой женщиной. Лично мне очень важно сохранить с ребёнком духовную связь. Когда мама передаёт полномочия кому-то чужому, эта связь нарушается. Как минимум мама больше не авторитет, как максимум в пубертате (так называемом «переходном» возрасте) дети, с нарушенной духовной связью начинают трепать нервы себе и родителям. Помимо гормональных качель ( кто был беременным помнит, как «штормит» от вальса гормонов), ребёнок с нарушенной связью с мамой может начать чувствовать пустоту, агрессию, злость, тоску, апатию. Это связано с тем, что в самый важный свой возраст он не получил то количество абсолютной безусловно любви, ласки, нежности и заботы. А ведь эти эмоции – самый главный багаж в жизни человека. Педагог в детском саду какой бы он ни был замечательный, не будет любить моего ребёнка, да она и не должна этого делать, в её обязанности не входит данная функция. И, кстати, удивляют мамы, которые возмущаются по этому поводу. Если я сама в полной мере не выполняю свои материнские задачи, то странно требовать это от чужих людей. 2. Общение. Да, я слышала о какой-то там социализации (причём 90% родителей, произносящих это слово не могут объяснить его значения). В настоящее время большинство психологов открыто заявляют, что детская психика готова к началу такого массового общения только к 5 годам. Для развития и общения со сверстниками ребёнку до 5 лет хватает от 2-х до 4-х часов в день в зависимости от психотипа. НО! Самое важное-это общение должно контролироваться взрослыми. В детском саду малыш минимум 8 часов в день находится в окружении разных детей. В таком раннем возрасте в этом нет потребности. Разные дети, из разных семей, с разными правилами, порядками, взглядами на жизнь и не всегда адекватным уважительным отношением друг к другу. Родительская ответственность до определённого возраста – среда, в которой находится ребёнок. В детском саду я не могу контролировать среду, в которой находится мой ребёнок, яне могу её выбирать, влиять на неё. Если утрировано - мой глупыш плюс 20 других глупышей – равно одна большая глупость. Один воспитатель чисто физически не сможет научить их что такое хорошо, а что такое плохо, потому что дети учатся только на личных примерах. Отсюда третий пункт. 3. Воспитание. Это я даже громко сказала, что мою дочь будет воспитывать чужая тётя. Детские сады не воспитывают. Скажу грубо, но это просто передержка детей. Задача воспитателя вернуть родителям целого, по возможности здорового, но обязательно прошедшего через все установленные стандартом образования занятия. Меня лично осознание этого факта не привлекло. Воспитание ребёнка закладывается до 5-7 лет. Только в этот период дети максимально усваивают представления о мире, добре и зле, полезные навыки, модели поведения, на основе которых они будут развиваться дальше. Потом родителям остаётся только пожинать плоды. Никому ведь не придёт в голову сеять пшеницу в снег в декабре? Все знают, что это абсурд. Такой же абсурд начинать воспитывать детей лет в 10 или вообще в 14. Всему своё время. 4. К сожалению в нашем государстве действует авторитарная система образования, как школьного, так и дошкольного. И устроена она по мужскому принципу: хвалить за поступки, за достижения, за то, что сделал, а если не сделал «плохой» мальчик\девочка. Вот только воспитание девочек и мальчиков не может быть одинаковым. Мы совершенно разные, мы по-разному думаем и по-разному видим этот мир. И если мальчик становится мужчиной, преодолевая трудности, то девочка, преодолевая трудности, становится плохим мужчиной. Принцип воспитания девочек строится только на восхищении, она прекрасна только потому, что она есть, а мальчик молодец, потому что сделал. Воспитывая девочку по мужскому принципу, общество получает поколение женщин, которые не понимают в принципе, кто такая женщина и каково её предназначение. Всю жизнь она будет думать, что похвалу и восхищение надо заслужить. Как говорит Нарушевич, такая не успокоится, пока супом весь район не накормит, или 2 мешка продуктов из магазина на себе не принесёт. И всё будет ждать слова «молодец». Вот только взрослым девочкам «молодец» уже не говорят. 5. Всех детей гребут под одну гребёнку. На то оно и «среднее» дошкольное образование. В этой системе не учат ребёнка слушать себя, свои потребности. Вот вам манная каша – все едим, кто не ест – на того орём. При всех. И обязательно ещё язвим при этом. Да не любит Катя манную кашу, а Дима не любит мясо. Зачем заставлять??? Какая цель преследуется принуждением к еде? Уже всеми врачами мира доказано, что если принимать пищу без чувства голода, то тебе обеспечены проблемы с пищеварением или заболевания жкт. Или – все сели рисовать, а кто-то сейчас не хочет рисовать, он хочет смотреть в окно. Настроение такое. Нет уважения к детям, есть стандарты министерства образования. А дети все разные, нет похожих, и это здорово! Ребёнок не голоден – его заставляют есть, ребёнок не хочет спать – на него ругаются. И вырастает потом поколение людей, которые не знают чего хотят, не понимают своих потребностей, своих желаний, цель себе поставить не могут. В общем программа такая- слабеньких подтягивает до сильных, сильных усредняет до слабеньких. Индивидуальность не подчёркивается, но и того хуже – задвигается. 6. Сейчас развенчаю миф о том, что если ребёнок не будет ходить в детский сад, он потом не сможет выстроить ни с кем нормальных отношений, и даже завести семью. Правила построения отношений социуме – надо быть сильным, смелым и иногда (да, почти всегда) идти по головам. Семью по этим правилам не построишь. Почему такой большой процент разводов? 4 года в саду, потом 11 лет в школе ребёнка учат брать. Отдавать в отношениях не учат. И вот женятся люди, а умеют только брать, сидят и ждут, когда супруг его начнёт счастливым делать. И один ждёт, и второй ждёт. Не дожидаются, расходятся. «Люблю» означает – «я хочу сделать тебя счастливым». А откуда человек может этому научиться? Только через пример. Где этот пример взять? Только в семье, или в среде, в которой человек растёт. В детском саду этого нет. В семье негде взяться, мама с папой на новую машину зарабатывают, или на турпутёвку. И потом, ребёнку же надо хорошее образование дать. Не соглашусь! Ребёнку семью надо дать. Не в субботу после обеда и воскресенье с утра. А каждый день. Природой (или высшими силами) уже всё продумано за нас. Вот женщина и мужчина становятся мамой и папой, вот их дети, которые хотят, чтобы их любили, играли с ними, делали их счастливыми. Но человечество придумало детские сады, чтобы сдавать туда детей, ведь маме скучно и она дома деградирует. И ведь никто не будет отрицать тот факт, что человек , живущий в счастливом браке, в 99% успешен в социуме. А вот 99% успешных в социуме счастливы в браке процентах в 20 -ти. Кто-то скажет, что если ребёнка не отдать в детский сад, то он в обществе не реализуется, просто не сможет стать полноценным его членом. А для меня важнее, чтобы мой ребёнок состоялся прежде всего в семейной жизни. Потому что законы взаимоотношений, по которым строится семья вполне применимы в социуме. Законы социума в семье не работают. 7. Финансы. Для меня ооочень спорный вопрос. Когда мы принимали решение об отказе от детского сада у нас в собственности была только мультиварка и телевизор. И самый реальный отдых грозящий нам в будущем – это Горный Алтай или Боровое в Казахстане. Но нам даже в голову не пришло делать выбор между тем, что у ребёнка будет возможность сладко спать в кроватке, а не тащиться по морозу в темноте к малознакомой женщине и 25-ти абсолютно безразличным к нему детям и, например, ипотекой. Однажды мне мамочка на площадке рассказывала : «а мы ей сказали – ходить в садик это твоя работа. Хочешь новые джинсы, хочешь на море каждый год – ходи на работу». Это нездоровая позиция грузить 4-х летнего ребёнка взрослыми проблемами. Он тебя не просил себя рожать. А отдых в деревне гораздо полезнее и не менее интереснее, чем загар с морей. Ещё мы избавили себя от общения с неприятными людьми, недовольства системой, постоянных поборов и склок из-за них. Мы водим дочку на кружки, и даже выигрываем по деньгам, не платя за посещение детского сада. Если семья полная, то папа работает, а мама красивая) В век интернета, только ленивый не найдёт себе занятие, которое позволит не жертвовать моральным благополучием ребёнка. Предположим, у мамы зарплата 30 тысяч минус 3 000 ежемесячная оплата за сад(в разных городах разные цены, беру среднюю) минус одежда ребёнку пусть 2 000 (посещение сада подразумевает собой более частую смену гардероба) минус дополнительные кружки ребёнку от 3-х до 5-ти тысяч минус маме на парикмахерскую и новые наряды\аксессуары тоже от 3-х до 5-ти тысяч в месяц минус лекарства тоже 2-3 тысячи (ни для кого не секрет, что до 5-6 лет дети болеют довольно часто). Остальные траты считать не берусь, у каждого свои. Выходит цена вопроса около 15 тысяч против счастья и полноценного развития ребёнка. Даже если доход значительно выше ( но там и расходы больше) я всё равно не поставлю это на одну чашу весов с радостью быть мамой в полной мере. Когда в любой момент ты можешь обнять своё чадо, когда ты видишь как он растёт и меняется. 8. Развитие. Дочка не ходит в детский сад, но на площадке я вижу, что она более открытая, общительная, позитивная и беззаботная. Её никто не одёргивает без начала и конца, не подгоняет ни под какой стандарт, её уважают и позволяют быть самой собой. Она ест кашу 2 раза в неделю. Больше не соглашается. Суп тоже через день, а до супа иногда можно шоколадку. В 3,5 года она чётко стала говорить букву «эр» и на сегодняшний день в 5 неполных лет дефектов речи нет. Родственный круг у нас небольшой, сказать, что она всегда в толпе людей, нельзя. Я сама занималась с ней логопедической гимнастикой, по 10 минут в день каждый день 3 месяц. Бесплатно))) Стала говорить все звуки, заниматься перестали. Я не знаю в каких условиях должен жить ребёнок, чтобы, не ходя, в сад, он был «несоциальным». Да, мне приходится почти каждый день проводить на детской площадке от 2-х до 4- х часов в зависимости от времени года. 9. Моральная составляющая. Нервная система ребёнка устроена так, что он не может как взрослый, например, лечь и расслабиться, закрыть глаза, представить себя на морском побережье, где тёплые волны мягко целуют его пятки. Ребёнку, чтобы расслабиться, нужно поорать и поплакать, и желательно, чтобы в этот момент мама или папа целовали его пятки. Через крик ребёнок сбрасывает напряжение, скопившееся за день. Думаю, многие замечали, что дети после сада иногда сами не свои, кричат, плачут, психуют, злятся. Ребёнок всегда отдаёт свои эмоции тому взрослому, которому больше всех доверяет. И если воспитатель на ваше недоумение говорит, что ваш сынок весь день как шёлковый, и просто загляденье, то знайте, что ребёнок всего навсего не может в той атмосфере быть самим собой. Там это не приветствуется. Как минимум на стульчик посадят, как максимум – накричат. В детском саду правила, режим. Собой быть не приветствуется, плакать плохо, кричать плохо, бегать плохо, смеяться, сели тебе не разрешили – плохо, ведь ты в это время лепишь аппликацию, будь внимателен! Что за смех? И вот вроде бы приходит мама, такая родная и тёплая, и малыш отдаёт ей все свои негативные эмоции. А мама не берёт. В итоге скандал. Ребёнок опять предан. А ведь всё, что от мамы требуется в этот момент, обнять его и сказать : «ты устал? Любимый мой, хороший, давай полежим\почитаем\погуляем\съедим по мороженке». Всего-то надо подать ребёнку сигнал, что вы с ним, вы его поддерживаете, вы его любите. Одна знакомая рассказывала о своём 3-х летнем сыне: « А я ему сказала, что здесь не театр, и я не зритель его концертов». Ну, а я сказала, что я для своей дочери зритель. Потому что она мне принесла негатив, что у неё скопился, и я его заберу. А куда ей нести его? Я большая, она маленькая. Я её опора. Прежде всего моральная. Даже взрослому человеку, когда нападает грусть – тоска, необходима поддержка, что, уж, говорить о малышах? Задача родителей научить ребёнка понимать свои эмоции и справляться с ними. Всё имеет право на существование – и злость, и гнев, и грусть. Важно понимать, что со мной такое и что с этим делать. В детском саду этому не научат. Скорее уж расскажут, что «хорошие девочки\мальчики не плачут». Один приятель был в Японии по работе, и рассказывал, что там прежде чем сдать ребёнка на воспитание государству (у нас это называется получить путёвку в детский сад), родителям нужно предоставить документы, подтверждающие, что они сами не в состоянии содержать ребёнка. Мой ребёнок не ходит в детский сад. Просто потому, что в современной системе образования она не получит навыков, которые действительно пригодятся ей в жизни. Самое главное, что ей сейчас нужно, это моя любовь. Это возможность в любой момент подбежать ко мне за «топливом» – поцелуем, объятиями, нежными прикосновениями, поддерживающим словом. Это всё, что ей сейчас нужно. Марина Вященко

|

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → ИКЦ Старый Сургут

Фото: iStockphoto (cyano66, Tom-N, Feverpitched, shironosov)

«Вот будет у меня дочка, я обязательно отдам её на и английский, и на гимнастику, и на рисование, и на музыку, и в бассейн», — всякий раз говорила моя подруга вслед проходящей мимо маме с маленькой девочкой. Иногда в этот список добавлялись ещё французский с большим теннисом. «Что, сразу на всё это?» — каждый раз удивлялась я. «Ну конечно! — уверенно отвечала она. — Я хочу дать своему ребёнку всё, что только возможно в плане образования, потом мне спасибо скажет». Моя робость в полемике с подругой постепенно сменилась уверенностью в том, что загружать дошкольника многочисленными занятиями нельзя. Это произошло на психфаке МГУ по мере усвоения курсов по возрастной психологии, детской психофизиологии, спецкурсов по детской нейропсихологии и детской психотерапии. Психфак помог понять и другой важный момент: за желанием родителей «дать своему ребёнку всё, что только возможно в плане образования», нередко скрывается тщеславие и потребность выглядеть в глазах других супермамой, воспитывающей суперребёнка. Когда у меня самой появились дети, я стала встречать супермам, задумавших вырастить супердетей, постоянно. Они водили своих дочек и сыновей по всяким занятиям с трёх, а иногда и с полутора лет. Причём если у обычной развивающей мамы ребёнок дополнительно к садику посещал одно-два занятия, то в наборе супермам их было не менее четырёх-пяти. За желанием родителей «дать своему ребёнку всё, что только возможно в плане образования», нередко скрывается родительское тщеславие. На меня недоумевающую, зачем трёхлетке занятия по развитию мышления, на которых учат различать цвета и животных, такие мамы смотрели свысока. Как на недоразвитую. А узнав, что мой пятилетний сын ещё не ходит на английский, они восклицали: «Как так? Упустишь момент! Куда в современном мире без английского?». Я же с ужасом смотрела как они тащат своих детей в любую погоду в душное помещение, чтобы заучивать простейшие слова и петь песенки, не слишком понимая что к чему Зато лица этих мам выражали гордость. Ещё бы! Ведь они с честью выполняли свой материнский долг. И мне даже слышался звон медалей, которые они мысленно вешали себе на грудь за свой материнский подвиг. В дождь, в мороз, в разгар эпидемии гриппа. Ведь в пять лет для ребёнка нет ничего важнее английского! Сейчас моему сыну 18, и он свободно общается на немецком, французском и английском. Немецкий он учил со второго класса, французский с шестого, а английский осваивал абсолютно самостоятельно и утверждает, что после первых двух языков это вообще не составило никакого труда. Я знаю семью, где мальчика в пять лет отдали на шахматы. Он плакал и не хотел туда ходить — ему было там скучно. Но несмотря на слезы, дважды в неделю его водил на шахматы прадедушка, профессор физики и заядлый шахматист. На мой вопрос, почему бы ему самому не поучить этой игре внука, он, слегка смешавшись, ответил, что с удовольствием бы и сам поучил, но невестка просила водить «на нормальные уроки». Как жаль, думала я, каким счастьем могли бы стать для внука и деда совместные занятия. И неужели в шахматном клубе пятилетнего ребёнка научат лучше, чем любимый дед? Как родители вредят своим детям, забирая у них каждую свободную минутуПримеров занятий, которые между своими ежедневными делами могли бы проводить сами родители, очень много. Но меня пугает не столько бессмысленность процесса, сколько очевидный вред, который наносится ребёнку, если занятий становится слишком много. Почему родители (чаще мамы) перегружают дошкольников? Я считаю, что это такой «комплекс супермамы». Для супермамы крайне важна внешняя сторона медалиПоэтому, выбирая для ребёнка секции и занятия, она руководствуется принципами: «что люди подумают», «быть не хуже других», «быть лучше всех», «иметь суперребёнка, чтобы все ей завидовали». И если у супермамы есть материальная возможность «дать ребёнку всё», она начинает буквально пичкать его этим всем. Супермама искренне уверена, что это во благо. Потому что за внешней стороной медали она забывает задуматься над внутренней: как сам ребёнок «переварит» то, чем его пичкают? Глаголы «переварить» и «пичкать» я употребляю сознательно: тут всё как с едой. Пичкают из благих побуждений, хотя негативные последствия очевидны. Расстаться с мечтой быть супермамой суперребёнка — непросто. Мне искренне понятно желание родителей дать ребёнку самое лучшее и иметь возможность гордиться им. И собой. Но важно понимать, что скрывает оборотная сторона медали. Недостаток времени на игруСогласно классикам возрастной психологии, ведущая деятельность дошкольников — игровая. И если ребёнку не дать «доиграть», то велика вероятность возникновения проблем в будущем. Предметные и сюжетно-ролевые игры удовлетворяют основные потребности ребёнка, в игре зарождаются и развиваются другие виды деятельности. Именно игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. «Недоигравшие» дети испытывают проблемы эмоционального плана, сложности в социализации. Кроме этого, во взрослом возрасте им часто присущ своеобразный инфантилизм и несамостоятельность. Стадия игры — непременное условие правильного развития. Невозможность поскучатьВы думаете, что бездельничать и скучать вредно? Но в младшем возрасте свободное, ничем не занятое время — это важная составляющая развития. Как это ни парадоксально, но скука стимулирует в ребёнке жажду что-то творить, делать самому, а также развивает самостоятельное мышление. Самому взять, самому попробовать, самому решиться на что-то, самому реализовать идею. И пусть эта идея заключается в оклеивании пластилином деревянной игрушки. Важно, что он сам её придумал и сам реализовал, сам получил опыт и новые знания. Если же он целый день только и делает, что подчиняется вашим чётким инструкциям и продуманному до мелочей расписанию дня, то этот важный опыт он не получит. А как следствие — с самостоятельным мышлением, инициативой и самостоятельностью в целом будут проблемы. Недостаток авторитета родителейАвторитет для малыша — это не тот человек, который постоянно торопит, одёргивает и, хватая за руку, куда-то тащит. Авторитет — этот тот, кто много знает и делится знаниями. Общайтесь и занимайтесь вместе. Научить своего ребёнка различать цвета, формы, виды животных может любая мама. Причём не обязательно дома. Очень многое можно освоить и на прогулке, и по дороге, и в разных интересных местах, куда загруженных занятиями детьми не водят. И даже рисовать! Те «каля-маля», которые дошкольники рисуют в изостудиях, вы тоже можете рисовать вместе Или вы думаете, что в изостудии пятилетнему малышу смогут раскрыть сокровенные знания по цветопередаче, тени, перспективе? Задумайтесь, кем вас будет воспринимать ребёнок, если ваша роль будет сводиться к одеваниям-раздеваниям и перемещениям между занятиями. Отсутствие близкого общения с семьёйОтправляя маленьких детей на разнообразные занятия, вы лишаете их общения не только с собой, но и с другими членами семьи. Ощущение близости семьи очень важно в дошкольном возрасте. Когда с ребёнком четырёх-семи лет постоянно занимаются посторонние люди, утрачивается важная роль родителей как наставников. Формирование комплексовЕсли ваша дочка или сын одновременно посещает изостудию, занимается гимнастикой, музыкой и английским, то вряд ли всё это будет получаться одинаково успешно. Особенно со временем, когда занятия будут усложняться. Вероятнее всего, ребёнок будет преуспевать на одном-двух занятиях, тех, к чему есть склонность, способности. И тогда ему придётся переживать разочарование от неуспешности на других. Выводы делайте сами. А если он ко всему прочему будет бояться не оправдать ваших супермамских ожиданий, то ситуация может закончиться как минимум неврозом. Вред здоровьюНикакие даже самые лучшие витаминные комплексы не спасут малыша от передозировки занятиями. Да, дошкольники чрезвычайно восприимчивы к новым знаниям и навыкам. Они действительно всё схватывают словно на лету. И кажется, что «переварить» новую информацию им не составляет никакого труда. Но организм ребёнка, которого целыми днями таскают по занятиям, на самом деле быстро истощается. Недаром врачи говорят о важности соблюдения режима труда и отдыха. Да, есть очень выносливые детишки. Но чаще всего именно болезни «спасают» детей от не знающих меры родителей. Список нежелательных последствий можно продолжить, но главный вопрос тех, кому проблема «супермамы» «суперребёнка» близка, — как же быть? Как разносторонне развивать ребёнка, не перегружая его? Как выявить его таланты если не на занятиях? 1. Справьтесь с комплексом супермамы Для этого постарайтесь как можно более честно ответить на вопрос: зачем вам на самом деле нужно, чтобы ребёнок занимался всем сразу? Что вы испытаете, если уменьшите нагрузку на него? Почему? Что вам мешает это сделать? 2. Составьте список занятий, куда вы бы хотели водить ребёнка Напротив каждого из занятий напишите цель. Например, вы отдаёте ребёнка на занятия гимнастикой. Какая ваша идеальная цель? Гибкость, осанка и тому подобное. Или же вы хотите, чтобы ребёнок пошёл в большой спорт? И если вы не исключаете «большой спорт», готовы ли вы к серьёзному продолжению, которое потребует неимоверных усилий от вас самих? Не будет ли ребёнок травмирован тем, что пришлось прекратить любимые занятия из-за того, что «родители не тянут»? 5 вещей, которые нужно срочно менять в детском спорте Дочку моей знакомой считали очень перспективной в фигурном катании. Но ей пришлось его бросить. Потому что водить девочку к шести утра на подкатки в какой-то момент стало некому. Да и по финансам семье было непросто потянуть дополнительные занятия и костюмы для выступлений. Сама же девочка занималась с невероятным воодушевлением, поэтому расставание с фигурным катанием переживала очень остро. 3. Максимально задействуйте членов семьи Подумайте, чему могут научить ребёнка папа, бабушки, дедушки, тёти? Я знаю семью, в которой тётя устраивала по воскресеньям для своей племянницы маленькую театральную студию. Это был и кукольный театр, и сценки, и разучивание песенок. К племяннице вскоре присоединилась подружка. И раз в два месяца дома ставились спектакли — не хуже тех, что делают в студиях для дошколят. Быть может, один из дедушек с удовольствием согласится учить вашего ребёнка занимательной математике, бабушка — рукоделию, а племянница — танцам? 4. Пробуйте и чередуйте занятия Вовсе не обязательно осваивать всё сразу. Возьмите несколько пробных уроков. Пусть и преподаватель, и сам ребёнок знают, что занятия пробные, а не «навсегда». Посмотрите, нравится ли ребёнку, есть ли у него склонность к этому по мнению педагога. Поинтересуйтесь мнением ребёнка, хочет ли он продолжать. Что ему нравится больше (например, уроки музыки, танцев, гимнастики или рисования — какие два урока ребёнок выберет?). Если понравилось всё, то спросите, чем бы хотелось заниматься в первую очередь. И пообещайте остальные занятия в следующем году. 5. Не бойтесь бросать Особенно если об этом просит ребёнок. И не удивляйтесь, если через пару лет он захочет вернуться к этим занятиям. Мой сын, например, не хотел больше ходить на плавание. А через пару лет снова туда пошёл (попробовав за это время другие виды спорта), но вскоре опять бросил, окончательно понял, что плавать ему скучно. Я сама обожаю плавать и могу это делать часами, поэтому удивлялась, как это может не нравиться? Но ему было скучно, он другой человек, а значит, может иметь своё собственное мнение, которое надо уважать. Дочка плакала, потому что не хотела больше заниматься танцами, и занятия мы отменили. Я была расстроена. Сама в детстве мечтала о танцах, но родители отдали на музыку. Теперь, в свои 12 лет, дочка хочет учиться танцевать и попросила о занятиях. Сейчас это её собственное желание, и я не буду испытывать вину за то, что при помощи дочки реализую то, чего хотела, но не получила в своём детстве. Татьяна Никитина

|

=Материал опубликован 28.02.2019

Разделы → Психология → Воспитание

фото с сайта www.ya-roditel.ru Многим знакома ситуация, когда без видимых внешних причин во время посещения магазина или на прогулке в парке раздается вдруг громкое и неожиданное «Хочу!!!» (или наоборот – «Не хочу…»), крики, плач. Ребенок падает на пол и начинает стучать ножками и ручками, не реагируя на просьбы и слова взрослых. Или подобная ситуация происходит дома, когда приходит время ложиться спать, выключить телевизор, сложить игрушки… Можно привести много примеров, но у всех этих случаев есть одно сходство – малыш не получил то, что хотел или вынужден делать то, что не хочет. И растерянные родители – взрослые люди, умудренные жизненным опытом, умеющие решать взрослые проблемы, – должны как-то разрешить ситуацию. Перед ними стоит непростой выбор – пойти на поводу у ребенка и максимально быстро прекратить эту истерику или продолжать настаивать на своем… И зачастую эмоции мешают принять верное решение. В медицине термином «истерика» описывают нервный припадок, состояние психического, моторного возбуждения со слезами, криками, судорогами. В разговорной лексике данное понятие используется для обозначения капризного, спланированного, манипулятивного поведения. Истерические приступы наблюдаются у 90% детей от 1 года до 3 лет. Пиковый период – кризис трехлетнего возраста (2-3 года), суточная частота припадков может достигать 10-15. К 4 годам количество истерик снижается, ребенок полностью овладевает речью, способен выражать эмоции вербально. Однако, несмотря на это, истерики не всегда прекращаются с возрастом. Причины истерикК году дети начинают демонстрировать самостоятельность – возрастает любопытство, стремление к исследованиям. Потребности становятся осознанными, желания определяют поведение малышей. Препятствия, запреты провоцируют истерические реакции, сопровождаемые громким плачем, криком. Ребенок напрягается, зажмуривает глаза, но слезы отсутствуют. Высокий мышечный тонус сменяется импульсивными движениями – малыш сжимает кулаки, стучит по окружающим поверхностям. При приближении взрослого царапается, кусается, дерется. Постепенно гнев затухает. Ребенок плачет, слезы текут обильно, мышцы расслабляются. После истерики наблюдаются признаки усталости, утомления. Трехлетние дети переживают кризис, характеризующийся стремлением действовать, устанавливать правила, доминировать. Усложняются социальные отношения, активно развивается речь. Истерики провоцируются запретами, отказами, предъявлением требований. Приступ отличается разнообразием симптомов: трехлетки чаще падают, бьются головой, закусывают зубами обивку мебели. Сильные приступы сопровождаются судорогами, «истерическим мостом» (выгибанием туловища дугой), кратковременной остановкой дыхания. После приступа ребенок долго плачет, жалуется на головокружение, тошноту, боль от ушибов, царапин. Во время возрастных кризисов 1 года и 3 лет дети активно проявляют негативизм по отношению к требованиям родителей, упрямятся, пытаются отстаивать свои желания, становятся строптивыми, перечат правилам, традициям семьи. Истерики являются признаками переходного этапа развития. Причины – ситуации, провоцирующие гнев, злость, необходимость сопротивления: Физический дискомфорт. Голод, жажда, боль, зуд повышают вероятность эмоционального неконтролируемого приступа. Духота, перегрев становятся причинами ночных истерик. Отсутствие внимания взрослых. Эмоциональное возбуждение малыша накапливается, отсутствует возможность поделиться эмоциями. Результат – неконтролируемый выплеск негодования, раздражения, обиды. Усталость, утомление. Риск истерики повышается после активных игр, общения с детьми, насыщенного эмоциями события. Приступы случаются вечером после дальних поездок, шумных праздников, длительных прогулок. Гиперопека. Кризисное состояние характеризуется потребностью проявлять самостоятельность. Чрезмерная забота родителей провоцирует естественное сопротивление ребенка, выражающееся истерикой. Конфликты со сверстниками. Дети не обладают достаточным развитием речи для пояснения собственных желаний, игровых позиций. Отсутствуют навыки коммуникации, необходимые для разрешения конфликтов. Протест выражается истерическим приступом. Непоследовательное поведение взрослых. При отсутствии четкой системы родительских ограничений у ребенка нет ориентиров для выстраивания собственного поведения. Истерики провоцируют неустойчивые запреты, сменяющиеся дозволенностью. Типы истерик: истинная и манипулятивнаяОсновное отличие истинной истерики от капризов – непроизвольность: ребенок не может самостоятельно запускать, контролировать течение и завершение реакции. Важно отметить, что истерики могут быть контролируемые (которые устраиваются ребенком специально, чтобы добиться какой-то цели) и неконтролируемые (возникают из-за невыносимых эмоций, с которыми ребенок не может справиться). В первом случае можно обратиться за помощью к детскому психологу, а во втором следует проконсультироваться с неврологом. Также следует отличать манипулятивные истерики, после которых ребенок быстро успокаивается, и то состояние, когда он действительно страдает. Длительное нахождение в стрессовой ситуации может оказывать крайне негативное воздействие на психическое и физиологическое развитие ребенка. Специалисты помогут определить вероятные причины истерик и при необходимости дать конкретные рекомендации в каждой отдельной ситуации. Что делать, если ребенок в истерике?Спокойствие и только спокойствие! Истерика – это незрелая попытка ребенка добиться своего, а вы – взрослый человек, опытный и зрелый. Пусть эмоции зашкаливают, но нужно вдохнуть-выдохнуть… и взять себя в руки. Если вы начнете раздражаться и вести себя как и ребенок, то от этой коммуникации не будет толку. Всем будет плохо. Говорите с ребенком Хороший способ – перейти на уровень ребенка (присесть на корточки), настойчиво позвать ребенка к себе спокойным голосом, попросить его посмотреть в глаза, сказать о собственных чувствах по поводу его поведения и объяснить, как надо себя вести и какие еще варианты поведения могли бы быть в данной ситуации. Важно не ругать ребенка и не рассказывать, что он плохо себя ведет и что делает неправильно, а сделать акцент именно на правильных стратегиях поведения. Обнимите его Если же ребенок вошел в раж и не слышит никого, если он явно не может себя контролировать, то самым универсальным лекарством будет «холдинг» или крепкие объятия. Лучше, если делать это будет мама (прижимаясь к груди, ребенок слышит материнское сердцебиение - это напоминает ему о внутриутробном периоде, что очень хорошо успокаивает и создает ощущение стабильности и безопасности). Это может быть и любой другой человек, которому доверяет ребенок. Главное – делать это с внутренним спокойствием, уверенностью и любовью к малышу. Можно ли игнорировать истерику Нельзя не упомянуть о широко распространенном способе реагировать на истерику ребенка, который часто обсуждают и советуют друг другу родители - игнорирование. Этот способ имеет право на жизнь, но помните - его можно использовать исключительно в тех случаях, когда вы точно чувствуете и знаете, что ребенок в состоянии справиться со своим состоянием, что его истерика - манипулятивная. Никогда нельзя игнорировать истинную, неконтролируемую истерику. И не забывайте - необходимо игнорировать состояние, а не самого ребенка. Не позволяйте собой манипулировать Если хоть раз отреагировать на истерику ребенка тем, что безоговорочно выполнить все его просьбы – «Лишь бы успокоился!», то у Вас есть великолепный шанс попасть в замкнутый круг манипуляционных истерик. Это совсем не означает, что просьбы и чувства ребенка надо игнорировать. Но важно выработать понимание, кто главный в семье, кто устанавливает правила. Ребенок на то и ребенок, что, с одной стороны, постоянно находится в рамках ограничений, связанных с вопросами безопасности, обучения и воспитания, а с другой стороны – постоянно проверяет эти границы, в том числе через оценку своих возможностей общения с родителями/близкими и влияния на них. Не забывайте – задача родителей – выдерживать эти границы и устанавливать правила, в пределах которых ребенок волен делать то, что он хочет. Когда истерика закончится, ребенок сам должен убрать её последствия – разбросанные игрушки или вещи. Вы можете помочь ему, но малыш должен понять, что сам несет ответственность за произошедшее. Легче предотвратить, чем остановитьПозволяйте быть самостоятельным Наступает момент, когда малыш хочет самостоятельно что-то сделать, попробовать свои силы. И требовать этого он будет всеми доступными ему способами. Однако нередко заботливые родители, переживая, что он сделает что-то не то и не так, или, наоборот, упрощая себе жизнь, делают все сами (быстрее и без забот), и не дают ребенку возможности показать себя и поучаствовать в процессе. Выход из этой ситуации очень простой – пусть у малыша появятся какие-то обязанности. Предложите ему сделать что-то вместе с вами, распределяя задачи – и вам помощь, и ребенку приятно, что он сделал что-то сам. Стоит только попробовать, и вы будете приятно удивлены тем, как малыш быстро учится. Старайтесь понять ребенка и помогайте ему понять себя Если ребенку от 1 до 3 лет, то чаще всего подобные состояния возникают из-за неумения малыша выражать свои чувства, мысли и желания. «Вот хочу я чего-то, а чего не знаю…, а если знаю, то не пойму, как это выразить!». И вот здесь задача взрослого заключается в том, чтобы уловить и понять эти потребности, попытаться озвучить ребенку его чувства или желания, показать, что Вы его понимаете, и в тех случаях, когда это не противоречит здравому смыслу, реализовать эти желания. Это поможет не только остановить или предотвратить истерику, но и научит ребенка понимать себя, свои собственные чувства и потребности, правильно заявлять о них и правильно реагировать на запрет (отказ). Не переутомляйте ребенка Одна из распространенных причин истерики – переутомление и/или голодный желудок. Здесь пусковым механизмом истерики может выступать все что угодно! От невыполненного желания до не так сказанного слова или не в ту сторону полетевшей птички. Такое состояние можно предупредить, дозируя нагрузку (даже положительную), придерживаясь режима сна и питания. Уделяйте ребенку полноценное внимание Потребность во внимании – это одна из основных причин истерик у детей, а у некоторых она сохраняется и во взрослом возрасте. Не забывайте, пока ребенок маленький, то совершенно не важно, какой полюс у внимания, которое ему оказывают – положительный или отрицательный. Для ребенка главное, что есть ответная реакция взрослых на его действия. Впоследствии такие дети часто путают любовь и ненависть/злость по отношению к себе и объединяют эти понятия. Поэтому очень важно их разграничивать. Важно отслеживать моменты, когда ребенок требует внимания, и, по возможности оказывать его, а если это невозможно в данный момент – объяснить почему, и «договориться», когда это будет возможно («Сейчас я не могу с тобой поиграть, так как мне нужно приготовить ужин, но, когда я закончу, мы обязательно вместе порисуем»). Научитесь видеть ранние признаки истерики Если Вы хорошо знаете своего ребенка, то сможете это заметить. Кто-то начинает больше капризничать, кто-то наоборот затихает… у всех по-разному. Когда ребенок готов сорваться, то важно применить к нему навыки активного слушания, принимая и отражая чувства ребенка: «Я вижу, что тебе хочется иметь эту игрушку, и ты расстроен, но мы не можем себе позволить ее купить сейчас. Давай придем домой и поиграем в твою любимую игру?». Важно здесь не раздражаться, а стоять на своей позиции. Не идти на поводу у ребенка. Расставьте границы Ребенок точно должен знать, что ему можно, а что нет. Если ввели какое-то правило, то важно его соблюдать всем. Так ребенок учится последовательности, становится уверенней, у него появляется ощущение стабильности и базовой безопасности. Контролируйте свое поведение и эмоции. Необходимо помнить, что ребенок – это индикатор семьи, и часто его поведение является проявлением какой-то проблемы во взаимоотношениях или в жизни у родителей. Один из необходимых элементов поведения родителей и близких – единство во взглядах на воспитание и последовательность в действиях. Научитесь полезным упражнениям Учите ребенка эмоциональной саморегуляции, учите его отвлекаться. Для это существуют определённые упражнения: Сосуд сознания Это упражнение научит детей тому, как можно управлять сильными эмоциями, если они вдруг захлестывают. Возьмите чистую пустую банку и наполните ее водой. Затем зачерпните столовую ложку клея с блестками или просто блесток и положите в воду. Закройте банку крышкой и встряхните. А теперь начинается ваш мини-урок: «Представь, что ты злишься или чем-то расстроен, а блестки — это твои мысли. Видишь, как они крутятся и мешают спокойно посмотреть сквозь прозрачную банку и воду? Вот почему так легко наделать глупостей, когда ты расстроен или зол — твое сознание замутнено такими же мыслями-блестками. Но не волнуйся, такое случается с каждым из нас (и – да — взрослые тоже злятся, расстраиваются и делают глупости)». Теперь поставьте банку на стол. «Видишь, что происходит, если нам удастся успокоиться хотя бы на пару минут? Смотри: блестки оседают, и вода снова становится чистой и прозрачной. Так же работает и твое сознание. Когда ты немного успокаиваешься, мысли тоже успокаиваются, и ты начинаешь воспринимать ситуацию гораздо четче». Это упражнение не только помогает детям лучше понять, как устроены эмоции, но и тренирует их внимание — ведь им нужно долго наблюдать за блестками в воде. Сафари Это забавное упражнение превратит обычную прогулку в приключение. Скажите уставшим и начинающим капризничать детям, что вы отправляетесь на сафари. Теперь их задача — заметить как можно больше птиц, жуков, насекомых и всяких разных животных вокруг. Им придется по-настоящему приглядываться и прислушиваться, чтобы заметить даже самую мелкую живность. Упражнение учит сосредотачиваться и ощущать свое присутствие здесь и сейчас, это помогает отсрочить или совсем предотвратить истерику. Тренируем дыхание Попросите ребенка лечь на пол и положите ему на живот мягкую игрушку. Теперь малыш должен глубоко дышать, отмечая, как высоко с каждым вздохом поднимается игрушка. Это упражнение помогает детям понять, что такое глубокие сильные вдохи, напомните ребенку об этом упражнении, когда увидите, что его захлестывают сильные эмоции, это поможет ему успокоиться. Воздушные шары Упражнение, которое может помочь успокоиться перевозбужденным детям на детском празднике. Раздайте каждому ребенку по одному воздушному шару (не с гелием) и попросите подкинуть шар в воздух, а после — не давать ему опуститься на пол. Цель этой игры — немного замедлить слишком активных детей и сфокусировать их внимание на шаре. Напоследок хотелось бы сказать, что каждый ребенок пробует устраивать истерики, и только от родителей зависит, выберет ли он эту форму поведения как способ добиться желаемого или будет искать другие, более приемлемые варианты. Анна Сергиенко, магистр психологии, системный семейный психолог, детский и подростковый психолог, специалист Центра психологической помощи им. А. Адлера, стаж консультирования 10 лет.

Автор: Анна Сергиенко

Видеосюжет->"Как справляться с детскими истериками - советы родителям" |

=Материал опубликован 27.02.2019

Разделы → Школьники

фото www.yandex.ru В рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», 26 февраля, в гимназии имени Ф.К. Салманова родители будущих выпускников решили попробовать свои силы в написании тестовых заданий по единому государственному экзамену. Целью проведения демонстрационного экзамена является усиление информационной кампании и формирование позитивной, благоприятной атмосферы среди участников государственной итоговой аттестации, их родителей, представителей средств массовой информации по организации проведения единого государственного экзамена в 2019 году. Как рассказала директор департамента образования Анна Томазова, Сургут третий год участвует в акции «ЕГЭ для родителей». Сегодня эта процедура проходит в 50 регионах Российской Федерации. «Я благодарна за то, что вы смогли найти время и проявили заинтересованность к этому мероприятию. В первую очередь, мы проводим эту акцию для того, чтобы показать родителям в каких условиях проходит единый государственный экзамен, — обратилась к родителям Анна Николаевна. — Сегодня вы прочувствуете не только атмосферу организации от входа в пункт сдачи аттестации и тех процедур, которые проходят наши выпускники, но и получите возможность вспомнить и проверить свои школьные знания и через 10 дней получить результаты, если у вас будет желание узнать их. Успехов вам на экзамене». Напомним, что всего пунктов сдачи ЕГЭ в городе восемь. С момента начала проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в городе ежегодно проводится очень большая организационная подготовительная работа для того, чтобы экзамен прошел без нарушений, и все выпускники имели возможность продемонстрировать свои знания, а значит получить не просто документ об образовании, а успешно выстроить свою образовательную траекторию. Отметим, в 2019 году в Сургуте 2189 выпускников одиннадцатых классов и департамент образования максимально прилагает все усилия, чтобы экзамен прошел организованно и ученики, и родители знали, что это надежная, объективная, открытая процедура, которая дает равные возможности для всех. «Я еще раз искренне благодарю вас за заинтересованность. Уверена, что после прохождения этой процедуры тревог у вас станет меньше и вы продолжите спокойно со своими детьми готовиться к государственной итоговой аттестации. Мы со своей стороны сделаем все необходимое для того, чтобы каждый сургутский выпускник был успешным», резюмировала директор департамента образования. Добавим, в этот день 69 родителей сдавали экзамены по предметам «русский язык» и «математика». Как отмечают организаторы, В 2019 году впервые проводится экзамен по математике, первые два года была аттестация только по русскому языку. В день проведения акции 30 родителей сдавали экзамен по математике и 39 писали тестовое задание по русскому языку. Процедура проведения демонстрационного экзамена соответствовала требованиям единого государственного экзамена в 2019 году (технология печати экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов, проверка выполненных работ, ознакомление участников с результатами). Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города. Жанна Якушева.

Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru |

=Материал опубликован 27.02.2019

Разделы → Школьники → Развитие, методики

Фото Рамиля Нуриева Сегодня, 27 февраля, в Сургуте забили первую сваю в основание будущего здания средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32. Сургут — первый в регионе начал строительство образовательного учреждения в 2019 году, опередив остальные муниципалитеты. На запуске строительства новой школы присутствовали исполняющий обязанности главы Администрации города Сургута Алексей Жердев, и генеральный подрядчик — директор ООО «Стройинвестгрупп» Эдуард Калашников. «Хочу порадовать наших горожан, что мы не ограничимся строительством только одной школы. В этом году начнется строительство семи школ, и я уверен, что эти планы будут реализованы на все 100 процентов, — рассказал журналистам Алексей Жердев. — Во многих микрорайонах Сургута через несколько лет появятся новые учебные заведения, и жители получат возможность водить детей в учреждения в своем микрорайоне. Замечу, что это начало долгого пути, но мы очень рады, что дело сдвинулось с мертвой точки». Перед тем, как забить первую сваю на месте строительства новой школы Алексей Жердев и Эдуард Калашников запустили воздушные шары. Отметим, средняя школа расположится на пустыре рядом с домом №31 на ул. Университетской. Здание учреждения рассчитано на 900 учащихся. Общая площадь объекта составит больше 96 тысяч квадратных метров. Объем финансирования: 942 778 191,83 руб. Школа будет возводиться за счет средств муниципального, окружного и федерального бюджетов. Строительство планируется закончить 20 ноября 2020 года. Сейчас идет установка ограждения и свайные работы. Строительство объекта запланировано в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования». По информации, озвученной исполняющим обязанности главы Администрации, в 2019 году в Сургуте также начнется строительство школы на 900 мест в 33 микрорайоне. В марте месяце пройдут конкурсные процедуры по выбору застройщика. Уже ведутся проектные работы ещё в 4 школах города: в 20А микрорайоне (1500 мест), в 42 микрорайоне (900 мест); в 39 микрорайоне (Блок 2, 550 мест) и в 34 микрорайоне (1500 мест). Всего до 2030 года в Сургуте планируется ввести в эксплуатацию 24 школы, в том числе 2 школы-сада и 1 общеобразовательный комплекс. Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города. Жанна Якушева

Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru |

=Материал опубликован 27.02.2019

Разделы → Школьники → Маме на заметку

Эксперимент в Челябинской области показал, большинство детей, оставленных без присмотра, готовы уйти с чужими людьми. Фото: MLARS/iStock В ЗАТО Снежинск Челябинской области прошел необычный социальный эксперимент. Волонтеры поискового отряда "Снежинск-СПАС" вместе с 20 семьями-добровольцами решили проверить, готовы ли оставленные без присмотра дети в возрасте от пяти до десяти лет уйти с чужими людьми. По сценарию, родители во время прогулки по парку оставляли своих чад на детской площадке и отлучались "за телефоном к машине", "купить сладостей" или "передать подруге набор косметики". Использовали любой не вызывающий подозрений повод, строго-настрого наказывали ребенку "не сходить с этого места" и обещали вернуться через несколько минут. А как только мама или папа скрывались из виду, к детям подходили незнакомые дяди и тети с заманчивым предложением покормить белочку, посмотреть на хорошенького котенка или вместе поискать родителей. Результаты эксперимента оказались обескураживающими: 14 (!) из 20 детей добровольно ушли с чужими людьми. - Это просто удивительно! Ведь чуть ли не каждый день с сыном разговариваем о том, как себя вести, если на улице пытаются заговорить чужие люди, - рассказывает одна из участниц эксперимента, мама шестилетнего Саши Ольга Манакова. - Он нам кивает головой, говорит, что все понял. И вдруг такой неожиданный финал. Мы ведь и в эксперименте решили поучаствовать только для того, чтобы проверить, что у него в голове отложилось. А сын не только ушел с первым встречным, но еще и рассказал, кто он, где и с кем живет. Все выложил, вплоть до адреса. Стоит оговориться, что лжепохитители действовали вполне профессионально, используя эффект неожиданности. К примеру, маленькому Саше, который в компании с другими детьми мирно качался на качелях, сообщили, что его маме стало плохо, и она попросила срочно привести его к ней. Конечно, испугался за мать и сразу всему поверил... Не поддались на уговоры незнакомцев только четверо детей. Еще один мальчик догадался позвонить маме, чтобы спросить у нее разрешения пойти к белочкам, которого, конечно же, не получил. А одна из девочек, по всей видимости, испугавшись, пустилась бежать в сторону, где скрылись ее родители. Шестилетний Максим не дал в обиду ни себя, ни пятилетнюю сестренку Маргариту. Когда ему сказали, что мама ждет их на другой дорожке, остался стоять как вкопанный, держа сестру за руку, и веско объяснил чужим людям, что мама велела ждать ее здесь, а потому они никуда не пойдут. - Я, конечно, им сильно горжусь, - говорит мама, Камелия Тимошкина. - Повел себя по-мужски, проявил характер. Но я, посмотрев на работу волонтеров, поняла, что подобрать ключики можно к любому ребенку - господи, они такие доверчивые! Ведь на наших глазах среди бела дня в людном месте большинство малышей увели меньше чем за минуту! Конечно, все происходило понарошку. Проявивших излишнюю доверчивость детей волонтеры вели не в лес, а к ожидавшим их за ближайшим сугробом папам и мамам, чтобы общими усилиями еще раз объяснить, что могло бы случиться, если бы "похитители" оказались настоящими. Возможно, для них это теперь станет уроком. А как быть с остальными? - Мы давно занимаемся поиском пропавших и считаем, что исчезновение детей легче предотвратить, - пояснила "РГ" волонтер "Снежинск-СПАСа" Анастасия Селиванова. - С этой целью уже год работаем в школах и детсадах города, проводим беседы с детьми и родителями. А теперь вместе с родительской ассоциацией "Зато нас много" решили посмотреть, удастся ли нашим волонтерам увести с собой чужого ребенка. Разумеется, действовали с согласия родителей и записывали все свои действия на видео. В ближайшее время смонтируем из отснятого материала специальный обучающий ролик. В нем будут зафиксированы все реакции и ответы детей. А также комментарии родителей, волонтеров и размышления самих малышей о той ситуации, в которой они оказались. Михаил Пинкус (Челябинская область)

|

=Материал опубликован 26.02.2019

Разделы → Развитие, методики