Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Школьники

-

Заголовок: Пятиклассники испытывают сложности со сложением и вычитанием

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Половина школьников до конца не усваивает материал по математике.

Около половины учеников до конца не усваивают школьную программу по математике. К такому выводу пришли исследователи электронной базы олимпиад «Знаника». Они проанализировали почти 300 тыс. заданий по математике учеников 5–9-х классов из 62 регионов России. Эксперты считают, что подобная диагностика более полно, чем государственные экзамены, отражает реальную ситуацию с усвоением детьми школьной программы. При этом основными причинами проблем со школьной программой эксперты называют невнимательное отношение родителей к процессу обучения своих детей на ранних этапах и систему учебно-методического комплекса, из-за которой сложные темы разбираются в неподходящее время.

Сегодня на пресс-конференции «Ученик попал в тупик: почему российские школьники перестают понимать математику?» исследователи электронной базы олимпиад «Знаника» представили результаты независимого мониторинга знаний российских школьников по математике.

Исследователи выяснили, что около половины всех учащихся до конца не усваивают материал по ключевому предмету школьной программы.

Анализировать школьные работы по математике, русскому языку и чтению исследователи начали несколько лет назад, к

2018 годусобрав базу данных по начальной школе. В 2019 году были проанализированы знания учащихся средней школы. Для мониторинга была выбрана именно математика, как ключевой предмет школьной программы. Данные представленного исследования были собраны в результате мониторинга, длившегося неделю, в котором добровольно приняли участие 12 900 школ (всего в России 46 794 школ) из 62 регионов. Всего удалось проанализировать 286 тыс. работ учеников 5–9-х классов. Результаты мониторинга показали, что по ключевым темам каждого класса среднего звена почти половина школьников делает ошибки. Например, 65% пятиклассников не могут выполнить основные математические действия, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Для 9-х классов сложным является решение системы двух уравнений — в них допустили ошибки 75% участников мониторинга.По словам руководителя исследования Вадима Ковалева, результаты мониторинга показывают, что проблемы средней школы тянутся с первых классов.

Сам же господин Ковалев считает, что одна из основных причин этих проблем — невнимательное отношение родителей к процессу обучения своих детей. «В России сложилась ситуация, когда в 11-м классе родители судорожно ищут репетиторов по ЕГЭ, а до этого не уделяют подготовке должного внимания, хотя целесообразно делать это и в третьем, и в пятом классах»,— заявил он, представляя результаты исследования.

При этом обвинять в сложившейся ситуации учителей, по словам экспертов, не стоит: «Проблема не в педагогических вузах. 88% учителей России старше 45 лет, а значит, получили образование еще в советское время. Скорее, проблема в самой системе образования. Не уделяется должного внимания развитию мотивации, личностных качеств учащихся. Школьники заучивают правила, не понимая, зачем они нужны»,— считает директор Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Елена Карданова. По словам экспертов, необходимо пересмотреть систему учебно-методического комплекса: «Некоторые сложные темы разбираются в преддверии календарных праздников, когда внимание школьников рассеяно. Поэтому необходимо перестроить программу, учитывая и этот фактор»,— говорит руководитель общественно-просветительского проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

Эксперты отмечают, что независимые исследования отражают ситуацию с освоением школьной программы полнее, чем государственные экзамены — ОГЭ и ЕГЭ.

«Государственные экзамены преследуют другие цели: сертификация, аттестация или отбор. Судить по их результатам о состоянии качества образования в России мы ни в коем случае не можем»,— считает госпожа Карданова. По ее словам, еще одним минусом государственных экзаменов является проверка знаний уже на финише, тогда как «необходимо контролировать учеников непосредственно во время усвоения материала, чтобы сразу выявить слабые места». -

Заголовок: "Ненужные профессии": кого и как надо готовить в России

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики

Тело:

В лаборатории Облачных технологий и аналитики Больших данных РЭУ им. Г.В. Плеханова разработана модель, позволяющая проводить мониторинг соответствия профессионального образования потребностям рынка труда. Научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Сергей Валентей в интервью РИА Новости рассказал о первых выводах, к которым пришли исследователи.

‒ На ваш взгляд, российские вузы выпускают того, кого надо? Из университетов выходят хорошо обученные кадры?

‒ Я бы сформулировал вопрос иначе: готовят ли российские вузы хороших специалистов для модели сырьевой экономики или для экономики, избавленной от сырьевой зависимости? Или для обеих моделей одновременно? Последняя версия является предпочтительной, поскольку переход к инновационной модели развития невозможен без использования ресурсов сырьеориентированной экономики. Главное здесь соблюдать баланс, а как раз с этим есть серьезные проблемы.

Сегодня бизнес редко делает предварительный заказ на подготовку специалистов по конкретным специальностям. Почему? Первый вариант: предприниматель не видит в этом необходимости, нужных специалистов он может найти на рынке труда. В этом случае показателем качества подготовки кадров является спрос на выпускников. Однако если предприниматель использует производственные мощности конца ХХ века, то и спрос на кадры будет соответствующим.

Второй вариант: предприниматель рассматривает перспективы развития своего предприятия исключительно сквозь призму максимизации собственных доходов, чтобы потом уехать жить за рубеж, купить футбольную команду и пр.

Третий вариант: в стране много собственников, которые видят пути модернизации своего бизнеса, хотят укорениться в России, привлекая для этого квалифицированных специалистов, но не могут это осуществить, поскольку для этого нужны "длинные деньги".

И, наконец, четвертый вариант: успешный бизнес, привлекающий высококвалифицированные кадры, ориентированные на лучшие мировые практики. При разных вариантах требования к качеству подготовки специалистов различны. Таковы реалии отечественного рынка. Здесь возникает вопрос к государству: какую экономику мы строим?

‒ Разве государство до сих пор не ответило на этот вопрос?

‒ На первый взгляд, ответило. Правительство РФ ориентируется на экономический рывок, который невозможно осуществить без продвинутых и высококвалифицированных кадров, и такие кадры готовят многие вузы. Однако выпускники, ориентированные на использование лучших мировых практик, часто не могут найти себе работу просто потому, что в стране нет достаточного количества производств и научных центров, где они могли бы работать в соответствии с уровнем полученной квалификации.

Где они в результате устраиваются? Там, где могут свои знания применить ‒ это зарубежные компании и филиалы зарубежных исследовательских центров в России или работа за рубежом. Это происходит в ситуации, когда, как я уже говорил, представители отечественного бизнеса, связывающие свое финансовое благополучие с развитием российской экономики, не имеют средств для модернизации производства и, следовательно, для формирования заказа на подготовку специалистов, способных обеспечить этот "рывок". Этой проблемой должно озаботиться государство.

‒ Каким образом?

‒ Когда говорится об инвестициях, многие ограничивают их финансовыми или технологическими инвестициями. Но технологические инвестиции могут стать бременем, если их не дополнить инвестициями в адекватный по качеству человеческий капитал. Если строится или покупается предприятие с определенным оборудованием, одновременно нужно готовить кадры, способные это оборудование освоить.

Я негативно отношусь к личности Сталина, но не могу не признать глубокого уровня понимания им базовых условий индустриализации. Инициируя закупку на Западе заводов и технологий, он отправлял получать навыки использования этих технологий за рубеж не только инженеров, но и рабочих.

По аналогичному пути пошел Китай. В стране еще не происходило экономического рывка, только закончилась культурная революция, а руководство Китая, посылало в развитые страны тысячи молодых людей учиться тому, как развивать современную экономику и формировать современную науку. И это происходило в условиях тотальной нищеты.А у нас? Один мой бывший ученик работает в крупной консалтинговой фирме, экспертов которой нанимают, чтобы вытаскивать предприятия из финансовой или организационной ямы. Как правило, приходя на предприятие, они начинают с того, что элементарно учат менеджеров, а иногда и рабочих тому, как организовать рабочее место в соответствии с требованиями современной экономики. О каком рывке можно говорить при таком уровне квалификации управленцев и работников? Технику зачастую закупают самую современную, а используют ее, опираясь на опыт управления последней четверти ХХ века.

‒ Исследование, которое вы проводите по определению востребованных профессий, еще не закончено. О каких выводах можно говорить уже сегодня?

‒ Сотрудники лаборатории Облачных технологий и аналитики больших данных создали уникальную, не имеющую аналогов модель. Она позволяет, извлекая данные из разных источников в онлайн режиме отслеживать сотни тысяч вакансий. За этой разработкой стоит серьезная наука. Сотрудники Плехановского университета не просто приступили к исследованиям в рамках одного из наиболее революционных направлений цифровой экономики, но и показали, какой экономический эффект от этого можно получить.Уже первый этап мониторинга выявил, во-первых, разный спрос на различные специальности. Во-вторых, то, что в разных регионах спрос на одну и ту же специальность различается. В-третьих, то, на какие специальности спрос отсутствует.

Таким образом, удалось отразить реальные потребности рынка в кадрах и, тем самым, приблизиться к ответу на вопрос: как наиболее рационально использовать бюджетные средства, расходуемые на образование. Полагаю, в РЭУ создан механизм, позволяющий учитывать спрос на специалистов на региональных рынках при распределении бюджетных мест в региональных вузах.

‒ Механизм из разряда "не надо готовить мореходов там, где нет моря"?

‒ Или зачем теоретико-экономистов готовить в Норильске? Для этого есть Москва, Питер, Новосибирск, Томск. Зачем в сельскохозяйственном регионе в большом количестве выпускать бухгалтеров? Кстати, специалистов в области сельского хозяйства готовят очень мало, по некоторым специальностям не готовят вообще. Нужны отечественной экономике, например, специалисты в области мелиорации? Говорят, нужны. А через 10-20 лет? Сотрудники Лаборатории пытаются ответить на этот вопрос.

Еще одна проблема – специфика рынка труда в субъектах РФ. Когда говорится, что экономике нужны "вообще" высококвалифицированные кадры – это пустой разговор. Не бывает "кадров вообще в Мурманске" или "кадров вообще в Калуге". Экономике этих субъектов Федерации могут требоваться работники разных специальностей и с разным уровнем подготовки.

‒ Часто можно слышать мнение, что российские вузы "размазывают" рынок труда, набирая чрезмерное количество будущих юристов и экономистов. Вы с этим согласны?

‒ Лишь отчасти. В стране недобор как высококвалифицированных юристов, так и высококвалифицированных экономистов. Сегодня количеством мы возмещаем качество: выпускаем много "вообще" специалистов, в море которых бизнес "вылавливает" какое-то количество хороших юристов и экономистов. И инженеров. И менеджеров.

-

Заголовок: Педагогам предлагают искать наркоманов среди школьников

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Для учителей подготовили рекомендации по выявлению зависимости у подростков.

Учителям подскажут, как выявлять наркоманов среди школьников. В Минпросвещения разработали соответствующие методические рекомендации. В них указаны основные признаки зависимости и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Эксперты отмечают, что с подростком важно работать предельно аккуратно, чтобы избежать агрессивной реакции, которая может впоследствии усилить его зависимость от наркотических веществ.

Центр защиты прав и интересов детей (подведомственное учреждение Минпросвещения) разработал методические рекомендации для школьных учителей, разъясняющие, как выявить учеников, употребляющих наркотики, и как с ними работать. «Известия» ознакомились с документом.

Среди признаков аддиктивного поведения, которые «должны насторожить педагога», — расширенные или, наоборот, суженные зрачки, постоянная жажда, разнообразие и неустойчивость эмоциональных реакций. Есть и менее очевидные признаки, на которые специалисты советуют обратить внимание: неухоженный, неопрятный внешний вид, «грязная или дырявая одежда», наличие у ребенка при себе крупных сумм наличных средств либо «постоянно выпрашивание денег у других».

Если у учителя вдруг возникли подозрения в неадекватности ученика, то педагогу рекомендуется, «не акцентируя на этом внимание других учеников», удалить из класса подростка, при этом не оставлять его одного, срочно вызвать медработника, поставить в известность руководство школы, рассказать о случившемся родителям, попросив их не применять к ребенку физического воздействия. Рекомендуется также обратиться по горячей линии «Ребенок в опасности» Следственного комитета России.

Документ был разработан совместно со специалистами и научными сотрудники факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ, уточнил представитель Центра защиты прав и интересов детей Владимир Зарецкий.

В Минпросвещения не смогли оперативно ответить, направлены ли уже рекомендации в регионы для распространения в школах. Ранее для субъектов была разработана методичка, помогающая педагогам определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию.

Чрезмерный контроль над детьми может вызвать реакцию протеста и спровоцировать повышение интереса к психоактивным веществам, заметил член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго. По его словам, преподаватели могут начать психологически давить на ребенка. Важно чувствовать грань, когда нужно лишний раз контролировать подростка, а когда не стоит, подчеркнул эксперт. В случае если ситуация с наркотиками вызовет конфликтную ситуацию в семье, хороший педагог должен стать другом ребенку, полагает Евгений Корчаго.

С детьми нужно работать аккуратно, согласен директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Он считает, что любой рассказ о наркотиках, по сути, является их пропагандой. Поэтому с ребенком нужно говорить о его мыслях, чувствах. Олег Зыков отметил, что важно оградить школьников от асоциального поведения, но не с помощью разговоров, а например, увлечь его дополнительными занятиями и школьными предметами. Задача родителей — приучать ребенка к здоровому образу жизни и спорту.

Важно понимать, что увлечение наркотиками может стать первой ступенью к торговле ими, отметил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. За сбыт наркотических и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность по ст. 228.1 УК РФ, и к ней привлекают уже с 16 лет. Часто по этой статье осуждают именно подростков, рассказал адвокат. В редких случаях им назначают условное наказание, в основном отправляют в колонии, сообщил Тимур Хутов.

По законодательству российских школьников тестируют на наркотики в добровольном порядке. Это делается с помощью специальных тест-полосок. Дети 16–17 лет вправе самостоятельно решать, проходить им такой тест или нет. Что касается школьников помладше — они могут это сделать только с согласия родителей. Результаты теста фиксируются в медицинской карте ребенка.

Анжелина Григорян -

Заголовок: Школьные психологи помогут детям бороться с интернет-угрозами

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики

Тело:

Минобрнауки готовит к утверждению концепцию развития психологической службы до 2025 года.

В каждой школе и детском саду должен быть психолог, считают в Минобрнауки. Концепцию развития соответствующей службы ведомство планирует утвердить до конца года. Предполагается, что школьные психологи займутся в том числе профилактикой и коррекцией интернет-зависимости среди учеников, будут консультировать родителей и детей по поводу безопасного использования сети.

До конца этого года Минобрнауки планирует утвердить концепцию развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025-го. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве. В документе рекомендуется нанять психологов во все школьные и дошкольные образовательные учреждения.

Согласно концепции, с которой ознакомились «Известия», среди целей психологической службы в системе общего образования — профилактика и коррекция «интернет-зависимости, игровой зависимости, агрессии и насилия в школе». Также предполагаются консультации детей и родителей по поводу безопасного использования интернета, «содействие в установлении личностных границ и права на приватность в реальной жизни и в интернете».

В документе указано, что развитие технологий и интернета приводит, с одной стороны, к большей доступности информации, а с другой — «к размыванию граней между миром детей и миром взрослых <...>, к незащищенности детства».

— Проект концепции будет рассмотрен на очередном заседании коллегии Минобрнауки и в случае одобрения — утвержден министром, — добавили в ведомстве.

В Минобрнауки отметили, однако, что не могут обязать школы и детсады нанять психолога. По действующему законодательству образовательные организации сами формируют свое штатное расписание. К тому же по закону «Об образовании в РФ» за финансирование школ отвечают регионы и муниципалитеты.

При этом в части школ и детсадов педагоги-психологи есть уже сейчас. По данным Минобрнауки, в этом учебном году в системе образования работают более 38 тыс. таких специалистов. Ими обеспечено не более трети детсадов и около половины школ.

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко согласен, что психологи в образовательных учреждениях необходимы. По его словам, дети сегодня не справляются с социальной нагрузкой. Кроме того, есть проблема игровой и интернет-зависимостей, агрессии и асоциального поведения.

— Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию: федеральные власти говорят, что психолог нужен, но при этом деньги на эту ставку школе выделяют региональные власти. А деньги есть не всегда. Но дети зачастую не справляются с нагрузкой. Им нужна помощь. Например, психолог может помочь выстроить нормальные отношения с учителем или родителями, — считает специалист.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что психологическая помощь обязательно должна быть доступна детям и подросткам, но в анонимном формате. Тогда дети будут более открытыми, не будут бояться, что их проблемы станут достоянием общественности.

— Агрессивные информационные технологии оказывают прямое негативное влияние на формирование ребенка, — считает эксперт. — Эти реалии требуют анонимной и персональной диагностики, наблюдения за развитием детей, чтобы уловить и вовремя увидеть развитие, не допустить негативных последствий, таких, например, как трагедия, произошедшая в подмосковной Ивантеевке (подросток расстрелял из «травмата» учительницу. — «Известия»). Школа отвечает не только за образование, но и за воспитание и грамотный процесс взросления и адаптации. Поэтому наличие психолога в школе очень желательно.

Результаты недавнего опроса ВЦИОМа показали, что абсолютное большинство россиян (85%) выступают за то, чтобы в школах была ставка психолога.

Элина Хетагурова -

Заголовок: В российских школах будут глушить сотовую связь, но только на время сдачи ЕГЭ

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Госкомиссия по радиочастотам готовится разрешить применение глушителей мобильной связи во время ЕГЭ, передают «Ведомости». С этом целью в школах предполагается установка блокираторов радиосигнала.

Указанное решение будет обсуждаться на заседании комиссии в марте и находится в закрытой части ее повестки. Об этом узнали сотрудники двух операторов связи, отмечает издание. Решение об оборудовании пунктов проведения экзаменов системами подавления в настоящее время принимают региональные власти согласно рекомендациям Рособрнадзора.

В свою очередь, операторы сотовой связи опасаются, что массовое использование таких глушилок может привести к проблемам с сотовой связью на близлежащих к школам территориях. По словам представителя Tele2 Константина Прокшина, настроить оборудование настолько точно, чтобы сигнал глушился только в пределах здания школы, проблематично.

По оценке же гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, средняя стоимость блокиратора – от 10 до 100 тысяч рублей. Этим летом в России будет работать более 5500 пунктов проведения экзаменов, говорит представитель Рособрнадзора. Из этого следует, что общая сумма закупки блокираторов может составить от 55 млн до 550 млн рублей.

Ульяна Звездная -

Заголовок: В России около 5 тыс. школ закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Разделы сайта: Школьники, Здоровье

Тело:

Около 5 тыс. российских школ закрыли на карантин из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 12 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Помимо этого, временно не работают отдельные группы в 4500 детских садов, 280 из которых закрыты полностью.

Также на карантин отправили 63 колледжа. По данным специалистов, эпидемиологический порог превышен в 37 регионах России. Больше всего заболевших зафиксировано среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, пишет НСН.

Ранее карантин был введен в Омске и Хабаровске. В Саранске 12 февраля на неделю закрыли все школы.Число заболевших в Мордовии превышает эпидпорог на 30%. В Челябинской области закрыты все колледжи. С 13 февраля уроков не будет у школьников Нижнего Новгорода. В Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 23%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация — наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.

-

Заголовок: Эксперты рассказали, что ищут школьники в интернете

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Что ищет ребенок в интернете? Профессор МГУ Галина Солдатова открыла родителям пять секретов.

1. Ваш Петя учится в первом классе и у него есть смартфон? Вам покажется это фантастическим, но он почти наверняка сидит в соцсетях.

По данным исследований ученых факультета психологии МГУ, 92 процента учеников начальной школы имеют смартфоны, а каждый третий младшеклассник сидит в социальных сетях. Такие данные стали известны в ходе опроса, который проводился среди детей и их родителей, живущих в Москве и Подмосковье. Сколько времени тратят дети на Интернет? В будни третья часть опрошенных - до трех часов, две трети - все же не больше часа. А вот в выходные ситуация совсем другая. Половина учеников началки сидит в сети до трех часов. 18 процентов зависают в интернете на 4-5 часов!

- Были дети, которые признались, что проводят онлайн по 6-8 часов и больше, - рассказывает профессор факультета психологии МГУ, член-корреспондент РАО Галина Солдатова.

Правда, надо иметь в виду, что результаты получены по ответам и детей, которые все-таки не могут точно оценить время, и их родителей, которые, уже более объективны в такой оценке.

2. Вы думаете, что интернет-зависимость - это не про вашего ребенка ("Он еще маленький, что с того, что посмотрел по айпаду пару фильмов за день?" или "Он пользуется гаджетами только для уроков, там же электронный дневник"). Так вот, 8 процентов признались, что не могут жить без своего электронного устройства. По 14 процентов ответили : "любимая вещь" и "мой электронный друг". Но все же большая часть школьников оценили свой гаджет как "просто полезную штуку", еще 8 процентов сказали, что ничего особенного гаджет для них не значит.

3. Ваш Петя говорит, что уже полчаса часа ищет в смартфоне задание на завтра по математике? Исследование показало: 38 процентов детей смотрят в сети видеоблоги, 36 процентов общаются в интернете. Есть, конечно, и те, кто действительно ищет в сети полезную для учебы информацию. И таких тоже немало - 30 процентов ищут в сети нужную информацию для занятий, 14 процентов заходят на образовательные порталы. Так что воспринимать интернет как зло и пустое времяпрепровождение не стоит. Главное - найти золотую середину и максимально использовать все возможности, которые дает сеть. Некоторые психологи сравнивают это с известной сказкой про Машу и медведей. Помните, девочке в избушке подошла только одна кроватка, одна ложка, одна миска? Другие были или слишком малы или велики? Так и с интернетом, для каждого ребенка, подростка надо найти золотую середину, рубеж, после которого пользование им может быть губительным.

4. Какие электронные устройства предпочитают современные дети? Ученые МГУ выяснили, что самые любимые устройства у младших школьников - мобильник или смартфон (44 процента назвали их самыми любимыми устройствами), на втором месте - планшет, на третьем - компьютер, телевизору отдают предпочтение только 8 процентов детей, игровой приставке - 6.

5. Что делают дошкольники в Интернете? Смотрят мультики и детские сказки? Ничего подобного! Играют в онлайн и мобильные игры (72 процента), а видео у них только на втором месте.

Исследователи задавали малышам вопрос: "Допустим, тебе разрешили играть с любимыми устройствами без ограничений. Сколько бы ты играл?" "42 процента назвали ответы, близкие к бесконечности: "Двадцать миллионов мультиков", "Два года подряд", - рассказала Галина Солдатова. - Более трети дошкольников считают, что в целом пользуются электронными устройствами мало".

Ирина Ивойлова -

Заголовок: Девайсы в жизни детей: как уберечь школьников от прокрастинации

Разделы сайта: Школьники, Психология

Тело:

Как сказал Н. Г. Чернышевский, «отвергать прогресс — такая же нелепость, как отвергать силу падения». Мы не представляем себя без достижений современной науки: они значительно упрощают нашу жизнь и дают множество преимуществ в повседневной жизни.

Не стоит удивляться, что дети еще сильнее привязаны к различным электронным устройствам. Очень часто, уже имея смартфон, планшет и ноутбук, за которыми они проводят все свое время, современные дети еще и копят на смарт-часы: они лучше нас разбираются в сложной технике и быстрее подхватывают новые веяния. Интернет и гаджеты — это их стихия.

Проблема заключается в том, что дети — это, в первую очередь, дети: они еще не умеют качественно планировать время, расставлять приоритеты, придерживаться графика. Если их что-то цепляет, то, как говорится, пусть весь мир подождет. А у электронных устройств невероятная способность удерживать внимание. Этот факт влечет за собой остро стоящий вопрос детской прокрастинации.

Прокрастинация — откладывание дел на потом

Суть прокрастинации заключается в том, что человек бесконечно откладывает все свои дела ради бесполезных действий, которые просто поглощают время. С появлением различных электронных устройств это явление распространилось на детей, став большой проблемой, поскольку в результате бессмысленного интернет-серфинга они откладывают вообще все дела — учебу, увлечения, друзей.

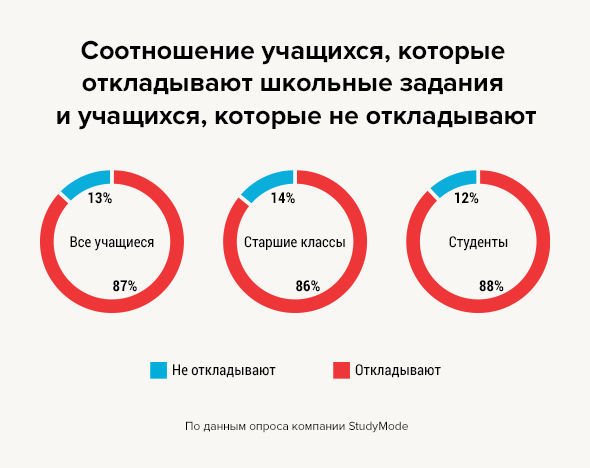

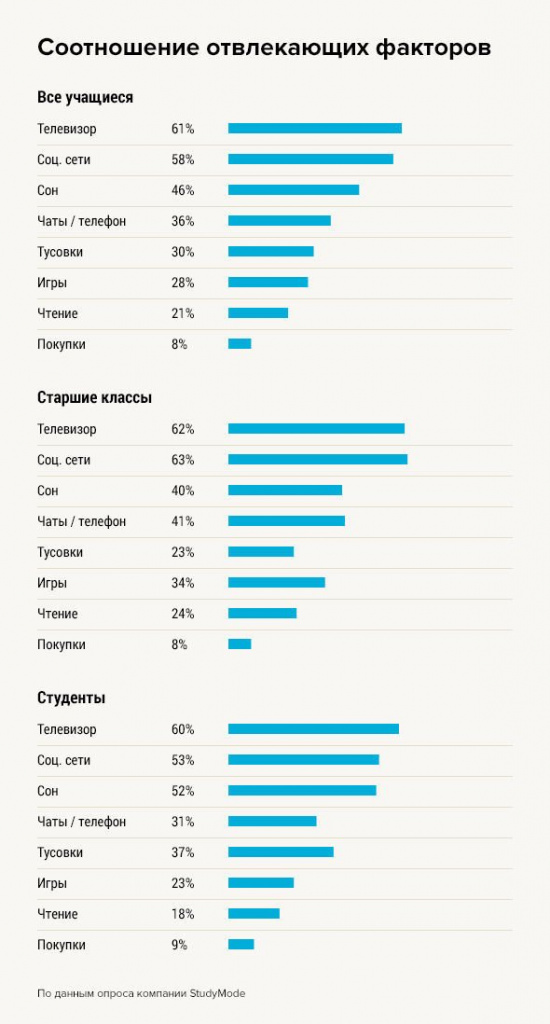

По данным опроса Компании StudyMode, в котором приняли участие более 1300 школьников и студентов, домашнюю работу подростки откладывают из-за отвлекающих факторов, главные из которых — социальные сети (58%) и телевидение (61%).

Что же делать родителям, чтоб помочь школьникам научиться управлять своими влечениями, а не подчиняться им?

Любые гаджеты — это лишь средство для прокрастинации. Если просто их нейтрализовать, дети мгновенно найдут другие способы отлынивать от выполнения реальных задач — если человек не фокусирует внимание на чем-то одном, то его мозг ищет другие варианты, потому что никогда не бездействует. Поэтому выход — учиться концентрироваться на поставленной задаче.

Принимаем меры

Наши школьники порой так увлечены интернетом и играми, что игнорируют весь внешний мир — просьбы родителей, домашние обязанности и даже другие развлечения — домашние задания здесь явно не в приоритете. Если ребенок оттягивает момент выполнения «домашки», надо помочь ему.

Планируем действия

Ребенку просто необходимо составлять четкий список необходимых дел — когда и в каком порядке выполнять их. Дела не бесконечны, как кажется, и список тому подтверждение. Сделанное —вычеркивать: этот момент очень нравится детям: они чувствуют радость и удовлетворение. Чтобы школьник видел результат своих усилий, а это необходимо для дальнейшего рационального труда, необходимо разбивать задачи на несколько частей.

Разбираемся в задании

Часто школьные задания бывают сложно сформулированы или непонятны, поэтому важно формировать привычку вникать в суть и оценивать объем работы, а не сразу закрывать учебник. Это часто способствует незаметному втягиванию в процесс.

Учимся не отвлекаться

Это очень важный момент. Приучайте ребенка отключать все внешние раздражители и концентрироваться на задании: как только вникаешь и интересуешься темой —отвлечься сложнее.

Как избежать проблем: общие принципы

1. Учите детей тайм-менеджменту, планированию, концентрации на задаче. Покажите своим примером, как стоит распоряжаться временем, научите расставлять приоритеты.

2. Обсудите, какую пользу могут принести девайсы, продемонстрируйте, что с их помощью тоже решаются многие задачи: дети могут читать книги, заниматься планированием, получать полезную и нужную информацию.

3. Проводите больше времени вместе — активно, весело и без гаджетов. Пробуйте новые занятия, посещайте новые места, делайте реальную жизнь более захватывающей, чем виртуальная.

4. Для изменения привычек используйте игровые методы: устраивайте челленджи, квесты и батлы.

5. Всегда сохраняйте позитив: пусть совместная работа над личностным ростом будет в радость всей семье. Старайтесь договариваться и находить компромиссы.

Прокрастинация отнимает драгоценные силы и время. Постарайтесь найти вместе с ребенком удобный для него способ противостоять ей, покажите, как много интересного и полезного можно сделать, рационально используя время.

Автор: Дарья Рябина -

Заголовок: На уроках русского научат писать объяснительные, репортажи и расписки

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Все это прописано в проекте новых федеральных стандартов основного общего образования для школ, который сейчас обсуждается на портале preobra.ru. Если стандарты будут утверждены, то поменяются программы, учебники и материалы для ГИА и ЕГЭ.

Итак, что нового предлагается для учеников 5-9 классов?

Обществознание

На уроках обществознания школьников научат, как заполнить доверенность, правильно составить резюме для приема на работу, а еще расскажут, какое наказание и за что может понести подросток от 14 до 18 лет и зачем надо бороться с коррупцией. Если проект будет принят в таком виде, то еще на обществознании дадут основы трудового права для подростков до 18 лет, научат правилам безопасного поведения в Интернете.

В программе обществознания будут виды налогов, отрасли науки, виды искусства. Отдельные темы, судя по всему, учителя посвятят здоровому образу жизни, необходимости непрерывного образования, важности борьбы с коррупцией.

Русский язык и литература

Что должен уметь ученик к 9 классу? В числе прочего, писать изложение по исходному тексту не менее 280-300 слов, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов, уметь произнести монолог, вести диалог (хотя бы шесть реплик в диалоге разных видов).

И самое интересное: школьники должны научиться создавать письменные тексты публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка), оформлять деловые бумаги - заявления, инструкции, объяснительные записки, расписки, характеристики и редактировать собственные тексты.

География

На географии учеников научат, как искать в разных источниках, включая интернет, информацию о вкладе российских ученых и путешественников в изучении Земли. От них потребуется знать объекты природного и культурного наследия ЮНЕСКО на разных материках, отличия местного, поясного, зонального, декретного времени, показывать основные направления миграционных потоков в России.

Математика

Ученики теперь должны не только вызубрить теорему Пифагора, но и уметь ее применить в простейшей жизненной ситуации. Например, чтобы выбрать кратчайшую дорогу к школе. От ученика потребуется "решать простейшие задачи на поиск вероятностей; оценивать вероятности реальных событий в простейших ситуациях; иметь представление о случайных величинах и их числовых характеристиках и о роли закона больших чисел в природе и в жизни человека".

Синус, косинус, тангенс - все это есть в программе 8 класса. Векторы, тригонометрические знания для выполнения расстояний на местности - 9 класс. А еще ученик должен уметь "приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства".

Физика

Кроме прочего, школьники будут знать о вкладе российских ученых - Циолковского, Мещерского, Жуковского, Королева, Иваненко, Скобельцына, Курчатова - в науку.

Биология

В программе будут Вернадский, Чижевский, Аристотель, Теофраст, Гиппократ, Тимирязев, Докучаев, Навашин, Гук, Мальпиги, Скрябин, Ковалевский, Берг и другие ученые. Происхождение человека от животных не отменяется. На уроках расскажут об утомлении, стрессе, гиподинамии и важности позитивного эмоционально-психологического состояния. Ученикам придется "показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями по физике, химии, географии, ОБЖ, физической культуре, математике, истории".

Изобразительное искусство

Предмет разбит на модули. Сколько именно часов отвести на каждый и в какой последовательности давать, решит школа. Вот эти модули: "Символика крестьянского дома и народного праздника", "Народные художественные промыслы России", "Виды и жанры изобразительного искусства", "Художественный образ и художественно-выразительные средства", "Вечные темы и великие исторические события в искусстве", "Конструктивное искусство: архитектура и дизайн", "Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография"

Ирина Ивойлова -

Заголовок: Шесть школьных предметов будут преподавать по-новому

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Министерство просвещения на коллегии в понедельник утвердило шесть новых предметных концепций:"Обществознание", "География", "ОБЖ", "Физкультура", "Искусство" и "Технология".

Что такое концепция? Педагоги, эксперты и ученые договариваются, как именно в России будут учить детей тому или иному предмету. Что обновить в его содержании, в способах подачи материала. Есть и вполне практические вещи. Например, концепция развития географического образования утверждает правила проведения школьных экспедиций, а также методические рекомендации по их организации.

Всего в обсуждении этих важных документов участвовали более 150 тысяч человек. Кто эти люди? Не только школьные учителя, но и большое профессиональное сообщество. Например, "географию" курировали эксперты из Русского географического общества. "Обществознание" - ассоциации учителей права и ассоциации юристов России. "ОБЖ" - министерство по чрезвычайным ситуациям. "Технологию" - Агентство стратегических инициатив и WorldSkills Russia.

Задач было много, но есть и общая для всех: содержание учебного предмета должно соответствовать современным реалиям. К примеру, отработка традиционных для ОБЖ практических умений и навыков будет происходить не только в реальных условиях, но и с использованием электронных образовательных ресурсов.

А в той же "Технологии" вдобавок к традиционному труду добавляется инновационная практика (которая может проходить в том числе в детских технопарках "Кванториум"), подчеркивается важность ранней профориентации школьников. При этом учитывается региональная специфика и потребности конкретного субъекта РФ.

- Минпросвещения реализует комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний в реальных условиях, - пояснила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Всего в планах у министерства - утвердить 20 предметных концепций. До недавнего времени в России реально "работали" только три концепции: по математике, русскому языку и литературе, а также историко-культурный стандарт.

Что значит принятая предметная концепция на практике? Это значит, что стоит ожидать и обновленных образовательных программ, и учебных пособий... Сценарий уже отработан: по истории, например, на всю страну осталось всего три линейки учебников.

Ксения Колесникова -

Заголовок: Питание школьника. Департамент здравоохранения дал свои рекомендации

Разделы сайта: Школьники, Здоровье

Тело:

Детский вес — одна из важных тем в современном обществе. Обилие различных не всегда полезных снеков, доступ к фастфуду — все это приводит к тому, что среди детей растет процент тех, у кого диагностировано ожирение.

Проблема детского ожирения сегодня уже называется глобальной. Количество детей с избыточной массой тела неуклонно растет во всем мире. В последние годы и в Москве стал наблюдаться рост обращений со стороны родителей к врачам по данному поводу. И хорошо, что родители не спускают все это дело на тормозах, а бьют тревогу. Ведь залог успешной борьбы за здоровье ребенка — это настороженность родителей, своевременное обращение к врачу, сбалансированное и продуманное питание и достаточная физактивность. В преддверии нового учебного года свои рекомендации, как наладить процесс питания школьника, дала главный диетолог Департамента здравоохранения г.Москвы Антонина Стародубова.

Режимные моменты

Важно понимать, что ребенок не должен уходить из дома голодным — он захочет компенсировать это чувство в школе различными сладостями из буфета и чипсами. Обязательно нужно построить режим так, чтобы было время для завтрака. Ужины тоже должны быть и желательно, чтобы они проходили в кругу семьи. Все это позволит сформировать у ребенка привычку завтракать.

«При выборе блюд, конечно, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения. Каша или омлет, или бутерброд, овощи и зелень, йогурт, фрукты, вода, чай или какао являются традиционными блюдами на завтрак. Нежелательно подавать на завтрак, как, впрочем, и в другое время суток, блюда с высоким содержанием сахара, соли и жиров. К таким продуктам, например, относится фаст-фуд», — отметила Антонина Стародубова.

Ребенок не должен голодать. При этом давать ему огромные порции также не стоит — лучше всего применять дробный вариант. Ведь небольшие порции как раз и входит в понятие здорового питания. Наличие режима питания позволяет сохранить здоровье на долгие годы. Питаться лучше 4-6 раз в день. Неизменными остаются основные приемы пищи: завтрак, обед и ужин. Кроме того, желательно, чтобы были дополнительные приемы пищи, так называемые «перекусы»: второй завтрак, полдник и кефир на ночь. В качестве перекусов можно предложить орехи (если нет аллергических реакций), зерновые хлебцы, фрукты или овощи. Переедание на ночь является крайне нежелательным.

Оптимальный рацион обязательно включает фрукты и овощи, продукты с высоким содержанием сложных углеводов (цельнозерновой хлеб, каши) и источники полноценного белка (например, нежирное мясо, рыба).

Пить стоит обычную воду. Она должна быть всегда доступна, например, наличие бутылочки воды в портфеле. Употребление сладких напитков в настоящее время рекомендуется ограничивать. Причем к ним относятся не только классические газированные напитки, но и соки.

«Нарушение питания приводит к повышенной утомляемости, снижению успеваемости в школе, нарушением роста и развития. Переедание, как и недоедание способствую раннему формированию алиментарно-зависимых заболеваний, к которым относятся гастрит, ожирение, сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, белково-энергетическая недостаточность, анемия и другие», — добавила Антона Стародубова.

Личным примером

Лучший способ приучить ребенка к здоровой пище — личный пример. Иногда, чтобы ввести в рацион ребенка новый продукт, например, рыбу или брокколи, нужно терпение и время. Начинайте с небольших порций, «опробывания», расскажите ребенку историю об этом продукте, привлеките к приготовлению. И хвалите даже за небольшие успехи. Здоровье ребенка будет вашим хорошим вознаграждением.

Cветлана Зайцева -

Заголовок: С итоговым сочинением не справились лишь 2% российских школьников

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Как сообщает Рособрнадзор, сочинение, которое проводилось 6 декабря, успешно написали 98% учеников 11-х классов.

Лишь 2% писавших итоговое сочинение учащихся 11-х классов получили «незачет». Как сообщается на сайте Рособрнадзора, сочинение, которое проводилось 6 декабря, успешно написали 98% участников.

Итоговое изложение написали свыше 13 тысяч школьников, «зачет» получили около 98% из них.

0,67% выпускников этого года не смогли написать сочинение нужного объема, а 0,77% итоговых работ были признаны несамостоятельными, добавили в ведомстве.

Успешное написание итогового сочинения (или изложения для учеников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) является для выпускников допуском к ЕГЭ.

-

Заголовок: Представлен проект устной части экзамена по русскому языку

Разделы сайта: Школьники

Тело:

ФИПИ представил проект устной части экзамена по русскому языку.

Она может состоять из трех заданий, за которые к письменной части могут дать максимум 16 баллов. Первое - прочитать вслух небольшой текст научно-популярного характера. На подготовку ученику дадут полторы минуты. Очень важны при этом интонация, темп чтения, соответствие нормам произношения. Во втором задании надо будет принять участие в условном диалоге - интервью: ответить на пять вопросов. Например, таких: "Общаетесь ли вы в социальных сетях?", "Чем удобны социальные сети?", "Есть ли отрицательные стороны использования социальных сетей?", "Могут ли социальные сети заменить живое общение?", "Посоветуйте свои сверстникам, как правильно использовать социальные сети?".

Одну минуту дадут для того, чтобы прочитать и подумать над вопросом, еще столько же - на ответ. Здесь нужно показать свой словарный запас, умение рассуждать. Односложные ответы "да", "нет" баллы не принесут.

В третьем задании выпускника попросят подготовить и произнести монолог на определенную тему, опираясь на план. На подготовку монолога отводится 1 минута, на сам ответ - не более трех минут. Например, выпускника могут попросить описать фотографию, где изображена девушка, читающая книгу. Надо будет не только описать фото, но и рассказать, какие книги читаете вы, как и откуда узнаете о новых книгах, какое прозведение порекомендовали бы другу.

Общее время, которое дается школьнику на подготовку и ответ всей устной части, - 15 минут.

Такая модель во многом напоминает устную часть на ЕГЭ по иностранным языкам. В ФИПИ особо подчеркивают, что каждое задние будет даваться только после того, как ученик выполнит предыдущую. А весь экзамен запишут на видеокамеру.

Понятно, что в нашей многонациональной стране, где русский язык в некоторых регионах не всегда является родным, родной язык влияет на знание русского, у нас есть национальные школы, где ведется обучение на родном языке, уровень подготовки и владения языком в сельских и городских школах тоже заметно отличается. Все это будет учтено при подборе заданий устной части.

Кстати

Вариант текста для проверки чтения

Сердце! Ни об одном другом органе человека поэтами и композиторами не написано столько стихов и песен, а учеными - научных статей и монографий, сколько об этом неутомимом моторе. И это неслучайно. Сердце первым откликается на малейшую смену настроения, на радость или горе, сигнализирует о заболевании, реагирует даже на положение нашего тела: лежим ли мы, сидим или встаем, и конечно, на физические нагрузки.

Врачи начинают прослушивать биение сердца будущего новорожденного еще в утробе матери. Затем, с момента появления на свет и на протяжении всей жизни, терапевты, кардиологи определяют состояние здоровья человека по показаниям работы сердечной мышцы. Тренированное сердце делает чуть более 50 ударов в минуту, у человека нетренированного показатель частоты сердечных сокращений может быть в покое до 74 ударов в минуту. Если сопоставить количество ударов за пятьдесят лет, то разница оказывается весьма существенной.

Функция сердца наиважнейшая. Оно обеспечивает доставку крови, насыщенной кислородом и другими необходимыми продуктами жизнедеятельности, по разветвленной кровеносной системе ко всем органам и тканям.

Отрывок из книги Гелия Василькова "Каждый день и всю жизнь"

Ирина Ивойлова -

Заголовок: На учебу в непогоду. В ГО и ЧС Сургута объяснили казус с актировкой

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Замерли в ожидании актировок. Сегодня рано утром родители десятков тысяч сургутских школьников оказались перед выбором — идти на учебу или нет. Дело в том, что столбики термометров показывали -27 градусов и теоретически учащиеся с 1 по 4 классы должны были остаться дома. Однако заветного объявления для первой смены так и не появилось. В интернете разлетелись фейковые сообщения, что актировка введена, а недоумевающие родители начали обрывать телефоны департамента образования. Но данное ведомство на сегодняшний день не имеет полномочий отменять занятия из-за погоды. Назначает актировки городское управление ГО и ЧС.

Метеостанция, с которой поступают данные о погоде, расположена в районе сургутского аэропорта. Как удалось выяснить журналистам СургутИнформ-ТВ, сегодня утром там была зафиксирована температура -24 градуса без ветра. Согласно действующему на территории Сургута порядку, актировка в таком случае не объявляется. Между тем, в самом городе показатели термометров были ниже. Это и вызвало недоумение не только у горожан, но и у самих специалистов ГО и ЧС. В итоге на вторую смену для учеников 2-4 классов занятия решили отменить. В связи с этим учителя рекомендуют родителям организовать прямо у школы встречу своих детей, отправившихся на учебу в первую смену.

Чтобы впредь не допустить повторения такой ситуации, в городской администрации приняли решение с завтрашнего дня собирать данные в том числе и со станции ЕДДС, которая находится на улице Кукуевицкого, что позволит делать более точные прогнозы. А с 1 декабря запланирована покупка и установка нового оборудования.

«В рамках модернизации аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в настоящее время завершаются работы по установке датчиков-мониторингов, в том числе и температуры воздуха. В городе в рамках этой работы будет установлено 2 метеорологических поста: один на улице Профсоюзов, второй в районе Черного Мыса, что позволит нам выводить более точную среднюю температуру на территории города, которая в том числе будет влиять на актированные дни», — прокомментировал начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Сургута Олег Пухтеев.

-

Заголовок: В канун Дня знаний школы, детсады и вузы Югры окажутся под круглосуточным наблюдением полиции

Разделы сайта: Школьники

Тело:

За день до проведения торжественных мероприятий с 1 на 2 сентября все образовательные учреждения Югры правоохранители возьмут под круглосуточное наблюдением, сообщил врио заместителя начальника окружной полиции Сергей Матвеев.

- За каждым образовательным учреждением закреплены сотрудники полиции, в том числе руководители территориальных отделов полиции для контроля за обеспечением охраны общественного порядка при проведении мероприятий. За день до проведения торжественных мероприятий все школы автономного округа, после проверки с применением технических средств и служебных собак, будут взяты под круглосуточную охрану, — отметил Сергей Матвеев.

Перед началом нового учебного года Управление ГИБДД по автономному округу будет проводить профилактическую акцию «Внимание, дети», которая продлится до 5 сентября года и напомнит юным югорчанам правила дорожного движения. Акция стартует с 26 августа.

Илюза Хафизова -

Заголовок: Школа примирения. Как правильно защищать ребёнка во время конфликтов

Разделы сайта: Школьники, Психология

Тело:

Конфликты в школе — явление частое. Иногда отношения выясняют школьники. Порой участник — учитель.

Как быть родителям, если конфликты случаются постоянно или ребёнок стал жертвой травли?

Если взрослые не справляются

Мама третьеклассника одной из новосибирских школ написала заявление в полицию: мол, её сына на протяжении двух лет систематически избивают и травят несколько одноклассников. По её словам, классный руководитель справиться с учениками не может — проводит беседы с детьми, но через некоторое время унижения и избиения возобновляются. Комиссия по делам несовершеннолетних возбудила дело о побоях и начала проверку в школе.

Жертвой агрессии и унижений чаще всего становится ребёнок, чем-то отличающийся от других детей либо просто замкнутый, не умеющий общаться со сверстниками. Зачастую в травлю бывают вовлечены родители. Если у папы или мамы, скажем, конфликт с другими родителями либо учителями, то их ребёнок тоже может оказаться в ситуации травли. Иногда школьная «дедовщина» поддерживается учителем.

«Если учитель по какой-то причине не может справиться с классом — например, когда среди родителей много „блатных“ или просто горластых, умеющих качать права, — и боится сам управлять детьми, то вполне возможно, среди его учеников найдётся лидер, который будет устанавливать власть, — объясняет старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов. — А учитель такой порядок будет поддерживать. При этом ребёнку, которого травят, станут внушать, что он сам виноват, провоцирует агрессию. И вместо того чтобы решать проблему, взрослые начнут заниматься поиском алиби и оправданиями сложившейся ситуации».

Жертвы и свидетели

Специалисты предупреждают: нельзя безучастно ждать, что дети сами разберутся. У них ещё слишком мало опыта, чтобы разрешить конфликт самостоятельно. Надо немедленно останавливать насилие, потому что страдают все.

«Дети, которых травят в школе, получают психологическую травму на всю жизнь, — говорит Хломов. — Став взрослыми, они испытывают приступы страха, не уверены в себе, у них нередко развиваются психосоматические заболевания. Обидчики, уверенные в том, что любой конфликт можно разрешить силой, часто потом оказываются правонарушителями. К слову, 4 из 5 агрессоров — сами свидетели и жертвы насилия в семье. Они пытаются справиться с душевной болью через унижение других».

По словам учёного, не проходят бесследно такие истории и для свидетелей. Если ребёнок присутствует при насилии, но не пытается остановить его (потому что страшно самому оказаться на месте жертвы), он получает опыт беспомощности в ситуации несправедливости, убеждается в безнаказанности человека, облечённого властью и силой. А потом получается, что ребёнка или взрослого бьют, а он не кричит и не просит о помощи. Кроме того, игнорирование насилия учит быть циничными, равнодушными к чужой беде.

Родителям важно быть внимательными к ребёнку. «Если его обычное поведение изменилось, у него нет друзей в классе, постоянно плохое настроение, он отказывается идти школу, стал плохо учиться и т.д., важно сразу разобраться — поговорить с ребёнком, классным руководителем, родителями других детей, — советует Кирилл Хломов. — Если травля подтвердится, обязательно сообщите администрации школы. Желательно привлечь психологов. Важно научить детей останавливать агрессию и разрешать конфликт культурным способом. Можно обсудить с ребёнком переход в другую школу. Но надо понимать, что проблему в классе это не решит. Место жертвы или агрессора займут другие, просто потому что дети не знают иного способа разрешения конфликтов».

Можно ли кричать?

Бывает, между учителем и учеником возникает непреодолимая антипатия. Ребёнок уверен, что педагог намеренно занижает ему оценки, кричит, унижает. В разбирательства с преподавателем вступают родители.

«Можно перейти в другой класс, если у ребёнка или родителей конфликт с конкретным учителем, а все остальные 24 человека счастливы и довольны, — считает председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. — Если же к педагогу есть серьёзные претензии у большинства родителей, то нужно написать коллективное заявление руководству школы с просьбой заменить учителя. Как правило, такая жалоба рассматривается в пользу детей и родителей».

Мама первоклассника Володи К., убеждённая, что учительница напрасно кричит на её сына, решила уволить неугодного педагога. Подговорила ребёнка делать аудиозаписи разговоров преподавателя и пошла с этими «доказательствами» в полицию. Родители остальных детей в классе встали на защиту учителя.

«Прежде чем начинать войну, надо разобраться — учитель повышает голос, чтобы дети его услышали, или на самом деле выходит из себя, — считает доцент факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова Надежда Храмова. — Многие дети с младенчества приучены к тому, что родители на них кричат, и не слышат взрослых, когда те говорят спокойно. Поэтому и учителю приходится повышать голос. Вообще же детям авторитарный учитель нравится. Именно такой педагог нужен в начальной школе. Это не значит, что он должен быть злым и деспотичным тираном. Если учитель авторитарный, детям легко понимать, что от них требуется. Одно дело унижать и оскорблять ребёнка, другое — призывать к дисциплине. Учителю положена строгость. Но она должна быть с любовью к детям».

«Мне кажется, начинать нужно не со скандалов и выяснений отношений, а с формирования у ребёнка уважения к учителю, — уверена мама ученицы 1-го класса Алёна Филиппова. — Нельзя подрывать его авторитет. Мы требуем от педагога идеальности, но забываем, как вечером делаем с детьми домашние задания. Всем так здорово, без повышения голоса получается всё объяснить доступным языком? А если родители скандалят с учителями на глазах детей — чего они добиваются? Чтобы боялись? А кого? Родителя? Ребёнка? И этим формируют неуважение к учителю. Но если ребёнок не уважает учителя, то и учиться успешно не сможет. В начальной школе это выражается невыполнением домашних заданий и равнодушием, а к средним классам такой ребёнок на каждом уроке провоцирует: «А что вы мне сделаете?» И правда, что? Ничего! Так давайте же начнём перемены с нас самих.

Кто из звёзд был трудным ребёнком?

Камерон Диас

Актриса признаётся, что в детстве была хулиганкой. Пропускала уроки, гуляя до вечера с друзьями, часто дралась, слушала рок-музыку. Во время одной из вечеринок девушку заметил фотограф Джефф Дюнас и предложил работу в модельном агентстве. Камерон подписала контракт и бросила школу. В 18 лет Диас прошла кастинг на главную роль в комедии «Маска». А после выхода фильма проснулась знаменитой.Квентин Тарантино

Актёр и режиссёр рассказал, что ненавидел уроки и прогуливал все, кроме чтения и математики. Несчастную мать постоянно вызывали в школу, но она не могла справиться с сыном. И в бессилии разрешила ему бросить школу. Тарантино устроился билетёром в кинотеатр, а вечерами ходил на актёрские курсы. Тогда же он начал писать сценарии. Первой известной картиной стал триллер «Бешеные псы».Кевин Спейси

Обладатель двух «Оскаров» и прочих кинонаград был отчислен из военной школы за хулиганство и драки. Мама вовремя почувствовала, что спасти чадо может актёрская стезя. Первые же роли в школьных спектаклях показали, что в этом и есть его призвание. А учёба сразу наладилась.Анджелина Джоли

В школе Энджи одевалась во всё чёрное и вечно рисовала гробики в тетрадке по математике. Очень плохо училась, огрызалась на преподавателей, совсем не общалась с одноклассниками, которые часто оскорбляли её за необычную внешность. Ее даже перевели в спецкласс и заставили заниматься с психотерапевтом. Актриса признавалась СМИ, что к 20 годам перепробовала практически все виды наркотиков. Но вовремя остановилась.Эминем

Главный белый рэпер пережил в школе немало ужасов, его часто били и унижали одноклассники. Провёл 3 года в 9-м классе из-за прогулов и плохих оценок. Однажды, когда его вызвали к доске отвечать про американскую конституцию, Эминем зачитал рэп с ненормативной лексикой. Тут же был отчислен без права на подачу апелляции.Юлия Борта -

Заголовок: Через Госуслуги заявления на зачисление в первый класс подали более шести тысяч жителей Сургута

Разделы сайта: Школьники

Тело:

За 1 минуту и 17 секунды завершился набор первоклассников в лицее №1 в первую волну приемной кампании. Образовательная организация стала рекордсменом по скорости подачи заявлений родителями и, соответственно, лидером в рейтинге популярности среди сургутян на этот раз. В департаменте образования подсчитали – только за первую минуту набора через портал Госуслуг 24 января поступило 370 заявлений о приеме детей в первые классы. При этом, попасть удалось не всем, а только тем, кто придерживался строгих правил подачи заявок. «СТ» в этом году на себе испытал все «страхи и ужасы» приемной кампании в школы города, которыми из года в год пугают новобранцев уже бывалые родители. Советы журналиста, внедрившегося на один день во все нюансы тягот приемной процессии, возможно, пригодятся и тем, кому зачисление в школу только предстоит в следующем году.

А где девять кругов ада?

Напуганная историями зачисления детей в школу в этот день я решила проснуться аж в 5.00 утра, чтобы за час до назначенного времени сесть за компьютер и выжидать, отсчитывая даже не минуты, а доли секунд. Чтобы не пропустить время, сверила часы. Черновик, по советам департамента образования, который, кстати, проводил накануне для всех родителей будущих первоклашек собрание и рассказывал о всех нюансах и тонкостях зачисления в школу пошагово, не делала. О чем потом даже не пожалела. Он, кстати, и не нужен — в подтвержденной учетной записи автоматически сохранены все необходимые данные о ребенке, включая цифры и серию свидетельства о рождении и всю исчерпывающую информацию. Единственное, что необходимо было сделать, – вписать место жительства ребенка (а система помогала заполнить эту строчку верно) и выбрать желаемую школу и параллель классов. С начала приема, то есть ровно с 8.00 часов, у меня на это ушло чуть меньше полминуты. Далее — клик «записать в образовательную организацию», обработка запроса в течение 10 секунд. На этом, собственно, процесс участия родителя заканчивается. Уже позже пришло оповещение о том, что запрос был отправлен в департамент образования города спустя 40 секунд после старта приема. Долго ли это? Если вспомнить живые очереди у школ за сутки до старта приема заявлений и родителей, передающих списки на зачисление по машинам, то вряд ли.

В департаменте образования Сургута рассказывают, что 17 января (а в этот день подавали заявления родители тех детей, которые будут ходить в школы по месту жительства) в систему поступило почти 4,5 тыс. заявок. 24 января, когда принимали в первые классы гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением предметов, на портале Госуслуг зарегистрировали более 1,7 тыс. запросов от сургутян.

— Из этих заявлений не все вошли в ведомственную учетную систему «Зачисление в образовательные организации», так как некоторые родители подавали более одного заявления, а система может принять только одно. Лично в образовательные учреждения обратились около 500 родителей, — прокомментировали «Сургутской трибуне» в отделе мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образования города.

Чего нельзя делать, подавая заявление о зачислении ребенка в первый класс через Госуслуги?

- Подавать заявление в 7.59 утра, не дождавшись старта приемной кампании.

- Создавать черновик заявки. В нужный момент из-за него сервер может отклонить заявление.

- Отправлять несколько раз заявление на поступление одного ребенка.

- Нервничать и паниковать!

Главное — не паниковать!

Возможно, именно мне повезло — были случаи, когда система, по словам родителей, зависала, и о судьбе запроса в первые минуты ничего не было известно. Но и этот нюанс был продуман. В такой момент важно было не подавать повторную форму заявления, а ожидать оповещения о том, что оно вошло в очередь. Дело в том, что в базе сервера в любом случае фиксировалось время подачи, а не ответа на нее от системы. Потому в департаменте образования и взяли несколько дней для полной выгрузки списков, чтобы сервер смог обработать все без исключения заявления в порядке их поступления. Некоторые мамы и папы, не дождавшись оповещения о регистрации заявки, пытались отправлять по несколько повторных форм. Что делать не нужно — результата это не даст, а лишь усугубит ситуацию, ведь в базе данных уже есть зарегистрированное заявление на ребенка [пусть вам и не видно этого].

— Новое заявление, которое после спада пиковой нагрузки на портал Госуслуг не требовало постановки в очередь, быстро поступало в ведомственную учетную систему и направлялось в учреждение. В дальнейшей информационная система в порядке своей очерёдности пыталась направить первое заявление в ведомственную учетную систему, но после сопоставления данных обнаруживала в ней ребенка с такими же фамилией, именем, отчеством. Итог — родителям был направлен автоматический ответ о том, что ребенок с такими данными уже присутствует в образовательной организации, — говорят в департаменте образования.

Самой результативной 24 января по подсчетам экспертов департамента образования Сургута была 18-я секунда после старта приема заявлений через Госуслуги. Именно в 8.00 часов и 18 секунд на сервер пришло максимальное количество заявок — 15.

Без ужасов

В эти жаркие дни через сайт Госуслуг заявления подала большая часть родителей будущих первоклассников. Педагоги подсчитали, что самой результативной была первая минута — за 60 секунд было получено 370 заявлений. Самым популярным среди сургутян стал лицей №1 — 75 счастливчиков туда набрали за 1 минуту и 22 секунды. К слову, в прошлом году конкуренция была куда больше — прием в ряд школ города завершался за минуту, а где-то даже за 40 секунд. В мэрии объясняют: сбавить скорости позволили нововведения, связанные с разделением потоков родителей и, соответственно, нагрузки на сервер. Каждому городу Югры был дан свой день, а Сургуту даже два дня, учитывая количество потенциальных заявителей. Педагоги успокаивают: за парты в сентябре сядут все вчерашние дошколята. Другой вопрос: в желаемые ли школы?

— Главная сложность в неравномерном распределении будущих первоклассников, максимальная концентрация которых зафиксирована в новых микрорайонах города, не обеспеченных достаточным количеством школ, и где большое число детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой, не были зачислены в первый класс по причине отсутствия свободных мест. Речь идет о новых школах №9 и №31.

Но это, скорее, вопрос более глобальный, касающийся преимущественно застройки Сургута. В целом же работу сервера в этом году в департаменте образования оценивают положительно. Уже спустя два-три дня родителям стали приходить на почту приглашения подать документы в выбранную школу. Полезный нюанс — отдать документы ребенка имеет право только тот родитель, который подавал заявку на портале Госуслуг. То есть, если 17 или 24 января на Госуслугах регистрировал заявление папа, то маме подавать документы не разрешат.

Педагоги также добавляют, что тем, кто не успел подать документы в первые классы сейчас, отчаиваться не стоит — у них еще есть время до сентября. А от себя могу добавить, что не так страшно зачисление в первые классы, как о нем рассказывают бывалые родители.

"Прием заявлений для записи в 1 класс через единый портал государственных услуг в Сургуте прошел в штатном режиме. Все корректно оформленные через портал заявления о зачислении поступили в систему для их дальнейшей обработки специалистами из образовательных учреждений. На сегодняшний день по направленным через портал заявлениям от жителей Сургута в первый класс уже зачислено 2307 детей, в ближайшие несколько будут зачислены еще более 700 человек", - комментируют в пресс-службе Ханты-Мансийского филиала ПАО "Ростелеком".

Автор текста: Сургутская трибуна Ольга Прядоха -

Заголовок: Рособрнадзор: Увольнений после проверки знаний учителей быть не должно

Разделы сайта: Школьники, Развитие, методики

Тело:

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прокомментировала резонансную новость о том, что учителей ждет масштабная проверка знаний и компетенций.

"Результаты диагностических работ будут деперсонифицированы. Они никак не отразятся на профессиональной репутации педагогов. Никаких административных шагов по итогам апробации - наказаний, увольнений, лишения премий - быть не должно, - подчеркнул замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Такая позиция доведена до всех регионов, участвующих в апробации".

По его словам, на протяжении нескольких лет в стране создается и апробируется новая модель аттестации учителей, которая предполагает уровневую оценку предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций педагога. В основе будут единые оценочные материалы, разработанные на федеральном уровне.

"Какими должны быть эти материалы, инструменты и технологии для проведения объективной оценки квалификации педагога? Это вопрос, на который мы ищем ответ в нашем исследовании, - поясняет Анзор Музаев. - Ключевая задача в том, чтобы разработать и апробировать инструменты для оценки предметных и методических компетенций учителей".

В масштабном исследовании знаний и умений, которое ждет педагогов уже в октябре, примут участие более 20 тысяч учителей из 68 субъектов РФ. После выполнения заданий они смогут будет высказать свое отношение к процедуре.

Что еще важно, по итогам апробации планируется широкое общественное обсуждение результатов проекта с привлечением профсоюзов и других организаций.

"Без учета мнения профессионального сообщества новая модель аттестации вводиться в штатный режим не будет", - подчеркивают в ведомстве.

Ксения Колесникова -

Заголовок: Васильева выступила за сокращение количества школьных олимпиад

Разделы сайта: Школьники

Тело:

Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила за сокращение числа школьных олимпиад в России; все олимпиады должны быть четко обоснованы, считает глава ведомства.

"Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада идет, конечно, вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы", — сказала Васильева в эфире телеканала "Россия 24".

Она уточнила, что изменения системы школьных олимпиад могут произойти уже в грядущем учебном году. Коснутся преобразования тех олимпиад, где были выявлены явные несоответствия результатов участников их баллам на ЕГЭ.

Ранее Васильева заявила в интервью РИА Новости, что 40% призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.

Ранее в феврале министр сообщала, что Минобрнауки России проводит "жесткую" поверку системы проведения олимпиад школьников после выявления низких результатов ЕГЭ у призеров олимпиад.

-

Заголовок: Первым классом. Как понять, готов ли ваш ребенок сесть за парту

Разделы сайта: Школьники

Тело:

В этом году в школу придут около 1 млн 800 тысяч первоклассников. Как родителям понять, готов ли ваш ребенок к школе? Стоит ли переучивать левшу? Что делать, если ребенок уже с первых дней отказывается идти в школу?

Значительно легче адаптируются те ученики, которые пришли в школу психологически готовыми. Но как это проверить?

1. Ребенок к первому классу уже умеет мыслить не образами, а понятиями.

- Например, предлагаем ребенку четыре слова: "самолет", "бабочка", "автобус", "автомобиль" и просим выбросить лишнее. Если ребенок говорит, что лишнее слово "бабочка", и может обобщить оставшиеся (назвать транспортом или машинами), это значит, зарождается умение мыслить понятиями, а не образами, ребенок понимает, что оставшиеся три слова объединяет понятие "транспорт". Это очень важно, ведь в школе малышу придется сталкиваться именно с абстрактными понятиями, которыми оперирует любая наука, - рассказывает научный сотрудник Центра исследований современного детства ВШЭ Анастасия Нисская.

2. Если ребенок готов к школе, ему становится интересно выполнять что-то по правилам. Например, в детском саду (допустим, по дороге из группы в музыкальный зал) он говорит соседу: "Воспитатель сказала, что надо идти с левой ноги, а ты идешь с правой!"

3. Еще один признак готовности - формирование адекватной (иными словами, сложной и реалистичной) самооценки: "Да, я самый маленький в группе, но я лучше всех могу лазить по канату".

4. Ребенок может управлять своим поведением, контролировать другого и себя. "Чаще всего обучение этому происходит в игре", - уточняет Анастасия Нисская.

Педагоги говорят: будущего первоклашку совершенно необязательно учить дома читать и писать.

5. К первому классу ребенок умеет высказываться, пусть и простыми предложениями.

- Для того чтобы ребенок шел в школу с желанием, родители должны ему приводить хорошие примеры из своего личного опыта, - вот мнение заслуженного учителя России, преподавателя начальных классов Сосновской школы N 1 Тамбовской области Ольги Мишуковой.

Никаких запугиваний двойками и домашними заданиями!

6. Первоклассник должен знать свои имя и фамилию, имена и отчества родителей, чем они занимаются. Хорошо, если может назвать времена года.

7. Ребенок готов к учебе, если умеет считать в пределах десяти, причем в прямом и обратном порядке, сравнивать предметы, разбираться, где верх, низ, право, лево.

Надо ли записывать первоклашку в продленку? "Да, в городах это палочка-выручалочка для родителей, - уверена педагог, - а вот заставлять спать детей днем, по-моему, не стоит. Не хочет ребенок тихий час - не надо. Утром лучше всего будить первоклашку за полчаса-час до занятий и постараться накормить завтраком. Если ребенок отказывается, надо дать с собой яблоко или бутерброд. Но только не деньги", - говорит педагог.

Важный вопрос - за какую парту посадят ваше чадо. Это решает учитель. Обычно подход простой: тех, кто поменьше ростом, - на первые, а кто повыше - на последние. Но если есть проблемы со зрением или слухом, то ребенка, какого бы он роста ни был, учитель обязан посадить за первую парту.

- "Не пойду в школу! Учительница плохая!"- и такое случается в первом классе. В такой ситуации надо собраться всем вместе - и ученику, и родителям, и учителю - и разобраться. Иногда перед учеником и извиниться не грех, - считает Ольга Мишукова. - Часто бывает, что причина - во взаимоотношениях с другими детьми. В школе, даже в начальной, может быть скрытая "дедовщина", когда травят кого-то из детей. В первом классе это уследить трудно, а в четвертом уже видно. Если ребенок попал в такую ситуацию, советую поменять школу, иначе его могут просто сломать.

К декабрю - январю первоклашка должен выучиться хорошо читать по слогам, знать прямой и обратный счет до 20, а также иметь базовые представления о времени, знать, что такое неделя, день, час. Хорошо, если к этому времени ребенок выучил в школе уже 5-6 стихотворений наизусть. Впрочем, Ольга Мишукова признает, что сейчас в классах часто бывают дети, которые испытывают сложности с чтением. Бывает, что ребенок и к третьему классу с трудом читает по слогам. Причина в том, что в классах теперь больше детей с отклонениями в развитии, хотя не все родители готовы это признать. Еще одна причина - на изучение азбуки в первом классе отводится слишком мало времени - всего три месяца.

- Психологи - за то, чтобы готовиться к школе традиционным образом - лепить, рисовать, развивать психомоторику. Многие педагоги считают, что в школу должен прийти ребенок, который уже умеет читать и даже писать. На изучение букв, составление слов и чтение отводится всего полгода. Со второго полугодия начинается работа с большими и сложными текстами. И дети, которые не были готовы к этому, оказываются в худшем положении, - признает профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева.

Как за последние 10 лет изменились первоклашки? Они стали общительнее, расчетливее и перестали любить книги, говорят учителя.

Конкретно

Что надо знать родителям первоклашек:

Оценок и домашних заданий нет.

В сентябре - октябре - по три урока в день, в ноябре - декабре - по четыре (продолжительность уроков - от 35 до 40 минут).

Дважды за урок - физкультурные минутки.

В феврале - дополнительные каникулы на неделю.

Что должен уметь ребенок ко 2-му классу школы:

Считать от 0 до 100, прибавлять и вычитать в пределах 100, решать простые задачи и уравнения, в том числе на увеличение и уменьшение, называть последующее и предыдущее числа.

Знать все буквы и звуки алфавита (ударные, безударные, гласные, согласные, твердые, мягкие, звонкие, глухие), правила переноса слов, различать слова с вопросами "кто?", "что?", писать предлоги со словами, слова с изученной орфограммой.

Мнение

Алла Орлова, дефектолог, учитель высшей категории, Москва:

- Ребенку с задержкой умственного развития перед школой обязательно надо дать элементарные навыки самообслуживания. Он должен уметь завязывать шнурки, застегивать пуговицы, отличать свою одежду от одежды других детей. Лучше для этого пришить специальные метки. Важный вопрос для таких детей - культура поведения за столом. Ребенок должен уметь пользоваться столовыми приборами.

Если ребенок может слушать хотя бы 5-10 минут - отлично. Полезно раскрашивать рисунки карандашом и стараться передавать естественные цвета. Условно говоря, пусть елка на рисунке будет зеленого цвета, а не желтого или оранжевого.Полезные советы

Донат Егоров, дизайнер:

- Если школьник настроен против форменной одежды, существуют компромиссы. Например, на юбках или платьях у девочек очень интересно смотрятся параллельные складки и дополнительные детали вроде карманов. Для мальчиков можно выбрать костюмы из тканей в полоску, сделать акцент на ярком галстуке. Во многих учебных заведениях позволяется разбавлять строгую форму какими-то трикотажными изделиями, подобная одежда также позволяет чувствовать себя комфортнее. В старших классах полезно ориентироваться на удачные примеры взрослой деловой одежды. Юношам наверняка понравятся солидные деловые аксессуары - наручные часы, галстук и, например, кожаная папка. Для девушек тоже можно найти варианты, основанные на деловом классическом стиле. Это и платья-футляры, и комплекты с А-образной юбкой. Модели могут иметь какую-то неброскую, но необычную отделку, например канты.

Авторитетно

Наталья Кляшева, учитель высшей категории:

- Единая школьная форма или элементы такой одежды (жилеты, рубашки, пиджаки с эмблемами и пр.) однозначно благоприятно влияют на организацию учебного процесса. Форменная одежда воспитывает чувство гордости, принадлежности к классу, школе, гимназии, и, кроме того, единообразие в одежде помогает не отвлекаться от учебного процесса. Часто в одном классе учатся дети разного социального уровня, у родителей могут быть разные взгляды на то, как нужно одевать детей. И тогда возможно такое буйство красок, стилей... При этом забывается, что школа - это место, где проявлять свои таланты, выделяться и становиться заметным нужно через иные качества.. Кроме того, школьники, независимо от возраста, очень эмоционально реагируют на внешний вид одноклассников, иногда сильно переживают, что сами не так нарядно одеты или что их родители не могут себе позволить покупать супермодную одежду.

Ирина Ивойлова -

Заголовок: Начинается прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первые классы общеобразовательных учреждений города Сургута на 2020/21 учебный год

Разделы сайта: Школьники

Тело:

16 декабря 2019 года издано постановление Администрации города № 9392 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования за конкретными территориями (микрорайонами) города на 2020 год»

Ознакомиться с перечнем образовательных учреждений, закрепленных за микрорайонами города, можно в прикрепленном файле.

Заявления о зачислении детей в 1-е классы принимаются с 08.00 часов (местного времени):

20 января 2020 года – в гимназии, лицеи, школы с углублённым изучением отдельных предметов.

30 января 2020 года – в СОШ № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 им. Сибирцева А.Н, СШ № 9, СШ № 12, № 15, 18 им. В.Я. Алексеева, № 19, № 20, № 22, № 24, № 25, № 26, № 29, СШ № 31, № 32, № 44, № 45, «Сургутскую технологическую школу», НШ № 30, «Перспектива», «Прогимназия», за которыми закреплены конкретные микрорайоны города.

Минимальный пакет документов, необходимых для зачисления ребенка в 1-й класс, включает:

- паспорт родителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий проживание (пребывание) ребёнка на закрепленной территории.

Данный список может быть увеличен в связи с наличием у заявителя первоочередного (преимущественного) права приема на обучение, иностранного гражданства, права представлять законные интересы ребенка и т.д.

Ознакомиться с полным перечнем документов необходимо в правилах приема в учреждение, которые размещены на официальном сайте в разделе «Документы».

Заявления будут приниматься в том числе в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг (далее – портал госуслуг) по адресу www.gosuslugi.ru.

ВНИМАНИЕ! Подать заявление о зачислении на портале госуслуг смогут только зарегистрированные пользователи портала с подтвержденной учетной записью (инструкция по регистрации размещена на официальном портале Администрации города на странице департамента образования в разделе «Общее образование» / «Прием в первые классы»).

Родителям РЕКОМЕНДУЕТСЯ заблаговременно: