Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Сургут • Разделы — Развитие, методики

В Белоярском завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2018». С 12 по 15 марта 52 педагога состязались в номинациях «Учитель года – 2018» (19 участников), «Сердце отдаю детям – 2018» (9 участников), «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» (14 участников), «Учитель родного языка и литературы – 2018» (4 участника), «Педагог-психолог года – 2018» (6 участников). Задачей представителей профессии было не только продемонстрировать глубокое знание своей деятельности, но и проявить творческий подход к работе. В рамках конкурсных испытаний участники посещали мастер-классы, рассуждали о будущем образования в современном мире, обсуждали передовые методики и технологии преподавания. По результатам конкурсов, победителями стали: - в номинации «Учитель года – 2018» - учитель иностранных языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Екатерина Колесникова (г. Сургут); - в номинации «Сердце отдаю детям - 2018» - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение» Наталья Эйхвальд (Октябрьский район); - в номинации «Педагог-психолог года – 2018» - педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №77 «Бусинка» Оксана Тихонова (г. Сургут); - в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Берёзка» Регина Андреева (г. Сургут); - в номинации «Учитель родного языка и литературы – 2018» - педагог дополнительного образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» Анастасия Вахат (Белоярский район). Впереди у победителей – всероссийские конкурсы профессионального мастерства. Служба информации

|

=Материал опубликован 16.03.2018

Сургут • Разделы — Школьники — Развитие, методики

Фото: архив СургутИнформ-ТВ История о материнской любви и Родине. Театр актера и куклы «Петрушка» представил премьеру трогательного спектакля «Ваня Датский». Это рассказ о юноше, который 20 лет путешествовал, но не смог найти ничего ближе, чем родной архангельский городок. Там его все это время его ждала мама. Первые зрителями постановки стали ученики гимназии Салманова. Новый спектакль театра «Петрушка» стал продолжением проекта «Внеклассное чтение». Его проводят департамент образования и комитет по культуре. «Внеклассное чтение» – это серия камерных спектаклей по произведениям, которые школьники изучают на литературе. «Это очень важно, когда ребенок читает, и прочитав книгу, мы пытаемся ее оживить. Мы хотим у ребенка вызвать эмоции воображения, эмоции представления — живая эмоция, которую дарит театр. Потому что очень важно прочитать и по-своему увидеть, а еще очень, мне кажется, важно, когда ребенку разыграть литературный материал и через спектакль задеть за живое, и вызвать у него эти чувства и эмоции, которые может подарить только театр кукол», — считает Алена Блинова, директор театра актера и куклы «Петрушка». |

=Материал опубликован 16.03.2018

Сургут • Разделы — Творим добро / Органы опеки

Приглашаем Вас 09.04.2018 года в 18-00 часов на ежегодное общегородское собрание для опекунов, попечителей, приемных родителей на тему: «Защита прав и законных интересов подопечных, ответственность опекунов, попечителей, приемных родителей и органов опеки и попечительства». Собрание состоится в малом зале муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» по адресу: улица Энгельса, дом 18. Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 52-28-87,52-28-86, 52-28-56, 52-28-55, 52-28-54. Управление по опеке и попечительству

Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru |

=Материал опубликован 16.03.2018

Сургут • Разделы — Школьники

фото in-news.ru Мероприятие проводится на базе Сургутского колледжа русской культуры с конца прошлого века. Как сохранить русскую культуру? На этот вопрос пытались ответить участники окружной конференции «Знаменские чтения. Интеллектуальный ресурс нации: традиции и инновации». Мероприятие проходит на базе Сургутского колледжа русской культуры с конца прошлого века. За эти годы в стенах учебного заведения побывали ученые, краеведы, ученики Аркадия Знаменского со всего мира. Сегодня здесь заслушали доклады о воспитании региональной личности, взаимосвязи науки и искусства, перспективах высшего образования по специальности «Звукорежиссура» и даже космических проектах. На открытии конференции глава Сургута Вадим Шувалов вручил окружную премию за вклад в социально-экономическое развитие Югры Екатерине Лоншаковой. Параллельно с докладами деятелей науки в колледже прошли выставки и ученические чтения. Школьники младшего и среднего звена, а также их преподаватели поделились своим видением положения русской культуры в современном обществе. Ребята рассказали о понимании основных качеств, которыми должен обладать сегодня человек. Темы докладов продолжают традиции Аркадия Знаменского – математика, композитора, просветителя и педагога многих ученых. Именно он в течение сорока лет создавал в Сургуте систему образования и утверждал понимание важности сохранения идеалов русской культуры. Наталья Степанова

|

=Материал опубликован 16.03.2018

Сургут • Разделы — Развитие, методики

Фото: архив СургутИнформ-ТВ Хайтек-цех, нано-биоквантум, энерджи-квантум. Все это трудно произносимо и понимаемо мной, как человеком, который в своем детстве делил конструкторы только на металлические, деревянные и пластмассовые. Боюсь, еще немного, и я с трудом буду понимать своих детей, которые относятся к поколению, которое чувствует себя очень естественно во всех этих «квантумах». Поэтому и открытия в Сургуте первого кванториума больше всего ждут именно дети. Новый объект обещают подарить им к первому сентября. А на этой неделе прошла общественная приемка объекта. Оценить потенциал детского технопарка лично приехала губернатор Югры Наталья Комарова. Это уже четвертый кванториум в регионе, но сургутский, надо сказать, будет самым крупным. Детям отдали 2 тысячи квадратных метров площадей и 270 миллионов рублей — на оборудование. «Мы будем вам очень благодарны, если вы подготовите детей, ориентирующихся в новых, нестандартных видах деятельности», — обратилась к сотрудникам губернатор. Действительно, раньше, в советское время, дети занимались в Домах пионеров и Юных техников, главной задачей которых все же было наполнить пользой досуг школьников. Сейчас стоит другая задача, более прагматичная, если хотите. Когда дети в детском саду не просто играют в лего, а собирают из него модели роботов-помощников, а школьники моделируют медицинские протезы и руки-манипуляторы, это уже говорит о многом. Молодежь сама торопится в инновационное будущее. Главное — дать ей возможность поскорее в него попасть. Но, к сожалению, взрослые не торопятся внедрять наработки в жизнь. То ли всерьез не воспринимают детские изобретения, то ли просто о них не знают. Выстроить эту цепочку и дать детям пространство для реализации своих проектов как раз и призван помочь кванториум. В Нефтеюганске, например, детский технопарк открылся еще в 2015 году. И уже заручился поддержкой и ученых из Королева, и промышленников из Ульяновска. «Для того, чтобы ребенок понимал, что он трудится не просто так, и не в стол, есть вот эта сеть всероссийская кванторумов. Как пример. В Ульяновске расположен завод Туполева, авиакомпания „Волга -Днепр“, это единственная компания в мире, у который парк «русланов» — огромных самолетов. Они сегодня налаживают сотрудничество с кванториумом, и, будучи в одной сети детских технопарков, мы можем детей из Нефтеюганска и их проект ретранслировать туда, в Ульяновск, чтобы его забрали там на производство», -рассказывает Андрей Сакаро, начальник отдела развития детских технопарков кванториум АУ «Региональный молодежный центр». Хочется верить, что с появлением кванториума, юные сургутские изобретатели не просто обретут собственное помещение, а смогут создать настоящую среду для научных разработок, а главное, их дальнейшего массового производства и выхода на рынок. Какие перспективы для сургутян откроет появление кванториума? О таком суперсовременном и полезном оборудовании сургутские кулибины не могли и мечтать. Одних только 3D-принтеров в кванториуме — с десяток. Они могут напечатать любую деталь. Здесь есть все, чтобы воплотить в жизнь практически любую инженерную идею. Оборудование позволяет не только спроектировать и собрать модель, но и апробировать ее в действии. Как рассказывают юные робототехники, именно такой базы и не хватало при подготовке к соревнованиям и во время научных изысканий. «Прототипирование, разработка различных деталей устройств на 3D-принтерах дают также дополнительные возможности в дизайнерском плане, в инженерном плане, позволяют создавать то, что невозможно создать другими методами. У меня возникло уже несколько идей, которые я бы хотел реализовать и приходить сюда заниматься во всех квантумах. Очень большая перспектива, очень интересно, и вполне возможно, что устроюсь сюда работать», — планирует Денис Власов, бронзовый призер национального чемпионата «Профессионалы будущего» по методике Junior Skills. Сургутский кванториум станет самым крупным в Югре. В детском технопарке будет работать 8 так называемых квантумов, то есть, направлений. Причем, подбирали их с учетом природных особенностей региона и запросов градообразующих предприятий. В этих классах юные гении будут искать альтернативные источники энергии или морозоустойчивые строительные материалы, разрабатывать приложения для школьников, изобретать роботов, которые пригодятся на различных нефте- и газопроизводствах. Образовательная программа построена таким образом, что даже теорию дети будут постигать на практике. Ведь задача кванториума — готовить специалистов будущего. Здесь уже с малых лет начнут готовить достойную смену местным нефтяникам, газовикам и энергетикам. Кванториум должен будет стать той самой кузницей кадров для крупных предприятий Югры. «Задача — выстроить непрерывный профессиональный рост, взаимодействие с университетами, для того, чтобы они видели: сегодня все больше и чаще происходит, что ребята, зная свою востребованность и видя перспективы своего профессионального роста, здесь, на местах, на предприятиях будут заинтересованы, чтобы здесь оставаться трудиться», — считает Анна Томазова, директор департамента образования Администрации Сургута. Помимо знаний ИТ-технологий, выпускники кванториума овладеют и предпринимательскими навыками. Юных инженеров научат не только создавать востребованный продукт, но и знать, как его потом реализовать. «Нет задачи изучить программирование ради программирования. Что бы ни делал ребенок, эта работа должна быть направлена на создание какого-то проекта, конечного продукта. Если робот, то он должен быть запрограммирован, чтобы выполнить другую какую-то работу. Если это нанобиотехнологии мы изучаем, если это йогурт, например, он должен быть полезен для человека. Если это строительный материал, он должен быть легким, гибким», — поясняет Татьяна Андроник, директор МАОУ ДО «Технополис». В перспективе кванториум даже сможет начать зарабатывать и выйти на самоокупаемость. Высокотехнологичное оборудование позволит в будущем юным стивам джобсам и биллам гейтсам выполнять заказы предприятий. К слову, такая практика для детских технопарков совсем не нова. По соседству в Нефтеюганске уже занимаются разработкой нескольких проектов, которые заинтересуют ученых из Сколково. «У кванториумов отработана система получения товарных знаков, система выдачи даже патентов детских на изобретение. И, безусловно, оттачивается с каждым днем технология внедрения этих проектов в реальный сектор нашей экономики», — отметил Андрей Сакаро. Появление в Сургуте кванториума — один из первых шагов, ведущих к тому, чтобы перспективная молодежь пыталась найти себя именно здесь, в этом регионе. Осталось только отладить всю систему подготовки кадров — начиная от школы и заканчивая производством. Впрочем, до уровня Кремниевой Долины нам еще пока далеко… Юлия Шадевская, Анастасия Аладинская

|

=Материал опубликован 16.03.2018

Сургут • Разделы — Школьники

Фото: ТК Регион

В этом году впервые при проведении ЕГЭ будет применена технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории. Самые популярные предметы по выбору среди выпускников 11 классов – обществознание и математика профильного уровня. А вот меньше всего школьников будут сдавать ЕГЭ по литературе и географии. Об этом журналистам рассказала Анна Томазова, директор департамента образования Сургута. Встречу посвятили подготовке к государственной итоговой аттестации. Досрочный период у 11-классников стартует 21 марта, основной начнется с 28 мая. Проверять свои знания почти две с половиной тысячи человек будут в восьми пунктах проведения экзаменов. Все они оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами, системами видеонаблюдения, аппаратурой для подавления сигналов сотовой связи. Анна Томазова напомнила, что за нарушение правил сдачи ЕГЭ выпускнику грозит удаление с экзамена и, как следствие, возможность получить аттестат окажется под угрозой. «Процедура проведения ЕГЭ жестко регламентирована. Но все эти требования разработаны для того, чтобы обеспечить надежность, объективность и абсолютно равные условия в целом, не только в Сургуте, но и в РФ, потому что результатом будет потом поступление в вузы. И очень важно, чтобы эти результаты были надежными, объективными и давали возможность действительно конкурировать потом при поступлении в вузы», – отметила директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова. В этом году впервые при проведении ЕГЭ будет применена технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории. Организаторы прямо перед выпускниками подготовят полный пакет документов – это контрольно-измерительные материалы, бланки регистрации, бланки ответов, основные и дополнительные. Также Анна Томазова сообщила, что во всех аудиториях будет стоять запасное оборудование, чтобы не было технических накладок. Что касается девятиклассников, то в 2018-м государственную итоговую аттестацию пройдут почти четыре тысячи человек. Сдавать экзамены они начнут с 25 мая. Им предстоит проверить знания по четырем предметам. Два из них обязательны – это русский язык и математика, и два по выбору. «Выбор предметов выпускников в 9 классе еще связан с намерениями, перспективами продолжения образования наших выпускников. Здесь, конечно, как и у 11-классников, преобладает обществознание, тоже достаточно популярный предмет. Но если мы посмотрим в процентном отношении, то серьезный выбор получает информатика, и в отличие от 11-классников достаточно большой популярностью пользуется география», – отметила Анна Томазова. Дарья Давыдова

|

=Материал опубликован 16.03.2018

Shutterstock.com Питание ребенка — одна из важнейших забот родителей. Если кроха не ест, для многих это настоящая трагедия. Немало копий было сломано и в спорах о принудительном кормлении малышей. Родителям (и тем более — старшему поколению, т. е. бабушкам) кажется, что ребенок постоянно плохо ест, любит не те продукты и т. д. В результате регулярно возникают кухонные войны. Дети отказываются есть те или иные продукты и блюда, родители настаивают. Кроме того, нередко люди стараются накормить свое чадо просто не по возрасту. О том, в каком возрасте какие продукты следует давать ребенку и стоит ли его принуждать, АиФ.ru рассказала врач-педиатр Татьяна Буцкая.

Ребенок до полугодаЛучшее питание для младенца в первые полгода жизни — это грудное молоко. Оно обеспечивает малыша всем необходимым, даже водой, поэтому необходимости в допаивании ребенка нет. Однако, если у мамы по каким-то причинам нет молока, это не беда. Сейчас на рынке детского питания существует огромное количество смесей. Есть молочные (из коровьего или козьего молока) и безмолочные (соевое, миндальное), максимально адаптированные к грудному молоку или частично, базовые, профилактические и лечебные, а также пресные и кислые, сухие и жидкие. Если возникла потребность в смеси, нужно проконсультироваться с детским врачом. Он посоветует оптимальный продукт с учетом возрастных и индивидуальных особенностей крохи. Важно помнить:

От 6 месяцев до 1 годаПо мере взросления кроха нуждается в прикорме. Если у младенца есть дефицит массы, расширение рациона желательно начать с безглютеновых каш (рис, гречка, кукуруза). Если у малыша проблемы со стулом, предпочтение лучше отдать овощам (кабачки, брокколи, цветная капуста). Прикорм нужно вводить очень осторожно: в случае появления аллергической реакции новый продукт нужно исключить из меню.

Ребенок от 1 до 2 летВ этом возрасте в рационе ребенка обязательно должны быть крупы, бобовые, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, сливочное и растительное масла, хлеб, а также фрукты и овощи. Нежелательны в меню малыша до 2 лет сдобные булочки, крекеры, заварные пирожные, вафли и прочие продукты, в которых есть маргарин и разрыхлители. Все они серьезно перегружают желудочно-кишечный тракт. Ребенок от 2 до 3 летПока ребенку не исполнится 3 лет, из его меню рекомендуется исключить:

Cледите за формированием у малыша правильных пищевых привычек:

Ребенок старше 3 летЗапретов в этом возрасте становится все меньше, но они должны быть.

Не стоит и пичкать малыша. Ведь это может негативно сказаться как на физической, так и на моральной стороне ребенка. У крохи может развиться неприязнь к еде, а во многих случаях насильное кормление приводит к избытку веса. Лучше продумывать меню с учетом вкусовых пристрастий малыша и стараться сделать детские блюда более яркими, красочными и интересными, чтобы у ребенка было желание их попробовать самостоятельно. Анна Шатохина

|

=Материал опубликован 15.03.2018

Сургут • Разделы — Школьники

Автор фото: edu-surgut.ru Сургутские прогимназисты придумали, как решить проблему нарушения экосреды водохранилищ тепловых электростанций, к примеру, таких, как сургутские ГРЭС. Универсальный очиститель воды УниЭкоГидроЧист, который работает на ветрогенераторе, команда начальной школы «Прогимназия» представила на десятом по счету всероссийском технологическом фестивале «РобоФест – 2018». Он накануне завершился в Москве. Команда Прогимназии получила название «ЭКОэнергята», в ее состав вошли Софья Плетнева, Павел Васильев, Кристина Усманова и Владислав Вяткин; руководитель – Евгения Добрина. Изобретение младших школьников победило в номинации «Системный подход» – ребята создали действующую модель электростанции, которая оснащена специальным устройством, позволяющим перекрывать лопасти турбины во время нереста, что способствует сохранению экологической системы водоемов, - сообщает департамент образования администрации Сургута. В этом году в фестивале приняли участие около 7,5 тысяч человек – это 1800 команд из 74 регионов России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. «РобоФест» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет. Сургут участвовал в фестивале четырьмя командами от трех учебных заведений – начальной школы «Прогимназия», гимназии им. Фармана Салманова, и две группы молодых изобретателей отправил на мероприятие естественно-научный лицей. Команда «Tigers» естественно-научного лицея (Никита Елистратов, Святослав Постолов, Андрей Паук; руководитель – Дмитрий Ермолаев) заняла второе место в направлении Vex Robotics: участникам соревнований надо было набрать наибольшее количество очков, рационально распределив конусы на поле, на котором находятся роботы команд. Команда гимназии имени Ф.К. Салманова «Салмановцы» (Кирилл Шутов, Николай Егоров; руководитель – Дмитрий Филиппов) также показала высокий результат, до призового места ей не хватило совсем немного – она заняла третье место в общем рейтинге команд. Сургутская трибуна

Маргарита Стройнова |

=Материал опубликован 15.03.2018

Сургут • Разделы — Развитие, методики

Академия танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург) приглашает на просмотр талантливых детей от 6-13 лет! Просмотры состоятся 17 марта, время: 17:00. Место: БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 (ауд. 24). Родителям необходимо иметь паспорт. Телефон для справок и записи: 8(812) 988 57 19. Запись на экзамены по электронной почте Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка. Академия танца Бориса Эйфмана: информационная справкаСанкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» создано Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Б. Я. Эйфмана. Основная цель Академия танца поддержать талантливых детей, создать в России инновационную систему подготовки и воспитания танцовщика XXI века. В Академии дети смогут получить полноценное образование и профессиональную подготовку, аналогов которой в России не существует. Принципиальная новизна Академии танца

Оснащение Академии:

Обучение и проживание для всех, поступивших в Академию бесплатно! Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru |

=Материал опубликован 15.03.2018

Сургут • Разделы — Роды — Новорожденный — Здоровье

Фото: архив СургутИнформ-ТВ Сургутский перинатальный центр на проспекте Пролетарском будет достроен к концу лета. Об этом журналистам рассказали сегодня во время пресс-тура по объекту. Сейчас частный партнер — компания «ВИС», полностью завершила возведение медицинских и хозяйственных корпусов. В зданиях установлены оконные блоки, лифты, выполнено утепление и отделка стен, проведены и подключены все инженерные сети. «У нас строительство сейчас в завершающей фазе. То есть, идет отделка, обустройство инженерных систем в зданиях. Мы планируем к осени закончить и начнем монтировать оборудование медицинское. Мы идем с опережением от нормативных сроков строительства, потому что нормативные сроки строительства такого объекта — более 7 лет. Как вы знаете, мы это делаем в три с небольшим», — напомнил Семен Прокофьев, генеральный директор ООО «ВИС-Инфраструктура». По мнению югорских властей, такая форма взаимоотношений между властью и бизнесом просто обязывает частного инвестора применять качественные материалы, чтобы в дальнейшем снизить свои же риски, которые могут возникнуть при эксплуатации. Добавлю, что новый перинатальный центр будет оснащен современным оборудованием. Например, там появится рентгенохирургическая операционная. На базе клиники будет создана кафедра акушерства и гинекологии. Как заявлялось ранее, перинатальный центр станет уникальным не только для региона, но и для России в целом. «Все-таки про аналоги учреждений. Здесь, наверное, что отличает в первую очередь — то, что здесь будет очень серьезно представлена медицинская реабилитация не только новорожденных, но и детей до 4-х лет. Мы много слышим и говорим о том, что научились и пятисот, и семисотграммовых выхаживать, но для того, чтобы их выходить, нужна не только интенсивная медицинская помощь в течение первых недель и месяцев. На самом деле, иногда нужны годы, для того, чтобы этот ребенок стал полноценным членом общества. Поэтому, возможности для такого и обследования и лечения ребятишек, не только в период новорожденности, но и первые годы жизни, они здесь заложены», — отметил Алексей Добровольцев, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры. Сергей Зотов

|

=Материал опубликован 15.03.2018

Разделы — Развитие, методики — Всё про садики (УДОУ)

Каждая пятая семья россиян не может записать ребенка в ясли. Речь идет о малышах до 3 лет. По словам заместителя министра образования и науки России Валентины Переверзевой, обеспеченность местами в яслях составляет примерно 80 процентов. Самая тяжелая ситуация на Северном Кавказе - в Дагестане, Ингушетии, Бурятии, Новосибирской области. Почему так остро вдруг встал вопрос с яслями? Часть зданий в свое время была отчуждена или передана для детских садов. Там ситуацию удалось выправить. Очереди в детские сады почти нет, и дошкольное образование у нас на высоком уровне. Но зато обострилась проблема с ясельными группами. Правительство России утвердило правила распределения субсидий на создание новых мест в яслях и детских садах и изменения в госпрограмму "Развитие образования". Регионы на условиях софинансирования получат в 2018 и 2019 годах по 24, 5 млрд рублей на создание мест в ясельных группах для детей до 3 лет. Кроме того, в программу "Развитие образования" вносятся изменения и дополнения, касающиеся создания новых мест в школах, создания комфортной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, поддержки программ естественно-научного и технического творчества. Деньги, выделенные регионам на создание новых мест в школах, можно будет потратить на модернизацию, покупку или выкуп зданий, проведение капитального ремонта, оснащение помещений, поддержку негосударственного сектора, повышение квалификации. Особо оговорено, что при строительстве должна использоваться типовая проектная документация, что, безусловно, удешевит все работы. Регионы обязаны внимательно отнестись к соблюдению санитарно-гигиенических требований для пристроев и зданий, где учатся или будут учиться дети. Зданий без элементарных удобств, канализации и водопровода быть не должно. За стройкой и ремонтом, которые пойдут за счет субсидий регионам, будет вестись круглосуточное онлайн-наблюдение с трансляцией в Интернете. Школы, которые показывают низкие результаты , получат дополнительные средства на поддержку и развитие. А колледжам и техникумам добавят денег на создание комфортной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Ивойлова

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Разделы — Материнский капитал

Рождение второго ребенка в семье вовсе не означает, что мама, гражданин России, получит положенный ей по закону материнский капитал. Иногда доходит до того, что уже выданный сертификат пытаются вернуть с помощью прокуратуры. А как быть, если отец остался с детьми один, без матери, сможет ли он рассчитывать на "семейный" капитал? Эти непростые вопросы обсудили участники специально созданной рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка. - Программа материнского капитала доказала свою эффективность, - говорит главный детский обмудсмен Анна Кузнецова. - Она продлена до 2021 года и, уверена, будет совершенствоваться и дальше. Есть ряд вопросов, которые возникают в ходе ее реализации и которые еще предстоит разрешить. Анна Кузнецова напомнила о неприятной ситуации, в которой оказались 60 жительниц Новосибирской области, бывшие граждане Казахстана, приехавшие в Россию по программе переселения соотечественников. Все они имеют по двое и больше детей, получили российское гражданство, а вместе с ним и право на материнский капитал. Но вдруг они стали получать иски от прокуратуры о признании сертификатов недействительными. Дело в том, что их дети не были гражданами России с рождения, а по действующему закону на материнский капитал могут рассчитывать граждане РФ, чьи дети имеют гражданство России со дня своего рождения. - Нам необходимо добиться согласованной позиции всех вовлеченных ведомств по вопросам выплаты материнского капитала, чтобы семьи с детьми не оказывались в заложниках у системы, - добавила Анна Кузнецова. По ее словам, из-за необдуманных действий чиновников у одной из семей из-за подобного иска сорвалась сделка по уже одобренной ипотеке. Детского омбудсмена поддержала и председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Она напомнила, для получения материнского капитала необходимо выполнение двух обязательных условий: российское гражданство у мамы и рождение двоих детей. - Когда российское гражданство получено, не важно, - подчеркнула она. Решить эту проблему в ближайшее время должен минтруд, который готовит специальное постановление. После того как документ зарегистрируют в минюсте, эти правила начнут действовать по всей стране. По закону в случае смерти матери право на получение материнского или, как теперь чаще называют, семейного капитала переходит к отцу. Однако закон дал сбой, когда отцам-одиночкам из Республики Крым после вступления полуострова в состав России стали отказывать в этом праве. За ответственных пап вступилась Анна Кузнецова, и в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о том, что материнский капитал также будет выдаваться отцам-одиночкам в случае смерти матери в период с 2004 года по март 2014 года. Напомним, что в 2017 году размер маткапитала составлял 453 тысячи рублей. Наталья Лебедева

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Разделы → Воспитание

фото с сайта ya-roditel.ru Мы живем в обществе, и правила, принятые в нем и сформированные за долгое время, соблюдать необходимо, чтобы всем было комфортно. Все чаще и чаще мы сталкиваемся с детской невоспитанностью, да и со взрослой, к сожалению, тоже. Дети не умеют здороваться, громко кричат в общественных местах, грубят старшим, берут без спроса чужие вещи, подростки разговаривают матом... И это только часть повсеместно наблюдаемого неэтичного поведения. Часто это происходит под умиленные улыбки родителей. Кажется, что невоспитанность детей скоро может стать настоящим «стихийным бедствием». Почему родители позволяют детям не соблюдать правила поведения?1. Родители не знают правил поведения, а значит, не могут научить этому детей. К сожалению, многим взрослым невдомек, что поведение в общественных местах подчиняется определенным правилам и нормам. 2. Попустительское отношение к детям. Гораздо проще спрятаться за дисплеем телефона и разговором с подругами, чем постоянно контролировать поведение ребенка. Ответственное родительство – это непрерывный тяжелый труд, который, видимо, многим не по силам. 3. Отсутствие родительского авторитета. Многие родители не делают замечаний своим детям только потому, что заранее знают: ребенок их не послушает и нагрубит, а окружающие заметят это. Куда удобнее выглядеть равнодушным. 4. Подмена истинных понятий. Каким-то образом в обществе стала происходить подмена понятий: бестактность стали называть прямолинейностью, агрессивность и невоспитанность – гиперактивностью, а жадность – деловитостью. Родителям удобнее сказать о своем ребенке, что он прямолинейный, деловитый и гиперактивный. При этом они скрывают или сами не осознают, что в их семье растет бестактный, невоспитанный, жадный, агрессивный ребенок. 5. Родители оттягивают неприятные и трудные моменты воспитания до критического состояния, считая, что нагружать ребенка правилами и лишать его беззаботного детства не нужно. Когда избалованный, неблагодарный, не знающий элементарных правил поведения ребенок делает только то, что хочет, изменить ситуацию уже крайне трудно. Как учить детей этикетуПрежде всего, правила этикета – хорошая привычка уважительно относиться к людям в разных ситуациях. Учить детей этикету надо с раннего возраста, чтобы эти привычки укоренились. Золотое правило обучения – личный пример родителей. При этом важно всегда соблюдать нормы и правила поведения, не давая себе возможности расслабляться. Дети с раннего детства копируют поведение близких людей. Поэтому очень важно, чтобы родители постоянно контролировали свое поведение. Правила этикета для родителейСтарайтесь не повышать голос в семье и тем более нельзя кричать. Выясняйте отношения между собой наедине, без детей. Перед тем, как войти в комнату ребенка, постучите. Тогда и дети никогда не войдут без стука в вашу комнату или чужой кабинет. Приучайте к тому, что у всех есть личное пространство – и у вас, и у ребенка. Не ройтесь в личных вещах детей и не берите ничего без их согласия. Некоторые родители считают, что они вправе просматривать карманы и портфель, телефон и планшет, копаться в вещах. И это неправильно. Даже при необходимости стирки вещей попросите ребенка принести их и самому проверить карманы. Не читайте чужих писем. Даже если вы уверены, что там нет ничего особенного, дождитесь адресата и поинтересуйтесь, что в письме. Не ройтесь в личной переписке детей в интернете. Постоянно практикуйте совместные ужины и обеды, при этом соблюдайте все правила этикета за столом. Учите детей пользоваться столовыми приборами, пресекайте попытки говорить с набитым ртом. Изучите правила столового этикета и строго соблюдайте их, показывая личный пример своим детям. Учите детей уважать чужой труд, начиная с труда близких ему людей – его родителей. Учите детей слушать и слышать. Очень важно, чтобы дети не перебивали других, не вмешивались в разговор взрослых. Не критикуйте детей при посторонних, не позволяйте им обсуждать других детей и сплетничать. Нужно также пресекать попытки ябедничества. Соблюдайте речевой этикет и напоминайте о нем детям. Такие простые слова, как «спасибо», «пожалуйста», «извините», «доброе утро», «спокойной ночи» и т. д., должны стать нормой жизни. Отдельно хочется отметить гостевой этикет. Родителям необходимо соблюдать его правила и учить этим правилам детей:

Важно также соблюдать гостевой этикет, принимая гостей в своем доме: встречать пришедших с улыбкой, благодарить за подарки и т. д. Однако, прививая правила этикета, нужно избегать нотаций и назиданий. Маленьких детей родители должны учить на личном примере, игрой и подсказкой, а более старших – легким напоминанием. Важна также мотивация ребенка – подросткам нужно объяснить важность усвоенного этикета для его будущего. Хвалите ребенка за правильное поведение, особенно если некоторые правила ему долго не давались. Если где-то на ваших глазах некультурно ведет себя другой ребенок, не осуждайте его, а скажите, как стыдно теперь его родителям. Усвоение правил этикета – не таблица умножения. Нормы поведения не требуют зубрежки и порицаний. Это постоянный труд родителей над собой. Только в этом случае дети усвоят правила прочно, а их соблюдение не будет требовать от них постоянного напряжения. Светлана Садова

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Разделы → Школьники → Подростки → Психология

фото с сайта ya-roditel.ru Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения. Несмотря на то, что в России об этом явлении заговорили совсем недавно, за рубежом случаи стрельбы в школе известны с начала XX века. Еще в 1927 году в США в результате массового расстрела в школе погибли 44 человека, 56 получили тяжелые травмы. С тех пор можно проследить четкую тенденцию: случаи стрельбы в школе получают свое распространение на территории всего мира. Первый в России громкий случай вооруженного нападения подростка на педагога произошел в 2014 году, когда ученик московской школы застрелил учителя географии и полицейского, прибывшего на место происшествия, а также взял в заложники одноклассников. После этого СМИ стали всё чаще писать о стрельбе в школах, а в 2018 году случилось аж два инцидента за одну неделю. Сначала в Перми двое подростков ранили холодным оружием 15 человек в школе, затем в Улан-Удэ вооруженный топором школьник нанес травмы учительнице и нескольким ученикам, а также поджег классную комнату. После таких вопиющих случаев в прессе появилось новое определение – «субкультура Колумбайн». «Колумбайн» – это название школы в США, в которой в 1999 году произошло самое громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Тогда в результате стрельбы погибли 13 человек. Этот случай получил широкий общественный резонанс, а трагические события легли в основу сценария нескольких художественных фильмов – «Класс», «Слон», «Боулинг для Колумбины» и др. К сожалению, у подростков, устроивших тогда стрельбу в школе, появились последователи, которые стали повторять такие страшные поступки. Синдром Вертера – научное название подражательных убийств и самоубийств. Давно известна закономерность: как только случается громкое, вопиющее, необычное убийство или самоубийство, тут же начинается волна точно таких же – подражательных. Подростки наиболее подвержены влиянию, поэтому часто совершают поступки, аналогичные тем, о которых прочитали в книге или журнале, узнали из Интернета. Именно по этой причине субкультура «Колумбайн» так быстро набрала обороты и получила немалое количество последователей. Причины, по которым дети совершают скулшутингТак что же происходит с детьми, почему они берут в руки оружие и идут расстреливать одноклассников? Общество навешивает ярлыки и обвиняет во всем Интернет, социальные сети, компьютерные игры, боевики и множество чего еще, забывая о главном. Для того, чтобы человек совершил противоправное действие, направленное против жизни и здоровья себя или окружающих, он должен находиться в особом состоянии, которое обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов. К внешним можно отнести конфликтную обстановку внутри семьи, нарушенную коммуникацию в школе со сверстниками или педагогами, длительное социальное неблагополучие и т. д. Внутренние факторы – это затяжное депрессивное состояние, ведомость, незрелость, внушаемость и т.д. При совокупности перечисленных выше факторов СМИ, видеоигры, социальные сети могут явиться триггером, своеобразным спусковым крючком в совершении какого-либо страшного поступка. Не стоит забывать о том, что на каждого совершившего правонарушение подростка оказывал влияние целый ряд факторов, и не все они возникли сиюминутно. В большинстве случаев многие факторы оказывали свое влияние пролонгированно, то есть воздействовали на психику ребенка и его поведение на протяжении длительного периода, возможно, и всей жизни. На что родителям следует обратить вниманиеВнутрисемейные отношенияСемейный уклад – базис для любого ребенка. Именно в семье он получает информацию об окружающем мире, развивается. Родители являются первым и главным авторитетом в глазах ребенка, а семейные традиции и правила представляются ребенку самыми правильными. Дети, воспитывающиеся в семьях, где царит недоверие, насилие и жестокость, несут подобную схему общения в общество. Стоит заметить, что в России нападения чаще совершаются с использованием холодного оружия. Это объясняется тем, что в нашей стране огнестрельное оружие не легализовано – нож подростку достать проще, чем пистолет. Проявление подростком агрессииАгрессия в подростковом возрасте является практически типичной поведенческой особенностью. В большинстве случаев за повышенной агрессивностью подростка стоит защитный механизм, который срабатывает, чтобы защититься от окружающего мира. Стоит заметить, что агрессия бывает и пассивной, внутренней, при этом внешне подросток остается спокойным. Практически про всех «школьных стрелков» одноклассники потом говорили: «Он был такой тихий – мы и предположить не могли, что он на такое способен!» Такая пассивная агрессивность может появиться, если подростку не хватает внимания родителей, которые не интересуются его жизнью, увлечениями, проблемами, а также из-за игнорирования его сверстниками.

В подростковом возрасте общение со сверстниками приобретает первостепенное значение. В этот период подростки часто меняют друзей, ища «свою компанию» – ту, в которой будут приниматься переживания и установки подростка. Если общения нет или с ним имеются проблемы, то у подростка можно наблюдать появление серьезных психологических проблем. Задача родителей – помочь ребенку решить проблему общения со сверстниками, определить причину возникновения разногласий. Психологические травмыЕсли вспомнить резонансный случай стрельбы в школе «Колумбайн», то можно проследить четкую тенденцию: подростки, расстрелявшие своих одноклассников, являлись жертвами буллинга – травли в школе, которая продолжалась достаточно долгое время. Безусловно, такая ситуация психологического (и физического) насилия не могла не оставить свой отпечаток на психике детей – они были психологически травмированы, и эта травма ежедневно влияла на их психологическое состояние и вызывала некие поведенческие особенности. Травля может быть прямой – когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают деньги, а может быть и косвенной – распространение слухов и сплетен, бойкотирование, манипуляция дружбой («Если ты дружишь с ней, мы с тобой не друзья»).

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтверждает, что школьные стрелки нередко имеют психиатрические диагнозы. Стоит заметить, что диагноз не является причиной такого страшного поступка, как скулшутинг. К сожалению, многие родители, опасаясь осуждения окружающих, игнорируют рекомендации детских психологов и не обращаются за психиатрической помощью. Самое важное – контакт со своим ребенком. Когда ребенок достигает подросткового возраста, уже поздно начинать его устанавливать: это нужно было делать намного раньше – с рождения. В подростковом возрасте родитель должен стать для ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями и не бояться быть отвергнутым. Именно чувство отверженности собственными родители может толкнуть тинейджера на такой страшный шаг, как стрельба в школе. Любите своих детей, будьте к ним внимательны и принимайте их такими, какие они есть! Екатерина Сафонова

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Сургут • Разделы — Конкурсы

Фото: news.sevas.com Он проводится в целях сохранения и увековечивания памяти о проявленных в годы войны героизме и мужестве. Одной из целей проведения конкурса «Герои Великой Победы» является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, а также для сохранения военно-исторического наследия России. Конкурс проводится уже в четвертый раз. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого достаточно написать рассказ, очерк, стихотворение, нарисовать рисунок или записать песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно здесь. Иван Игнатов

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Сургут • Разделы — Пособия и соц.защита

Единовременную выплату по случаю празднования 25-летия Конституции страны получили около 250 тысяч югорчан. Из них 135 400 человек в беззаявительном порядке. Напомним, что сумма в размере 5 тысяч рублей выплачивается жителям Югры рожденным здесь в период с 1993 по 2017 годы и имеющим место жительства в автономном округе. В среднем в день выплату получают 4 300 югорчан. Нередко, эту финансовую поддержку получают молодые родители на себя и на своих детей – новое поколение югорчан. Для многих семей эти деньги стали весомой финансовой помощью. Многодетная мама из Октябрьского района Анна Нестерова получила 30 тысяч рублей на шестерых детей. - Это конечно весомая помощь для нас. Я сейчас нахожусь в декрете с годовалым ребенком. Старшей дочери 20 лет и она уже сама мама. У нас четверо школьников. У ребят нет столов для того, чтобы делать уроки. Кто успел, тот и сел, - с улыбкой рассказала многодетная мама. – Планируем приобрести для детей мебель, чтобы у каждого было свое рабочее место. Зинаида Евсеенко из Ханты-Мансийска получила выплату на себя и своего 3-летнего ребенка. Для молодой мамы это хорошая помощь. Она потратила их на продукты и бытовые вещи. - Кроме этих 5 тысяч, в региона есть и другие выплаты: для малоимущих граждан, для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Некоторые из них я получала, - рассказала наша собеседница. Женщина отметила, что растить ребенка ей нелегко. Однако благодаря помощи округа удается справляться с трудностями. Мария Пименова из Югорска получила выплату на себя и двоих детей. Деньги положила на счет в банк, решила делать накопления. Так, за два месяца доля граждан, обеспеченных выплатой, от прогнозной цифры 515 000 потенциальных получателей составила 48%. Виктория Козарь

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Сургут • Разделы — Жилье

В Югре действует жилищная программа предусматривающая, что приобретая жилье, семьи, где возраст одного из супругов не превышает 36 лет, могли рассчитывать на компенсацию процентной ставки кредита, а также на бюджетные субсидии. Однако некоторые из участников программы уже в ближайшее время достигнут 36-летия, а значит, на государственную помощь рассчитывать им не приходится – семья автоматически выбывает из очереди. Для решения вопроса рассматривается возможность снизить ежемесячные платежи по ипотечным кредитам через их рефинансирование. Однако эта тема требует общественного обсуждения. Накануне жители Нижневартовска смогли из первых уст узнать, в чем заключается идея. Ее озвучили участникам программы начальник управления жилищных программ окружного департамента строительства Ирина Пуртова, а также представитель Ипотечного агентства Югры Алена Исмаилова. Предлагаемые условия рефинансирования – это компенсация части процентной ставки, она осуществляется по сумме оставшейся компенсируемой части кредита. Компенсация предоставляется на оставшийся срок предоставления компенсации процентной ставки по погашенному кредиту. При этом, процентная ставка по новому кредиту не должна превышать ставку по погашенному кредиту. Размер компенсации части процентной ставки уменьшается пропорционально уменьшению процентной ставки по новому кредиту. Сегодня размер процентной ставки, уплачиваемой участником программы не может быть менее 5 процентов годовых. Новая инициатива предлагает не ограничиваться 5 процентами. Добавим, что в случае принятие решения о таком виде рефинансирования, средний платеж по ипотечному кредиту снизится на 1,2 процента. Этим механизмом смогут воспользоваться участники окружной программы для снижения нагрузки по ежемесячным платежам по кредиту. Александра Сергеева

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Сургут • Разделы — Конкурсы

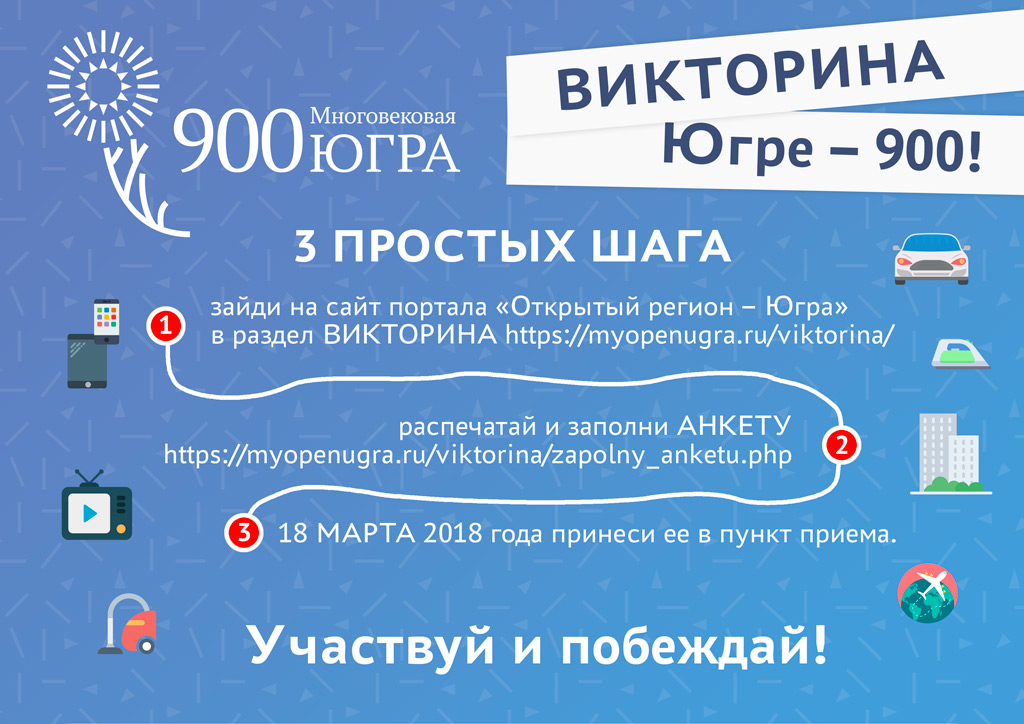

Знаете ли вы историю Югры от «А» до «Я» или только хотите узнать ее лучше? А хотите получить за свои знания автомобиль, или, может быть, даже квартиру? Тем более что сделать сейчас это очень просто. Всего несколько шагов и багаж ваших знаний пополнится, а если повезет - станете обладателем ценного подарка. В этот юбилейный для Югры год автономное учреждение «Центр «Открытый регион» по инициативе общественных организаций округа при поддержке Общественной палаты Югры проведет несколько конкурсных историко-краеведческих мероприятий. Первым из них станет масштабная историко-краеведческая викторина «Югре – 900!», участники которой должны заполнить анкету из 10 вопросов об истории Югры. У вас еще нет анкеты? Скачайте ее на нашем портале. Но Викторина – это лишь первый этап конкурсных историко-краеведческих мероприятий. Также в 2018 году в автономном округе пройдет конкурс творческих работ «Югре – 900!». А завершит череду юбилейных мероприятий конкурс патриотических проектов «Мой дом – моя Югра». Именно знание истории помогает ценить настоящее и верить в будущее! Откройте для себя новые страницы в истории Югры!   |

=Материал опубликован 14.03.2018

Сургут • Разделы — Развитие, методики

Фото: архив СургутИнформ-ТВ Сургутский кванториум станет самым крупным в Югре. Об его уникальности журналистам рассказал директор детского технопарка накануне во время общественной приемки. Площадь объекта — почти три с половиной тысячи квадратных метров. Кванториум находится в жилом доме на Мелик-Карамова и занимает целых два этажа здания. Ежедневно там смогут заниматься более 700 студентов и школьников. Откроет свои двери для них технопарк, возможно, уже в мае этого года. «Есть возможность нескольких входов в здание кванториума, и очень интересная логистика. Наш кванториум отличается как наличием имеющихся квантумов, так и тем, что только в нашем кванториуме будет нанобиоквант, где две технологии объединены для создания различных проектов с применением технологии изучения не только биоматериалов, а также и наноматериалов, строительных материалов», — рассказала Татьяна Андроник, директор МАОУ ДО «Технополис». Сургутский кванториум обошелся городской казне почти в 260 миллионов рублей. Только на его оснащение ушла половина суммы — около 110 миллионов. В учреждении оборудованы больше 10 кабинетов. Дети смогут заниматься программированием, роботостроением, начнут постигать азы астрономии и космонавтики, знакомиться с принципами автомобилестроения и ИТ-технологий. Сургутский кванториум будет сотрудничать с крупными предприятиями, вузами и югорским технопарком высоких технологий. Также именно он станет площадкой для подготовки школьников к международному чемпионату Juniorskills. Детский технопарк построен с учетом всех требований безопасности. Он доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Что касается штата сотрудников, то он еще формируется. Накануне прошла общественная приемка сургутского кванториума. Проинспектировала учреждение и губернатор региона Наталья Комарова. «Мы будем вам очень благодарны, если вы подготовите детей, ориентирующихся в новых, нестандартных видах деятельности», — обратилась к сотрудникам губернатор. Официально занятия в кванториуме стартуют с первого сентября. Однако мастер-классы и экскурсии для школьников начнутся уже в мае. Дети прогулялись по технопарку, оценили его возможности и проанализировали, как он сможет помочь им в освоении современных технологий. Он очень хорош именно для соревновательной робототехники, потому что здесь есть не только базовые комплекты, которые есть во многих школах а именно соревновательные, которые позволяют не только на российском, но и на мировом уровне выступать, — отмечают студенты. — Специалисты здесь крайне хорошие, преподаватели. Например, я знаю Дмитрия Алексеевича, очень помог мне в подготовке к национальному чемпионату. Анастасия Аладинская

|

=Материал опубликован 14.03.2018

Разделы — Здоровье

|

=Материал опубликован 13.03.2018

ЕГЭ – это и есть часть той взрослой жизни, к которой ребенок так стремится © / Фото Александра Фирсова / АиФ Мы привыкли воспринимать ЕГЭ как некий «конец света», после которого – или пан, или пропал. Выпускные классы и подготовка к ЕГЭ – нелегкое время как для самих учеников, так и для их родителей и педагогов. Что бы ни говорили окружающие, но зачастую и школьники, и их близкие воспринимают ЕГЭ как некий «конец света», после которого – или пан, или пропал. Не будем спорить, школьные выпускные экзамены – пожалуй, первое действительно серьезное испытание для вашего повзрослевшего ребенка. И чтобы мотивировать его на успешную сдачу ЕГЭ, недостаточно знакомой комбинации «кнута и пряника». Родителям в той или иной мере придется стать «соавторами» в процессе подготовки к экзаменам – терпеливыми, мудрыми и требовательными. Экзамен – это вызовВ оценке готовности выпускника к экзаменам следует выделить два момента: первое – это психологическая готовность, то есть способность эмоционально настроиться на сдачу ЕГЭ и показать свои знания по предмету; второе – содержательная готовность, то есть полученная сумма знаний. Родители могут помочь ребенку и в плане успешной психологической «настройки», и в деле усвоения учебного материала. «Если воспринимать процедуру экзамена именно с негативной точки зрения, то можно запрограммировать себя на неудачу. Общеизвестная истина: если не можешь изменить ситуацию, поменяй свое отношений к этой ситуации. Поэтому, говоря о подготовке к экзамену, важно в первую очередь настроить себя и ребенка на благополучный исход», – считает кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО (Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования) Елена Селиванова. По словам Елены Селивановой, именно в процессе этой «настройки» допускаются ошибки. Желая, чтоб ребенок лучше подготовился, родители начинают запугивать его негативным будущим. Педагоги, понимая, что несут ответственность за результаты подготовки школьника, начинают детей излишне накручивать. В итоге ребенок может начать воспринимать экзамен как процесс, неизбежно ведущий к провалу. В этой ситуации важно донести до ребенка, что ЕГЭ – это не какой-то финал, после которого наступает пустота, а некий вызов, жизненный экзамен, который развивает стрессоустойчивость и стремление к достижениям. Составляем тесты самиЧто касается непосредственно учебной подготовки, то здесь основная функция лежит на педагогах. Но родители тоже могут помочь ребенку – не понуканием и угрозами, а посильным заинтересованным участием в процессе. Как именно? Наталия Валеева, преподаватель русского языка и литературы (стаж 30 лет, каждый год готовит учеников к ЕГЭ и ОГЭ) делится своим опытом подготовки к экзаменам: «Полезно давать задания ученикам на составление тестов по различным разделам курса русского языка. Выполняя их, школьники продолжают учиться, им открываются тайны тестов. Детям очень нравится меняться составленными тестами и потом оценивать друг друга». Родители также могут попросить ребенка составить тесты, а потом сами будут отвечать на подготовленные ребенком вопросы. По словам Наталии Валеевой, систематичность в усвоении материала помогает снизить тревожность на экзамене: «При подготовке к ЕГЭ важно настроить систематическую работу выпускников. Это значит, что как минимум необходимо самостоятельно прорешивать два теста в неделю, чтобы, во-первых, снять эмоциональное напряжение ученика на самом экзамене при выполнении тестов, а во-вторых, отрабатывать навыки решения тестовых задач». Еще одна важная проблема, убивающая мотивацию, – это необходимость поглощать и запоминать большие объемы информации. Поэтому при выборе предметов для сдачи ЕГЭ необходимо учесть возможности ребенка. Например, сдавать пять предметов – это колоссальные объемы информации и огромные трудозатраты. У ребенка может произойти эмоциональное выгорание, он может сказать: «Я устал, мне уже ничего не надо». Но, тем не менее, этапа заучивания и запоминания все равно не избежать, поэтому здесь тоже не стоит пускать все на самотек. Существуют определенные технологии запоминания материала, особенно по гуманитарным предметам, которые могут помочь вашему выпускнику. «Попытайтесь прожить изучаемую тему, прочувствовать ее. Когда проживаешь ситуацию, запоминаешь ее надолго, – говорит Елена Селиванова. – Можно обсуждать с родителями какие-то сложные темы – по обществознанию, истории, литературе. Высказывать критическую точку зрения, спорить, дискутировать. Подобные обсуждения хорошо способствуют запоминанию материала. Работает и метод двух учебников, когда вы знакомитесь с альтернативными точками зрения, с разной подачей материала». «Что будет, если?»Как ни банально это прозвучит, но для мотивации ребенка крайне важна постоянная искренняя эмоциональная поддержка. «Мы верим в тебя», «Вместе у нас все получится», «Ты справишься, потому что готовился», – вот ключевые фразы при общении с ребенком», – говорит директор психологического центра Лилия Тильба. Кроме того, не забывайте: вы имеете дело с человеком, который вступает во взрослую жизнь, и это тоже может стать мотивирующим моментом. «Заметьте, обычно подростки стремятся доказать нам, что они уже выросли, стали взрослыми. Значит, можно сказать ребенку, что экзамен – это и есть часть той взрослой жизни, к которой ребенок так стремится, – считает Елена Селиванова. – Тут есть все элементы «взрослости» – самостоятельные решения, ответственность за результат, преодоление стрессов. Родители вправе сказать ребенку: сдача ЕГЭ – это шанс доказать, что ты взрослый». «От ошибок никто не застрахован. Поговорите с ребенком о том, что будет, если он получит оценки ниже ожидаемых. – говорит Елена Селиванова. –– Вместе выберите «запасные» направления и специальности. Объясните, что в жизни так бывает: закрываются одни двери и открываются другие». Инна Панкова

|

=Материал опубликован 13.03.2018

Родители отправляют детей к репетиторам из-за опасения, что школа не способна подготовить выпускника к экзаменам. © / pixabay.com Учителя в один голос жалуются: современных детей невозможно чем-либо заинтересовать. У школьников начался горячий сезон: они готовятся к ЕГЭ, ОГЭ и просто годовым контрольным. Родители проклинают школы, которые, по их мнению, сегодня не дают нужных знаний, и ищут хороших репетиторов практически по всем предметам. Как не нарваться на шарлатана и не потратить деньги впустую? Стоит ли обращаться за репетиторством к школьному учителю? И почему вообще приходится нанимать репетиторов? Об этом – в материале «АиФ-Челябинск». Учат в школе, учат в школе…«В Челябинске учителя практически во всех школах, включая лицеи и гимназии, работают в две смены, то есть на два класса, - объясняет репетитор по дошкольной подготовке, бывший учитель начальной школы Ирина Базарнова. – Не исключено, что чего-то и недодают: в таких условиях чисто физически невозможно распределить внимание между шестьюдесятью детьми. Надо сказать, и ученики пошли другие. Психологи доказали, что нынче многие из них в силу своего характера и воспитания вообще не поддаются обучению. Эти дети оттягивают максимум времени у учителя, он вынужден постоянно заниматься ими. Причём даже не учить, а просто призывать к порядку. В результате страдают все остальные». «Не секрет, что зарплаты у учителей маленькие, поэтому они и берут много часов уроков, - поддерживает репетитор по английскому языку Валентина Вавилова. - Если бы зарплата была другой, можно было бы не брать столько уроков, а вместо этого заняться подготовкой к следующим занятиям. Но мы имеем то, что имеем. После целого дня работы с детьми учитель устаёт до изнеможения. Какое у него настроение под вечер? Успевает ли он отдохнуть к следующему утру?..» «Увы, современная школьная программа рассчитана именно на то, что в свободное от школы время ребёнок должен заниматься с репетитором, - констатирует факт репетитор по русскому языку и литературе, преподаватель колледжа, кандидат педагогических наук Виктория Нагорная. - В советское время программы шли на повторение. Дети знакомились с новым материалом, повторяли его, закрепляли, и пока у них 70-80% остаточных знаний не складывалось, педагог дальше не шёл. Сегодняшние программы (особенно «Школа 2100») предусматривают лишь 30-40% остаточных знаний у учеников. Учителя гонят материал, но не закрепляют его». «Репетиторство – это отличный способ уйти из школы, - признаётся бывший учитель математики Ангелина Т. – Клиенты будут всегда. Так что это гораздо выгоднее и менее нервно. Нынешняя школа – это такая яма! Я её ненавижу, извините за прямоту. Мои ученики – дети людей, родившихся в девяностые. Это молодые, наглые ребята, ничего собой не представляющие, но считающие себя центром вселенной. Они умеют только требовать. Им все кругом должны, в том числе и учителя. Для них мы обслуживающий персонал. Если сын или дочь плохо учится, учитель виноват: неправильно преподает, не имеет подхода к ребенку, много задает на дом. Дети слышат разговоры взрослых в семье и повторяют их в школе. Другое дело, когда ты репетитор. К тебе приходят с поклоном, тебя ценят, уважают и робко просят: научи!» Где искать репетитора?Всё чаще мы слышим разговоры о том, что содержание учебных дисциплин оторвано от реальной жизни, что у школы нет связи с внешним миром. «Мы с мужем недавно пришли к выводу, что школа – это пустая трата времени, - заявила читательница сайта «АиФ-Челябинск» и мама девятиклассника Елена К. - Имея деньги, лучше сразу давать ребёнку образование в стенах дома, нанимая самых лучших репетиторов. У нас одна только загвоздка: услуги эти недёшевы, пока у нас нет таких средств». «Как правило, цены, которые вы видите в объявлениях, минимальны, на деле берут гораздо большую плату, - говорит Виктория Нагорная.- Я преподаю в колледже, репетиторством занимаюсь через специализированный сайт. Знаю, что услуги моих коллег могут стоить 1-1,5 тыс. рублей за 1,5 часа занятий. Здесь имеет значение статус репетитора, его опыт, регалии. Репетиторы, услуги которых рекламируются на специализированном сайте, с которым работаю я, проходят сертификацию в Москве. И пока тебя не проверят по всем документам, к работе не допустят. Работать через сайт надёжнее, чем быть репетитором-фрилансером. Во-первых, заказчик получает проверенного человека. Во-вторых, репетитор избавлен от риска попасть в неприятную ситуацию. Плату за первые два занятия я отдаю руководству сайта, деньги за остальные занятия с конкретным заказчиком уже кладу в свой карман». «Школе запрещено заниматься репетиторством, - поясняет Виктория. – Учителя не могут индивидуально заниматься со своими учениками за деньги, ведь тогда есть риск, что они будут завышать или занижать им оценки. За это могут наказать. Многие, конечно, ухитряются выйти из проблемного положения и всё равно заработать. Но лучше брать детей на репетиторство не из своей школы, а именно со стороны. Кстати, для самих ребят это тоже лучше: тогда уровень их подготовки будет оценен с новой стороны». Постарше или помоложе?Должен ли родителей смущать юный возраст репетитора? Или, наоборот, пожилой? Про педагогов с большим стажем многие думают, что их знания устарели, что они неактуальны. Молодым учителям тоже не все доверяют: мол, что взять с них, они сами только со школьной скамьи… Какого же возраста должен быть репетитор, чтобы он дал ребёнку именно те знания, которые ему пригодятся при сдаче ЕГЭ и при поступлении в вуз? «Дело не в возрасте педагога, а в самом человеке, - уверена Базарнова. - Если человек горит желанием работать и работает добросовестно, то возраст его не имеет значения. Молодым тоже надо учиться. Беда в том, что сейчас в педагогику пришло много молодёжи, которая в принципе в педагогический институт-то попала случайно, только потому, что в своё время туда было легче всего поступить. А другой работы после обучения они не нашли. Получается, что в школу пришли только чтобы «перекантоваться», как сегодня говорят». «Молодым дают хорошие знания в институте, но они не обладают методикой, - комментирует Валентина Вавилова. – На уроках у них сильно страдает дисциплина, они не могут совладать с учениками, не могут их заинтересовать. В итоге бегут из школы и устраиваются в языковые центры. Там и учеников меньше и заработок лучше. Кстати, обилие таких центров настораживает. В районе, где я живу, они расположены в каждом доме! Все хотят заработать на репетиторстве. И не всегда это желание подкреплено достаточными знаниями и опытом педагогов. Однозначно нет смысла учить английскому дошкольников в языковых центрах: учат они там мало, в основном играют, а стоит это недёшево. Ходят год, а в итоге умеют только считать до десяти, это смешно! Ко мне как-то привели мальчика, который занимался в языковом центре четыре года. Но, как выяснилось, он, бедненький, ни читать не мог по-английски, ни говорить! И он такой не единственный за мою практику. Для школьника ищите репетитора, который до сих пор работает учителем. Вот я пенсионер, но до сих пор преподаю в школе. Здесь нам не дают покоя: постоянно организуют курсы повышения квалификации, мы всё время учимся. И это хорошо. С тех пор как я окончила институт, в английском языке появилось много новых слов и выражений. Всё это педагог должен знать». Группой или по одному?Здесь тоже все делятся на два лагеря: из одного кричат, что занятия должны проходить строго с глазу на глаз, в другом уверены, что лучшие занятия – групповые. «Работать с учеником нужно индивидуально, - считает Валентина. - Тогда все 45 или 60 минут занятия он будет именно работать, делать ошибки и исправлять их. На уроке английского в школе педагог не может изощриться так, чтобы заговорили в диалоге все: всё равно кто-то останется не охваченным вниманием в силу ограниченности временем урока. Значит, кто-то будет произносить слова неправильно, ошибок своих не поймёт и не исправит. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок знал английский не на примитивном уровне, дополнительные занятия однозначно необходимы. Когда ребёнок после индивидуального занятия говорит мне, что у него болят щёки, я радуюсь: значит, хорошо позанимались! Дело в том, что при произнесении английских звуков работает совершенно другая группа мышц, нежели при произнесении русской речи!» «А в глазах – пустота!»Педагоги в один голос жалуются: современных детей невозможно чем-либо заинтересовать. В школу они ходят якобы только потому, что надо, так положено или родители заставляют. Тяги к знаниям нет, в глазах – пустота. «Наши дети в свои школьные годы постоянно гуляли на улице, общались друг с другом и сами ходили в те секции, которые им были интересны, - вспоминает Ирина Базарнова. – Современные родители постоянно на работе. Отпустить ребёнка одного на улицу им страшно, они боятся за его жизнь и безопасность. А чтобы ребёнок дома у телевизора не лежал, определяют его после школы в различные детские центры на занятия. Здесь главное, чтобы желания детей и родителей совпадали. Он, может, петь хочет, а его на английский толкают! Это бывает в тех случаях, когда родители просто соседствуют с ребёнком, то есть живут с ним рядом, но не разговаривают по душам и не знают, о чём мечтает их чадо. Отсюда и пустота в глазах ребёнка». Огромное значение имеет и сверхзагруженность современных детей. Некоторые родители нанимают репетиторов уже в начальной школе. А это совершенно ни к чему. «До семи лет основная деятельность ребёнка - это игра, - говорит Базарнова. - Беда в том, что в современном мире мы им почти не оставили возможности играть. Начинать играть ребёнок должен с кем-то, сам по себе он этого делать не будет, его этому нужно научить». «Готовя детей к ЕГЭ, не забудьте параллельно водить их на консультацию к психологу, - предупреждает Виктория Нагорная. – Иначе на экзамен они придут психологически не подготовленными. И не сдадут его или сдадут хуже, чем хотелось бы, только из страха. Собственные учителя формируют в них фобию, запугивают детей до умопомрачения, рассказывая, что будет страшно, что будет опасно. Когда ребёнок подготовлен к ЕГЭ ещё и психологически, у него есть шанс заработать балл выше». Наталья Зверева

|

=Материал опубликован 13.03.2018

Разделы → Школьники

Излишнее волнение может помешать выпускнику успешно справиться с заданиями. © / Александр Фирсов / АиФ «Я всё забыл!». Как преодолеть волнение и страх перед сдачей ЕГЭ. Чем ближе выпускные экзамены в школе, тем сильнее чувство тревоги, которое испытывают сами ученики и их родители. Как справиться с волнением во время экзамена? Как победить растущую тревожность, страх пред ЕГЭ? Это совсем не праздные вопросы: ведь не секрет, что волнение может помешать выпускнику сконцентрироваться во время экзамена и успешно справиться с заданиями. Волнение – это нормально«Захлестнули эмоции», «что-то помутилось в голове», «так волновался, что все забыл» – в соцсетях будущие выпускники активно делятся своими ощущениями, испытанными на пробных экзаменах. «Я знаю эту свою проблему, – признается ученица 11-го класса Надежда. – Я могу честно учить и готовиться, но в нужный момент меня охватывает паника, в голове появляется какой-то туман, и это мешает мне отвечать на вопросы быстро и правильно». «Я был уверен, что хорошо подготовился, шел на пробный по математике с нормальным настроением, – пишет одиннадцатиклассник Егор. – Но уже на самом экзамене вдруг уронил ручку. Пока ее поднимал, кто-то из преподавателей строго сказал: «Это что за шум?». Я неожиданно для себя разволновался и наделал ошибок в простом задании. Получил баллы гораздо ниже, чем рассчитывал». Конечно, ощущение «все учил, но забыл» хоть раз в жизни переживал, наверное, каждый человек. Но в ситуации с ЕГЭ все-таки стоит обучиться навыкам эмоционального самоконтроля. И в первую очередь, не надо думать, что именно ваша тревожность – исключение из правил. Как говорят психологи, испытывать волнение на экзамене – это нормально. Люди, которым предстоят публичные выступления, как правило, всегда волнуются. И даже великие артисты всегда испытывают волнение перед выступлением на сцене. Надо только вспомнитьПо мнению кандидата психологических наук, доцента кафедры педагогики и психологии ЧИППКРО (Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования) Елены Селивановой, в вопросе психологической готовности детей к ЕГЭ надо выделять познавательную и личностную готовность. Познавательная готовность - это сумма знаний и умение искать и усваивать информацию. Личностная готовность – это тактика поведения на экзамене и до него, умение управлять эмоциями, снижать тревожность. Психологическая готовность формируется в течение всего времени изучения материла, необходимого для сдачи ЕГЭ. Здесь важно, чтобы на достижение цели работало все: комфортное рабочее место, чередование отдыха и учебной нагрузки, удобный для ребенка алгоритм изучения и запоминания информации. «Вся информация, которую мы получаем, остается внутри нас, она никуда не исчезает, просто переходит с уровня сознания (то, что я знаю, помню и понимаю) на уровень подсознания, – говорит Елена Селиванова. – Поэтому хочется успокоить выпускников и сказать: вы абсолютно готовы к экзамену, нужно только вспомнить эту информацию». В свою очередь, осознание ребенком того, что он тщательно и планомерно готовился к ЕГЭ, уверенность в своих знаниях помогают ученику спокойнее чувствовать себя на самом экзамене. Шоколад в разумных количествах«Состояние волнения перед испытанием в какой-то степени даже полезно, – считает семейный психолог Анна Карагодина. – Оно способствует мобилизации организма. Если же вы чувствуете, что от волнения у вас в голове возникает туман, попробуйте проделать следующее упражнение. Дышите спокойно и глубоко, закройте глаза, откиньтесь на спинку стула и считайте: до 5 на вдохе и до 7 – на выдохе. Затем через одну-две минуты можете приступать к выполнению заданий». Для снижения тревожности психологи также советуют воспользоваться методом, который называется «созидающая визуализация». Например, вечером, лежа в постели перед сном, расслабьтесь и постарайтесь представить себе, как вы сдаете экзамен. Представьте это так, как будто вы смотрите фильм: как зайдёте в класс, как получите задание, как спокойно и уверенно будете его выполнять. После таких мысленных упражнений, когда придет время сдачи экзамена, вы будете более спокойны. Что касается успокаивающих чудо-лекарств, то Анна Карагодина уверена, что надо отказаться от самой мысли прибегнуть к помощи транквилизаторов. «Подобные препараты тормозят мыслительные процессы и замедляют реакцию, – говорит она. – Лучше уж есть шоколад – он действует на организм как антидепрессант. Но, разумеется, в разумных количествах». «Откровенно говорите с ребенком о том, что его беспокоит. Ни в коем случае не стоит пренебрежительно относиться к его настроению или говорить, что все его страхи – это ерунда, – считает Анна Карагодина. – Пусть ваш ребенок поделится своими переживаниями, выплеснет накопившиеся эмоции. Он в это время ждет от родителей понимания и заинтересованного участия». Еще психологи рекомендуют не зацикливаться на предстоящих трудностях - этим можно заранее настроить себя на неудачу. Если мы хотим запрограммировать ребенка на позитивный результат, то надо чаще ему напоминать о его удачах и победах и говорить: «Все будет хорошо!». Рекомендуемые способы снятия нервного напряжения в домашних условиях:

Инна Панкова

|

=Материал опубликован 13.03.2018

Разделы → Здоровье

Shutterstock.com Многие до сих пор уверены: если у ребёнка тонкие ручки-ножки, а щёки из-за спины не видны – дитятко либо болеет, либо недоедает. Наш эксперт – диетолог Клиники здорового питания Марина Копытько. В пределах нормыПрежде чем принять решение посытнее кормить ребёнка, стоит всё же оценить его вес и рост. Кроме того, имеет значение, мальчик у вас или девочка и какой у ребёнка тип телосложения: он астеник, нормостеник или гиперстеник. Обменные процессы у астеников происходят быстрее, а потому люди с таким типом сложения в меньшей степени склонны к полноте. В отличие от гиперстеников. А нормы веса у мальчиков при одном и том же росте всегда чуть больше, чем у девочек. Пусть даже вес на нижней границе нормы, это не повод для беспокойства. Ребёнок должен быть худым и подвижным. У детишек-худышек риск развития и диабета, и ожирения во взрослом возрасте меньше, чем у их полных сверстников. Есть несколько возрастных периодов, когда может произойти резкая прибавка веса. Первый скачок наступает в 3–4 года, второй – в преддверии пубертата. У мальчиков – в 12–13 лет, у девочек он начинается в 10 лет, но продолжается также до 13 лет. В этот период ребёнок стремительно растёт в высоту. У него меняется потребность в питательных веществах, ему надо много энергии на поддержание основного обмена веществ, а также на рост костей. Кроме того, идёт гормональная перестройка организма. Всё это приводит к повышению аппетита, и ребёнок может сильно прибавить в весе. Но если худышки только чуть округлятся, у полных детишек вес может превысить верхнюю границу нормы. Пора округлиться?А что делать с теми, чей вес постоянно на нижней отметке нормы?

Не стать «скелетоном»В переходном возрасте мальчики часто вытягиваются с каланчу. А если они при этом подвижные, то вес у них с большой долей вероятности будет небольшой. Худые ноги, выпирающие коленки и кадык – страшный сон любого парня. И дразнилка «скелетон» ещё самая мягкая. Могут начать переживать и 14‑летние девушки. У их пышных одноклассниц блузки уже топорщатся на груди, а худышки только гордо вздёргивают нос в ответ на обидные прозвища. Тут важно научить ребёнка не поддаваться общему ажиотажу в желании походить на какого-то конкретного мальчика или какую-то конкретную девочку. Не надо налегать на еду, чтобы срочно поправиться. Подросткам нужна не калорийная пища, а физкультура. Мальчики могут заняться единоборствами, лёгкой атлетикой. Девочки – танцами. Благодаря физическим нагрузкам ребёнок поправится, но не за счёт жира, а за счёт окрепших мышц. Качаем мышцыПарням, чтобы набрать вес, в первую очередь необходимо наладить режим питания – 4–5‑разовый. Общая суточная калорийность должна составлять в среднем 2800 ккал. Подросток обязательно должен есть продукты, содержащие белок: мясо, птицу, рыбу, творог, яйца. Всё это интенсивно стимулирует развитие мышечной массы. Надо регулярно есть овощи. А фрукты выносить в отдельный приём как перекус. Сразу после физической нагрузки хорошо выпивать стакан кефира. Кефир компенсирует потребность в повышенном белке и обеспечит прирост мышц.

Елена Алимова

| |||||||||||||||||||||

=Материал опубликован 13.03.2018

Разделы → Здоровье → Развитие, методики