Внимание! Данные материалы находятся в архивном разделе, учитывайте дату публикаций.

Разделы → Развитие, методики

Фото: depositphotos.com Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке в Интернете незамедлительно и без суда информации, авторы которой подстрекают детей к жестокости. Документом предлагается дополнить перечень информации, запрещенной для распространения среди детей. В него включается информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью. Также табу касается информации, направленной на склонение или иное вовлечение детей в совершение преступных действий. Поправки, в частности, направлены на борьбу с пропагандой "криминальной романтики", объяснила их основной автор, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ранее Госдума уже поставила заслон для создателей так называемых "групп смерти", и в результате принятия закона в прошлом году было заведено 200 уголовных дел, заблокировано 1,5 тыс. сайтов. Новыми поправками борьба с вредным для детей контентом была продолжена. Главная цель - профилактика негативного воздействия на детей, ведь чем оперативнее начнут работать правоохранители, тем больше шансов на спасение ребенка, уверена Яровая. Основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов, согласно поправкам, будет являться решение Роскомнадзора. Хостинг-провайдер будет обязан ограничить доступ к сайту, включенному в "черный список", незамедлительно. При этом особо указано, что надо именно перекрывать доступ, а не удалять контент совсем. Ведь важно оставить доказательства, которые затем помогут осудить преступников, воздействующих на детские умы. Как объяснила Яровая, нужна "фиксация этих следов для того, чтобы сохранить материалы для обоснованного решения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности". Депутаты в ходе рассмотрения усомнились: не будет ли слишком широко трактоваться понятие противоправных действий? Например, относятся ли сюда призывы к распитию алкоголя, а также к опасным "селфи" на крыше дома? На самом деле, риска неоднозначного толкования не будет, прокомментировала Ирина Яровая. Ведь раньше законодатели четко прописали в Уголовном кодексе, что считать противоправными действиями и что - вовлечением в них. "Мы как законодатели в данном случае даем нашим правоохранителям уже проверенный и эффективный инструмент не просто защиты, а упреждения совершения преступлений, потому что оперативность реагирования - это как раз невозможность вовлечения все большего и большего количества несовершеннолетних в любую преступную деятельность", - резюмировала Яровая. Отметим, что ужесточение регулирования интернета стало обсуждаться после инцидентов в нескольких российских школах. Так, в Перми выпускник со старшеклассником затеяли драку с поножовщиной, а затем в Улан-Удэ подростки устроили поджог и охоту за людьми с топором. Татьяна Замахина

|

=Материал опубликован 25.11.2018

Фото: depositphotos.com Нет родителей, которые не желали бы своему ребенку здоровья. Но к необходимости ежегодно обследовать чадо мы нередко относимся спустя рукава. И напрасно: внешне абсолютно здоровый ребенок может иметь скрытые недуги. И если их вовремя не обнаружить и не принять меры - это может привести к трагедии. Например, к внезапной смерти ребенка на уроке физкультуры. В прошлом учебном году было зарегистрировано 211 таких смертей - такие данные приводила министр просвещения Ольга Васильева. Если задуматься, цифра чудовищная. Чудовищная еще и потому, что большинство таких трагедий можно предотвратить, если вовремя поставить диагноз (как правило, речь о сердечно-сосудистых заболеваниях), определить группу здоровья ребенка и уровень допустимых физических нагрузок. Собственно, ежегодная диспансеризация, или, проще говоря, всестороннее обследование здоровья ребенка, направлена именно на это - выявить возможные проблемы, принять меры, предотвратить беду. Как организуется диспансеризацияС нынешнего года порядок проведения медицинских осмотров детей поменялся, пояснили во Всероссийском союзе страховщиков. Теперь не нужно обязательно проходить специалистов перед детским садом и школой. Но периодические осмотры, причем детальные, обязательны для всех детей. Диспансеризация школьников планируется и проводится детской поликлиникой в течение учебного года. Не позднее чем за пять дней до начала ее проведения врач должен обеспечить оформление информированного добровольного согласия: ребенка и родителей знакомят, каких специалистов и исследования ему нужно пройти, а также сообщают время, дату и место проведения диспансеризации. Конкретный перечень осмотров, анализов и исследований зависит от возраста ребенка. Если педиатр выявит или заподозрит у ребенка заболевание "не по профилю" специалистов, включенных в перечень (см. инфографику), он должен направить его на дополнительную консультацию и (или) исследование. Что такое группы здоровья и для чего их определяютГруппы здоровья - это, по сути, шкала, по которой определяется состояние организма и развитие ребенка. Зная группу у того или иного ученика, тот же учитель физкультуры может без труда определить допустимый уровень нагрузки. Понятно, что и с возрастом, и в связи с лечением и оздоровительными мероприятиями группы у одного и того же ребенка могут меняться. Всего таких групп пять. I группа здоровья В нее включают полностью здоровых детей, нормально развитых и физически, и психически, без каких-либо дефектов и отклонений в здоровье. II группа здоровья В нее входят дети, у которых не выявлены какие-либо хронические заболевания (состояния), но все же могут иметься некоторые проблемы со здоровьем. Например, задержка физического развития (низкий рост и вес) или, наоборот, избыточная масса тела. Сюда же включают ребят, которые перенесли серьезное инфекционное заболевание или имеют пониженный иммунитет и часто болеют ОРВИ. III группа здоровья Если ребенку поставлен диагноз хронического заболевания, но серьезных осложнений нет, а обострения основного заболевания происходят нечасто и не мешают учиться. IV группа здоровья Дети с хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, когда требуется поддерживающее лечение и есть некоторые ограничения возможности обучения. V группа здоровья В эту группу попадают дети со слабым здоровьем: страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием осложнений, требующих назначения постоянного лечения, с выраженным нарушением функций органов и систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда. Важно!Если родителю ребенка предлагают пройти какие-то обследования или консультации за деньги и у него не получается урегулировать вопрос бесплатного получения медицинской услуги по полису ОМС с главным врачом поликлиники, ему нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию (ту, которая выдавала ребенку полис ОМС). Можно позвонить по "горячей линии" (они работают во всех страховых компаниях) либо обратиться с письменной жалобой. Что надо знать родителямКакие нарушения встречаются при прохождении диспансеризации по ОМС чаще всегоОтсутствует добровольное информированное согласие Хотя диспансеризация и считается обязательным мероприятием, чтобы ее начать, нужно выполнить одно условие: поликлиника должна получить информированное добровольное согласие несовершеннолетнего или его законного представителя на медицинское вмешательство. Затягивают сроки Диспансеризация не должна длиться более десяти рабочих дней. Если требуются дополнительные консультации или исследования, то начинается второй этап диспансеризации, на который отводится не более 35 рабочих дней. Таким образом, максимальная длительность диспансеризации не может превышать 45 дней. Нет специалистов Если в поликлинике, к которой прикреплен ребенок для диспансеризации, нет нужного специалиста либо не выполняются какие-либо анализы и исследования, ребенка должны направить в другую медорганизацию. Причем бесплатно. Предлагают заплатить Медицинский осмотр ребенка входит в программу обязательного медицинского страхования ОМС, то есть проводится бесплатно.  Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная Ирина Невинная

|

=Материал опубликован 25.11.2018

Разделы → Психология → Воспитание

фото с сайта www.ya-roditel.ru Довольно часто от родителей, особенно от мам, можно услышать о желании быть другом своим детям – это сейчас своеобразная «крутость». Так было не всегда: эта мысль появилась в середине XX века вместе с более демократичными воспитательными идеями. Раньше считалось само собой разумеющимся, если дети подчиняются воле родителей и идут по выбранному для них пути. Дружба – это отношения равных, добровольный союз сторон, каждая из которых готова брать ответственность за себя. Людей держат вместе взаимная симпатия, духовные ценности, эмоциональный комфорт и общность интересов. Так ли это в случае с родителями и детьми? Не дружба?В семье ребенок зависим от родителей, и даже при самых добрых отношениях это не союз равных, а иерархия, где взрослому отводится главенствующая роль. Конечно, это не роль деспота и угнетателя, а наставника и штурмана в физическом и духовном мире ребенка. Родитель даёт пищу, кров, заботу, знания, образование, умения, поддержку, защиту – ребенок всё это принимает. Взрослый придумывает и игру в дружбу. Как бы то ни было, инициатором способа взаимодействия является родитель, ведь правила игры устанавливает именно он, потому что взрослый человек уже имеет опыт и устойчивые морально-нравственные ориентиры. Таким образом, нет никакого равенства, и «дружеское» родительство – в какой-то мере фальшь. Взрослый может «спуститься» до уровня ребенка, отказавшись от ответственности. Ребенок же не может подняться на уровень родителя: он не сформировался ни физически, ни умственно, ни духовно. На примере это выглядит абсурдно. На улице мороз, но малыш не хочет идти в детский сад в теплом шарфе: ему не нравится цвет. Родителю бы настоять, найти способ убедить ребенка надеть шарф. Но ведь перед нами не родитель, а друг – он не может настаивать. Ребенку предлагается самому взять ответственность за свое здоровье и поступать, как он считает нужным. Карапуз отбрасывает шарф, идет на мороз с открытым горлом и в итоге заболевает. Это что – опыт? Нет, это безответственный родитель. Причины создания родителями дружеских отношенийВозможные причины, по которым родитель стремится создать именно дружеские отношения и отказаться от естественной иерархии, — это неумение распорядиться властью и ответственностью. Свою роль играет и путаница в понимании слов «дружественный» и «дружеский». По природе своей родитель-друг – это инфантильная слабая позиция. Для более ясного понимания приведу пример отношений учителя с учеником: в школьной среде такие нарушения иерархии более очевидны, чем в семейной, но механизмы те же. Учителя-друзья, которые относятся к детям попустительски и пытаются «подружиться», не пользуются уважением учащихся. Эти «игры», как правило, приводят к снижению качества обучения, неуспеваемости и в итоге к инцидентам. Подобный пример ярко продемонстрирован в книге и фильме «Республика ШКИД» Ошибки дружбы с детьмиПринцип «Иерархия – плохо, дружба – хорошо» в некоторых семьях транслируется с явными перегибами и ошибками. Попустительство. Часто мамы и папы заигрываются в дружбу, и она у них похожа на вседозволенность. Родители в этом случае поощряют свободу ребенка, минимально контролируя его поведение и забывая о том, что он ещё не может объективно оценивать реальность. Это приводит ребенка к ошибочным решениям, причем не всегда безобидным. Гордясь ребенком, родители избегают говорить с ним о принятых правилах и нормах, настаивать на их исполнении, что порождает либо неуверенность, либо хамство. Нерешительность в воспитании. Воспитание подразумевает решительность и строгость. Транслируя ребенку дружбу, родители оставляют свою ведущую позицию и не настаивают на своих решениях, боясь эту дружбу потерять. В этом случае воспитание скатывается к тому же попустительству. Порождение эгоизма Если во всём соглашаться с ребенком, предоставлять ему самостоятельно решать недетские проблемы, то в скором времени – он тут самый главный, и ему всё можно. Вот вам готовый эгоист и хам. Исправить ситуацию бывает крайне тяжело: ребенок рулит! Дружба?Ребенок лишь познает этот мир и нуждается в опеке, опоре и управлении. Именно взрослый корректирует ребенка, направляет, останавливает и поощряет. Как бы ни хотелось на этом этапе открытий и познания стать ребенку самым лучшим другом, делать этого нельзя, чтобы не оставить ребенка без жизненной опоры. Даже совсем взрослым людям нужны уверенные родители, способные подсказать и направить в нужное русло. У ребенка обязательно должны быть такие люди, чтобы сформировать жизненный стержень и уверенно шагать по жизни. Ребёнок, соглашаясь дружить с отцом или матерью, со временем сталкивается с предательством дружбы (это неизбежно). Это увеличивает эмоциональную дистанцию между ними или вообще делает невозможным дальнейшее доверительное общение, ведь дети считают, что их предали самые близкие люди. Отношения детей и родителей должны быть дружественными, без авторитарности. Такие отношения могут не носить «маску дружбы», но строиться на взаимоуважении и доверии – без потери родительского авторитета и руководящей позиции. Как писал Джон Грэй в книге «Дети с небес», хотеть большего – это нормально, но мама и папа – главные. Это закон. Как правило, из таких отношений в детстве и вырастают здоровые родственные (не до конца все же дружеские) отношения, имеющие хорошие признаки доброй и искренней дружбы. Майя Ишметова

|

=Материал опубликован 24.11.2018

Shutterstock.com Реклама обещает, что детей сделают отличниками препараты с йодом, витаминно-минеральные комплексы, обогащённые продукты и прочие пилюли. Но на деле для этого прежде всего нужна хорошая питьевая вода. Медики из Великобритании (не путать с популярным классом «британских учёных», изучающих непонятно что и делающих странные выводы) провели эксперимент: школьников учили пить простую воду. В предварительных исследованиях они выявили, что недостаток воды у ребёнка подобен похмелью у взрослого человека: при этом состоянии организму буквально не хватает воды. Дефицит воды вызывал у детей головные боли, снижал концентрацию, они быстро уставали. В результате дети не только плохо себя чувствовали, но и хуже учились. Любой учитель может рассказать, что ежедневно сталкивается с утомлёнными, сонными и раздражёнными детьми, которые не могут сконцентрироваться на подаваемом материале. Так вот, как выяснили учёные, часто это происходило из-за простого недостатка воды в организме школьника. Что интересно, такие дети «излечивались» от всех симптомов, включая боли в голове, стаканом воды. Это тоже было доказано и в эксперименте: гидратация мозга действительно улучшала мыслительные процессы. Проблема в том, что, в отличие от взрослых, дети не всегда испытывают жажду, следовательно, не всегда начинают пить воду самостоятельно. Перечисленные выше симптомы у них могут начинаться даже задолго до настоящего чувства жажды. Поэтому им лучше лишний раз напомнить о том, что стоит чаще пить воду, даже если во рту не пересохло и пить не хочется. Школьникам в Англии объясняли, что каждый может в любое время, даже на уроке, открыть свою собственную бутылочку и попить из неё. И это никакой не либерализм, а жизненная необходимость. Дело в том, что далеко не все школы в Великобритании обеспечены кулерами или питьевыми фонтанчиками. И там нередки случаи, когда ребёнок может провести в школе весь день без воды. Вредные издержкиАнгличане подметили, что «школьная Сахара» породила новый тип потребления жидкости. Около пяти процентов тамошних школьников вообще не пьют простую воду. Как правило, дети переходят на различные газировки. И это может иметь серьёзные последствия для здоровья в будущем. С газировками они потребляют большие количества сахара и пищевой химии в виде красителей, консервантов, искусственных ароматизаторов и подсластителей. В обычной газировке содержится не менее 5 кусочков сахара. Это намного больше, чем в самом сладком чае. А интенсивный сладкий вкус газировки забивают кислоты, ароматизаторы и прочие химикаты. К сведению родителей, соки — это тоже не выход. Хоть они и содержат некоторое количество витаминов, но сахара в особо доступной форме в них не меньше, чем в газировках. Иногда дети компенсируют нехватку воды «взрослыми» напитками типа чая и кофе. Это тоже неполноценная замена: в обеспечении организма водой и борьбе с дегидратацией они не столь эффективны. В частности, у кофе есть отчётливое мочегонное действие, усиливающее дегидратацию. Кроме того, пить чай и кофе без сладкого сопровождения в виде сахара, конфет, печенья или пирожных детям особенно сложно. А все эти «добавки» тоже не из самых полезных.

«Ребёнка очень важно приучить с детства пить простую воду. Это очень важная и здоровая привычка на всю жизнь. Вода является одним из самых полезных для здоровья напитков. В ней нет калорий, нет ничего лишнего и вредного. По своему опыту знаю, что очень часто родители этого не понимают, и, как правило, они покупают своим детям разные газировки и прочую ерунду, которая сегодня повсеместно продаётся. Дело в том, что практически все эти напитки содержат сахара, в том числе они есть и в соках. И поэтому подобные жидкости в качестве повседневного питья вовсе не полезны. Часто говорят, что в соках и некоторых других напитках есть витамины и прочие полезные вещества. На самом деле их лучше получать не из таких напитков с сахарами, а с пищей. И пусть в питьевой воде нет витаминов, она играет важнейшую роль: поддерживает баланс жидкости в организме», — говорит детский уролог-андролог, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Тарусин. Что делать?Не забывайте класть бутылочку с водой в ранец или портфель своего ребёнка, собирающегося в школу. Старайтесь, чтобы чистая и вкусная вода была всегда под рукой и дома. Предпочтение отдавайте той воде, которая нравится ребёнку. Это могут быть как конкретные марки воды, так и вода, приготовленная дома с помощью фильтрования или кипячения. Кипячёная вода часто даёт неприятный осадок. От него легко избавиться: дайте воде отстояться и осторожно слейте её в чистый графин или бутылку, оставив осадок на дне. Посуду для воды лучше выбрать стеклянную, а не из пластика. Форму сосуда тоже лучше подобрать так, чтобы она нравилась ребёнку. Отнеситесь к этому серьёзно: дети очень чувствительны к подобным деталям. Запомните, что пятилетним детям нужно в день около 1,5 литра воды, десятилетним — 1,75 литра, а старшеклассникам, как и взрослым, — 2 литра. Александр Мельников

|

=Материал опубликован 24.11.2018

Разделы → Здоровье

Shutterstock.com Если лор-врач рекомендует удалить ребёнку аденоиды, не торопитесь, а проконсультируйтесь у других специалистов. Взвесьте всё ещё раз и только потом решайтесь на эту крайнюю меру. Наш эксперт – врач-оториноларинголог, педиатр, медицинский блогер Иван Лесков. Вирусы и микробы попадают к нам в организм прежде всего через нос или рот. И кто же этих пришельцев встречает на входе? Во рту – нёбные миндалины (но сейчас не о них речь), а позади носа, в глубине, глоточные миндалины (аденоиды). Если они здоровы, то атака пришельцев организму не страшна, и это вторжение вызовет лишь небольшой насморк, но инфекция дальше не пройдёт. Другое дело, если плохая экология, аллергия, наследственность и частые простуды привели к патологическому разрастанию аденоидов. В этом случае «стража» уже не справляется со своей задачей – и тогда «крепость» может пасть.

Место встречи изменить нельзяЗащитной барьерной функцией у нас в организме обладает вся лимфоидная ткань, к которой относятся также лимфоузлы и некоторые другие мелкие миндалины. Все они образуют лимфоидное кольцо – линию первой обороны, так сказать. Но аденоиды – наши основные защитники, ведь дышим-то мы преимущественно носом. Кроме того, у этих органов есть и другая важная функция. Начиная с двухлетнего возраста они принимают участие в формировании иммунной системы. Ведь чтобы иммунитет начал борьбу с тем или иным микробом, он должен, что называется, знать врага в лицо. А аденоиды являются как раз идеальным местом встречи с возбудителями заболеваний. Поэтому избавляться от таких важных «агентов» раньше времени крайне нежелательно. И до трёх лет удалять аденоиды по возможности не следует. Кстати, начиная с подросткового возраста, когда основное формирование иммунитета уже произошло, аденоиды начинают уменьшаться, а у большинства взрослых полностью атрофируются. Поэтому, возможно, лучше просто подождать. Может, перерастёт?Но есть и другая крайность, когда родители машут на проблему рукой – а, ничего, с возрастом пройдёт! И не проводят лечение. А то что малыш постоянно ходит с заложенным носом, храпит по ночам – ничего, бывает. Так, конечно, поступать не стоит, потому что разросшиеся аденоиды не просто мешают дышать носом, но могут привести к остановке дыхания во сне (синдрому апноэ), наносящей вред всему организму и головному мозгу ребёнка в первую очередь. Недышащий нос заставляет малыша находиться с постоянно открытым ртом (так называемое аденоидное лицо), а это ведёт к изменению лицевого скелета, формированию неправильного прикуса, логопедическим проблемам, гнусавости. Кроме того, увеличенные аденоиды, расположенные рядом с ушами, перекрывают слуховые пути, стало быть, увеличивают риск частых отитов и тугоухости. Некоторые исследователи связывают гипертрофию аденоидов с развитием мигрени, поллиноза и даже ночного недержания мочи. Кроме того, выжидательная тактика в отношении разросшихся аденоидов чревата развитием уже во взрослом возрасте вазомоторного ринита. Стоит ли перечислять другие осложнения, чтобы понять, что оставлять всё, как есть, не следует? Болеть не перестанет?Неудивительно, что напуганные грозными последствиями увеличенных аденоидов у детей родители легко и охотно отзываются на предложение лор-врачей удалить этот источник проблем. Особенно если аденоиды огромные, второй или третьей степени, и из-за них ребёнок, по словам врача, не вылезет из ОРВИ. Почему не стоит слепо доверять таким специалистам? Да потому что частые ОРВИ и увеличенные аденоиды не связаны между собой. Неслучайно в смывах с аденоидов медики находят самые разные вирусы, даже если ребёнок на тот момент был совершенно здоров. А настоящей причиной частых болезней является дремлющий в организме очаг бактериальной инфекции. И в этом случае удаление аденоидов проблему не решит. Надо искать и лечить именно этот очаг. Почему же лор-врачи так любят удалять аденоиды? Причин масса. Во‑первых, их так учили. Во‑вторых, хирургическая активность врача по-прежнему считается профессиональной доблестью и признаком мастерства. Недаром даже в Америке сегодня проводится 2 миллиона аденотомий в год. Ну и наконец, немаловажна материальная сторона вопроса. Даже по расценкам ОМС за эту операцию клиника получает 15–20 тысяч рублей. А на платной основе вмешательство проводят за 45–60 тысяч рублей. Сначала уберите воспалениеЕщё один важный момент, почему не стоит спешить с операцией, состоит в том, что аденоиды у ребёнка могут быть увеличены не сами по себе, а в результате недавно перенесённого вирусного заболевания. Или череды частых простуд. Поэтому к лору следует обращаться не сразу после ОРВИ, а недели через 2–3 после выздоровления. Если следа инфекции в организме нет, а аденоиды всё равно большие и стойко препятствуют носовому дыханию, вызывая уже перечисленные осложнения, тогда да, удалять их придётся. Но только после того, как будет подавлено воспаление. Лечить воспаление на аденоидах надо комплексно. Понадобится курс лекарственных промываний носоглотки и курс местных распылений препаратов. Однако из-за неудобного расположения аденоидов проделать всё это самим, без специалистов, затруднительно. Затем понадобится курс физиолечения (6–10 сеансов кварцевания). Дома можно ещё закапывать в нос ребёнку специальный антисептический препарат. Раньше использовали колларгол, а теперь капли с антибиотиком и дексаметазоном. Делать это надо правильно: ребёнок должен лежать на спине, голова запрокинута назад ноздрями в потолок. Приём антибиотиков внутрь при воспалённых аденоидах толку не даст – во‑первых, потому что воспаление чаще всего вирусной, а не бактериальной природы, а во‑вторых, потому что из-за плохого кровоснабжения этих органов лекарственные вещества до адресата просто не дойдут. Только под наркозом!Начиная с 1897 года, когда был изобретён аденотом (кольцевидный нож для удаления аденоидов), и вплоть до недавнего времени эта операция проводилась довольно варварским способом. Ребёнка привязывали к стулу и, попрыскав в рот местным анестетиком, хирург, орудуя ножом, практически на ощупь срезал увеличенные аденоиды. Времени это занимало пару минут, но впечатления у маленьких пациентов оставались на всю жизнь. Да ещё и успех операции был непредсказуем – ведь, если хотя бы часть лимфоидной ткани оставалась нетронутой, аденоиды вскоре вырастали вновь. Сегодня аденоиды во всём мире принято удалять под наркозом и только эндоскопическим путём (под контролем зрения). Благодаря этому практически исключается риск рецидива. И пациенту не наносится психологическая травма. Изменилась и техника операции. Аденоиды не срезаются, а измельчаются специальным прибором – шейвером – и с помощью отсоса в виде слизи выводятся наружу. Времени это занимает от 20 до 40 минут. Что укрепит иммунитет носоглотки

Елена Аманова

|

=Материал опубликован 23.11.2018

Разделы → Психология → Воспитание

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев Социологи выяснили, что использование следящих гаджетов сильно меняет поведение ребенка. Поведение современных детей изменилось с введением в обиход контролирующих гаджетов, например умных часов, которые позволяют родителям в одностороннем порядке прослушивать, что происходит вокруг ребенка. Об этом свидетельствуют данные исследования российских социологов: речь идет о рисках утраты самостоятельности и пространственного ориентирования, ограничения познавательной способности, изменения отношений между родителями и ребенком. Исторически сложившиеся формы родительского контроля были встроены в ткань социальной жизни и представлены поведенческими ограничениями и правилами, предписывающими особый режим мобильности ребенка. «Приходи не позже девяти», «не переходи оживленную улицу, гуляй около дома», «не заходи на территорию стройки» — эти правила передвижения без сопровождающих устанавливались в ходе переговоров со взрослыми и больше никак не контролировались. Правила варьировались в зависимости от возраста ребенка, ситуации в городе или районе, преобладающего стиля воспитания. Тотальный контрольСегодня каждый шаг ребенка можно отследить онлайн, если на него надеты, например, умные часы, которые в реальном времени «рисуют» траекторию его передвижения. Кроме того, с помощью тех же часов можно услышать, что говорит ребенок, с кем он общается в данный момент. Цифровые технологии образуют инфраструктуру контроля, объединяясь со спутниковыми системами навигации, сетями Wi-Fi, смартфонами. К этой инфраструктуре подключаются родители и дети в качестве наблюдателя и объекта наблюдения. Всё это формирует новую ситуацию, в которой, с одной стороны, родитель более спокоен, так как в любой момент может проверить местонахождение своего ребенка и то, чем он занимается, а с другой стороны, помещает ребенка в несвободную ситуацию, в которой он вынужден пребывать 24 часа в сутки. Социологи из Волгоградского государственного университета при поддержке РФФИ изучали различные ситуации, когда контроль за ребенком приближается к тотальному. Для сбора данных ученые обратились к детальному исследованию опыта нескольких семей методом опроса родителей. В эксперименте дети на протяжении полутора месяцев носили умные часы, которые позволяли следить за перемещением ребенка, определять, когда он выйдет из безопасной зоны города, в скрытом режиме прослушивать, что происходит вокруг и что говорит он сам, а также за тем, когда снимается гаджет. Безопасная несвободаИтоги исследований говорят, что дети практически лишены самостоятельного передвижения по городу, это приводит к тому, что он остается малознакомой средой вплоть до подросткового возраста, утверждают авторы работы. Ребенок не имеет возможности развивать способность к пространственному ориентированию, самостоятельному различению опасных и безопасных маршрутов. Поэтому «внезапно» выпущенный из-под родительского контроля подросток будет подвергнут большей опасности, чем его более опытный сверстник. — Думаю, те, кто желает надеть на ребенка следящие часы, хотят контролировать не только его поведение, но и поведение его окружения: учителя в школе, тренера в секции, друзей на улице и абонентов на телефоне, а в будущем, не исключено, — и супруга, и начальника на работе, — объясняет доцент кафедры этики факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Скворцов. — Если же родители стремятся контролировать буквально каждый шаг своего ребенка, значит, они не воспринимают его как свободную и сознательную личность, не доверяют ему и, скорее всего, не воспитывают в нем ответственности за поступки. Согласно результатам исследования, сами дети были недовольны самим фактом того, что за ними могут проследить в любой момент. Несмотря на то что ранее они без проблем отвечали на звонки родителей и были готовы отчитаться о своих действиях, новый уровень контроля вызвал непонимание и обиду. Одно дело — быть готовым к звонку родителя, другое — знать, что твой разговор может быть подслушан в любой момент. Некоторые родители даже не сообщили ребенку о возможности подслушать его, понимая, что это привело бы к конфликту. — Очевидно, что внезапное ужесточение уровня контроля приводит к бунту, — отмечает одна из авторов работы, доцент кафедры социологии ВолГУ Елена Лактюхина. — Если ребенка с младенчества приучать к тотальному слежению за его жизнью, это будет чем-то привычным. Если же ввести наблюдение в период жизни, когда маленький человек уже стал осознавать себя личностью, он воспримет слежку как ущемление его прав. Доверяй, но проверяйПо словам научного сотрудника факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александры Долгих, восприятие факта контроля за собой у детей зависит от действий родителей. Старшим следует максимально внятно постараться донести, что они не доверяют именно окружению, а не самому ребенку. — Можно, например, просить ребенка включать гаджет только в момент, когда ему приходится возвращаться домой поздно вечером или идти по неблагополучному району города, — поясняет Александра Долгих. Несмотря на возможную отрицательную реакцию ребенка, несомненным плюсом внедрения следящих гаджетов является снижение беспокойства у родителей. Но еще одна обратная сторона этой ситуации — это воспитание в людях терпимости к постоянному надзору. Это может окончательно снять ответственность за других людей с каждого горожанина. — В действительности умные часы с родительским контролем не сильно увеличат безопасность ребенка, — считает Алексей Скворцов. — Даже если удастся проследить его траекторию движения по городу, невозможно уберечь ребенка от внезапной опасности, например ДТП, неожиданной агрессии, стихийного бедствия. Можно ему что-нибудь подсказать, но не факт, что он это воспримет. Ошибка связиКак и любое техническое средство, приложение для смарт-контроля может передавать неверные данные. Если программа оповещает родителей о месте нахождения ребенка, не соответствующем реальному, взрослые должны сделать моральный выбор: поверить своему отпрыску или приложению. Чтобы вынести окончательный вердикт, кто прав, родителю придется провести анализ дополнительной информации — пообщаться со школьным учителем, друзьями ребенка, соседями. Более того, если ребенок внезапно пропадет из сети, уровень тревожности привыкшего постоянно следить за ним родителя мигом взлетит. Даже если школьник всего лишь зашел в тоннель, чтобы перейти дорогу, потерял телефон или у часов просто села батарейка, взрослый будет зря беспокоиться. Поэтому гаджеты, вроде бы служащие для успокоения родителей и упрощения контроля, на самом деле создают немало дополнительных поводов для волнения. В планах ученых более подробное изучение взгляда со стороны детей на контролирующие гаджеты. Дальнейшие исследования позволят выяснить роль новых технологий в трансформации опыта городского пространства, а также практик социального контроля. Коленцова Ольга Урманцева Анна

|

=Материал опубликован 23.11.2018

Разделы → Творим добро / Органы опеки

фото с сайта www.ya-roditel.ru У приемных родителей много тревог и страхов, и они не уменьшаются ни со временем, ни с приобретением опыта. Тревоги могут значительно ослабляться, исчезать, но на их место приходят другие. Вдруг ребенок не станет или не сможет учиться в школе, не проявит интереса ни к чему, кроме компьютерных игр и гаджетов? А что если после совершеннолетия он не захочет получать профессию, работать и зарабатывать себе на жизнь? А если с окружающими людьми у него не сложатся отношения, и он (или она) не найдет себе подходящего партнера и не создаст счастливую семью? Корни беспокойстваЭти родительские опасения имеют под собой основания, особенно в случаях, когда замещающая семья приняла ребенка младшего школьного возраста или подростка. Дети, пережившие трагические потери или ненадлежащее обращение, в большинстве своем действительно не отличаются стремлением к обучению и саморазвитию. Многие из них предпочитают выбирать самый «экономичный» путь существования: быстро, без труда и затрат получать то, чего хочется. Яркий и довольно распространенный пример действия таких установок: выпускник детского дома или воспитанник приемной семьи, объединяясь с подобными ему товарищами, проживает в квартире одного из них, а полученную от государства жилплощадь сдает в аренду и живет на эти деньги, не работая и не слишком загружая себя заботами о завтрашнем дне. Способность к самоорганизации собственной жизни зависит от уровня развития ребенка – базы, полученной в той сложной жизненной ситуации, в которой он оказался по воле судьбы. Ожидания должны соответствовать возможностямПервое, что необходимо сделать замещающей семье, – привести ожидания и требования к ребенку в соответствие с его возможностями. Важно, чтобы все члены семьи, принимающие участие в воспитании, придерживались одной политики. Нельзя допускать, чтобы ребенок получал разнонаправленные побуждения от взрослых в отношении своей учебы, своей будущности. Чтобы прийти к равновесию в этом плане, необходимо собраться (а может, и не единожды) и подумать всем вместе над тем, какие ограничения и возможности есть у ребенка, и какие перспективы открываются исходя из этой базы. Не стоит ожидать, что ребенок, имевший в раннем детстве задержку психического развития и обучавшийся в коррекционной начальной школе, поступит в вуз и с отличием окончит его, даже если к подростковому возрасту он выровнялся и освоил на удовлетворительном уровне программу девяти классов. Прорывы в развитии случаются, но и у таких чудес есть свои пределы. Если же транслировать такому ребенку, что от него ожидают только получения высшего образования и престижных высокооплачиваемых должностей, он может понять это как запрет на мысли о чем-то меньшем. Таким образом, если он почувствует, что не может исполнить требуемого, то лучше вообще расслабиться и не делать ничего, никуда не двигаться. Так завышенные требования приводят к инфантильности. Природные задатки и поиск таковыхНо если у ребенка налицо все природные задатки, и, несмотря на трудности в прошлом, он относительно здоров, смышлен и подаёт надежды, но… не имеет интересов и направленности, а просто исполняет на удовлетворительном уровне то, что от него требуется. Как в этом случае «заставить» его выбрать профессию самостоятельно? Данный случай не так прост. Приемные родители, видя в ребенке задатки, могут вкладываться в их развитие. Они понимают, насколько может измениться к лучшему судьба ребенка, если всего лишь создать для его развития условия, которых он был лишен. Поэтому особенно горько и обидно, когда ребенок отказывается от этих возможностей. В такой ситуации важно не давить на ребенка, не навязывать ему свои цели и ценности. Лучше прислушаться к изменившимся интересам подростка. Здесь возможны два сценария развития событий. Первый – подросток увлекся чем-то совершенно новым. К примеру, с детства отлично рисовал, а в 15 лет, казалось бы, бросил это занятие и погрузился в написание речитативов, начал снимать их на видео и выкладывать в интернет. Но родители не позволяют себе признать его новый интерес как что-то стоящее, ведь они так вкладывались в художественную школу! Увлечение подростка может оказаться временным: он проживет и оставит это, вернувшись к тому, что хорошо освоил. А может, его новое дело удачно дополнится полученными навыками в другой сфере и позволит задуматься о получении профессии, скажем, режиссера. Важно признать, понять и поддержать своего приемного ребенка, даже если он выбирает не тот путь, который вы ему заготовили. Гораздо труднее, когда нормально развитый подросток не имеет никаких выраженных интересов. В этом случае нужно приступить к поискам вместе с ним, но ненавязчиво, без излишнего давления. Этот поиск может выглядеть как посещение всей семьей различных культурно-досуговых мероприятий, на которых ребенок может увидеть всё разнообразие применения человеческих способностей, всю палитру различных профессий. Да, не стоит думать, что на приемного подростка понадобится меньше времени, чем на младенца. Временем, усилиями и изобретательностью родители должны запастись куда больше. Не было бы хуже…На пути становления приемного подростка может возникать множество трудностей и проблем, по сравнению с которыми покажутся благодатью и «неправильный» выбор профессии, и даже полное отсутствие сформированных интересов. Ребенка с травмированной душой может увлечь «плохая» компания. Малознакомые непроверенные люди могут слишком скоро оказываться «друзьями» и сексуальными партнерами подростка с нарушенной привязанностью. Он может обнаружить, что с алкоголем и наркотиками состояние счастья приходит гарантированно легче и быстрее, чем гипотетические успехи будущности, ради которой надо долго учиться, много работать и терпеливо переносить лишения. Как уберечь приемного ребенка от «напастей»Как побудить ребенка общаться с «правильными» людьми и выбирать законные увлечения? Если ребенка упустить, он так и не сможет успешно влиться в социальное пространство и стать счастливым. Работа на качественный результат в этом направлении должна начинаться намного раньше, чем смогут появиться первые тревожные звоночки в поведении подопечного. Приемным родителям необходимо соблюдать несколько принципов:

Елена Турлина

|

=Материал опубликован 22.11.2018

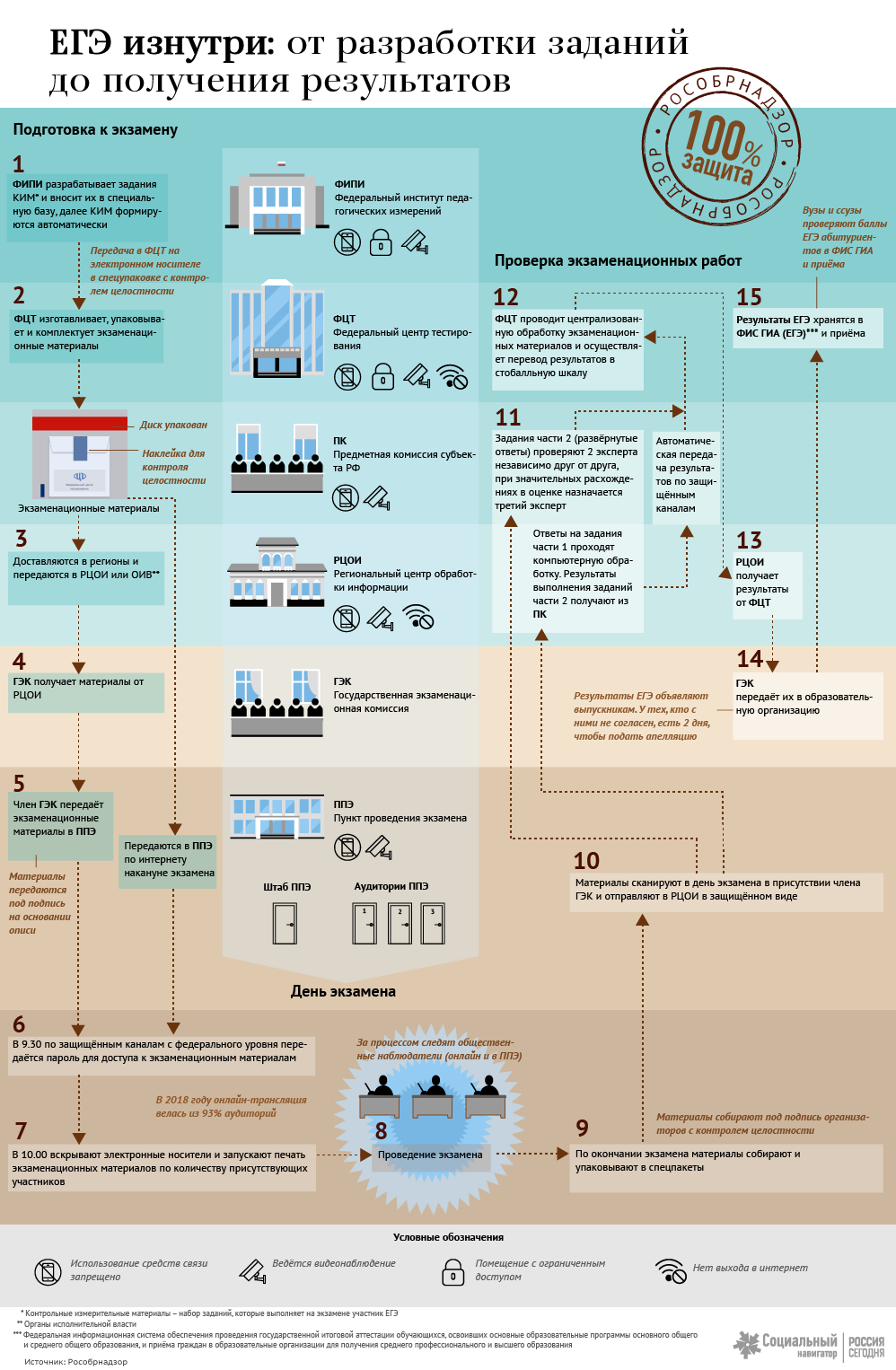

Разделы → Школьники

фото www.yandex,ru Процедура ЕГЭ ежегодно совершенствуется. Этапы подготовки и проведения экзаменов обеспечены необходимыми мерами защиты, процесс контролируется несколькими профильными организациями. Актуальные данные Рособрнадзора о ЕГЭ представлены в инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".  © РИА Новости, Инфографика |

=Материал опубликован 22.11.2018

Сургут • Разделы → Пособия и соц.защита

Обновлен 20 ноября 2018 г.

Обновлен 20 ноября 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

=Материал опубликован 22.11.2018

Сургут • Разделы → Пособия и соц.защита

Обновлен 20 ноября 2018 г.

Обновлен 20 ноября 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

=Материал опубликован 22.11.2018

Фото: Depositphoto Современные дети перегружены: уроки, продленка, кружки, репетиторы… А потом еще и домашнее задание, которое делается чуть ли не весь вечер и очень часто – за компьютером. Как сохранить здоровье ребенка и повысить его успеваемость? Советы дает главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы им. З.А. Башляевой профессор Исмаил Османов. "Всем родителям необходимо понимать, что от того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит его состояние здоровья, физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе, - рассказал он. - Правильное чередование разных видов деятельности, достаточный сон, регулярный отдых на свежем воздухе, правильное питание - все это способствует нормальному развитию ребенка". Итак, на что же нужно обращать внимание в первую очередь? По словам Исмаила Османова, есть несколько важных правил: 1) Прежде всего, достаточный ночной сон (не менее 9-10 часов), определенное время укладывания, проветривание комнаты перед сном. В спальне желательно поддерживать комфортную температуру воздуха. 2) Не менее важный аспект - регулярное питание ребенка. 3-4 раза в день в определенные часы с обязательным употреблением овощных, жидких, мясных и рыбных блюд. 3) Необходимо не забывать об отдыхе после школы. Обязательным условием должны быть прогулки на свежем воздухе. Желательно - с подвижными играми (не менее 2 часов), а также выделение времени для творчества, помощи по дому и непременно - около часа свободного времени для занятий по интересам. 4) Отведение определенного времени для приготовления уроков поможет правильно распределить нагрузку на ребенка (согласно СанПиНам, временной объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать полтора астрономических часа во 2-3 классе, два часа в 4-5 классе, два с половиной часа в 6-8 классе, три с половиной часа в 9-11 классе - прим.ред.). 5) Для полноценного развития ребенка не стоит забывать о важности не только творческих, но и физических занятий с учетом потенциала и способностей ребенка, необходимости занятий физкультурой и регулярного общения с родителями и друзьями. "Организуйте с раннего школьного возраста правильный режим ребенка, и это станет образом и нормой всей его жизни", - советует Исмаил Османов. Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 21.11.2018

Разделы → Школьники

Жестокость в школах - сложнейшая проблема. Зачастую и ученики, и учителя живут в состоянии хронического стресса. Фото: Depositphotos.com

И учителя, и ученики живут в условиях взаимной беззащитности друг перед другом. Фото: Depositphotos.com Буллинг, взаимные оскорбления и унижения, физическое насилие... Когда школа превратилась в арену для взаимной травли? Почему учитель, который когда-то для многих семей был родным и близким человеком, превратился в мучителя? Вот факты. Сахалин: учительница русского языка и литературы унижает девочку перед всем классом, называет ее "приемной" из-за дырки в кофте. Оренбург: учитель физкультуры надел на голову третьеклассника плавки. Томская область: учительница ударила второклассника головой о парту, став фигурантом уголовного дела. Но самое тиражируемое видео последних недель - из Комсомольска-на-Амуре. Педагог высшей категории с 24-летним стажем работы, догоняя ребенка, гневно спрашивает: "Я тебе кто? Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Почему ты мешаешь всем?" И отвешивает мальчику тяжелые затрещины. Впрочем, сам ребенок также пытается дать сдачу взрослому человеку. Видео мгновенно разлетелось по социальным сетям. Реакция на отнюдь не педагогическое поведение учителя не заставила себя долго ждать. В министерстве образования и науки края начали проверку произошедшего, а педагога отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств. - По факту, который произошел в школе № 37 города Комсомольска-на-Амуре, сейчас проводится служебное расследование. Для помощи педагогическому коллективу и управлению образования командированы психологи из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Хабаровска, - заявили в минобрнауки края. В ведомстве добавили: учительница характеризуется только с положительной стороны и никогда раньше себе такого не позволяла. В этой школе работает более десяти лет. На защиту педагога встали и многие из родителей одноклассников пострадавшего. Если верить сообщениям на местном форуме, девятилетний мальчик - настоящая гроза школы. Матерится, обзывает учителей и сверстников, бьет сестру. "Учительница просто сорвалась", - говорят они. Между тем дело не ограничилось служебной проверкой. Уголовное дело по факту случившегося завел Следственный комитет. Следствие выяснит, какие условия жизни и воспитания ребенка в семье, даст оценку действиям (или бездействию) должных лиц школы, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Физическое или какое-либо другое насилие в школе недопустимо: это факт, который должен быть непреложным. Но также очевидно, что нельзя клеймить человека, не разобравшись, не рассмотрев случай со всех сторон. Проблема, к сожалению, системная. И, наказав лишь одного виновника, ее не решить. - К сожалению, когда судит толпа, она не взвешивает рационально все плюсы и минусы, не анализирует ситуацию или образовательные результаты, не разбирается в сложных отношениях участников конфликта. Толпа сразу навешивает ярлыки, ищет и клеймит виновников. Оградить как учителя, так и ребенка от такой массовой травли чрезвычайно сложно, - считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Мы живем в новом "стеклянном доме" - в условиях тотальной информационной прозрачности. Когда любое твое слово, любой поступок ученик может снять на видео и выложить в соцсеть. Это не хорошо и не плохо - это данность, от которой уже никуда не деться. Единственный способ избежать подобных случаев, на мой взгляд, это создать внутри педагогического коллектива неформальный "кодекс чести" - список норм культурного поведения, утверждающий уважительное отношение к ученикам, коллегам, родителям. Это должно быть в каждой школе, в каждом колледже или вузе, даже в каждом детском саду. Потому что никакая инициатива "сверху" не поможет: эффективны только внутренние нормы, которые "растут" в людях достаточно долго. За учительницу из Комсомольска-на-Амуре вступились не только родители: под петицией, призывающей освободить педагога от уголовной ответственности, уже более тысячи подписей. И все-таки, почему так происходит? Почему учителя все чаще срываются, попадают в безвыходные ситуации? С одной стороны, в течение 30 лет шел "двойной отрицательный отбор", когда в педвузы шли далеко не самые сильные абитуриенты. А потом в школы шли выпускники, которые не смогли найти более денежную работу. Ситуация начала исправляться только в последние годы. Толпа сразу навешивает ярлыки, ищет и клеймит виновников. Оградить как учителя, так и ребенка от такой массовой травли чрезвычайно сложно По данным исследования ВШЭ, 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. Агрессивное отношение подростков связано с желанием повысить авторитет в глазах одноклассников. И что особенно тревожно, учителя с тяжелым материальным положением подвергаются буллингу в два раза чаще. Работать в таких условиях никто в педагогических вузах не учит... Не самая высокая зарплата, огромная ответственность и нагрузки: для многих регионов типичная ситуация, когда в классе на одного учителя - 35 детей и более. Добавьте сюда бесконечное количество бюрократических отчетов, требование руководства показать определенный образовательный результат, работу на полторы-две ставки. И - чувство вседозволенности у детей. Отсюда и срывы, и профессиональное выгорание. Ситуацию может переломить только системный подход: достойная зарплата, комфортные, современные условия труда и чувство защищенности. - Мы крайне негативно относимся к подобным случаям, изучаем ситуацию в каждом учреждении. И могу сказать, что проблема профессионального выгорания - это не пустые слова и не попытка расписаться в бессилии, это реальный факт, - говорит зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. - Необходимо создать систему мер поддержки, профессиональной реабилитации учителей. Причем нужны специальные научные исследования негативных факторов, которые влияют на работу учителей, и разработать средства профилактики. Это государственная задача. - С этической точки зрения подобное поведение учителей абсолютно непрофессионально. Мы понимаем, как важно сейчас наладить в школе работу психологических служб, профилактику подобных случаев, - говорит замдиректора департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами минпросвещения Светлана Ермакова. - Не случайно в рамках новой модели аттестации педагогов мы говорим о психолого-педагогических и коммуникативных компетенциях. Потому что этим учителям их явно не хватило. Напомним, новая модель аттестации учителей будет утверждена в 2020 году. Она позволит оценить уровень квалификации педагога по четырем компетенциям: предметной, методической, психолого-педагогической, коммуникативной. Кроме того, в каждом регионе будут созданы центры непрерывного развития профессионального педагогического мастерства. Но будет ли этих мер достаточно? КомментарийТатьяна Суздальницкая, мама двоих детей, член экспертно-консультативного совета родительский общественности при Департаменте образования Москвы и Союза писателей России: - Жестокость в школах - сложнейшая, многогранная проблема. И ученики, и учителя настолько сегодня загружены, что живут в состоянии хронического стресса. Отсюда и вспышки агрессии, еще более жестокие и более частые, чем это было в наше время. И все это - в ситуации полной и взаимной беззащитности друг перед другом. Как часто бывает невозможно доказать, что учитель унижает ребенка, так и у учителя нет никаких реальных инструментов привлечь к ответу хулигана, который терроризирует весь класс. Отделы предупреждения правонарушений несовершеннолетних работают неэффективно. Ну проведут они беседу, ну пошлет их всех этот подросток подальше - и продолжит измываться над всеми: одноклассниками, учителями, родителями.Первая реакция, которая появляется при просмотре нашумевшего видео из Комсомольска-на-Амуре: ах, бедный ребенок. Но с другой стороны, я представляю, как нужно было довести педагога, чтобы он решился на такой шаг. Должна быть разработана система, когда у педсовета и родительского комитета появились бы реальные механизмы защиты. Чтобы за систематические и многочисленные нарушения опасного ученика можно было исключить из школы, перевести на домашнее обучение. А в отношении родителей за их бездействие - привлекать органы опеки. Подготовила Ксения Колесникова.

Мнение психологовОльга Маховская, психолог, автор книги для родителей "Думай, как ребенок, поступай, как взрослый": - Будущим педагогам я бы читала курс "Психология наказания" - о том, что происходит с ребенком, когда его наказывают. Что с ним происходит в момент, пока на него орут. Через полчаса, когда он перестал плакать или возмущаться. Вечером, когда ему добавляют родители. Ночью, когда его мучают кошмары. Что происходит с ним завтра и через 20 лет - когда распадается союз с любимым человеком только потому, что тот повысил голос, и началось... В отличие от родительских наказаний школьные чаще всего происходят на виду у всего класса. Молчание одноклассников обычно расценивается жертвой как согласие и поддержка, "хор" в древней как Греция трагедии - многократное усиление. В результате возникает эффект лапидации, побиения камнями.В оправдание педагогов, работу которых сегодня мало охотников вершить, могу только с горечью заметить - их точно так же публично, на педсоветах, распекают. Марина Рослякова, школьный психолог: - Я думаю, что не бывает трудных детей. Есть дети, которым трудно. Это ребята, которым не хватает родительской любви и внимания. Это дети с психоневрологическими заболеваниями, которым сложно общаться со сверстниками. Таким школьникам необходимо грамотное сопровождение педагогов и их поддержка. Работать педагогам с ними нужно прежде всего не кулаками или криком, а словом. Их этому, хочу заметить, специально обучают в институте. Не получается? Это непрофессионализм. Уходи из школы. С другой стороны, дети сейчас пошли немного другие. Они с раннего возраста знают свои права и часто намеренно провоцируют учителей, ощущая свою безнаказанность. Поэтому учителя вынуждены "защищаться". Подготовили Елена Яковлева, Юлия Гарднер.

А как у них?Телесные наказания применяют в южнокорейских школах: за серьезные нарушения учитель может нанести несколько ударов специальной палкой по ягодицам ученика. В Сингапуре для поддержания дисциплины среди мальчиков на уроках может использоваться легкая ротанговая трость. Наказывают детей и в некоторых штатах США. Например, в школах Алабамы, Арканзаса, Джорджии. Для этого чаще всего используют специальную "шлепалку". Но в большинстве случаев, как в США, так и в Канаде, самым тяжелым наказанием считается временный запрет посещать школу. При этом если ребенка наказали из-за непослушания во время урока, родители обязаны показать хулигана психотерапевту. Юлия Гарднер, Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 21.11.2018

Разделы → Школьники → Психология

"Школа должна не только учить, но и воспитывать", - настаивает детский омбудсмен Анна Кузнецова. Фото: Владимир Саяпин/ТАСС Школьные новости напоминают сегодня сводки с дешевого телешоу. Не успела страна обсудить, как учителю пришло в голову сказать школьнице "Ты приемная", уже подоспела следующая история: в Хабаровском крае педагог с 25-летним стажем отлупила второклассника с воплями: "Ты кто такой?!". Что с нами происходит? Почему школа, авторитет которой был беспрекословным превращается в место для разборок? Почему сегодня модно быть красивым, и не модно быть героем? Можно ли измерить детское счастье? На эти и другие вопросы корреспонденту "РГ" отвечает Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Анна Кузнецова: Представляете, недавно ко мне целый класс пришел! Сами нашли адрес и пришли! Здесь, в Общественной палате, увидев такое количество детей, очень удивились. Что делать? Позвали ребят за стол, пили чай и разговаривали. Я была поражена, насколько это вдумчивые, глубокие и взрослые дети. Зачем же они приходили? Анна Кузнецова: Учитель, которого они любят, был уволен. Конечно, они хотели, чтобы им помогли вернуть педагога. Но за этим я услышала то, что звучало гораздо громче: непонимание и накопленная обида. Игнорирование детских запросов, конфликт и даже обращение в правоохранительные органы. И при этом до сих пор не было встречи с администрацией школы. Дети рассказывали о традициях учебного учреждения, о том, что пришло новое руководство, которое их совершенно не слышит... Бороться за идею, которая тебе важна и дорога - это важно, но, конечно, хотелось, чтобы детям как можно реже приходилось бы бороться с недопониманием взрослых. Были еще в вашей практике случаи, когда школьная администрация не реагировала на детские запросы? Анна Кузнецова: Да, я их помню. Например, у меня был неприятный разговор с руководством школы в Кургане. Там произошло ЧП - семиклассница стреляла в одноклассников из пневматического оружия. Я не нашла не то, что непонимания ситуации, у руководства не было ни малейшего желания разобраться. При том, что были сигналы. Но я видела и других педагогов. В Хабаровском крае живет Александр Геннадьевич Петрынин, второй Макаренко. Он собрал детей, которые в конфликте с законом, с которыми никто не справляется, а этот замечательный человек выстроил свою работу так, что эти дети возвращаются к нормальной жизни. Но если он справляется с такими детьми, значит, с теми, которые приходили ко мне, тем более можно договориться, разобраться в проблеме?! Нужно только захотеть? Анна Кузнецова: Мне показалось, что им не хватает одного, самого главного человека, которому все это надо. Когда мы разговаривали с директором школы, я увидела, что каждый копает свою грядку и не понимает, что огород общий. Свои функции он исполнил формально, все хозяйственные задачи были решены. А про то, всегда ли отвечать на запрос детей о встрече, в инструкции не написано. В итоге, дети попали в ситуацию, когда взрослые считают их несовершенными - не несовершеннолетними, которым нужна защита и понимание, а несовершенными, которые многого не понимают и недопонимают. Вот это более сложная проблема. Сейчас мы работаем со случаем в Барнауле, когда ребенок пытался сам разобраться с проблемой, школа никак не отзывалась - в итоге неоднократные драки и агрессия в отношении этого ребенка чуть не закончилась более серьезным конфликтом. Когда родители обратились к руководству школы - ничего кроме игнорирования не последовало в ответ. Сейчас по этому случаю мы направили обращение в региональную прокуратуру. Интересно, что когда был проведен опрос на наличие булинга в школах, дети говорят, что есть, а взрослые считают, что нет. Побили ребенка - это случайность или булинг? Здесь очень тонкий вопрос. Порой, для детей ситуация более болезненна, чем кажется взрослым. И все-таки, что с нами происходит? Почему сюжеты "Чучела" и "Повелителя мух" так настойчиво повторяются сегодня. Ведь дело не только в том, что школам не хватает квалифицированных психологов. Анна Кузнецова: С одной стороны - да, не хватает психологов. С другой стороны происходит нарушение связи между семьей и школой, и как ни странно - нарушение связи между школой и учеником. Общение ограничивается регламентом, выдачей знаний. Может быть, дело в том, что общество воспринимает школу как услугу? Анна Кузнецова: Я всегда с осторожностью отношусь к обобщениям. Моя бабушка была педагогом, в моей жизни встречались потрясающие учителя, и я им благодарна. Я знаю, что сегодня таких учителей не меньше. То, что эта проблема выходит в публичное поле, говорит о том, что мы стали больше внимания уделять воспитательному процессу в образовательном учреждении. И нам сейчас нужны шаги от директора не только, как от администратора-хозяйственника, а как от опытного руководителя детского коллектива, того, кто умеет быть медиатором, если это необходимо, видит возрастные и психологические особенности детей, динамику отношений в детском коллективе, то есть обладает многими, кроме хозяйственника, кадровыми компетенциями. Сегодня у общества очень большой запрос на воспитательный компонент. Порой дети проводят в школе время до вечера. Я своих провожаю в семь утра, и в восемь вечера они порой возвращаются домой. Но здесь, конечно, ключевое значение - это семья. А если в семье что-то не так? Тогда надежда на школу. Как с этим запросом на воспитание быть детскому омбудсмену? Анна Кузнецова: Мы предложили Рособрнадзору разработать мониторинг воспитательных программ в школах, который поможет изучить организацию воспитательного процесса. Должно быть единство двух процессов - обучения и воспитания. Но успешное решение в воспитательных вопросах часто зависит от личности, от внутреннего потенциала. Как его измерить? Тестированием? Прописать четкие должностные инструкции? Но ведь это очень важно, какой человек рядом с ребенком. У нас сегодня много методик, которые помогают дать характеристику положения ребенка в группе, срез по конфликтности, определить так называемый "климат в классе". Нужно лишь ставить задачу это понять. Может, школьные истории это результат того, что мы стали более эгоистичными? Анна Кузнецова: Оценивать уровень эгоистичности общества в отношении соблюдения интересов ребенка - наверное, можно, но сложно. Хотя, например, кондукторы высаживают ребенка из автобуса. Зимой, вечером, в незнакомом месте. Ну как это? Со своей стороны мы направили обращение в Минтранс с предложениями, как предотвратить и не допустить подобных случаев. Да, мы не знаем те случаи, когда ребенка не высадили или когда рядом оказались взрослые, которые взяли его за руку и спросили - сколько тебе нужно? Я сейчас за тебя заплачу и ничего за это не возьму. И этот был бы урок. Для всех. Ведь из детей вырастают взрослые, которые тоже делают выбор как поступить. Я думаю, что правильно было бы давать такие примеры. Недавно президент сказал, что сегодня мало говорят о героях, которые вели бы за собой молодых. Эта фраза прозвучала, когда я была в Керчи, в реанимации, встречалась с ребятами. Один мальчик рассказывал, как у него на руках умер друг, который бежал в здание, где должна была взорваться бомба, а он бежал туда, чтобы вытащить детей, которые еще были живы. Разве это не герои? А учительница из Перми, которая защищала детей, заслонив собой от мальчика с топором... Я приехала к ней в больницу в тот момент, когда ее состояние было критическим. И какие здесь должностные инструкции могут быть? Кто об этом знал заранее? Но вы знаете, вот эта личная жертвенность, безусловно, есть в каждом из нас. Конечно, нам всем важно работать над тем, чтобы таких подвигов никому не пришлось совершать. Еще одна печальная недетская тема - зимой дети горят, летом падают из окон. Это вопрос родительской безответственности? Анна Кузнецова: Это горе. С начала года более 700 детей выпали из окон. Они не болели, не были жертвой преступления, ДТП. Они находились дома, с родителями, нянями. Сегодня у нас есть несколько предложений, но, прежде всего, должен быть ответственный за ситуацию. Тогда мы получим более эффективное решение тех предложений, которые сегодня есть. Одно из них - разработка специальных механизмов для окон, дешевых и доступных. Они обязательно должны быть в наличии у организаций, которые занимаются продажей и установкой оконных конструкций. И обязательно быть рекомендованы семьям, в которых есть дети и с маленькими детьми. Конечно, родители, должны быть более внимательными. Кроме этого, должна быть информационная политика - нужны ролики соцрекламы, приуроченные к определенному времени года, должны быть заранее начаты информационные кампании. В Волгограде волонтеры ходили с рупорами, и вешали в подъездах плакаты "Ребенок в комнате - закрой окно". Что касается пожаров, сегодня это страшная ситуация. Мы анализировали статистику. И тенденция увеличения, увы, есть. Открываешь сводки - сгорели двое, сгорели трое. Кемерово, шестеро детей! Там уже которая семья горит, это недопустимая ситуация. На днях мы встречались с министром МЧС Евгением Зиничевым. На этой неделе прошло селекторное совещание, обсуждали как исправить ситуацию. Ведь на кону жизнь ребенка. Среди наших предложений - инвентаризация (поиск неполадок с печным отоплением или газовым оборудованием) во взаимодействии с социальными службами, установка датчиков дыма и помощь семьям, которые не могут решить эти проблемы сами. Еще одно предложение - обучение детей поведению в пожароопасной ситуации. Я специально ходила на форум, где ребята обменивались опытом, как спасать себя и других. Некоторым это, к сожалению, пригождается в жизни. Не должны дети с такими ситуациями сталкиваться. Мы собираемся привлечь и общественные организации. Например, нашу летнюю акцию "Безопасность детства" волонтеры сами не захотели прекращать. За лето, к примеру, было найдено 42 тысячи нарушений на детских объектах. Мы отремонтировали площадки, на которых дети ломали ноги-руки, придумали охрану объектов недостроя, куда дети регулярно попадали. Теперь акция приурочена к зимнему периоду. Совет отцов поможет оказывать конкретную помощь семьям. Законодательные меры нужны, но нельзя забывать и о потенциале собственных рук, личной ответственности. Что такое детское счастье? Анна Кузнецова: Я себе тоже задавала этот вопрос. Конечно, для ребенка счастье - это когда его любят. Но из риторического этот вопрос может превратиться в практический. Как измерить благополучие ребенка? Сейчас мы разрабатываем так называемые критерии "качества детства" в РФ, куда будут отнесены комплексные показатели. Вот, к примеру, показатели сиротства. Казалось бы все просто - сироты есть, сирот нет. Но если мы говорим о том что, много детей передается в приемные семьи, то тогда не должно быть возвратов или они должны быть минимальными. А для этого должна быть развита инфраструктура, должны быть специалисты, помогающие приемной семье, качественные инструменты диагностики. Еще один важный компонент - работа с профилактикой отказов от новорожденных. Самое лучшее для сироты - не попадать в сиротские учреждения, не становиться сиротой. Еще интересный момент, мы подготовили сводку показателей, которые ведет официальная статистика. Их получилось не так много, зато вдвое больше оказалось тех показателей, по которым официальной статистики нет. Конечно, самое главное, чтобы за всеми этими цифрами виделись конкретные истории детей. Нельзя подменять реальные детские судьбы вот этими обсчетами. Но и пренебрегать ими нельзя, именно они помогут понять, что конкретно надо изменить и как это сделать. Что помогает вам двигаться вперед? Анна Кузнецова: Разрешение проблемной ситуации до конца. Иногда для этого нужен целый комплекс мер - законодательные, организационные, информационные. Мне кажется, если со всех сторон работать, результаты будут. А когда бывают результаты - это победа. Вот сейчас, наконец, одной керченской семье помогли получить деньги. Ситуация простая - деньги были переведены, но обналичить их было нельзя. Сейчас ситуация разрешилась. Вот такие маленькие победы. Прошел первое чтение закон об Уполномоченных, его появление говорит о том, что детские интересы, интересы семьи очень важны и на них нужно обращать внимание. Хочется надеяться - общими усилиями мы сможем добиться, что комментировать чрезвычайные ситуации станем меньше, а будем больше говорить о том, что мы сделали для того, чтобы ЧП не возникали. На одном из форумов, когда мы обсуждали все эти школьные истории, о которых мы с вами говорим - одна девочка из "Молодежки ОНФ" встала и предложила провести уроки добра в школах. Это предложение переродилось во всероссийскую акцию "Класс доброты". Это как раз возможность увидеть или стать теми героями, о которых сегодня надо рассказывать. Пусть о них знают в классе, в соседнем доме. Таких героев много. Например, я знаю мальчика, мы ему оказывали помощь в лечении, который делает поделки, продает их и на эти деньги покупает подарки малообеспеченным семьям. Смотрите, (она находит среди множества поделок на подоконнике икону, которая сделана в удивительной точечной технике) - сейчас ему уже трудно это делать из-за болезни, так он печенье печет! И просит маму с отчимом разносить это печенье по детским домам. Вот такие истории должны быть в СМИ и соцсетях. И когда их станет больше, антигерои перестанут быть лидерами по перепостам и комментариям, станут просто неинтересны. Татьяна Владыкина

|

=Материал опубликован 21.11.2018

Разделы → Здоровье

Shutterstock.com По статистике, диагноз «сколиоз» имеет каждый 6-й человек на планете. И число больных постоянно растет. Чаще всего подобный диагноз ставят уже школьникам. Сидячая учеба, да еще и за неправильно подобранными партами, увлечение гаджетами — все это становится причиной того, что спина быстро становится кривой. Сутулость, искривление позвоночника, болевые ощущения в шее, спине и ногах — это те симптомы, которые сопровождают сколиоз. Врачи же сегодня нередко утверждают, что данная проблема и вовсе результат проблем в родах. Как лечить сколиоз и как мать может «передать» его ребенку, рассказывает врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

В чем проблема?Классическое определение сколиоза — это стойкое отклонение позвоночника вбок от вертикального положения. Однако эти изменения затрагивают не только позвоночник, как думают многие, но и всё тело. У человека, имеющего диагноз «сколиоз», обязательно деформирован череп, а также смещены со своего места крестец, тазовые кости, голени и стопы. У больных со сколиозом смещённые шейные позвонки пережимают сосуды, и пациенты часто страдают головными болями. Кроме того, при сколиозе условия для работы внутренних органов ухудшены, так как смещенные кости и напряженные мышцы немного сдавливают как сами органы, так и питающие их сосуды. Так наше тело приспосабливается к искривлённому положению. Главная причина сколиоза — это родовая травма. Также сколиоз может быть следствием врождённых аномалий позвоночника, приобретённых травм таза, ног, позвоночника и некоторых других причин. Причём под родовой травмой подразумеваются не только переломы, вывихи, разрывы и другие грубые увечья. Достаточно смещения костей основания черепа на миллиметры, и это изменение скажется на всём опорно-двигательном аппарате. Если роды были стремительными или, наоборот, затяжными, если при родовспоможении приходилось прибегать к различным медицинским манипуляциям (эпидуральная анестезия, стимуляция окситоцином, амниотомия, эпизиотомия), то с большой долей вероятности можно говорить о наличии родовой травмы. Когда смещаются кости основания черепа, они, как по цепочке, тянут за собой первый шейный, а за ним все остальные позвонки, крестец, бедра и голени, пока эта деформация не доходит до заключительного звена — стоп ног. Результат — искривление позвоночника, деформация стоп, разная длина ног. Определяем проблемуОбычно о сколиозе первый раз слышат на школьном медосмотре. На этот период приходятся скачки роста, когда позвоночник начинает активно удлиняться. В то же время, дети много времени проводят за письменным столом, носят тяжёлые рюкзаки. Пик прогрессирования сколиоза — это подростковый возраст. Во время полового созревания (12-15 лет) организм начинает бурно расти, это активизирует и развитие сколиоза. Но на самом деле определить сколиоз можно гораздо раньше. Опытный специалист способен заметить признаки заболевания даже у грудного ребёнка. Малыш плохо держит головку, поворачивается со спины на живот только в одну сторону, у него есть косоглазие, дисплазия тазобедренных суставов или кривошея — это всё относится к ранним признакам формирования сколиотической дуги. Также о сколиозе может говорить разное положение плеч, лопаток, глаз, ушей — одним словом, любая асимметрия в лице и теле. Как лечить сколиоз?Как и при любом другом заболевании, лечение сколиоза будет намного эффективнее и быстрее, если начать заниматься проблемой в раннем возрасте. Пока не начался скачок роста, сколиоз первой-второй степени возможно вылечить полностью. Но даже если этот момент упущен, остеопат способен вернуть кости основания черепа в правильное положение и тем самым заметно улучшить осанку. Это сделает движения лёгкими и в будущем избавит пациента от болей в шее, спине и ногах. Для девочек сколиоз имеет особое значение. Сколиотическая дуга затрагивает таз и деформирует его. Когда девочка вырастает, изменения никуда не исчезают, и во время родов женщина «передаёт» по наследству сколиоз своему ребёнку. Малыш продвигается по родовым путям через искривлённый таз и, таким образом, получает смещение костей основания черепа. Получается, что ребёнок — это своего рода слепок матери, и такая деформация будет передаваться из поколения в поколение: от бабушки — маме, а от мамы — ребёнку. Разорвать этот круг можно, если ликвидировать последствия родовой травмы у девочки, и чем раньше — тем лучше. Эффективное лечение сколиоза — это комплексная работа. В первую очередь, необходимо устранить первопричину — восстановить нормальное положение костей черепа. В качестве вспомогательных методов отлично подойдут занятия лечебной физкультурой, курсы массажа и плавание. Анна Шатохина

|

=Материал опубликован 21.11.2018

Разделы → Школьники

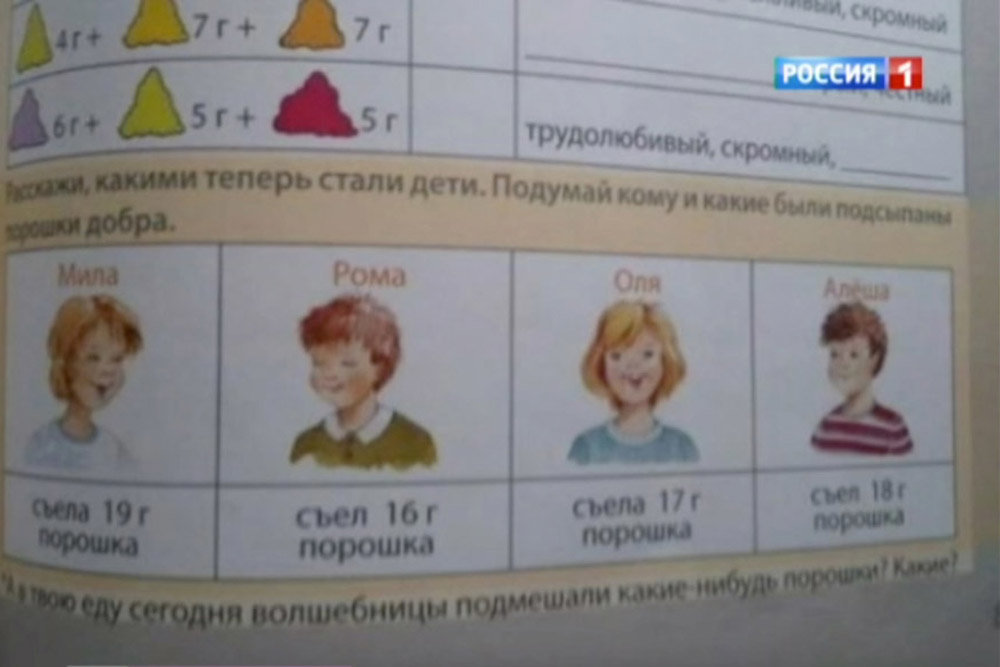

Встречались и такие задачки: "Подумай, кому и какие были подсыпаны порошки добра. В твою еду сегодня волшебницы подмешали какие-нибудь порошки?" Фото: Vesti.ru Мать охрипла, дочь оглохла, соседи выучили уроки. Это не анекдот, а типичная ситуация для многих российских семей. Мама до часу ночи клеит поделку из папье-маше, пока папа с малышом решают задачки по математике... Не сдал вовремя работу - "двойка" всем. И хорошо, если задания адекватные по сложности. А если нет? - Кто такие вопленицы? Чем амфибрахий отличается от анапеста? Какую роль играет деталь в художественном произведении? Ответы на эти вопросы должны отскакивать от зубов не только у студентов филфака, но и у моей дочки-пятиклассницы, - говорит мама Юлия из Москвы. - Причем учитель заставляет зубрить литературоведческие термины и дает по ним контрольные работы совершенно бездумно, по алфавитному принципу. Надо ли это моему ребенку именно сейчас? Я считаю, что нет. Но что можно сделать в такой ситуации? Третий класс, окружающий мир. Задание: назовите предприятия вашего города, загрязняющие окружающую среду, и расскажите, как вы с этим боретесь, сделайте презентацию. Может ли 9-летний ребенок справиться с этим самостоятельно? Четвертый класс - вырастите тыкву из зернышка в ноябре, определите падеж существительного в словосочетании "сварил кофейку"... Родители рассказывают десятки подобных историй, когда над "домашкой" ломает голову вся семья. Можно встретить и такой вопрос в проверочной работе московского школьника: "Как определить из двух образцов почвы, какая из них - плодородная?" Подсказка: нагреть оба образца и понюхать, ведь органические вещества в плодородной почве при горении плохо пахнут... В Новосибирске учитель музыки "французской" гимназии N 16 предложила детям выбрать современную песню и выучить ее. Один из учеников вспомнил "Владимирский централ". Его поддержали большинство одноклассников, а учитель, как ни странно, не стала спорить. Когда ребята вернулись домой и начали заучивать этот хит, возмущению родителей не было предела. Задание в итоге отменили, а педагог получила выговор. В Ростове случай еще "веселее". - Учитель рисования решил освоить с детьми граффити. Долго рассказывал о творчестве Бэнкси, показывал действительно интересные работы современных художников, - говорит мама Наталья Белоусова. - Потом попросил каждого принести эскизы, а кто сможет, то и фотографии готовых работ. Результат был неожиданным. Наш сын не только сделал эскиз, но и решил его воплотить. Вечером грозный дворник привел Илью домой и сказал, что если еще раз увидит, как он рисует на заборе, сдаст в полицию. По данным опроса "РГ", более половины родителей хотя бы раз сталкивались со спорными домашними заданиями. Почти столько же признаются, что выполняют "домашку" всей семьей, а 76 процентов считают, что ребенок перегружен учебой сверх всякой меры. Современные дети знают особенности пищеварения майского жука и все 15 течений Атлантического океана. Знают, чем брюхоногие моллюски отличаются от головоногих, чем осадочные породы отличаются от вулканических. Типичная ситуация: решить 20 примеров, выучить два параграфа, написать эссе по литературе - и это только часть ежедневной нагрузки. В итоге уроки превращаются в инструмент контроля и выставления оценок, а работа в классе подменяется работой дома. В некоторых школах рефераты задают даже по музыке и физкультуре. И сидят родители вечерами, скачивают все это из интернета...  Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова Между тем существуют важные санитарные нормы (СанПин): "временной" объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать 1,5 астрономических часа во втором-третьем классе, 2 часа - в 4-5-м классе, 2,5 часа - в 6-8-м классе, 3,5 часа - в 9-11-м классе. А у первоклашек вообще домашних заданий быть не должно! Родители должны знать эти нормы и требовать от школы их выполнения. Кстати, зачастую проблема с домашними заданиями связана не только с работой конкретного педагога и человеческим фактором. Но и учебниками, которые по-прежнему содержат много ошибок. "Нам, родителям, приходится дома объяснять детям, что такое кассетный магнитофон или дисковый телефон, нарисованные в учебнике английского языка. И это полбеды по сравнению с неактуальными географическими картами (ведь Крым-то давно наш) и старыми вариантами Периодической таблицы Д. И. Менделеева (ведь она расширилась с 92-х до 118-ти элементов)", - говорится в сообщении Национальной родительской ассоциации. МнениеАлихан Динаев, победитель конкурса "Учитель года России-2018", учитель обществознания, общественный советник министра просвещения: - Пару дней назад моя сестра (мама первоклассника) показывала поделку, которую она "закончила в два часа ночи". Самое смешное здесь то, что дети, как правило, вообще не принимают участие в этой работе, мирно и сладко спят, пока их родители упорно лепят, клеят, рисуют... Тут, безусловно, есть немалая доля родительского тщеславия. Папы, а особенно мамы, бьются за то, чтобы работа их ребенка была лучшей. Это, конечно, перегиб. Учителя не требуют создать "творческий шедевр". Да, наши дети действительно перегружены домашними заданиями. Это подтверждают и международные сравнительные исследования. Так, в 2016 году Россия занимала первое место по времени, которое дети тратят на "домашку" - более 10 часов в неделю. При этом исследования показывают: эффект от домашних заданий в начальной школе минимален или никак не влияет на успеваемость детей. В основной школе эффект мал, и только в старшей школе становится выше. Какие домашние задания задаю я? Часто вообще никаких. Нередко прошу прочитать очередной параграф и повторить пройденную тему. У нас в школе действует правило - если учитель задает домашнее задание, то это должно быть что-то творческое. Могу попросить детей в группе подготовить бизнес-план или проект, предоставить реальный кейс для обдумывания правильного ответа. А еще могу задать детям посмотреть тот или иной фильм, сыграть несколько раз в образовательную игру. В ответ слышу радостные возгласы: "Вот бы все такую "домашку" задавали". КомпетентноНаталья Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор: - У многих учителей есть ошибочное представление, что все, что написано в учебнике, ребенок должен знать наизусть. Это элементарная неграмотность педагога. И с точки зрения дидактики (теории обучения), и с точки зрения здравого смысла... На самом деле в каждом учебнике имеется минимум, который ребенок должен освоить (это удовлетворительный уровень), и более высокий уровень - мы называем его интеллектуальным фоном обучения. Он обязательно должен быть представлен в учебнике, так как рассчитан на успешных ребят, увлеченных предметом, на тех, кто легко справляется с базовыми знаниями-умениями. Но это не значит, что все подряд из учебника ребенок должен учить наизусть, тем более - дома с родителями. А уж заучивание литературоведческих терминов в отрыве от текстов - это просто бессмысленное занятие. Такой принцип изучения ничего не дает для развития обучающегося, в лучшем случае тренирует его память. Что касается "Владимирского централа". Здесь опять же очевидна небрежная работа учителя. Дети выбрали эту песню, у них появился недосказанный интерес к "тюремному" жанру. Но не надо бездумно идти на поводу. Можно объяснить, откуда появился этот жанр, почему он стал так популярен. Обязательно рассказать, почему не все любители музыки зачислили эту песню в разряд интересных и любимых. Ну и конечно, не осудив за выбор (!), предложить выбрать другой хит, более достойный. К сожалению, это ошибка многих учителей - недосказанность, неспособность объяснить. Учителя оставляют ребенка один на один со своими мыслями, а он один с ними справиться не может. С "уличным" творчеством - та же история. Есть "модный" жанр граффити, есть шикарные работы в этой живописной манере, которые признаются во всем мире. Но, дорогой учитель, родитель, объясните ребенку: кроме свободы творчества есть еще определенные правила поведения, которым члену общества нужно следовать. Объясните, что его применение неуместно в общественных местах, тем более если рисунки пишутся непрофессионалами. Почему бы не выделить на школьном дворе специальное место, где дети будут проявлять свое творчество, соревноваться в рисунках. Марина Бровкина, Никита Зайков, Ксения Колесникова

|

=Материал опубликован 20.11.2018

Разделы → Пособия и соц.защита